手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何评价《英国病人》这部电影?

我不会写那些矫情的影评,只能说这是一部伟大牛B的电影,他的主题可能会招到很多怒喷,但是他的演技和拍摄手法太好了,最让我感动的几个瞬间:

1、那个锡克教排雷兵带着比诺什去看壁画,用绳子让她举着火把荡秋千。

2、比诺什在床上问锡克教徒:如果有一天我出去后再也没有回来,你会怎样?他说:那我就尝试去习惯没有你的日子。

3、最后嘉芙莲写给艾马殊的信:

My darling I’m waiting for

you.

How

long is a day in the dark? Or a week?

The

fire is gone now and I’m horrible cold.

I

really ought to drag myself outside but then there’d be the

sun.

I’m

afraid I waste the light on the paintings and on writing these

words.

We

die.

We die rich with lovers and tribestastes we have

swallowed bodies we have entered and swum up like

rivers.

Fears

we’ve hidden inlike this wretched cave.

I

want all this marked on my body.

We’ve

the real countries.

Not

the boundaries draw on mapsthe names of powerful men.

I know you’ll come and carry me out

into the palace of winds.

That’s

all I’ve wanted to walk in such a place with youwith friends.

An Earth without maps.

The

lamp’s gone out and I’m writing in the darkness.

看完了《布达佩斯大饭店》《辛德勒名单》,我是冲着拉尔夫·费因斯去看《英国病人》的。

一切透露出一种冥冥中注定。

艾玛殊,一个本来可以在城堡里好好当伯爵的匈牙利历史学家,跟着探险者来到撒哈拉沙漠进行考察。

而凯瑟琳,一个与杰佛新婚一年的美丽女子,跟着杰佛也来到撒哈拉沙漠。

我们能一下子就看出艾玛殊对凯瑟琳的一见钟情。不像其他朋友一样自然的跟杰佛和凯瑟琳相处,调笑杰佛有一个美丽的娇妻。也许与他的性格有关,但是细思这种不太常见的行为背后,正隐藏了一见钟情。

凯瑟琳在行酒令讲的故事时,也许有一种预示。“盖斯偷窥了皇后,皇后让他选择死或者杀了国王。盖斯最后杀了国王,娶了皇后,统治莉西亚廿八年。”有朋友笑言“杰佛,你要以此为戒”。然而火种已经在艾玛殊的专注与思索的神情里埋下了。

艾玛殊在集市跟踪凯瑟琳,隐晦的提出要带她去看开罗的金字塔和狮身人面像。

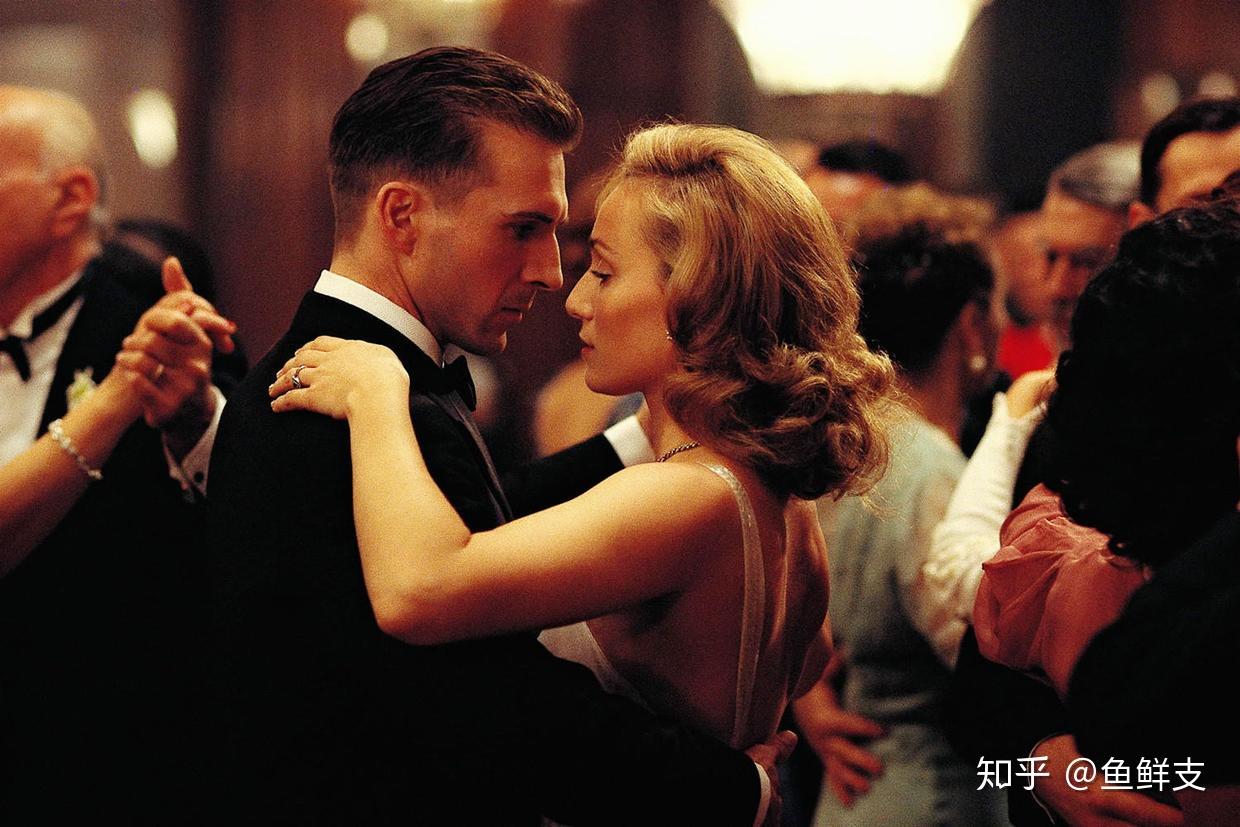

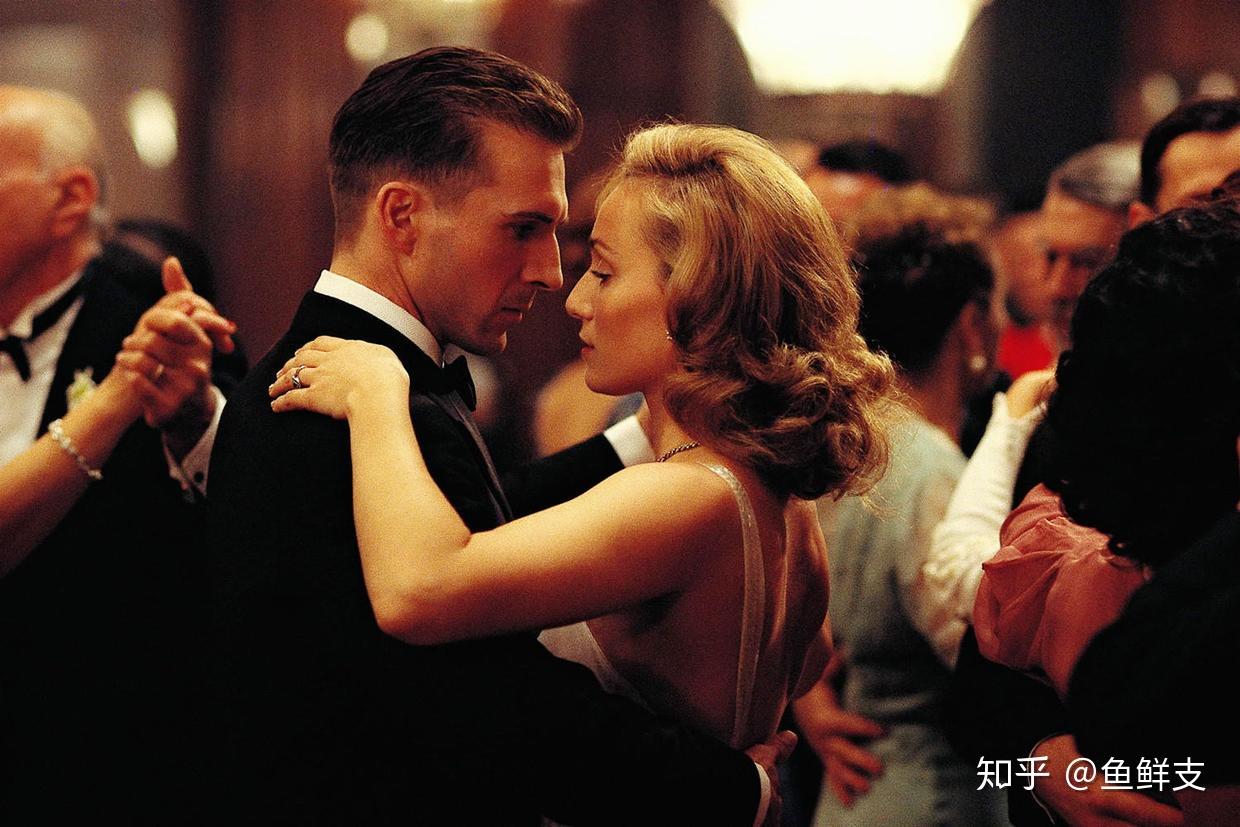

在酒会上艾玛殊把凯瑟琳拥在怀里跳舞,完美的舞姿、专注的神情。凯瑟琳也许是被他的眼神灼伤,不得不羞怯的数度移开对视的双眼。(PS:艾玛殊简直男神!)

如果不是凯瑟琳太勇敢,也许就不会有杰佛把她独自留在沙漠,也不会有翻车之后凯瑟琳要求留在沙漠等待丈夫救援。

沙尘暴肆虐等待救援的夜晚,当他们孤男寡女蜷缩在车子里,不论是艾玛殊还是凯瑟琳,都没办法控制即将脱缰的爱情。艾玛殊讲凯瑟琳拥在怀里讲风的故事、凯瑟琳发现了艾玛殊写的她的小说。

当救援队错过了他们,等待救援的又一个夜晚降临、艾玛殊发射了照明弹,凯瑟琳来到他身边,倾诉杰佛是英国间谍,没有那么风趣,飞机也是英国政府的。这些话语,让艾玛殊的情绪冲到了顶端,他的身体都激动的为之颤抖。于是他问凯瑟琳:“婚姻是不是也是虚构的”。他看到了希望,看到了一种选择。然而凯瑟琳却否定了虚构,打破了艾玛殊的幻想,也为他汹涌的爱情补上一个栅栏。

然而如果这种栅栏足够强大,那么这种爱情也不能称之为爱情了,是么?

所以艾玛殊的抵抗也很软弱。

当凯瑟琳邀请他去她的房间坐坐。艾玛殊只是称呼她为基夫顿太太,并且要回了他的书。

也许这段爱情耗尽了他所有的心力,所以他回到家连澡都没洗,直接睡了过去。

当凯瑟琳出现在他的房子里,他们两个都没办法阻止抑制了许久的汹涌的爱欲。

圣诞节的疯狂占有。也许那天杰佛就已经发现凯瑟琳有外遇。毕竟杰佛非常了解从小到大都相处的妻子,肯定是已经发现了蛛丝马迹。

电影院凯瑟琳流着泪决定停止这段感情。艾玛殊以为自己不会对她牵肠挂肚。但是在酒会上胡言乱语,想要抚摸她,占有凡属于他的。

凯瑟琳跟杰佛离开了。

最后早早知道一切的杰佛,在驾驶飞机带着凯瑟琳接艾玛殊,制造了一场三人的同归于尽。但是艾玛殊躲过了,他却死去,凯瑟琳重伤。艾玛殊最后也没有救活凯瑟琳。

看到尾声了,在这里把凯瑟琳讲的“盖斯与皇后的故事”,与他们三个人的三角恋做一个对比。艾玛殊没有杀死杰佛,虽然与凯瑟琳在一起过,却也没有厮守在一起。

最终的最终,艾玛殊在对凯瑟琳的怀念、对造成搭档马铎的吞枪自杀的愧疚中选择死去。

最后汉娜拿走了艾玛殊的书——希罗多德的著作,充满了艾玛殊与凯瑟琳的爱情故事。

我觉得有必要把评论部分中的回复也贴上来,做一个补充:

我只是觉得影片中很微妙的透露了“一切都已经在冥冥中注定”——艾玛殊与凯瑟琳的爱情,以及他们恋爱三角的结局。

影片浓缩了战争的残酷不祥,透过这个三角恋爱展现出来(虽然在非战争年代,这种三角恋可能也不会有好的结局,但是至少不会有艾玛殊被误认为是德国人而耽误了救治的归途),同时这部影片在揭晓了恋爱的悲剧,以及艾玛殊选择了死亡,但是基调也并没有走向消极的绝望,而是借着仍在憧憬美好生活的汉娜的视野,带给我们一种希望总会来的感觉,同时影片中充斥着许多人性的温情、爱情的浪漫。

影片通过凯瑟琳的遗言表达了影片的思想。凯瑟琳的遗言:“这是我惟一的愿望:在一方没有地图的土地上,与你,还有一些朋友,于风中漫步”没有画在地图上的边界,也没有强者的命名,没有国与国的战争,和平,或者国界不是战争的理由。这个也正契合了影片的结局,如果没有英国与德国的战争,也许这个纷争不断的世界还能满足艾玛殊与凯瑟琳的心愿,在一起,于风中漫步。

战争的残酷:

女护士汉娜自责自己是个不祥的人,爱她的人,亲近她的人都会遇难。情郎麦根在战场上死去,最好的朋友前一刻还欢天喜地地问汉娜拿零钱去时长买丝巾,后一刻就被地雷炸死。她的第二段爱情,暧昧期与热恋期的甜蜜,教堂里用绳子荡起来观看壁画的场景简直浪漫。然而基普后来却在迪安被地雷炸死之后发现自己喜欢他。而最后艾玛殊也自杀了。

但是我想说,不,这不是汉娜的不祥,而是战斗的不祥。

麦根是在战场上死去;珍是被地雷炸死;迪安也被地雷炸死,只要有地雷在,基普就得去拆地雷;艾玛殊也是被这场战争卷入了他的爱情悲剧。

所有的一切,都是战争的不祥。

人性的美好:

汉娜去献血的时候。有个受伤的加拿大小伙子想见一见壁顿镇的乡友。士兵帮他问了。当汉娜问起他的情郎麦根队长,小伙子说队长昨天死了。而士兵却转向汉娜说他不认识麦根。接着在爆炸声中还一把把站起来的汉娜扑倒。

艾玛殊:你为什么如此坚决的把我救活?

汉娜:因为我是个护士。

以及很多。。。。

这是一段婚外情,却盖过了道德与伦理

很早之前就听说过这个故事,光看名字《英国病人》,还以为是部医患关系片,看了之后才发现,这明明就是部婚外情。

但是,看了它之后,我第一次觉得爱情可以盖过道德,但我说不出理由。

甚至就连一向哭点高到无法理解的打油小妹,每次一看到男主角过山洞喊着女主角的名字,画面暗下来她就开始哭。

《英国病人》改编自加拿大著名作家翁达杰的同名小说,曾获布克奖等多项文学奖。

导演明格拉祖籍意大利,但自幼移民到英国小镇。

从小以“外国人”身份与人相处,那种没有归属感的体验使他对“国籍”、“身份”问题十分敏感。因此有关“身份不明”的小说《英国病人》引起他极大的兴趣。

和平年代的人可以同时拥有许多名字,也可以选择没有。

而1939年9月,德国闪袭波兰,从那一天开始,“你叫什么?”变成了一个关乎存亡的问题。

而爱情,何尝不是人与人之间的一场战争呢?

艾马殊和凯瑟琳相遇在平静无垠的撒哈拉,这是一片没有边界国土,未知而自由。

那时他叫艾马殊伯爵,只是个冷淡的历史学家。

而她却有另一个名字,基夫顿夫人。

两人的爱情从开始,就是建立在“婚外情”这个特殊的基础上的。

刚看到时我是无比意外,因为出轨有违常人所能认同的爱情模式。

而看完后,我却不得不为这段感情喟叹。

可以说出轨与不忠是影片整个形成的基础,或者说病根的一部分。

而爱情,是艾马殊一辈子的绝症。

影片将艾马殊和凯瑟琳塑造成为人上一等的人物,他们对世间的事有着自我七分认醒,所以纵使没经历过,也该知道婚外恋在放纵后所带来的折磨。

但是他爱她。

于是他跟踪她,为她写小说。他叫她K,请她跳舞,她的身体在他的怀抱。大风暴时他们在汽车里平安地度过一夜,讨论生与死。可他拒绝把她的画夹在自己心爱的书里,或许那是企图掩饰对她的感情。

后来他们还是相爱了,在干燥而炎热的北非。

艾马殊这个人,最害怕拥有和被拥有, 所以他与凯瑟琳初次云雨之后,他乞求凯瑟琳“离开之后,请你忘了我”。

他们的爱情其实一直挣扎在“所有权”和“标签”之间。

克利普顿夫人凯瑟琳罗敷有夫,跟随丈夫来沙漠考察,她属于克利普顿先生,属于那个婚姻,她的标签是“妻子”,“克利普敦夫人”。

可是她这样悄无声息的爱上另一个男人,快乐地享受每次和他的约会,又接受着良心的谴责。终于,她不能再接受这样的生活。

在那个临时的电影院,凯瑟琳隐忍着跟艾马殊说了再见。

而嘴上说着最讨厌占有和被占有的艾马殊,其实从没有犹豫过,甚至不需要任何仪式,就把凯瑟琳实实在在地当做了自己的妻子。

他甚至偏执地迷恋凯瑟琳脖子以下,锁骨之间的凹陷,他用手指抚摩着她,深情地把这里命名为艾马殊海峡。

他最珍重的感情和最在意的人,终究也被自己打上了“艾马殊”的标签,而他,也早病入膏肓,无药可医。

这种闷声在荒漠的热烈爱情冲破一切世俗戒律,原本应迸发出美丽的光焰,却被庞大而残酷的战争完完整整地碾碎。

还记得艾马殊用颤抖的手指将吗啡推到一旁,他的眼中充满了坚定。

战争的阴云以及刻骨的仇恨都在那一刻悄然散去,只留下一个肺部残存着几升氧气的人追随爱情的决绝手势。

我记得《恋爱的犀牛》中,马路说:“遇见你是我一生中最好的事情。”我想,遇见凯瑟琳也是艾马殊一生中最好的事情。

甚至其实任何人一生中所能遇见的最美好的事情也莫过于爱情了。

就像张艺谋所说:一切都如过眼云烟,唯有爱情永世长存。

听到有人说过:我能三天长出艾马殊的胡子,却及其可能一辈子遇不上凯瑟琳。

在北非的那个荒漠里,艾马殊抱着在那场灾难中身受重伤的凯瑟琳,包裹着她的白色降落伞在沙漠的风中猎猎飘扬。他看到她脖子上佩戴着他送她的那个顶针,就问,“你一直戴着它?”

“当然,我一直戴着它。傻瓜,其实我一直深爱着你。”

艾马殊听后却大恸,痛苦从他扭曲的脸和没有发出任何声音的痛哭中弥散。

延绵的沙漠里,满溢不曾决堤的爱欲。

我知道你会回来,抱着我迎风屹立,

凯瑟在那个山洞里垂死挣扎,用最后的信念支撑着,给艾马殊写下:

“我们死了,我们死在爱情里……我们才是真正的国度,没有地图上那些以权贵们命名的边界。我知道你会来带我离开这里,到风的圣堂。那是我一直向往的:在一个没有地图的地方与你和朋友们散步。”

她一定还记得,在那个沙暴刮起的夜晚,他们相拥躲在狭小的车内。

她问他,我们能活下去么?

他说,是的,肯定,我保证。

艾马殊最终忘记了自己的名字和国籍,甚至也忘记了凯瑟琳的名字。提到她时,他只是喃喃地说:“我的妻子。”

荣誉与耻辱,道德与绝望,在这一瞬间归于尘土。

所有的标签不再重要,“我爱你”成为唯一值得遵守的诺言。

好比他俩的第一次见面就争论用词的问题。凯瑟琳说出好多种爱,说那是不一样的。

艾马殊说,你可真把我难倒了。

他或许是在说这么多种的爱还真是不一样呢;也或许是说,他不认为爱会有很多种,因为爱在他心中,只有最纯洁的一种而已。

就像每个人的心中本来都有一块叫做“爱”的物质,后来被某个人拿走了,那个位置便空了。为了填补,我们往那个空洞里拼命塞掠夺我们爱的人的影子。

后来才知道,那就是爱最纯真的含义。

(hello大家好,我是<阿基狮看电影>微信订阅号的专栏作家,更多有趣的内容可以关注<阿基狮看电影>微信公众号喔~)

http://weixin.qq.com/r/t0x6YlzEQgE9rRgB9xml (二维码自动识别)

相信不少人和我一样,看完这部片就失语了。因为影片讲了好多好多内容,让人觉得胸口像堵了一堆东西,不知道该从哪里说起。也因为观影者自己也陷入了道德和情感的困境——明明是反对婚外恋的,却又发自内心地同情男女主人公,单单想为他们两人网开一面。

明艳动人的凯瑟琳·克里夫顿和潇洒不羁的艾马殊伯爵,无论是样貌、性格、风度,还是学识、志趣、品位,都是那么的般配契合,“就像一本合拢的书里紧紧挨着的两页纸”。他们每一个互动的火花,都引起银幕外旁观者的惊叹和祝福:“在一起在一起……”

观影完毕,作为观众的我们才醒悟过来:我怎么会不知不觉地原谅了不道德的爱情?怎么会为这个错误所引发的悲剧而泪流满面?

豆瓣上有一条600多赞的短评说:“我第一次觉得爱情可以盖过道德,但我说不出理由。”

喜爱这部电影的人,大约内心都产生了这样的矛盾吧。

那么,这部电影就是在宣扬“爱情至上主义”吗?难道作家迈克尔·翁达杰和导演安东尼·明格拉,是想通过这个故事表明立场:在真爱面前,一切世俗的道德和规则都得让步?

不是。

无论是“道德至上”还是“爱情至上”,都只会让一部作品沦为劣质的宣传品。创作者的野心绝不该止步于此。

所以,在迈克尔·翁达杰的笔下,在安东尼·明格拉的镜头里,凯瑟琳从没有为爱情而不顾一切。她的内心一直在激烈交战,而这恰恰说明了道德的分量。

痛苦,不是因为世俗规范阻止她得到爱情,而是因为她为自己的不忠感到愧疚和悔恨。这种痛苦积累到一定程度,凯瑟琳主动终止了这段关系。

她对丈夫杰弗里·克里夫顿不是没有爱意的。他是青梅竹马的朋友,也是爱着自己的伴侣——对这样一个男人,如果没有半点眷恋不舍,如果没有为伤害了他而感到歉意,那么,这个女人也就不怎么美好了。

因此,当杰弗里驾驶飞机撞向地面,想要三个人一起同归于尽,凯瑟琳理解了他的嫉妒、愤怒和仇恨,她不怪他。当艾马殊把她从机舱里救出来,她最关心的不是自己的伤势,而是:杰弗里怎么样了?

爱情和道德,同时存在于一心。

爱情从来不能战胜道德。爱情只是战胜爱情。

一个好的创作者是悲天悯人的。

Ta一旦成为创作者,就脱离了普通人的身份,而获得了上帝的视角。

Ta看到一件事情的阳面,也看到它的阴面;Ta看到每件事情的来龙去脉,看到每个人的悲伤苦痛;Ta在“坏人”身上看到善意,在“好人”身上看到恶意;Ta看到人与人之间的爱憎,和随之而来的种种后果。

最终,Ta理解了Ta创造出的每一个人物,并对他们都怀着深深的怜悯和同情。

这就是张爱玲所说的:“因为懂得,所以慈悲。”

这就像托尔斯泰写《安娜·卡列尼娜》,完全是抱着批评的态度。但是,当他把安娜写活了,写成了一个真的人,他不得不去爱她、理解她。她的所作所为,不再仅仅是令人厌弃、遭人鄙夷的堕落之举,而是一出活生生的人性悲剧。

迈克尔·翁达杰也一样。他同情在泳者之洞里油尽灯枯的凯瑟琳,同情被烧得面目全非的艾马殊,也同情因报复而机毁人亡的杰弗里。他同情他笔下出现的每一个人物——饱受创伤的战地护士汉娜、过得提心吊胆的印度工兵基普、因严刑拷打而失去了两个大拇指的卡拉瓦乔。

他唯一憎恶的,是战争。

反战,是这个故事的主旨。虽然出于商业的考量,为了迎合更多的观众,安东尼·明格拉在把这个故事拍成电影的时候,稍稍削弱了这一主旨,而增加了爱情的比重。

寄居在废弃修道院里的四个人——艾马殊、汉娜、基普和卡拉瓦乔——都因战争而改变了命运。回溯他们的故事,记录他们从战争中恢复是多么艰难,就是对战争的有力控诉。

但是,迈克尔·翁达杰没有仅仅满足于控诉,他要进一步追问战争的原因。

是什么造成了战争?是命名,是标签,是占有,是划界,是归类。

在遇到凯瑟琳以前,艾马殊迷恋着沙漠:“没有人可以宣布他是沙漠的主人……早在坎特伯雷存在之前,早在战争和协约拼画出欧洲和东方之前,沙漠已经有过一百个不同的名字。沙漠中的旅行队,那些奇奇怪怪的行走中的盛宴和文明,什么都没有留下,连一块篝火的余烬都没有留下……擦掉我们的姓氏!擦掉我们的国家!这些都是沙漠教给我的。”

这个男人“不属于任何人,不属于任何国家”,“他身上有着如此强烈的匿名的特质”,虽然有着贵族出身和考古学家的渊博学识,但他却裹起头巾和沙漠里的贝都因人融为一体。“你最恨什么?”他问。“谎言。你呢?”“占有,”他说,“等你走了,就把我忘掉。”

这一番对话揭示了他们对这段感情的不同理解。凯瑟琳因为自己的谎言,而遭受良知的拍打。而艾马殊却不愿占有,也不愿被占有。同样,他也藐视凯瑟琳身上那个“克里夫顿夫人”的标签。

然而,情至深处,占有是不可避免的。后来,他意识到了这一点,他把她锁骨中间的那个凹陷命名为“艾马殊海峡”。

可是,杰弗里同样不愿放弃对凯瑟琳的占有。这种争夺,最终把三个人都推向了死地。

人对人的占有是如此,国家对人的占有也是如此。

艾马殊不愿贴上国籍的标签,但是,现实却一次又一次地教训了他,讽刺了他。

当他把凯瑟琳安置在山洞里,步行三天去求救,英军关心的不是哪儿有个女人快死了,而是要先弄明白他的国籍。他本是匈牙利人,却因为奇怪的名字和暴躁的态度,被认定是德国人。

他逃出来,用自己绘制的地图和德国人交换了一架被缴获的英军飞机。当他带着凯瑟琳的遗体飞离沙漠时,却因为机身上的英军标志而遭到德军的扫射。飞机坠毁,他烧煳了,醒来竟成了“英国病人”。

命名、标签、占有、划界和归类,区分了你和我,你们和我们,区分了你的和我的,你们的和我们的。隔阂和对立由此出现,冲突和杀戮由此发生。我们既往的历史,无非是野心家们的故事,是男权的、占有的、杀戮的历史。

国家的边界,国家的利益,国家的权力,是战争爆发的深层原因。然而,艾马殊不关心这些。他所关心的,仅仅是人。当卡拉瓦乔指责他将地图交给德军,可能造成千万盟军士兵的死亡时,他的回答发人深省:“是的,的确会有千万人死去,只不过是不同的人而已。”

在泳者之洞里,灯熄灭了,凯瑟琳用最后一点气力写道:我知道你会回来把我抱起,迎风屹立。我已别无所求,只想和你,和朋友们一起漫步,在一方没有地图的乐土。

艾马殊和凯瑟琳想要寻找“一方没有地图的乐土”。在那里,没有名字,没有标签,没有边界,没有偏见,没有对立,没有种种区别,没有宏大意义,只有一个个活生生的人。他们自由自在,亲密无间,无忧无虑。

在现实世界里,迈克尔·翁达杰知道这一方乐土是虚无缥缈、不可实现的。所以,他笔下的锡克教徒、拆弹兵基普最终收藏起对汉娜的爱情,回归了自己的传统。他指责殖民者的傲慢说:“我在我自己国家的传统中长大,但是后来,更多的,是你们国家的传统。你们白人的那个小小的岛国,你们的风俗习惯、你们的书、你们的行政长官、你们的理性,把世界其他地方都变成和你们一个样。你们的一举一动代表标准。”

除开这些深沉的思考,这部电影还贡献了两个堪称经典的浪漫场景。

一是基普带着汉娜去教堂里约会。他用活动的绳索把汉娜高高拉起,去近距离地欣赏留存了数百年的壁画。那一刻,汉娜眼里的光芒令人动容。壁画美哭了,人也是。

基普的撩妹段位为“十”。他什么都没说,但相当于是说:“你在我的心里有多美好?和那些永世流传的艺术品一样美好。”

难怪汉娜激动地拥抱他:“谢谢你。”

另一个经典场景,是凯瑟琳在沙漠聚会上讲故事。她讲了一个来自希罗多德的故事。

吕底亚国王坎道勒斯为了证明其妻美貌不可描状,让盖格斯藏在王后的卧室窥其裸体。王后发现了,给了盖格斯两个选择:一是杀死坎道勒斯,做吕底亚的王;二是即刻受死。

于是,国王被杀死。盖格斯和王后统治了吕底亚。

随着一个小小的故事,艾马殊陷入了爱情。因为他随身带着的,就是一本希罗多德的《历史》。那是他的导游书,据说里面写满了谣传。每当发现看似谣传的东西其实是真实的,他就会拿出胶水瓶,把地图或者新闻的剪报贴上去。

凯瑟琳的故事,在他心里引起了多么大的震动,就像“心一旦被踩到了”,“什么都骗不了——心平气和的睡眠,习惯性的教养,什么都没用。人整个被吞噬了,过去也被吞噬了”。

迈克尔·翁达杰、安东尼·明格拉、拉尔夫·费因斯、克里斯汀·斯科特·托马斯……他们合力讲了一个百味杂陈的故事。

这个故事带给人的,有感动,有思考,还有审美。

更多文章,请关注微信公众号:观念的牢笼(guanniandelaolong)

英国病人与小亚细亚皇后:当文明毁于战火

《英国病人》是一部一流的电影,但讲的却不是一个一流的故事。电影的叙述虽然分成两个部分,但艾玛殊变成英国病人之后的故事情节比较稀薄,进展也缓慢,其让人印象深刻的程度远不及艾玛殊和凯瑟琳在北非沙漠里的出轨情缘。虽然从现代婚姻角度来看,出轨是一种不道德的行为,但《英国病人》却也把一个出轨故事讲得如泣如诉,让人看了之后近乎会产生人类普遍道德观有问题的错觉。但如果说《英国病人》只讲了一个出轨故事,那电影里病人在意大利破败修道院里休养的部分则可以完全删除,电影名字也可以改成《艾玛殊伯爵的优雅出轨》或者《战地三角恋》等。可是,这部明明讲了一个出轨故事的电影不但非要称自己为《英国病人》,而且还花了近三分之一的篇幅讲述出轨故事结束的后续。不仅如此,它还在这看似三分之一打酱油的部分里请了朱丽叶·比诺什这位重量级演员来演,可见这三分之一是极其重要的。或者可以说,这平淡如水的三分之一——也是艾玛殊伯爵变成英国病人之后的三分之一,在某种程度上,和出轨故事一样重要。如果这样的话,这两个看似不同的部分之间是什么关系?而且,为什么这样一部讲战争讲出轨的电影要叫《英国病人》?

在我看来,这个问题的答案隐藏在凯瑟琳讲的那个坎道列斯皇后的故事之中,而且,这个故事看似不重要,但其中包含的结构却统御着整部电影,蕴含着解读这部电影的关键。在艾玛殊伯爵经常读的希罗多德的《历史》中,为了向炫耀妻子的惊人美貌,小亚细亚国王坎道列斯让自己的侍卫巨基斯偷窥了妻子的裸体。这种行为让这位美貌的希腊皇后非常生气,认为自己的丈夫侮辱了自己。于是,她对侍卫说,要么你去死,要么你去杀死坎道列斯国王,夺取王位。于是,侍卫就杀死了国王,得到了王国和皇后。

在电影中,刚到北非的凯瑟琳在见到艾玛殊之后,就讲了这么一个关于背叛、觊觎和杀戮的故事。在这个故事中,偷窥了皇后身体的侍卫显然是一个觊觎者;他不仅想得到皇后的身体,还想通过杀戮的手段得到皇后丈夫的合法身份以及整个国家的领土。而在电影中,与故事里皇后、国王和侍卫组合形成平行对应关系的组合显然是凯瑟琳、凯瑟琳的丈夫杰夫和艾玛殊。而在这组三角关系中,不管艾玛殊和凯瑟琳的爱情多么惊天动地、他出轨出得有多优雅知性,他其实扮演了和侍卫一样的角色——觊觎者。

与他的先辈侍卫一样,这位20实际的觊觎者想要的也无非三样东西:凯瑟琳的身体、凯瑟琳丈夫的合法身份以及象征着北非无垠沙漠的地图。在出轨故事的结尾,三样东西艾玛殊都以不同的形式得到了:凯瑟琳的身体自不必说,出轨故事主要就是讲这个的;她丈夫的合法身份——反正杰夫也死了,当艾玛殊请求英军去救凯瑟琳时,脱口说出:“我的妻子还在洞里需要救援!”;至于领土——他最后拿着杰夫画的地图去和德军交换飞机,也算是得到了。而在他成功得到了他所觊觎的一切之后,一场大火把他烧得面目全非——他从艾玛殊伯爵变成了英国病人。

成了英国病人的觊觎者几经辗转,最后终于在意大利境内的一处破败的修道院里安顿了下来,由一位年轻貌美但不怎么爱念书的小护士照顾。为什么说这位小护士不怎么爱念书?不止因为她读希罗多德的《历史》读得磕磕巴巴,而且还因为,当她看到修道院图书馆里满架图书时,她立刻拿来垫了楼梯,踩在脚下。尽管这个行为十分可爱,但也反映出战乱之后文化的悲哀——先贤留下的皇皇巨著此时只配垫楼梯。在这里,战争与文化之间的关系第一次显露出来。

而在印度人加入了修道院疗养小组之后,战争与文化之间的关系显露得则更为明显。印度人吉普作为排雷小队的小队长驻扎到英国病人养伤的修道院里,排雷之余,他偶尔也给英国病人念书。可他和小护士不同;人家小队长念书可是带着反殖民主义的批判眼光念的。虽然他也念得磕磕巴巴不怎么样,但他敏锐地察觉到,英国人写的关于印度的书总认为印度最好的时候就是被英国殖民的时候,而这在他这个印度人眼里是不对的。

自从西方航海大发现之后,富饶神秘又迷人的东方就像坎道列斯的皇后一样深深吸引着西方诸国。于是,在巨大的诱惑下,西方诸国摇身一变,变成了和侍卫一样的觊觎者,不远万里地来到东方,不仅希望掠夺这里的财富,还试图占领这里的领土、奴役这里的人民以及同化或者毁灭这里独有的文化。于是,与坎道列斯皇后故事中的三角关系一样,东方的财富、土地与西方诸国又形成了一组三角关系,而在这组三角关系中,西方诸国显然成为了由侍卫和艾玛殊代表的觊觎者。

但是,印度小队长和小护士汉娜之间的互动却也让艾玛殊和侍卫区别开来。在汉娜21岁生日时,吉普把她带到一座教堂,通过杠杆原理把她升到屋顶,在二人体重的合力之下,吉普让汉娜看到了美轮美奂的教堂壁画。诚然,吉普的举动无论如何都是浪漫的,但浪漫背后,考虑到两个人的文化背景,这个成功看到壁画的情节是否也象征了只有东西方通力合作才能达到文化的实现呢?也许是这样,因为在出轨故事中,艾玛殊也在北非贝杜因人的协助下,找到了人类先祖们画过壁画的“泳者之洞”。而也正是在泳者之洞这充满文化气息的地方,让艾玛殊觊觎的凯瑟琳因伤重不治而去世。

而凯瑟琳之所以手上,是因为她丈夫杰夫和艾玛殊之间进行了一场生死角逐,也即东西方三角关系中的战争。战争之后,被觊觎的对象凯瑟琳死在了布满先祖文化的山洞里,而觊觎者艾玛殊——同样也是西方诸国的象征者——被大火烧得面目全非。

从这个角度来看,凯瑟琳虽然是个英国人,但她其实可以被看成是东方文化的象征,印度人在北非的化身——何况,她讲的坎道列斯皇后的故事发生在小亚细亚,也是东方。而艾玛殊则是西方的代表,当东西方发生了冲突,虽然东方文明几乎被毁于一旦,但制造冲突的西方却也在战争之后一片焦土,正如被烧得面目全非的艾玛殊一样。所以,在艾玛殊成了英国病人之后,他被安置在一处废弃的修道院里。而这处仅剩残垣断壁的修道院,既是英国病人的化身,同样也象征了饱经战火的欧罗巴大地和在其上延续千年的文明。

《英国病人》看似优雅地讲述了一个出轨的故事,其实它表现的却是文化被战争摧毁的遗憾与无奈。英国病人不是艾玛殊伯爵,因为他象征的是战后孱弱的欧洲。故而,能够把这层意思暗示出来的修道院部分情节不能省略,而这部电影也不能改名叫《艾玛殊伯爵的优雅出轨》或者《战地三角恋》,毕竟,电影浪漫的外壳下隐藏的是一颗自省之心。

【未经允许,禁止转载】

电影评论专栏从文学看电影

上一篇:原创陆小曼零食不离手 只喝人奶 中年牙齿就几乎掉光

下一篇:请问有知道分享中医执业医考试视频资源的微信公众号或者其他方式的资源分享吗?

最近更新旅游资讯

- 北京IN10018片II期临床试验-IN10018 或安慰剂联合PLD 治疗铂耐

- 重庆西南医院体检中心

- 价值理论论文范文

- 内娱出现第一个“侠女颜”!刚出道4天,小白花们慌了…

- 狗的射速又快又烫

- 震惊!原来我们那些年追过的电视剧三观如此畸形……

- 社区获得性肺炎合并脓毒症患者临床特征及死亡危险因素分析

- 笛安的“北京爱情故事”,满满的欲望和贪婪

- 读《金瓶梅》第13章:李瓶儿为何能看上西门庆?

- 十六岁高二学生没事时看看什么书好?

- 父母中毒而亡,警方问13岁女儿看到凶手没,女孩笑了:我就是凶手

- 别黑陈凯歌了,他有一部神作还不够吗?

- 高三沉沦观后感话题作文800字范文

- 思辨的张力

- 狐文化特辑【十三】狐妖余论:混迹红尘的修仙之狐——「仙狐」

- 喜欢K歌,看电影吗?这些英文一定要掌握!

- 21世纪最佳20部日本动画

- 中西方伦理思想发展比较研究

- 马鞍山人民医院医院历史

- 如何以「我穿越成了一个小妾(或通房丫头)」为题写一篇小说?

- 青海诗选刊 2017年第24期(总第36期)

- 吴军民

- 实用 | 教你如何做好校园景观!

- 无忧传媒三 片

- 《西游记》新解(十套珍稀古画插图)56:神狂诛草寇,道昧放心猿——遇强盗,唐僧软