手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com《我在岛屿读书》:豆瓣9.1,当余华和他的作家朋友们走进综艺,“笑”果值拉满!

什么是向往的生活?

什么是向往的生活?

当海风透过棕榈叶,柔柔地摩挲着皮肤

当阳光穿过窗户,折射在书桌的一隅

翻开一本厚重的书,泡一杯浓郁的茶

你低着头,聚精会神地读着

时不时发出惊讶的赞叹

我们总是疲于奔命,忙着考试、考证、晋升、社交……碎片化的阅读方式,让我们逐渐失去了独立思考的能力。甚至于,对于一本图书的理解,都要借助于“10分钟快速了解xxx”的短视频。

我们总是疲于奔命,忙着考试、考证、晋升、社交……碎片化的阅读方式,让我们逐渐失去了独立思考的能力。甚至于,对于一本图书的理解,都要借助于“10分钟快速了解xxx”的短视频。

你是否时常感到表达无能,看到的美景、尝到的美食只能用YYDS来形容?你是否经常陷入情绪的崩溃,铺天盖地的情感只能寄托于“栓Q”?你是否经常有话到嘴边,却不知道如何表达的囧?毛姆曾经说过:“培养阅读的习惯能够为你筑造一座避难所,让你逃脱几乎人世间的所有悲哀。”

你有多久没有坐下来,将一本书从头到尾读完了?

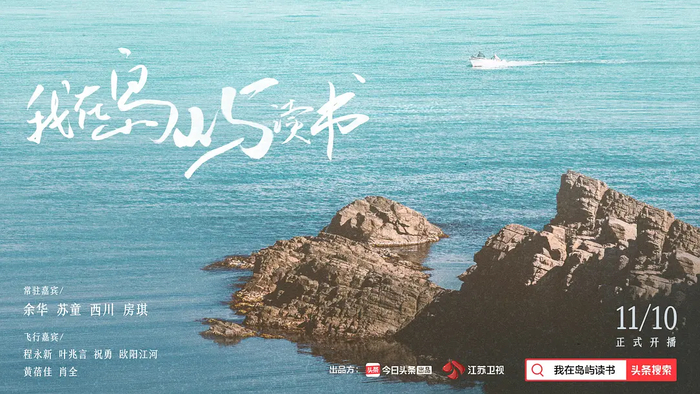

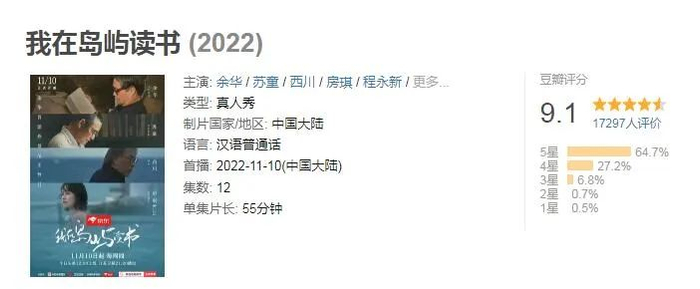

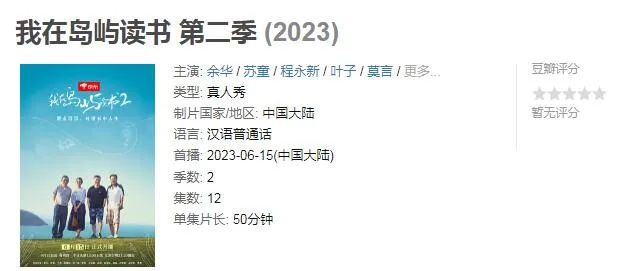

今天,东方君为大家推荐一部今年可以封神的综艺——《我在岛屿读书》。自2022年11月10日在江苏卫视首播以来,短短一月时间,就有2000多人在豆瓣打出了9.1的高分。

没有“挑战”“任务”,没有“流量”“小鲜肉”,没有主持人cue流程,甚至没有流程。节目组来到海南分界洲岛,在岛上建了一间书屋,请来几位作家做书屋管理员。书屋开了一扇面朝大海的窗户,窗边摆了一张桌,一把椅,大家在屋子里读书、煮茶,从书架抽自己感兴趣的书来读,在海边叙叙旧,侃侃而谈自己的读书体验,真“向往的生活”了!

没有“挑战”“任务”,没有“流量”“小鲜肉”,没有主持人cue流程,甚至没有流程。节目组来到海南分界洲岛,在岛上建了一间书屋,请来几位作家做书屋管理员。书屋开了一扇面朝大海的窗户,窗边摆了一张桌,一把椅,大家在屋子里读书、煮茶,从书架抽自己感兴趣的书来读,在海边叙叙旧,侃侃而谈自己的读书体验,真“向往的生活”了!

在分界相遇

在分界相遇

作为一档综艺,《我在岛屿读书》有4位常驻嘉宾:“把悲伤留给读者,快乐留给自己”的余华、“文坛第一帅”苏童、“北大诗人”西川,还有作为小助理出现的旅行博主房琪。以及一条柴犬,蠢萌蠢萌的糯糯。

余华:1960年生于浙江杭州,毕业于鲁迅文学院。代表作《活着》(获意大利文学最高奖——格林扎纳·卡佛文学奖)、《许三观卖血记》(获美国巴恩斯·诺贝尔新发现图书奖)、《兄弟》(获法国国际信使外国小说奖)等。

苏童:1963年生于江苏苏州,毕业于北京师范大学中文系。代表作《妻妾成群》(后被改编为电影《大红灯笼高高挂》)、《黄雀记》(获第九届茅盾文学奖)、《红粉》(后被改编为同名电影)等,曾任《钟山》杂志编辑。

西川:1963年生于江苏徐州,毕业于北京大学英文系,和海子、骆一禾并称为北大三诗人。代表作《西川的诗》《大意如此》《虚构的家谱》等。曾任中央美术学院图书馆馆长。

每个嘉宾在这个节目中都有自己的“人设”,余华当然是“搞笑”担当,在节目中与苏童时时上演兄弟的“相爱相杀”。

Round 1

余华和苏童比较谁更早在《收获》杂志发表文章。

苏(洋洋得意):我最早的一篇是85年发的。

余(惊讶状):这么早?我是87年发的,比你晚了两年。

后来程永新(现任《收获》杂志主编)过来当飞行嘉宾,翻出86年的《收获》杂志,上面赫然印着苏童的“处女作”《青石与河流》。

余(补刀):85年怎么可能发表得了你的作品!

Round 2

众人聊起自己的学生(苏童的硕士武茳虹读了余华的博士),两人也要不失时机地攀比一番。

余(得意状):现在武茳虹基本上听我的,不听他的了已经。

苏:(我忍,我忍,我再忍……)

Round 3

余华吐槽苏童改稿不会标颜色,害的编辑一遍一遍从头读。

苏(立刻反驳):我现在也会了!立马给你演示一遍怎么让文字变色!

Round 4

众人海边烧烤,余华自告奋勇,苏童吐槽余华厨艺。

苏(不安状):我觉得余华做的烧烤,应该稍微做时间长一点……

余华发给众人烤串,苏童尝了一口,夹生。

苏(吐槽):等着余华做烤串,我们基本上都饿晕。

后来余华的烤串逐渐上道,大家纷纷夸赞余华的厨艺。

余(嘚瑟):我所有菜都会做。

苏(反击):你埃塞俄比亚菜不会做。

余(吃瘪):那不会做。

显然,在余华的“嘴炮”中,苏童这个实诚人往往败下阵来。不过,他也以自己的真诚向年轻读者们传达了自己的阅读体验。当聊到平时阅读的书时,房琪说自己喜欢读言情小说,匪我思存的、郭敬明的、笛安的这种。显然,房琪面对三位文学大家,阅读层次差了很多,但她提到了一个词:羞耻感。

“我一直不觉得喜欢这种东西有什么好丢脸的。”

年轻人喜欢读青春伤痛文学,并不能直接定义为肤浅,但是与名家经典相比,带来的乐趣可能只是暂时的。在尊重个人选择的基础上,苏童也抛出了自己的观点:

“鱼的营养,比猪肉要好一点。”

经典的作品对读者的影响要比言情小说更远。比如,读琼瑶的作品,可以让读者前进五米;但读托尔斯泰的作品,读者可能会前进五十米或者一百米。

每个作品都有自己存在的价值,但价值也有高低之分,就像鱼肉和猪肉都可以果腹,但是鱼肉蕴含的营养更丰富一些。

每个作品都有自己存在的价值,但价值也有高低之分,就像鱼肉和猪肉都可以果腹,但是鱼肉蕴含的营养更丰富一些。

面对房琪的回答,苏童并没有摆出文学巨头的高高在上的样子,而是从“营养”的角度委婉地提出了自己的看法,一席话足以看出苏童的真诚。阅读没有贵贱之分,只要开始了这趟旅程,便可逐渐深入。

阅读的意义

在为书屋起名时,西川发挥了自己的诗人本色,起了颇有浪漫意味的“转念书屋”。意为进入书屋,转念之间便豁然开朗。余华不失时机吐槽:“这太文艺了,也有可能一转念不想看了”。最终大家以岛屿命名“分界书屋”,并且约定好等欧阳江河(诗人)来的时候题字,因为欧阳江河的字写得好。

“分界书屋”意味着进入这间书屋,将自己的物质生活和精神生活分开来,哪怕是坐下翻几页、几十页书,也是一种“分界”的状态。

“分界书屋”意味着进入这间书屋,将自己的物质生活和精神生活分开来,哪怕是坐下翻几页、几十页书,也是一种“分界”的状态。

如果说余华和苏童两位小说家以批判和纪实的眼光看世界,西川的视角更跳脱,情感也更为细腻。看到海天相接,会即兴作诗:

瀛海喻苍茫

览空在分界

云连过岭急

看到浪拍礁石,会觉得这是它们的一次“相遇”。在谈论鲁迅文学的时候,会首先联想到鲁迅可贵的品质。

在被问到“阅读的意义是什么”的时候,西川没有用很抽象的概念去解释,而是说“阅读对我来讲就是习惯,没有什么特殊的东西,我天天要是不读点东西我都难受”,朴实的话语中字字充斥着“书籍是精神食粮”。

节目中还提到了一个概念“与书的相遇”,余华说自己直到35岁才与鲁迅相遇。小时候的余华把《孔乙己》读了多遍,也没懂文章要表达的是什么。“鲁迅是一个伟大的存在,但是我没到和他相遇的时候。”人到中年的余华,随着阅历的丰富,对人生的体验更深刻,再读《孔乙己》,便一下子陷进去了。孔乙己出场的第一句就把他文不文、俗不俗的尴尬给点出来了:

节目中还提到了一个概念“与书的相遇”,余华说自己直到35岁才与鲁迅相遇。小时候的余华把《孔乙己》读了多遍,也没懂文章要表达的是什么。“鲁迅是一个伟大的存在,但是我没到和他相遇的时候。”人到中年的余华,随着阅历的丰富,对人生的体验更深刻,再读《孔乙己》,便一下子陷进去了。孔乙己出场的第一句就把他文不文、俗不俗的尴尬给点出来了:

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

与一本书的相遇是需要时间的,如果你读不懂,并不一定说明这本书就不好,而是时间不到。人生的懂得,是需要阅历的沉淀的。就像辛弃疾的词里写的:

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。

阅读,是一场旅行,更是一场修行。

钱钟书曾说过:“如果你吃到一个鸡蛋,觉得好吃,你又何必去认识下蛋的母鸡呢?”

网络的发展使传统媒体走向台前,作家也不再是文字后的影子。就像很多网友惊奇地发现,写出《活着》这种赚足眼泪的作品的余华,现实中竟然是一个这么好玩的人。

这些文坛的重量级人物聚在一起,也会聊八卦,互相打趣,他们的分享更像是年长的朋友娓娓道来;他们谦逊,将自己的成功归功于那个开放的时代和编辑的赏识;他们没有文人相轻,相互间充满了尊重与欣赏……

就像苏童说的,走到台前的作家们,可能会让读者有一种“喜悦的崩溃”。但无疑《我在岛屿读书》让我们在尘世的喧嚣中找到内心的那份宁静。就像一位豆瓣网友说的:“综艺节目的下限也许很低很低,但总有一些节目在拉高国产综艺的上限。这正是我们国家经久不衰的文化带来的最大益处。”

如今第二季已经上线,让我们继续。

上一篇:仲量联行:2023年上半年广州房地产市场回顾与展望

下一篇:闽教版

最近更新旅游资讯

- 北京IN10018片II期临床试验-IN10018 或安慰剂联合PLD 治疗铂耐

- 重庆西南医院体检中心

- 价值理论论文范文

- 内娱出现第一个“侠女颜”!刚出道4天,小白花们慌了…

- 狗的射速又快又烫

- 震惊!原来我们那些年追过的电视剧三观如此畸形……

- 社区获得性肺炎合并脓毒症患者临床特征及死亡危险因素分析

- 笛安的“北京爱情故事”,满满的欲望和贪婪

- 读《金瓶梅》第13章:李瓶儿为何能看上西门庆?

- 十六岁高二学生没事时看看什么书好?

- 父母中毒而亡,警方问13岁女儿看到凶手没,女孩笑了:我就是凶手

- 别黑陈凯歌了,他有一部神作还不够吗?

- 高三沉沦观后感话题作文800字范文

- 思辨的张力

- 狐文化特辑【十三】狐妖余论:混迹红尘的修仙之狐——「仙狐」

- 喜欢K歌,看电影吗?这些英文一定要掌握!

- 21世纪最佳20部日本动画

- 中西方伦理思想发展比较研究

- 马鞍山人民医院医院历史

- 如何以「我穿越成了一个小妾(或通房丫头)」为题写一篇小说?

- 青海诗选刊 2017年第24期(总第36期)

- 吴军民

- 实用 | 教你如何做好校园景观!

- 无忧传媒三 片

- 《西游记》新解(十套珍稀古画插图)56:神狂诛草寇,道昧放心猿——遇强盗,唐僧软