手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com为什么电影院又回来了?

其实这个问题一直有,今天看到一片说唱片店消失又回来的文章又想起了……明明在几年前,身边几乎没有几个人去电影院看电影,都在网上看吧,家乡唯一一家破烂的电影院还在低价营生,可是这两年,小小的四线城市,已经开了2.3家大影院,豪华程度也不必大城市差,前几年也根本没想过去电影院看电影,现在虽然网上电影资源超级多,但是有是没事都想去电影院看看有啥电影可看,我在想电影院是怎么消失了又回来了呢?是因为之前团购兴起,影院看电影也便宜,开始慢慢又把人们又勾回电影院看了吗?

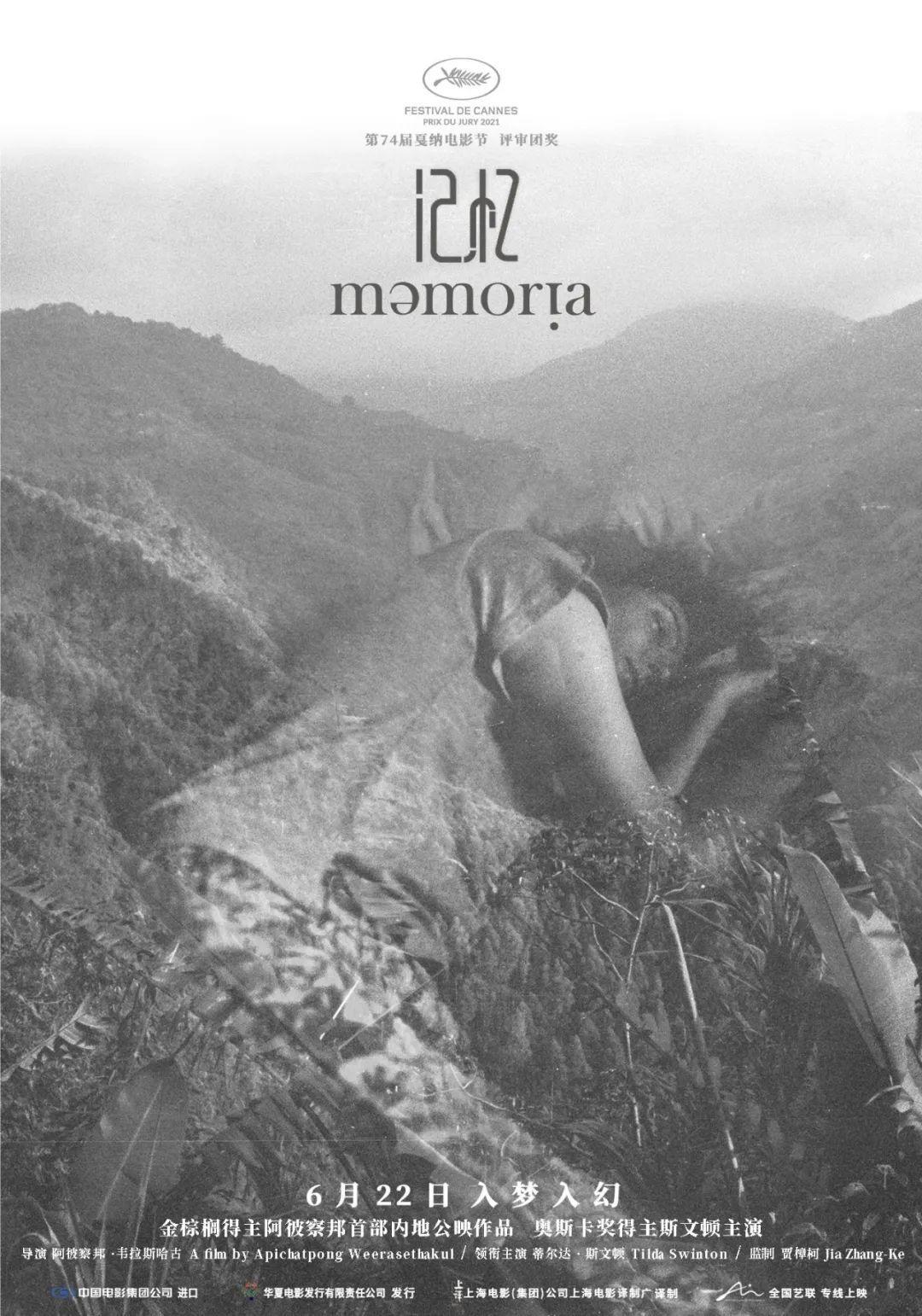

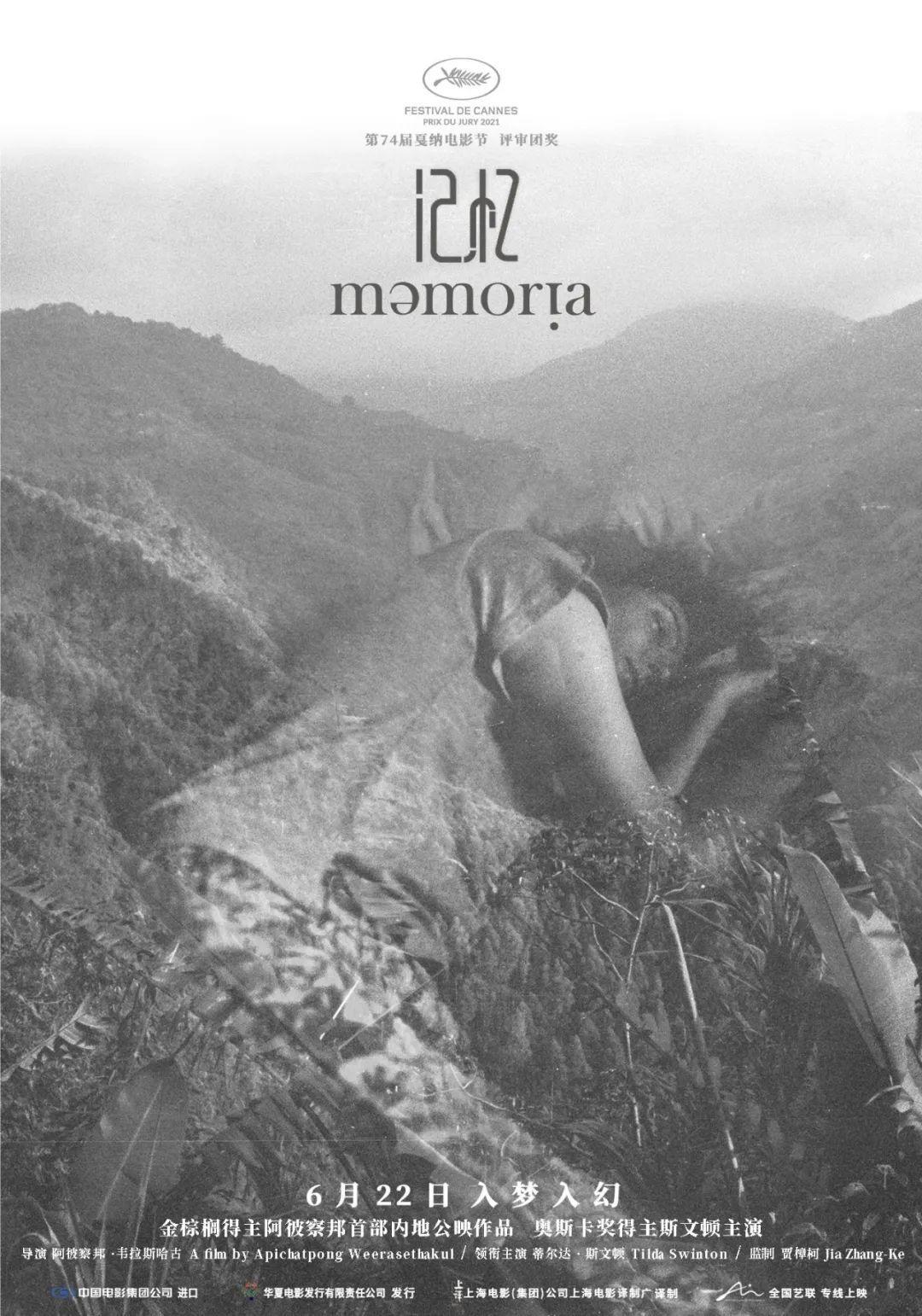

在刚刚过去的端午档期,内地院线算是在小众圈子里制造了一个大新闻:阿彼察邦导演的《记忆》正式上映,内地市场更成为该片的全球票房冠军。

当然,名头虽大,上映至今票房也不过160万而已。(据猫眼专业版6.29数据)

《记忆》其实是阿彼察邦两年多以前的电影,很多关注这部电影的人也早已通过各种渠道看完了本片,此番登陆内地院线已属难得,取得如此佳绩更是出乎各方意料了。

关于影片本身,已经有非常多的解读,也确实存在很大的解读空间。但机长认为,对这样一部电影,没必要过分追求“看得懂”,也不需要进行标准答案式的求解,电影的观影体验,完全可以是私人化的——跟随声音体验一场梦境或冥想,足以。

对于一般观众来说,也缺乏解读所需的足够信息和能力,无论是相对陌生的南美(哥伦比亚)的历史、环境和人文背景,还是陌生的语言——对于一部以“声音”为核心元素的电影,这些都会造成一定的理解障碍。更不用说,阿彼察邦电影一贯的晦涩和抽象了。而影片的宣发,不但没有回避,甚至迎合了这一点,大方承认“这部电影很好睡”。

焦虑的时代氛围下,好好睡一觉可能是很多人的奢望。花上三五十块到电影院获得一次安然入睡的机会,这很合理!

这是调侃罢了。

事实上,这是一部完全属于大银幕的电影,有非常上乘的视听体验。感兴趣、有条件的同学可以到影院自行感受一下。

这样一部电影能够上映、能够出圈,能够取得这样的成绩,是艺术电影的幸事。

也未尝不是电影院线的幸事。

自疫情以来,电影院线承受着极大的压力,多种因素叠加导致放映主业的收入很是乏力。电影院作为目前商场里的标配主力店,占去很大面积,却坪效不佳。导致部分商场开始进行“去影院化”。

这里我们不讨论“购物中心是否还需要电影院?”。

这一问题的答案是显见的,购物中心仍然需要电影院。原因很多,看电影仍然是相对普遍、最为全客层接受的娱乐方式;能够完全取代影院的业态尚未出现(未发育成熟);下沉市场仍有一定机会…

当然,影院自身的经营压力也是无法回避的。拓展功能、搞多种经营、创造增量收入,电影放映之外,影院在服务和创收上还有哪些想象空间?

借此机会,我们不妨发散一下。

可以从三个方面来看。

1、空间服务

几年前,龙湖集团就推出了“空间即服务”(SaaS,Space as a Service)的战略。“空间”,也是电影院的一个重要优势,无论是层高、开间尺度,还是它的各种硬件设施设备。

除了用于“放映电影”,影院在空间服务的延伸上,是有很多方向可以尝试的。

类似于商场多种经营的思路,有些影院也可以开展会议讲座、品牌发布、党建团建等活动,提高空间场地的利用率。

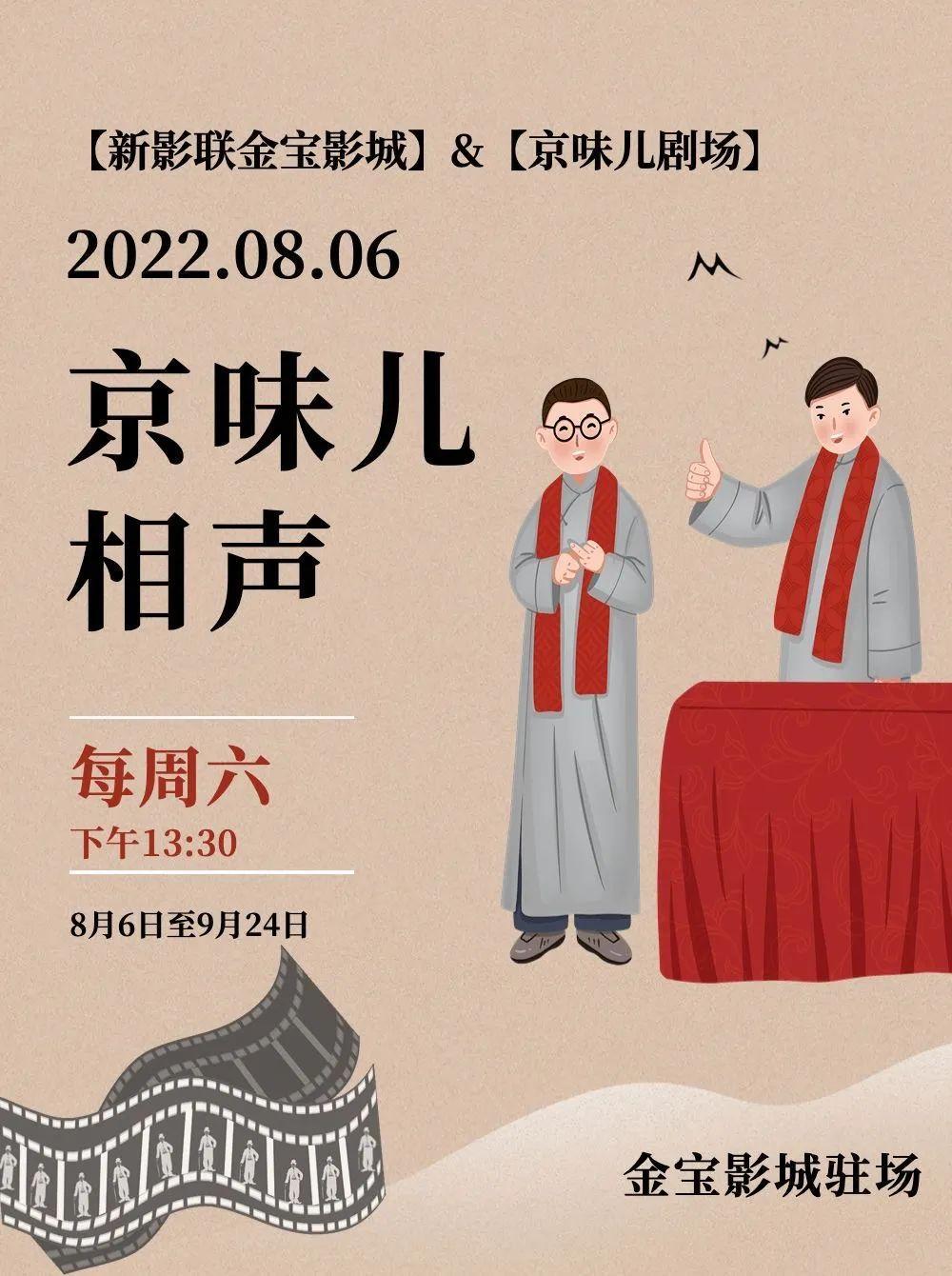

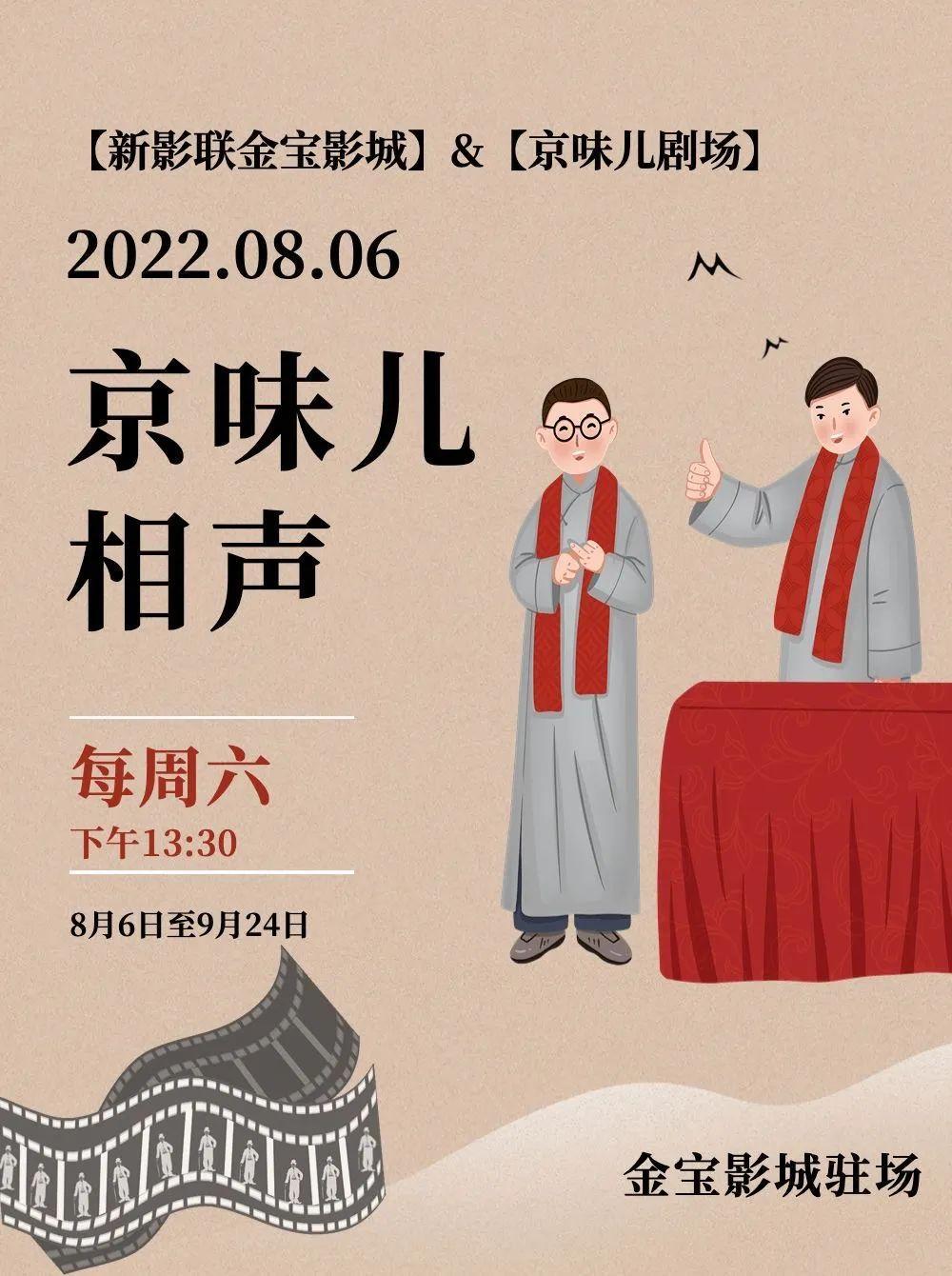

另外,通过“影院+”嫁接形式多样的娱乐活动,代表性的有影院+舞台剧、脱口秀或相声专场等。

其实,电影院本身就与众多形式的娱乐活动有密切的渊源。“影剧院”,相信是很多人关于城市娱乐生活的早期记忆,现在一些中小城市应该还保留着这样的建筑或地名。

影剧院,既可以进行电影放映,也保留着舞台及演出设施,是一种综合性的娱乐体验场所,未来的影院发展未必不可以回到这一逻辑上来。

现在,已经有一些剧场、戏剧业态以独立的形式进入购物中心,也有些情况是在影城内部设立一个专门的多功能剧场(厅)。

2、内容服务

《记忆》的上映提醒我们,买票到电影院睡觉,是不是也可以成为内容服务之一呢?

从早期的影剧院到现在专业的多厅影院,专业空间和设备的加持让视听效果得到了极大的提升。但除了电影放映(多数情况下,影院也只会放映热映影片),还缺乏足够的内容充实我们的视听体验。

有没有更多的视听娱乐内容,可以在电影院放映呢?

比如策划各类型的主题影展,进行专题放映。2020年,上海就成为全国首个“周周有影展”的城市,经典艺术电影在各大影院轮番上映。

而国外一些地区的影院非电影内容放映已占到很大比例,可放映如戏剧、话剧、音乐会、体育电竞赛事,以及博物馆、美术馆的数字化影像等等。

总之,“以内容为本质”,进行深度服务和营销,影院还有很大的空间。

电影市场的健康发展,少不了艺术院线的加入,这次《记忆》能够上映,也是得益于全国艺术电影放映联盟。

在《记忆》这部电影中,“声音”已经成为叙事的核心元素,电影的声效经过精心的设计,当然也取得了不凡的视听效果。这在某种程度上革新了我们的认识,“声音”也是拓宽银幕体验的一种手段——多数时候我们过于强调“视听效果”中的“视”,而对于声音体验的挖掘可能还不够。

未来,是不是也可以有更多更侧重于“声音”的内容,来到影院?有没有可能在电影院,通过“声音”带我们实现一次真正的冥想或入梦?

我们拭目以待吧。

3、社交服务

电影早已发展为普罗大众的娱乐消费,是覆盖全客层的娱乐活动。但不得不说,观影还存在一定门槛,影院的高黏性客群仍是清晰可识别的相对优质客群,能够带动的关联消费依然很可观,这也是大部分购物中心都不希望放弃这一业态的原因。

而若要达到“影迷”的程度,还需要较高的消费频次、欣赏水平,以及更多时间的投入——不只是观看,还有跟踪资讯、解读分析、分享影评、参与电影社交类活动等等。

他们的电影消费链路很长,而我们的影院只参与了其中的一小部分而已。

院线、票务APP大都有自己的会员系统,但除了“买票选座”这一功能,大部分时间,系统是静止的,会员是没有被激活的。

“电影”特有的社交属性,会员系统沉淀的优质客群,都是其他场所不具备的。筹办电影节、沙龙等活动,举办交流会、影迷见面会,策划IP、周边产品展销,不仅能为影院聚人气,也有助于发掘电影的衍生价值。

随着实体商业的体验化、社交化,影院“社交化”也早已不是新鲜课题,但缺乏精细化运营管理能力的影院,并没有很好地执行下去,或通过这一途径产生明显的收益。

影院的多元化、社交化经营还需持续探索。

消费市场的变化时刻在进行,娱乐消费的形式迭代更是瞬息万变,部分院线虽然也在积极尝试发展各种新型业务,但影院这一业态的产业模式离真正升级还很远。

“我们是否还需要电影院?”

“我们也许更需要一个以电影为主要元素的综合体验空间。”

——影院是一个非常好的平台,空间、内容、人群可以在这里产生更多的联结和互动。

最近更新人物资讯

- 青年节专题时文精选,1个专题+5篇模板+12篇范文+1个作文合集(角度+金句+精

- 最新质量管理体系基本要求(五篇)

- 赤坂丽颜值巅峰之作,禁忌之爱代表作品-高校教师成熟

- [王仲黎]人茶共生:布朗族茶文化话语中的生态伦理

- 北京文艺日历 06.12~06.18

- 有什么好看的少女漫画推荐?

- 为了孩子陪睡校长,请别拿这电影洗白

- 当贝市场tv版apk下载

- 茉

- BBC评出有史以来美国最伟大的100部电影

- 泰山岱庙古建筑之文化特色初探

- 阴阳五行学说范文

- 2022伦敦大学学院Bartlett建筑学院Part2毕业展

- 观看平凡英雄观后感1000字

- 纽约大都会博物馆(二)古希腊艺术与神话

- 收藏 | 带你穿越500年,看一看这50位著名艺术家

- ab血型女人的性格

- 春节活动策划方案

- 为什么孕妇生产有危险时,部分丈夫和婆婆会选择保小孩?

- 《员工自发管理的儒家修为智慧》

- 菲律宾尺度片的全明星阵容,菲律宾女人质量这么高的吗?

- 文学课 | 韩少功:文学与记忆

- 《人性的污秽》中的伦理道德世界

- 宋惠莲背夫和西门庆幽会后自缢,看透情色表象下的死亡真相

- 秋波多少画(五代词全集)