手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com郭齐勇:“亲亲相隐”与“大义灭亲”的伦理与法理之反思

面对楚国的叶公的挑战,孔子的回答:我主张的是,在发生民事纠纷案件时,不是什么特别大的问题,比如顺手牵羊这类的问题,父子之间的批评,应当是一个内部的批评,不要把它张扬过大,损害了父子之间的恩亲,不要弄到法堂面对的尖锐地步,而是轻微批评就可以了。这是一个文本。

在《韩非子·五蠹》中也讲到直躬这个人,说直躬这个人一定要把他的爸爸告到官府里面去,结果楚王听说以后就非常不高兴,楚王就要处置这个直躬,认为子女怎么可以告自己的爸爸呢?在《吕氏春秋》中也有类似故事的记载。

这说明《论语》中所记载的父子相隐的故事,有各种不同的版本。比如,有一种版本是说:直躬的父亲偷了别人的羊,官府要把他爸爸抓起来。直躬说:“我要代替我的爸爸去服刑。”通过这种方式,再一次的买取他的直名。所以孔子听闻以后就说,直躬是利用他的爸爸两次得到“直”的好名声。

第一次得到好名声,是他要向官府、社会上告发他的爸爸,他的爸爸是顺手牵羊,或者是别人家的羊到了他们家羊圈,没有及时还给别人。第二次是说官府要抓他的爸爸,他说他要代他的爸爸去服刑。这就是买直名,沽名钓誉。他完全是为了他自己的名声,很矫情。

下面我们再讲两个故事。先讲一个,在《孟子·尽心上》“桃应问曰”章记载了这样一个故事,这个故事也是中国伦理史上很有名的两难推理故事。它其实是编造出来的,因为伦理推理可以产生论辩,来锻炼我们的思维。

二十四孝之虞舜孝行感天(资料图 图源网络)

桃应是孟子的弟子。我们知道,孟子生于战国的中期,是今天山东邹县这一带的人,是邹国人。孟子和他的学生桃应讨论了什么问题呢?他们讲到,过去大舜的时代,舜做了天子(舜是一个极其孝顺的人)。

而舜呢,出生在一个很不幸的家庭,他的爸爸非常混蛋,他的后母非常恶毒,他的弟弟(象)也非常顽劣。他出身在这个家庭里面,依然维护孝道。他的爸爸、后母、弟弟多次加害他。他要打井,他们就把下井的梯子抽掉,以为他会被淹死;他要上屋顶去修粮仓,他们也是把梯子抽掉,加害于他。

所以,在这样一个家庭里成长的舜,被选为部落联盟的首领,甚至被称为“圣王”,是因为他极其的孝顺,不断感化他的家人,感化周边的人。他当了天子以后,请了民间非常正直又极具正义感的人皋陶,让皋陶做大法官。

在这里,桃应就提出了一个问题:如果舜的父亲杀了人,应该怎么处置呢?孟子就说,假如出现这样的现象,“执之而已矣”,抓起来就是了。桃应就很机智地问:“然则舜不禁与?”大舜不禁止大法官皋陶抓他的爸爸吗?孟子的回答是:“夫舜恶得而禁之?”舜怎么能够去禁止呢?他已经任命了皋陶为大法官,舜作为天子,既然任命皋陶执法,又怎么能去干扰他执法呢?“夫有所受之也”,舜是受命于天的,而皋陶的职务是授之于舜的。因此,舜也不会去干扰皋陶的执法。

这是前面一部分。后面一部分,桃应问:“然则舜如之何呢?”下一步,舜会怎么做呢,也许是在两难之中,大舜会采取这样一种方式:放弃天子之位。因为大舜本来就不想坐拥天下,不想拥有广土众民,不把权力利益看得很高。他放弃天下就像放弃一双破草鞋一样。也许,舜会悄悄地背负起他的爸爸,逃到法网之外,到山东沿海的不毛之地,自我流放,不再当天子,到那里和爸爸一起享受天伦之乐。然而,现在的我们知道,如果这样,就是逃犯。

孟子作为战国中期的人,他与弟子讨论远古三代的故事,他的推论有两层意思:第一层意思,一定要执法,天子也不能干预司法;第二层意思是说,其实一个两全之策就是如果舜放弃天子之位,那么他没有这样一个公权力了,也就无所谓利用公权力来保护他的爸爸,也许他会用自我流放的方式来解决这个问题。这里我们讲的是《孟子·尽心》上篇中的一章,介绍的这个故事是中国伦理学史上的很有名的一个伦理推理。

下面还有一段文本,是《孟子·万章》上篇所记载的故事。万章也是孟子的高徒,晚年是和孟子一起编写《孟子》这本书的学生之一。这也是一个伦理两难推理的故事。

万章问孟子说:过去大舜的时代,舜是以孝闻名,才拥有天下的。尧因此传位于他。他的后母弟象,非常顽劣。他曾经加害于舜,甚至有一次他还想娶他的两个嫂子(舜的两个妻子),象总是伤害他的哥哥。

舜做了天子之后,就把象流放了,流放到今天湖南与贵州交界的偏僻一带,是为什么呢?孟子就说;哪里是流放象啊!明明是加封啊!(因为当时有人想不通,哥哥做了天子,怎么能流放自己的弟弟呢?)

万章又说:你大舜做了天子以后,批评、责备甚至杀戮如四凶等人。但是对你的弟弟象,是一个最不仁的人,你还把他封为有庳国的国君,难道有庳国的国民有罪吗?难道仁人可以这样做吗?

四书章句集注(资料图 图源网络)

战国时对于这个故事有两种议论,一种是批评天子流放亲弟弟,一种是批评天子封赏这个有问题的弟弟。孟子和万章也是进行伦理推理和讨论,并不是实有其事。孟子说:我们仁人对于兄弟来说,不要怨恨你的兄弟啊,我们兄弟手足之情啊,弟弟有什么做得不当的地方,我们不要发怒,也不要怨恨他,我们亲他爱他而已。

我们亲他爱他,自然是希望他经济上好、政治上好,有名、有钱、有地位。封他到有庳国去,只是一种政治智慧。对于一般人来说,如果做了天子而对弟弟不加封赏是说不过去的,特别是西周以后实行分封制。如果你做了天子,而你的弟弟还是一个匹夫的话,这怎么叫亲爱他呢?这也是他那个时代,人们解读舜要封赏有庳国给象的一个故事。

万章又问:那为什么有人说是流放呢?孟子说:其实,对于批评封赏象的人和对于批评流放象的人,你们要知道这是舜的政治智慧,看起来封一个偏远的有庳国给他的弟弟,实际上他派了大量的官吏去监管他的弟弟。名义上我是封了象一个有庳国,但是我派了很多监管的人去帮助象治理这个有庳国,不会让象祸患有庳国的臣民。

所以在这种情况下,看起来是封象,实际上是放象。在封赏和流放之间,这个故事也引起了很多非议。万章和孟子讨论的这个故事,就是关于象这样一个比较混账的弟弟,舜做了天子以后到底怎么对待他。当然实际上于史实无考,只是传说。对于这些传说,有很多伦理上的争鸣,到底是封赏他的弟弟呢?还是流放他的弟弟呢?对于流放和封赏,都有人批评。

孟子和万章在讨论这个故事的过程中,也反映了当时的一些社会心态,我们知道孟子是战国中期的人,他讨论上古史,在伦理推理的过程中,他的依据是他之前的西周时期的分封制度。

到底这几个文本怎么理解?其次,从这几个文本引起的什么是孔子论的直,什么是隐,什么是孝和爱有差等的意思呢?对于这三个文本该怎么解读,实在是现代人的智慧不够。我们常常说我们今天是知识爆炸的时代,我们现代人拥有很多知识,但是,面对孔子、孟子、老子、庄子这些圣贤,我们的智慧大大的不如他们。

我们知道,收录于《古文观止》中的王阳明的文章有三篇,其中有一篇说到,有人居然还为象建祠,把象在祠堂里供奉起来。这很有意思啊!在中原一带,象这个人是十恶不赦的。它说明什么呢?说明象被感化了,舜把他的一个顽劣的弟弟感化了,他把他非常不称职的爸爸和后母也感化了,所以他才是大孝子,他才能拥有天子之位。

王阳明接受西南土司的邀请,为象祠写文章,讲感化的重要性。他讲象改恶从善是一件好事。作为兄长的舜帮助、感化他的弟弟,帮助他改恶从善,也是一件好事。阳明说,天下没有不被感化的人,意思是儒家十分重视道德感化。

明代有一位极有解放意识的思想家,叫李贽,李卓吾。他在四书的解读过程中也涉及到这一章。李贽说封象说和放象说,纯属虚构,若你认为这是一个实际的事情,那你就是书读不懂,只知道吃饭的秀才。读书要有体验,不要掉书袋。你要真认为,像和我们论战的论敌一样,真是掉书袋,批评孟子,批评大舜,说大舜偏私,说孟子鼓励腐败,那你就是一个“吃饭秀才”,没有真正读懂这个文本。其实文本的意思是说,任何感化都能使顽劣的人或是坏人,变成一个善人、好人。

有关这三文本,要真正理解,一定要精读经典的原文及上下文,融合贯通,还要细读朱子的《四书章句集注》、王船山的《四书训义》与《读四书大全说》、刘宝楠《论语正义》等经典注疏,细细琢磨、品味,反复思考。

四书章句集注(资料图 图源网络)

二、“直”、“隐”、“孝”、“仁”与“爱有差等”

从这三段文本引申出的问题是,我们如何看待人情、法律、天理之间的关系呢?它们之间的关系又是怎么样的呢?在我们儒家的伦理法系思想中,怎么样来对待如此的问题呢?

台湾学者庄耀郎,在解读上面三段文本的时候,他就这样讲:“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”的这个“直”,其实就是真情实感。孔子用人情本来的恻隐之心,关爱别人,当下就有一种关爱怜悯之心,恻隐就是仁德的萌芽。他说这个“直”就是恻隐之心。

比如我们见到人家有疾苦,就仿佛自己有疾苦一样,人家饿了,我就有饿感,人家有苦难,我自己感同身受,所以这是人心人情之直。从人心人情之直的立场来说,就是人情之“直”。这里,人情并不是私情。

庄耀郎先生还讲,人情的直,是我们立法的根据和根源。我们现在为什么讲法治呢?因为法有普遍性、公平性,毫无例外性。因此我们要把人情的一个外在化、规范化,变成一个大家都遵守的公共秩序,这个是法。所以,当礼这种文化在调节社会力量不够的情况下,要用法这个强制力量来维持社会秩序。

但是我们要重视的是,中国是一个以礼治为主的国度。法制也非常好,但是法制如没有文化礼乐,没有这样一个价值系统,寡头的法制是非常危险的。可见,人情和法律又有一个先后的问题,法理要有据于人情,法律又规范人情,我们过去的礼也带有一部分法的内涵,它也是规范人情的,所以人情和法律之间是统一的,而不是绝对对立的。

今天我们讲的这三个文本就涉及到儒家如何对待人性、人情、法理、法律,及如何处理公私义利等这样一些问题。所以,实际上,我们的法还要根据于我们的情、人、人性。“直”是真情实感。

下面还会看到,孔子在其他的场合下,也有讨论正直的事情。那什么是“隐”呢?关于“隐”,最近廖名春先生和我们也有争论,他把《子路》十八章的“隐”当作是下面有个木字的“檃”。“檃栝”就是端正的意思,木匠把木头用火烤一下弄直,矫正。

那“隐”到底是不是端正的意思呢?也不是。我们讲严格的学术,就是要求内证。比方说我们不能用《荀子》,战国后期的文献出现的这个“檃栝”的“檃”字,来讲《论语》中所见的此处的“隐”字。《论语》中的字与词,最好还是用《论语》的内证来解决。

一个内证就是,《论语·季氏篇》孔子讲到的“隐”是“言及之而不言谓之隐”。他当时就说:“我们侍奉君子的时候,有几个毛病要注意,君没有讲,你先讲了,这是急躁;君讲了你没有讲,这个是隐。”隐在具体的先秦儒家的文本中有这样两个意思:一个就是不公开的宣扬,第二个就是细微的批评,微谏。

所以在儒家的语境中,我们讲“子为父隐,父为子隐”,儿子遇到这样的事情,应该不公开,并且私底下和风细雨地批评他的爸爸,和颜悦色地讲清道理,让他的爸爸把不请自来的羊或者顺手牵羊的羊送还给羊的主人。这绝不是鼓励偷盗的意思,孔子从来没有鼓励偷盗的言论和思想。

这个“子为父隐,父为子隐”,只是说你不要公开的去告发,伤害了父子之情。这个问题可以和风细雨的调节,可以和风细雨地在私下加以解决。

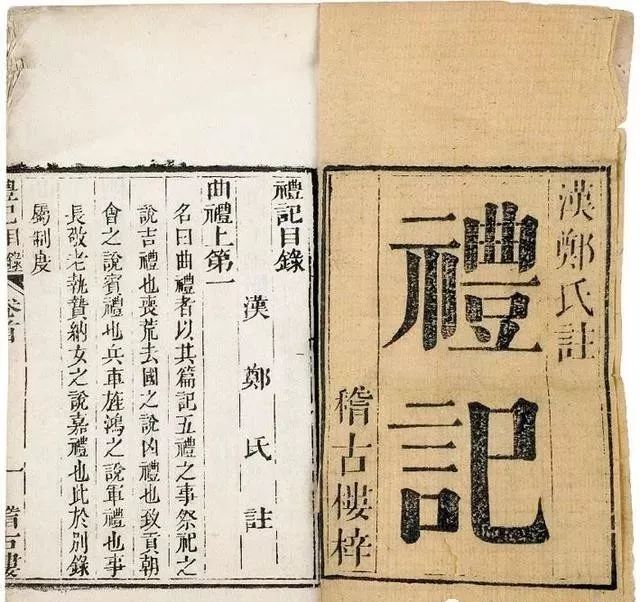

礼记(资料图 图源网络)

《礼记·檀弓篇》第二章,我们可以举证关于隐的问题。这章讲,服侍亲人要“有隐而无犯”,“隐”和“犯”是相对立的概念。犯就是干犯,犯言直谏。《礼记·檀弓篇》注释中讲“隐”就是几谏,几谏就是轻微的批评,直谏就是犯颜,直截了当地批评。

对于家庭内部,对于父母,要和颜悦色的几谏,这就是隐,包含批评但只是轻微的批评。直谏就是在公共事务中,为臣者当面撕破脸皮,在朝堂上大胆批评君主。父子之间以恩德为主,撕破脸皮之后伤害了父子之间的恩亲,很难弥补。君臣之间以义德为主,敢于批判。

我们应该在父母身边,赡养父母。讲孝,不仅要给父母饭吃,还要给他们心灵的慰藉。现在的老父老母,他们感觉很孤独,想要和你唠唠嗑,我们做子女的太忙,但还是要多抽出一点时间陪陪你的爸爸妈妈。我们在他们身边养他们,一直到他们安详的去世,去世之后还要守孝三年。

过去的规制是,你要当官的话你要放弃公职,回到家里去守孝25个月。我们在襁褓当中,父母养育我们至少三年,当然也不止三年,因此我们以这种方式来服侍父母。

孟子讲,父子之间不要太过直接的批评,批评过当就会引起父子反目。为什么孟子在第二个故事说,舜要自我流放和爸爸共享天伦之乐?这是因为,孟子并不以拥有广土众民为最大的快乐。

孟子讲君子最快乐的只有三件事,而拥有天下并不在其中。我们的父母兄弟都活着,这是人间第一大快乐事,这叫天伦之乐;第二个是道德之乐,人活着仰不愧于天,俯不怍于人,俯仰不愧于天人,堂堂正正做人,这是道德的愉悦;第三个快乐是当老师所特有的,得天下英才而教育之。

中国将教和育两个字合起来并称一个词,是最早出现在《孟子》中。君子有三乐,而王天下不与存焉!我们是以《孟子》的内证来解读孟子。

宋代有一位叫杨时的人,程门高弟,他解读过我们前面讲到的《孟子》的这一章。他认为父子之情是我们的私恩,法律是古代最重要的天下公义。而两者孰轻孰重,他说,其实这是不可以简单的比较的,恩情偏胜于义德,就委屈了法,义德偏胜于恩情,就把恩情掩蔽了。所以两者孰轻孰重,我们要具体情况具体分析。

他说舜做了天子,假如他的爸爸杀人的话,而大法官皋陶抓了舜父,舜是不能去赦免的,这是从法。放人就废了法,杀了他的爸爸就伤了恩。天下不可一日无法,人子不可一日无父。所以,舜宁可放弃天子之位,自我流放。这是杨时的解释。那有人会问,舜的爸爸被抓了,他是怎样背着爸爸走的呢?这岂不是犯了劫狱罪?其实古人没有这个意思,这个故事的重点还是讲感化。

因为舜的家庭是一个很有问题的家庭,惟其如此才显示了舜的大孝。此文本前一段就是不干预皋陶的执法,不赦免他的父亲,就是从公从义从法。做到这还不完美,假如可以放弃天子之位,放弃公权力就无所谓贪污腐败、贪赃枉法了。如果还能和爸爸一起去不毛之地自我流放过清贫日子,可谓两全之策。

在文革的时候,盲目地鼓励父子相互揭发,父子反目,带来的亲情的伤害,实际上需要经过一个很长的修补过程。文革时期最绝的事就是妻儿的背叛,使有的所谓“走资派”“三反分子”,最后的念想都没有了,支撑自己最后活下来的勇气都没有了。

所以我们对于亲情,一定要注意加倍保护。几谏就是不要犯言直谏。

那么我们怎么服侍君主呢?对于父母有隐无犯,在公共事务中,我们对待国君,要有犯而无隐。我们侍奉君,在公共事务方面,臣子有官守有言责,言责即犯言直谏。

这和服侍父母不一样,因为服侍父母是私领域的事情,服侍君主是公共领域的事情。君做得不好的地方你要犯言直谏,批评他,我们也在君的左右帮助他,一直服务到这个君死了,我们也守孝三年。但是,臣对君的职责是敢于直言,敢于批评,敢于纠正君的错误,要公开的批评,这和你服侍父母是不一样的。

可见,君臣之间最重要的是“义”,如果阿谀奉承领导,那反而是伤害了义,要敢于对于你的领导犯言直谏。至于老师,则是介乎君与父之间,无所谓隐也无所谓犯。

郭店竹简(资料图 图源网络)

1993年在我们湖北荆门出土的郭店竹简里面发现的文字和大小戴《礼记》记载的一句文字是一样的,叫“门内之治恩掩义,门外之治义断恩。”可见,儒家在公共事务和私人事务上是区别对待的,私领域中我们一定要注意以恩德为重,爸爸妈妈再有缺点也要和颜悦色地对待他们、感化他们,爸爸妈妈再混账也不会像舜的父母这么混账吧?

那样加害于自己的儿子,即使遇到这么混账的父母,除了用法律的手段以外,最主要的还是要感化。门外根本的问题就是公共事物的问题,朝廷的问题就是以义德为主,不要去过于迁就上级,一定要明确地批评君上的一些不当之处。

可见,儒家伦理对于不同的伦理关系,对于父母和子女的关系,对于君臣的关系,对于师生的关系是区别对待的。一个是“义”为主,一个是“恩”为主。汉代的大经师注释的这个“隐”是什么意思呢?

郑玄注“隐”只是“不宣扬其过失”。不犯,是“不犯言直谏”,我们侍奉亲人,是以恩德为最主要的标准,侍奉君上是以义德为最主要的标准,侍奉师长是在恩义之间的。

我们看什么是孝呢?各位都知道孝亲的重要性。《论语·学而》篇记载,孔子有一个年岁很大的学生有子,有子讲,君子重视根本,培植根本,道义就产生了。只有根本树立以后,我们的文化才能生生不息的发展。对父母的尊重叫孝,对兄长的尊重叫悌,孝和悌是仁德之本。怎么解释这句话呢?

《孟子》中就说过,这世上什么是最大的呢?侍奉亲人是最大的事情,但并不是说儒家只讲侍奉亲人。这个最大,是指比较重要,是从孝道开始,培养我们的道德心灵。忠臣必出于孝子之门。为什么这么说呢?

因为家庭是培养我们最初的学校,我们学习做人做事,都是父母无言之教慢慢浸润、感染我们的。所以《万章篇》也讲了,孝子最大的莫大于尊亲,懂得爱人是父母的爱感化了我们,父母的爱是最无私的,然后我们再去“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,推己及人,体会仁爱,这足以使我们的人格得到成长。

我们的论敌以为,儒家的文化只是在家庭伦理中。其实不是这样的。西方人也很重视家庭。下面我们会讲到,黑格尔把家庭伦理放在神的层面。其实中国更重视家,家是个人和社会连接的一个中介。

家庭是我们最重要的精神港湾,是培养我们情商最好的基地。我在高校执教三十年,也算阅人无数,能够到武汉大学读书的孩子都很聪明,智商很高。但这个孩子将来是否成才,不在于智商的高低,更多他在于情商的高低。而情商怎么培养,一个人怎么全面的培养?

我们古人讲的“心、性、情”的培养,我们的人心,人性,人情,怎么培养?我们的父母、我们的启蒙老师怎么教育,他们的身教要胜于言教。我们现在有很多名校的博士,学历很高,智商很高,这些人出国以后却没有对中国文化的认同,没有对他心灵的维系,有人皈依基督教,骂中国,骂中国文化。也发生了很多我们难以理解的事情。这就说明为什么要尊亲立爱,从我们家庭伦理推扩到社会伦理,家教的一个基础。

蔡元培先生是前清的翰林,又是喝过洋墨水的大知识分子,民国第一任教育总长。他为中学生写修身的教材,为到法国打工的华工写夜校教材,都讲到孝的重要性。孝亲是私领域的事情,爱父母和如何去报答父母,是我们做人的根本。这不仅是维护私恩,更是培养公德的基础。

私德是公德的基础。我们讲儒家仁爱的时候,讲孝悌是为仁(行仁)之本,而仁德是孝之本体。我们并不是为了孝而孝,“老吾老以及人之老幼吾,幼以及人之幼”,爱我们的亲人是培养我们社会公德,培养我们大爱的基础。试想一个人连自己的父母都不爱,何以爱他的邻人,爱陌生人呢?

在文革时期我们出身不好的人要和家庭划清界限。乡间和城里闹文革完全不同,后来下乡之后,我们才慢慢感受到人情之爱、人情之德还是从家庭开始的。这时候,我们才体验了父母对我们的爱,我们要做的是如何将这种爱转化成道德理性的基础。

仁德是一个普遍的道理,孝道只是仁德的初始。很多人批评儒家爱有差等,我们爱别人、邻人、陌生人其实都是从我们对父母兄弟姊妹的爱推广出来的,所以爱人总有远近亲疏的差别,我们不可能做到包打天下。

下面我再为大家介绍几个西方思想史上亲亲相隐的故事,然后再讲讲亲亲相隐对私领域的保护,对亲情的维系。而这正是社会公正的基础。大义灭亲也是儒家的传统,为什么不能以大义灭亲作为法律的依据?而中国法制史上反而要以亲亲相隐作为法律的依据?

基督伦理讲上帝对人的爱是普爱,是无差等的爱,上帝可以做得到,可是我们凡人怎么可能做的到呢?我们常常开玩笑说:“我爱我的太太,也爱您的夫人”,这种爱可能是无差等的吗?

所以具体现实的人,爱人是有亲疏远近差别的。人是受时间性、空间性限制的,所以不能够做到爱无差等。西方哲学史的前辈贺麟先生,他有论著讲爱有差等的重要性,而有些宗教、思潮主张的爱是躐等的爱,爱无差等。其实,恰恰相反,没有差等的爱反而很危险,容易流于一种偏颇,没有理性。爱有差等,反而是有理性的。

三、西方思想史上的“亲亲相隐”

接下来,我们来讲西方哲学史上的亲亲相隐。黑格尔将家庭伦理放在神的位置,他区分了家庭法和国家法,体现出家庭的神圣性。在古代,无论东方还是西方,都强调家的神圣性。柏拉图的著作中有一篇叫《游叙弗伦》,他讲的是苏格拉底的故事。

德国现代的伟大哲学家雅斯贝尔斯,他讲世界文化有四种范型,这四种伟大的文化以四大人物为代表,有苏格拉底,佛祖释迦穆尼,耶稣和中国的孔子。苏格拉底作为西方文化的鼻祖,古希腊的智者,他很会辩论,游叙弗伦是一个智者,有一次他的奴隶主爸爸,手下的奴隶杀了人,他爸爸在出去办事前将这个奴隶绑起来扔到壕沟里了,准备回来再处理,结果就忘了,导致这个奴隶死了。游叙弗伦认为他的爸爸杀死了这个奴隶,尽管这奴隶是个杀人犯,也不应该由他的爸爸来处置。

因此游叙弗伦到法堂外面徘徊,想要告发他的爸爸。苏格拉底是不主张子告父的,于是他就给游叙弗伦设了一个圈套,反复跟游叙弗伦讨论“虔敬”的定义,使游叙弗伦认识到不可以去告发父亲。苏格拉底的意思非常明显,即使他不把自己的思想强加给对方,但他让对方体会到儿子告发父亲是不对的。这是在古希腊柏拉图著作中的一个故事。

孟德斯鸠在他的著作《论法的精神》当中商榷了两条法律条文,有一条是:“偷盗者的妻子或者孩子如不去揭发丈夫或者父亲的盗窃行为,就要降为奴隶。”孟德斯鸠认为这项法律违反人性,他说:妻子怎么能告发自己的丈夫呢?儿子怎么能告发自己的父亲呢?为了对盗窃这一罪恶的行为进行报复,法律竟然鼓励了另一更加罪恶的行为。另一法律条文是:允许与人通奸的妻子的子女或者丈夫的子女来控告他们,并对家中的奴隶进行拷问。

孟德斯鸠评论道:这真是一项罪恶的法律。它为了保存风纪而破坏了人性,而人性却是风纪的源泉。孟德斯鸠一针见血地指出了,这貌似公正的法的条文,却是对法理精神和人性的践踏。这和我们儒家的“亲亲相隐”是非常相近的。

四、“亲亲相隐”制度化对人民权利的保护

我们古代的“亲亲相隐”在孔孟时代只是伦理,还并未进入法律系统。后来随着中华法系的建设,为了维系这一社会,才被逐渐进入法律系统。于是后来,“亲亲相隐”的“隐”就有了隐匿、隐藏的意思。

西汉哲学家董仲舒以《春秋》决狱,从《公羊传》里面发掘父子相隐,并推广到养父子之间也要相隐。汉代桓宽写了一本叫《盐铁论》的著作,其中记录了法家和儒家的两个辩论:一个是盐铁是官营还是私营,儒家主张私营,法家主张官营;一个是对待亲人是不是要连坐,法家主张连坐,儒家反对连坐,保护恩亲,保护私领域。

从《汉书·宣帝本纪》当中我们知道,从汉宣帝四年的诏书开始,中华法系正式明确保护父子之情、夫妇之道。因此,即使父子之间、夫妻之间犯了罪,你隐匿了,也是可以不受法律制裁的。不主张在法堂上,父子亲人相互举证,罪证要由公权力机关去调查,而不是拷打你的亲人取口供。

在东汉末年有一条法律规定:“军队征的士兵逃亡,可以拷打他的妻和子。”这款条文被高柔等人反对,最终曹操下令废止。当时有人问:“曹公,你是不是想要坐天下啊?”曹公:“当然想。”“如若你想要坐天下,就要维护法的基础----亲情伦理,那就要废除这条法令。”

晋元帝时规定亲属间不得相互证罪。北朝继续扩大亲属容隐的范围,已经有“亲亲相隐”的法令。唐代时,中华法系有了一个非常博大的唐律系统。《唐律疏义》确立了同居相隐不为罪的原则,其相容隐的范围较之汉朝进一步扩大,形成了一个完备的规范系统。

唐律疏义(资料图 图源网络)

到清代末年修法时,吸取的主要是德国法和日本法。民国建立之后,1915年修法,沿袭了《大清新刑律》。民国《六法全书》所规定的亲属匿罪、拒证特免权,都加入了新的时代精神,既重视培护亲情,又把亲情作为一种权利来加以保护,这是法律非常重要的一个继承,也是一个改革。

德国刑法第二百五十七条第二项规定“正犯或共犯之亲属,为使正犯或共犯免受处罚而予以庇护隐匿者不罚。”日本刑法也有类似的法律条文。在全世界的法律规定中,对亲人互隐,都有相关的保护。

从伦理讲到法律,在传统社会中有各种不可控的因素,所以儒家申张的是老百姓的生存权、财产权以及弱者的权力、鳏寡孤独的权利,受教育权和参与政治权等等,这些就是儒家大道之所在,他可以更长久地维系人性的根本。

清代末年,特别是民国时期的法制改革,使国古代容隐制和引进的西方特免权相融合,所以容隐制度是中国古代儒家留给我们的宝贵资源,结合这样的制度来处理我们现实的问题,一定可以使我们的法律制度达到一个更健康的层面。

湖北曾发生过一起佘祥林案。佘祥林当时是钟祥县的一位中年男子,他的妻子走失了,公检法为了提高办案效率,屈打成招,判定是他杀死了他的妻子。佘祥林的妈妈和哥哥为此心急如焚,找到临县的一个干部作证,说看到他的妻子疯疯癫癫地走了。佘祥林因此才没被处决,但也因此他的母亲、哥哥受到牵连,被关押,受到处罚,吃尽苦头。

而最后,这个疯疯癫癫的妻子又回来了。当佘祥林被释放出来的时候,他的母亲已经去世了。这就是因为追求执法效率而伤害了人性。这样的寃案说明,如果没有对亲情权的保护,就会产生很多冤假错案。表面上看起来办案的效率低了,司法的成本增加了,但宁可如此,也不要去轻易地伤害亲情,因为这是公平正义、公序良俗的基础。

儒家和法家在执政理念上是不同的。为什么儒家讲长治久安?为什么在乱世孔子会被打倒,而治世时孔子又被请出来?因为儒家是讲长久、平稳、和谐的大道。但是法家为了效率,为了实现国家利益、行政效率的最大化,而不顾民众私领域的保护。

因而儒法之争的过程中,儒家重视的是更长远的价值,这是社会和谐、道德昌明的基础,要保护人权与私人空间才是社会正义之所在。所以公私、义利、情法,不能将其截然分开,简单地对立起来去理解。

看起来,父子互隐是中国古代的问题,实际上又是很现代很普遍的问题,这一主张看起来是偏私,实际上是大公。大家注意天理、人性、人情、法律的关系。父母子女之真情是符合天理的,符合人性的,这是高层次的,绝不要因外在一时的政治、利益关系扭曲了人性、人情,屈己从人,破坏源于天性的人性、人情。天理本于人情,又在人情中被反映出来。

人情不是私情、情面。天理、人性、人情是高层次的,法律是低层次的,法律不能有悖人性、人情,更不能违背天理。刘宗周讲过,人情不同于“情面”的地方在于:“人情”虽然“就一己”但“不为私”;“情面”则表面上“就天下”但实际上却“不为公”。

可见,“人情”其实是讲人的真实处境及其相应的情感,它是存在论的概念。因此,它不完全就是情感的东西,它是人性的体现,是真实处境下的真情实感,看似是私,但其实是公德之基。如此说来,人情之中有天理,天理就在人情之中。

五、“大义灭亲”与为什么不能以此作为法律之依据

以上我们讲的是“亲亲相隐”以及它的制度化和法制化,下面我们来说一下“大义灭亲”。刚才我们讲到儒家思想有非常多的层面,在私领域的过程中,在民事纠纷的范围内,不是大的问题就不宣扬、不举证、不告发、不去伤害亲情,这反而更符合族群、人类的长久利益;但在大的问题上,如事关国家安全的问题上,儒家又主张“大义灭亲”。

当然,儒家从来不主张把大义灭亲作为法律的基础。“大义灭亲”是在面对国家安全问题,对公共领域里的公职人员提出的道德要求。“亲亲相隐”则是法律的依据。

大义灭亲(资料图 图源网络)

《左传》有一条材料,孔子赞扬叔向这个人,说他是古代正直的遗臣。晋国曾经发生过这样一件事:“晋邢侯与雍子争赂田,久而无成,罪在雍子。雍子纳其女于叔鱼,叔鱼蔽罪邢侯。

邢侯怒,杀叔鱼与雍子于朝。宣子问其罪于叔向。叔向曰:‘三人同罪’。”因此孔子赞扬他“治国制刑,不隐于亲。”所以,孔子在面对不同问题的时候有不同的答案,所以我们要全面地去理解孔子,不是他不尊重法律。

还有一条材料是《左传·隐公四年》记载的卫国的故事。卫庄公的三儿子州吁很暴力,石碏是个重臣。他的儿子石厚,助纣为虐。庄公死,应该是由他的长子姬完来继位。结果,州吁和石厚杀死了继位的桓公,贿赂鲁国、陈国、蔡国、宋国来攻郑国。

石碏就设计让陈国的国君假作结盟,要州吁和石厚去谈判,利用谈判的时机把他们抓起来。陈国的国君就带话给石碏,说你的儿子是胁从,没有死罪,你就不要杀他了。但是石碏还是派自己的家臣去把石厚杀了。

孔子说,石碏是纯臣也,是纯正的臣子。可见孔子和儒家也是称颂“大义灭亲”的。石厚本来可以从轻发落,但石碏认为不能够徇私情,抛大义,就派人去杀死了儿子石厚。

“大义灭亲”也是中国传统文化中的宝贵精神资源。如何来分析“大义灭亲”和“亲亲相隐”呢?为什么“大义灭亲”是值得我们从道德层面提倡的?而且刚才讲到了,大义灭亲一般是在公共事务领域,是对国家公职人员的道德要求,却不是对老百姓的要求。法律对老百姓的亲情与私领域要加以保护。

我们一再讲到,法律是两害相权取其轻。对亲情的保护,是对社会公序良俗、公共秩序最根本的保护。中国共产党最早的、最有权威的一位法律专家是谢觉哉,人称“谢老”。他说:“合情合理才是好法”。良法与恶法不同。当法和人的正当情感发生冲突时,法要顺应和保护人的正当的情感。

一个健康的文化是不盲目地鼓励大义灭亲的。在私权和公权冲突的时候,法律应该保护的是老百姓的私权。为了国家民族的可持续发展,构建和谐社会,为了建设更加文明的社会主义文化,保护人权,特别是公民的隐默权、缄默权、容隐权、家庭权、拒证权,是非常必要的。

我们不仅在理论上来讨论,我们在现实上也做过一些努力。例如:允许亲属容隐举证,这可能会相应地增加司法成本,但是中国文化讲长治久安,我们不仅要考虑我们这一代,我们也要考虑我们子孙后代。我们建构一个合理的法律系统,维系亲情恰好是维系和谐社会的基础,所以法制部门可以调集公权力来取证,花更多的社会成本也不要去逼迫亲人供述。

但是在涉及到贪赃枉法等公领域的问题时,我们虽然不是以大义灭亲作为法律的基础,但是这个界限还是要有的,因为我们的伦理系统非常丰富。退一步讲,即使是在调查、取证、审理贪官污吏的过程中,也要一依于法,坚持无罪推定、疑罪从无的原则,不要随意逼供嫌疑人及其亲人。

我们最近有一些讨论,我编了好几本书,都是对中西方法律伦理做的讨论,实际上也是一些现实问题。

我提出的问题是,中国古代的书怎么读?我的一些论敌,如邓晓芒、刘清平等人,很多时候就没有将《论语》《孟子》等经典仔细地加以解读,特别是原文及经典性的注疏都没有读懂,非常简单化平面化地把公私、情法、情理等对立起来,甚至把私德讲成私利。

而我认为,我们应该以复杂的眼光来看待宗教、伦理、道德、法律的问题,不要囫囵吞枣,一下子把一些东西用意识形态来将其桎梏,以为中国文化都是落后腐朽的;而事实上,儒家的礼乐文化、法律系统有终极性天神崇的背景,有非常丰富的治理社会的智慧。寡头的法制是不行的,它要有文化、宗教信仰等多层面的背景,结合起来才可以形成一个健康的社会。

在现实层面,我与彭富春教授等又推动了全国人大法制委员会关于《刑事诉讼法》的修订,即2013年开始实施的、对核心家庭成员的容隐、拒证权有了一定程度的保护的条文。这是一个良好的开端,当然还很不够。

今天我只是讲了很小的一个问题,其实儒家伦理非常的博大精深。孔学堂弘扬中国古代文化,古代文化讲仁义礼智信五常,又将孝悌忠信礼义廉耻视为八德,这是古代的核心价值观念。我们今天讲社会主义核心价值观,我们将其创造性的转化和创新性的发展,和我们现在的核心价值观念相互结合。

我们都是历史的人,我们切不可轻薄我们的祖先。我们今天有一种现代的迷信,对未来的迷信,这种迷信是不尊重古人的。我们要尊重我们的祖先,尊重我们的文明。

不是说我们古代的文化都好,也不是说让我们盲信古人,我们要创造性的转化。古人由于时代的限制,必定会有一些过时的东西,但我们不能夸大这些东西,我们经过十几年的争鸣,并不是为了争鸣而争鸣,而是为了构建更加健康的社会。

也说“亲亲相隐”

金纲

《论语;子路》记载:

叶公语孔子曰:“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”孔子曰:“吾党之直者异于是:父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”

孔子所论与《郭店楚简》的意见一致,可以看做是古儒、先儒的一贯性意见。《郭店楚简?六德》说:

“人有六德,三亲不断。门内之治恩掩义,门外之治义斩恩。”

人有“圣智仁义忠信”六德,“夫妇父子兄弟”三亲之间也不可免。家族内的治理要用“恩情”掩盖“道义”,家族外的治理要用“道义”切断“恩义”。《郭店楚简?性自命出》也说:“门内之治,欲其掩也。门外之治,欲其制也。”说的也是这个意思。《六德》与《性自命出》是儒学文献,可以看作这是儒学解决“情”与“义”、实即“情”与“法”冲突的意见。这类说法,为不熟悉现代文明立法精神的儒学同情者提出了一个“难题”。

法家文化提倡“大公无私”说,顶级模式就是历史上种种“大义灭亲”故事。孔子儒学与之不同。孔学提倡爱有差等的原则,主张孝悌为本。《集注》说:“父子相隐,天理人情之至也。故不求为直,而直在其中。”又引谢氏说:“顺理为直。父不为子隐,子不为父隐,于理顺邪?瞽瞍杀人,舜窃负而逃,遵海滨而处。当是时,爱亲之心胜,其于直不直,何暇计哉?”瞽叟是舜的父亲。在儒学设计中,瞽叟犯罪,儿子背负父亲逃亡是正当行为。这样,孔学与法家思想在对峙中出现了历史性的紧张。这种紧张,成为中国文化精神中的一大命题。

可以先看法家代表人物韩非的一个意见。

《韩非子?五蠧》:“楚之有直躬,其父窃羊而谒之吏,令尹曰:‘杀之,’以为直于君而曲于父,报而罪之。以是观之,夫君之直臣,父之暴子也。鲁人从君战,三战三北,仲尼问其故,对曰:‘吾有老父,身死莫之养也。’仲尼以为孝,举而上之。以是观之,夫父之孝子,君之背臣也。故令尹诛而楚奸不上闻,仲尼赏而鲁民易降北。”楚国有行为正直的人,他的父亲偷了别人的羊他就到官吏那儿去告发。令尹说:“杀掉这个儿子。”因为他认为这个告密的儿子虽然对于国家是正直的,但却对不起他的父亲,密报官方给父亲定罪。由此看来,国君的正直之臣,乃父亲的暴逆之子。鲁人有跟从国君对外打仗的人,三次打仗三次逃跑。孔子问他什么原因,他回答说:“我有老父,我如果死了,没有人能养活他。”孔子认为这个儿子孝顺,推举他表彰他。由此看来,父亲的孝子,是国君的叛臣。所以楚国的令尹诛杀了那个告密的儿子,从此楚国就没有人再来上告国内的奸情了;孔子赞赏那个打仗逃跑的儿子,从此鲁国人民再打仗就容易投降逃跑了。韩非的意见是“儒以文乱法”,所以需要人民告密,哪怕是自己的亲人;需要人民献身,哪怕家有年迈父母。

显然,这是一种两难处境。在后世发展出来的“忠孝不能两全”的单项选择中(这是一个貌似可以有两种选择,其实只有一种选择的命题。当这个命题成为一种境遇出现在选择者面前的时候,选择者已经只能选择“忠”,不能选择“孝”。它构成了一种以公开选择代替隐秘命令的生存图式),一般将“告密”的儿子视为“大义灭亲”,将两难处境化解为简单的单元选择。这是儒家与法家合流的一个证据,也是后儒背离孔儒的一个证据。

法家对“告奸”有立法。在商鞅的“法制”中,就可以看到“告奸法”的内容。他规定,秦民必须告发犯罪,“不告奸者腰斩。告奸者与斩敌首同赏,匿奸与降敌同罚”。此外,商鞅还规定官吏与官吏之间也必须互相告发,“周官之人,知而讦其上者,自勉于罪,无贵贱,尸袭其官长之官、爵、田、禄。”(参《商君书》和《史记?商君列传》)但“告奸法”并没有解释如何认定所告之“奸”事实属实,这就在各种面对面、背靠背的检举揭发中,为心怀叵测的恶人提供了诬告的可能性。从源头上考虑,“告奸法”其实是与君王公侯的阴暗心理、统治的危机、无能和低效率有关。独夫民贼是惶惶不可终日的,他们无日不生活在风声鹤唳之中。不难猜想,“告奸法”其实是由君王公侯的恐惧产生的。告奸法其实就是一种源于恐惧的恐怖。“告奸法”的流布,令本土诬告成风、亲情沦丧,它成了共同体生活多灾多难的一个“恶法”源头。以两千年为一个历史单元,考察商鞅的“告奸法”,就不难发现,它不但没有防止或消除与之相应的种种罪恶,反而鼓励了种种犯罪;在有些时候,它只是掩盖了罪恶,造成了“恶法”阴霾下的社会恐怖,从根本上侵害了人民的自由权利。国家成为集中营。在这个集中营里,布满了机巧、险诈、灾难陷阱。“告奸法”在亲人间的推行,就是对道义伦常最核心部分道德机制的破毁。亲情在恐怖中退隐。

孔子的隐忧在此,所以不同意叶公的意见,提出了完全相反的道义标准(而不是选择标准,在孔子那里,君子遵循大道直行,是唯一的“选择”,除此之外,没有其他选择的概念,详后):亲亲相隐。

道义立国,是不鼓励“告奸”行为的。

中国历史也有与商鞅秦法完全不同的法制精神。《汉书?宣帝纪》载:汉宣帝地节四年(前66年)就颁布了一道诏令:《亲亲得相首匿》:

“父子之亲,夫妇之道,天性也。虽有患祸,犹蒙死而存之。诚爱结于心,仁厚之至也,岂能违之哉!自今,子首匿父母、妻匿夫、孙匿大父母,皆勿坐。其父母匿子、夫匿妻、大父母匿孙,罪殊死,皆上请廷尉以闻。”

范忠信教授对此给予了较高评价:“这一诏令首次从人类爱亲属的本性上解释了容隐制度的立法理由,同时首次用容许隐匿的形式正面肯定了妻、子、孙为夫、父、祖隐罪在法律上的正当性(犹后世法所谓‘赋予合法权’);此外也首次开始间接或部分承认了尊亲属为卑亲属隐罪的‘权利’;父、祖、夫隐子、孙、妻虽不是‘皆勿坐’,但至少涉及死罪时可由廷尉报皇帝‘圣裁’,有减免刑罚之可能性。”(《中西法律传统中的“亲亲相为隐”》原载郭齐勇教授主编《儒家伦理争鸣集——以“亲亲互隐”为中心》,湖北教育出版社,2005年)汉宣帝之后,除了武则天、朱棣时代,“亲亲相隐”开始成为中国历代直迄中华民国的重要的法制精神。范忠信教授还根据《大清新刑律》、《中华民国暂行新刑律》、《中华民国刑法》、《中华民国刑事诉讼法》整理出清末民初关于亲属容隐制度的若干规定,包括:“为庇护亲属而藏匿人犯及湮灭证据者不罚、放纵或便利亲属脱逃者减轻处罚、为亲属利益而伪证及诬告者免刑、为亲属顶替自首或顶替受刑者不罚、为亲属销赃匿赃者得免罚、任何人有权拒绝证明亲属有罪、对尊亲属不得提起自诉等。”一般来说,历史上的容隐制度也有补充和完善,譬如两种情况例外:一种是事涉谋反叛逆重罪,一种是事涉亲属伤害讼案。这两种情况,亲亲之间可以互讼告发。除此之外,亲属之间,不得“告奸”。在有些时候,如果官员引用了亲属间的告发材料断案,还会对断案官员处刑。一般来说,这两种补充具有可以理解的正当性。

亲情与法律的冲突,是一个古老的冲突。在这个古老的冲突中,家庭与亲情,在孔子儒学那里有价值优先的考虑。这不是一个小问题。

近年来,一些人为耳食之论所影响,以为孔子儒学“亲亲相隐”的这个理论是正义缺略、不讲公德的黑暗、荒诞的东西,是贪污腐败的根源,这对孔子是不公正的。由此也展开了围绕“亲亲相隐”为主题的一场论战。郭齐勇先生对此回应道:“有的论者以抽象的、他们自以为的西方价值来评价儒学,以为对亲情的维护仅仅是儒家或中国传统伦理的特殊性,想当然地把儒家伦理简单化、平面化、妖魔化,夸张为‘亲情唯一’或‘亲情至上’,视之为古代法律的对立面(黄裕生所谓‘违法的伦理学’),那当然更是现代化法制的绝对对立物了。吊诡的是,儒家的这些主张、中国伦理法系的精神及‘亲属容隐’制度与西方自古希腊、古罗马直至今天的法律并不相违,相反,这恰是具有人类性的,符合人性、人道的,因而是最具普遍性的。”(《儒家伦理争鸣集——以“亲亲互隐”为中心》序)

“亲亲相隐”涉及到人类文明制度和文明选择问题;涉及到“礼义廉耻”之“四维”问题。古人说:“四维不张,国乃灭亡”(《史记管晏列传》)。父子(以及父女、母子、母女、夫妇等)为伦常核心,其亲情价值,有人之所以为人的意义。破毁这个价值系统,就是从根本上破毁了伦常精神,也便从根本上破毁了礼制精神,进而破毁了仁德理念,也便从基础上动摇了儒学的“公道”道义。没有伦常精神支持的“公道”可能不是“公道”,而是恐怖暴政。“亲亲相隐”命题,看似一个伦理规范,却直指天道人心。孔子对亲情的维护,是对深邃公理的一次趋近。它符合现代良法精神。

在法律与亲情的冲突中,已经有良法为此做出了调和性的意见:“……法庭也授予家庭成员某种例外的特权。例如,有些立法承认,作为社会不可分割的整体的家庭,应该受到国家的特别保护。因此,在法律诉讼程序中,亲朋都可以拒绝出庭作证——无论是双亲,还是兄弟姐妹,叔叔、伯伯、姑婶、姑舅,都可以拒绝出庭作证。因此,这种冲突在司法实践中被化解了,现在人们可以避免这样一种两难的局面:即要么为了保护家人而做伪证,要么指控亲人。”(〔德国〕欧文?威科特《儿子能指控父亲吗??——孔子与柏拉图是如何看待儿子指控父亲的行为》,原载同上)范忠信教授更具体指明近现代以来西方法典的对容隐制度的规定,如:近代的《法国刑法典》、《德国刑法典》,现代的《法国刑事诉讼法》、《德国刑事诉讼法》、《意大利刑事诉讼法》和《德国刑法典》等,都明确规定了详细的容隐制度。于此可见,孔子的“亲亲相隐”理念,与现代文明立法精神有内在的价值相通。在法哲学这个层面上,孔子给传统立法注入了“原心”的文明基因,是一项了不起的创见。

法律与亲情的两难处境,理论分析是有难度的。《新序?义勇篇》对这个问题的解释是情境化的。它讲述的寓言与《韩非子》的寓言有部分的重叠,但它给出了一个解决方案。

卞庄子好勇,养母,战而三北,交游非之,国君辱之,及母死三年,齐与鲁战,卞庄子请从,见于鲁将军曰:“初与母处,是以三北,今母死,请塞责而神有所归。”遂赴敌,役一甲首而献之。曰:“此塞一北。”又入,获一甲首而献之。曰:“此塞再北。”又入,获一甲首而献之。曰:“此塞三北。”将军曰:“毋没尔家,宜止之,请为兄弟。”庄子曰:“三北以养母也,是子道也,今士节小具而塞责矣。吾闻之节士不以辱生。”遂反敌杀十人而死。君子曰:“三北已塞责,灭世断宗,于孝未终也。”

这种情境化的解释或许并不具备法理学或法哲学意义,但它提供了一个观察视角,那就是:法律与亲情的两难处境,其解决方案,可能要经由“原心”也即推演当事人的动机来考虑。将“动机”介入来考量决狱,不是一个成熟的好办法,但它为两难的判决提供了一种情感资源,使法律显得不那么冰冷。这样,也许更贴近法律哲学的真义。

后世为人所垢病的所谓“春秋决狱”,也应该从孔子“原心”这个意义上来理解它的积极价值。可以说一个例子。

据《汉书》载:哀帝刚刚即位,博士申咸官拜给事中,多次诋毁薛宣。薛宣儿子薛况当时是右曹侍郎,收买刺客杨明,在宫门外砍伤申咸,削断了申咸的鼻子嘴唇,身上中了八刀。御史中丞等人拟议奏明皇上将薛况和杨明判死刑。但是廷尉为薛况辩护说:“凡民争斗无以异。杀人者死,伤人者刑,古今之信道,三代所不易也。孔子曰:‘必也正名。’名不正,则至于刑罚不中;刑罚不中,而民无所错手足。今已(薛)况为首恶,(杨)明手伤为大不敬,公私无差。《春秋》之义,原心定罪。原(薛)况以父见谤发忿怒,无它大恶。加诋欺,辑小过,成大辟,陷死刑,违明诏,恐非法意,不可施行。圣王不以怒增刑。(杨)明当以贼伤人不直,(薛)况与谋者皆爵减,完为城旦。”廷尉的意见不要死刑,而罚为苦役。最后的判决是:“(薛)况竟得减死一等,徙敦煌。”

从这例子就可以考见“春秋决狱”在量刑时的功能作用。它与“亲亲相隐”理念是一致的。

但是也要看到,“春秋决狱”是利弊参半的。它的另一极就是:法无明文,给后世之“决狱”带来困难或机会。后世的决狱者,如果是一个具有儒学修养的法官,但是因为没有明文,就有了比附失误的可能;如果是一个缺乏儒学修养的法官,也可能就会在法文的空档间徇私舞弊,草菅人命。章太炎《訄书?儒法》论及这个弊端,独具慧眼:“不知上歧于律,则下遁于情,而州县疲于簿书之事,日避吏议,娖娖不暇给。故每蔽一囚,不千金不足以成狱,则宁过而贳之。其极,上下相蒙,以究于废弛。是故德意虽深,奸宄愈因以暴恣,今日是也。”不知道因为在上法律条文歧见很多(因为没有具体条文),在下就会用私情来欺骗法律。州县法官奔走于书记之事,总要避免官吏的请托议论,忙不过来,断一件案子,要两造花费千金,于是往往宁肯枉法宽宥(本来不该宽宥)。其弊端严重的,乃至于上下互相蒙骗两造,以至于将“春秋决狱”形同废弛。所以说,“春秋决狱”虽然有很深的仁德美意,但是奸宄之徒反而因此而更为暴戾贪腐。

关于“攘羊”公案,王夫之有个意见,似颇圆融:

子曰:“父为子隐,子为父隐”,隐字切难体会。隐非诬也,但默而不言,非以无作有,以皂作白,故左其说以相欺罔也,则又何害于道哉!岂独父子为然乎!待天下人,论天下事,可不言者隐而不言,又何尝枉曲直邪!父而攘羊不可证,固不待言。即令他人攘羊,亦自有证之者,假令无证之者,亦无大损,总不以天下之曲直是非揽之于己,而违其坦然自遂、付物之是非于天下公论之心。即至莅官听讼,亦以不得已之心应之,吾尽吾道,不为人情爱憎起一波澜曲折,此之谓直。隐即直也,隐而是非曲直原不于我一人而废天下之公,则直在其中矣。

这个意见的主旨可以概括为如下几点:所谓“隐”,不是要说谎,不说谎,并无害于道;不仅可以父子相隐,天下事,可以隐者更多,君子不应该在这类地方忙于“打小报告”;不得已扯上官司,也不过“尽吾道”,没有必要去告密。如此,隐,就是直道。

关于孔子和叶公的“选择”,还可以参阅赫伯特?芬格莱特的意见。他说:

“由于把选择的必要性置于两种相互冲突的道德要求之中,于是,这一章就能够作为一个典型的案例。西方人几乎不可避免地会以如下的方式对此进行详细阐述:他们会强调,在这种情况下,我们确实有知识(知道尊重法律是正确的;保护父母也是正确的;两者都有深刻的不可推诿的责任),但如果这两种深刻的责任发生冲突,我们就必须做出选择。这是这种需要做出紧要选择的必然性之中,存在着悲剧、责任、罪恶和忏悔的种子。但是,这种看问题的方式,尽管对我们西方人而言显然是一种可能性,却根本不为孔子所采用。……但我们考虑到孔子的道德家身份以及他对人性的深刻洞察力时,他没有能够看到或提到这样的情境中内在的道德冲突的问题,这只能有一个解释:他的兴趣、理念或关怀,简言之,他全部的道德和思想取向,是另外一种不同的方向。”(《孔子:即凡而圣》中译本,第二章《一条没有十字路口的大道》)

孔子有孔子的方向,即使在面对“法”这个绝大命题时,孔子和孔子儒学也不放弃“精神-道德”的维度。理解孔子要肯认这个维度。

转自丨“民间儒学心灯

作者介绍

郭齐勇,男,汉族,武汉市人,1947年生。曾任人文学院院长、哲学学院院长、国际中国哲学会会长、国务院学位委员会哲学学科评议组成员,现为哲学学院与国学院教授、博士生导师,兼任哲学学院教授委员会主任、国学院院长、中国传统文化研究中心副主任及学术委员会主任、孔子与儒学研究中心主任。

93年起,享受国务院特殊津贴;97年被评为湖北省有突出贡献的中青年专家。曾获原国家教委首届人文社会科学优秀成果著作类二等奖,原国家新闻出版总署第六届国家图书奖提名奖,教育部的全国优秀博士论文指导教师奖、国家级教学名师奖、国家级优秀教学成果二等奖,湖北省政府的社会科学优秀成果著作类二等奖、论文类一等奖,以及宝钢优秀教师特等奖等。

从事中国哲学史的教学与研究,专长儒家哲学与20世纪中国哲学,国家重点学科“武汉大学中国哲学学科”学术带头人。在海内外学术刊物上发表论文两百余篇。

本文来源:国学养心大讲堂

主编:潘冬晖 责编兼美编:王倩钰

上一篇:五年级下册期末作文(精选5篇)

下一篇:王者荣耀同人:西方有恶龙

最近更新人物资讯

- 青年节专题时文精选,1个专题+5篇模板+12篇范文+1个作文合集(角度+金句+精

- 最新质量管理体系基本要求(五篇)

- 赤坂丽颜值巅峰之作,禁忌之爱代表作品-高校教师成熟

- [王仲黎]人茶共生:布朗族茶文化话语中的生态伦理

- 北京文艺日历 06.12~06.18

- 有什么好看的少女漫画推荐?

- 为了孩子陪睡校长,请别拿这电影洗白

- 当贝市场tv版apk下载

- 茉

- BBC评出有史以来美国最伟大的100部电影

- 泰山岱庙古建筑之文化特色初探

- 阴阳五行学说范文

- 2022伦敦大学学院Bartlett建筑学院Part2毕业展

- 观看平凡英雄观后感1000字

- 纽约大都会博物馆(二)古希腊艺术与神话

- 收藏 | 带你穿越500年,看一看这50位著名艺术家

- ab血型女人的性格

- 春节活动策划方案

- 为什么孕妇生产有危险时,部分丈夫和婆婆会选择保小孩?

- 《员工自发管理的儒家修为智慧》

- 菲律宾尺度片的全明星阵容,菲律宾女人质量这么高的吗?

- 文学课 | 韩少功:文学与记忆

- 《人性的污秽》中的伦理道德世界

- 宋惠莲背夫和西门庆幽会后自缢,看透情色表象下的死亡真相

- 秋波多少画(五代词全集)