手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com古代的诗歌是怎样流传到现代的?

古代是否有类似现代出版社的机构?如果没有,如此数量巨大的诗人的诗篇是如何流传至今的?我认为若是百姓口口相传,诗歌数量如此大,是否不切实际?而且百姓的文化水平可能不高,流传下来的诗歌或许其内涵或优点会因误传而有所丢失。望指教!

謝邀。我國傳世古籍有約十五萬種,當然不可能全靠口傳。宋代書籍出版可參

宋代书籍出版史研究--《河北大学》2012年博士论文,明清出版機制簡要可參考

在中国古代写小说是否能盈利?相关出版机制是怎样的?簡要來說,詩歌的流傳過程就是「創作—收錄—結集—手抄—刊行—流傳」。

詩歌流傳最早的方式當然是口述,即口耳相傳,諷誦歌唱。《荷馬史詩》本由民間口頭英雄短歌加工而成,產生於公元前九至前八世紀左右,但在約六世紀時才進入文本。我國少數民族史詩如藏族《格薩爾王》、蒙古族《江格爾》原先都以口傳形式為主。漢文學的源頭《詩經》亦來自「采詩」、「獻詩」,即由專人記錄百姓口頭流傳的詩歌,再交由王室編訂、頒布。歷經戰亂與焚書,《詩經》仍可口述流傳,《漢書·藝文志》就說「三百五篇,遭秦火而全者,以其諷誦,不獨在竹帛故也」,不過民間私藏避劫也有可能。

口傳畢竟是原始方式,詩歌的文獻結集、文本流傳才是主要途徑。有了文字自然便有文獻(此二字古今義不同,此處用今義),有了文獻就會有文獻收藏。商代文獻收藏已有規模,所謂「惟殷先人,有典有冊」(《尚書·多士》),甲骨文發掘似亦可佐證。周代更進一步,管理趨於制度化,有的文獻還有「副寫藏之」(鄭玄注《周禮》)。漢代則官府與私人藏書並行不悖,統治者又注重文獻的搜集、整理,因而對文獻流傳起了重要作用。其有劉向、劉歆父子,編定了很多先秦至西漢初年的著作,如《楚辭》。

詩歌文本流傳的途徑多種多樣:有官府機構特意保存的,如《詩經》之於周王室,漢樂府民歌之於西漢樂府、東漢黃門鼓吹署,魏晉南北朝民歌之於南朝樂府官署等;有作為歷史文獻保留在史傳中的,如《宋書·樂志》收錄的民歌,一些個人傳記中保存的詩文;有謄抄收錄在類書中的,如《隋書·經籍志》中記述的班固別集散佚,詩歌殘句散見於宋代類書《太平御覽》中,故有《四庫全書總目提要》說類書「古籍散亡,十不存一,遺文舊事,往往托以得存」,有收於詩歌或詩文總集的,如《文選》保存了不少東漢魏晉文人詩,包括未詳作者的〈古詩十九首〉,徐陵所編《玉台新詠》也相類,樂府民歌多收於宋時郭茂倩所編《樂府詩集》;還有就是詩人別集刊行流傳的,如陶淵明詩有南梁蕭統所編八卷本,北齊陽休之所編十卷本,兩種皆流傳至宋代,唐代有印刷術(咸通九年刻《金剛經》可確鑿印刷術發明在中唐以前)後文本流傳更為容易,印刷與手抄皆存,又因行卷之故編訂詩文風氣很盛,所以唐人別集所存不少;還有一些考古、發掘成果并未流傳於世,卻為今人所得,如安徽阜陽雙古堆一號漢墓出土的《詩經》之不同於今日所見毛本,敦煌文獻中早於宋本的唐詩抄錄等。

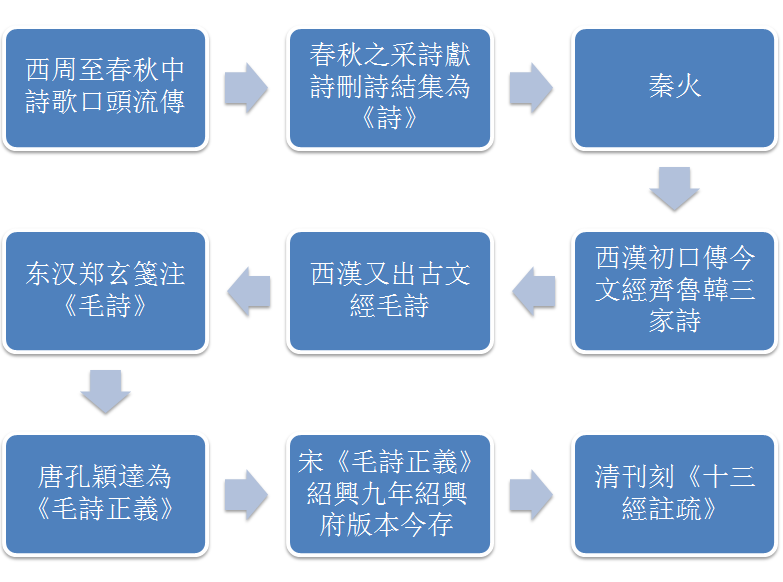

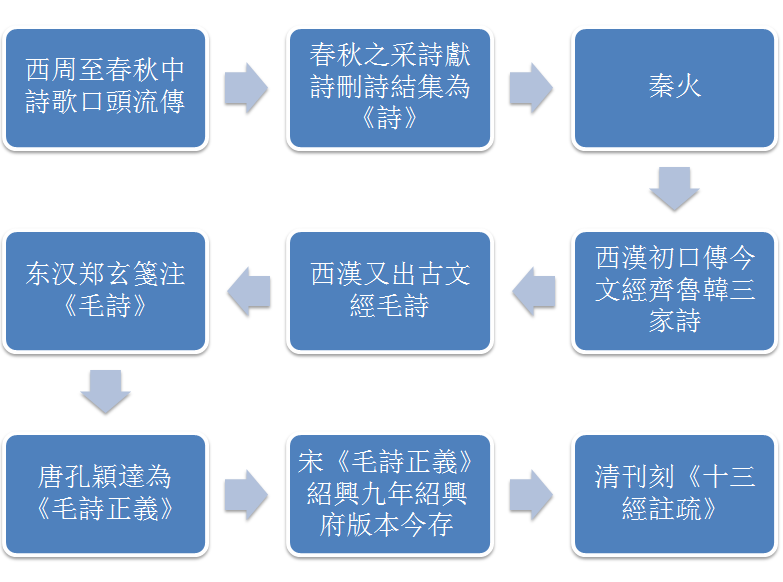

詩歌流傳的途徑多,散佚的可能性自然也不少。比如《楚辭》,劉向編定後,有王逸為其註疏(《楚辭章句》)。漢注流傳至宋,又有南宋洪興祖作《楚辭補註》,收錄王逸章句的同時進行增補,因而《補註》流傳,《章句》亡佚。又如尤袤《遂初堂書目》載有《李後主詞》,但此後即未見著錄,世傳《南唐二主詞》為南宋人所輯,且未題編者姓名。遑論還有戰亂、人為焚毀、失火等原因導致文獻不存。我們今日所見的唐及唐前詩集所存較早多為宋本,校訂完善的則多為清本。宋代印刷術普及,又重視文化,善本尤多,藏書往往以宋本為貴,明朝時宋刻本就一頁千金,而今宋本一頁便價值上萬。清代考據極為發達,因而版本考訂、詩文註疏都非常精到。以《詩經》為例,簡要版本流傳略如下圖:

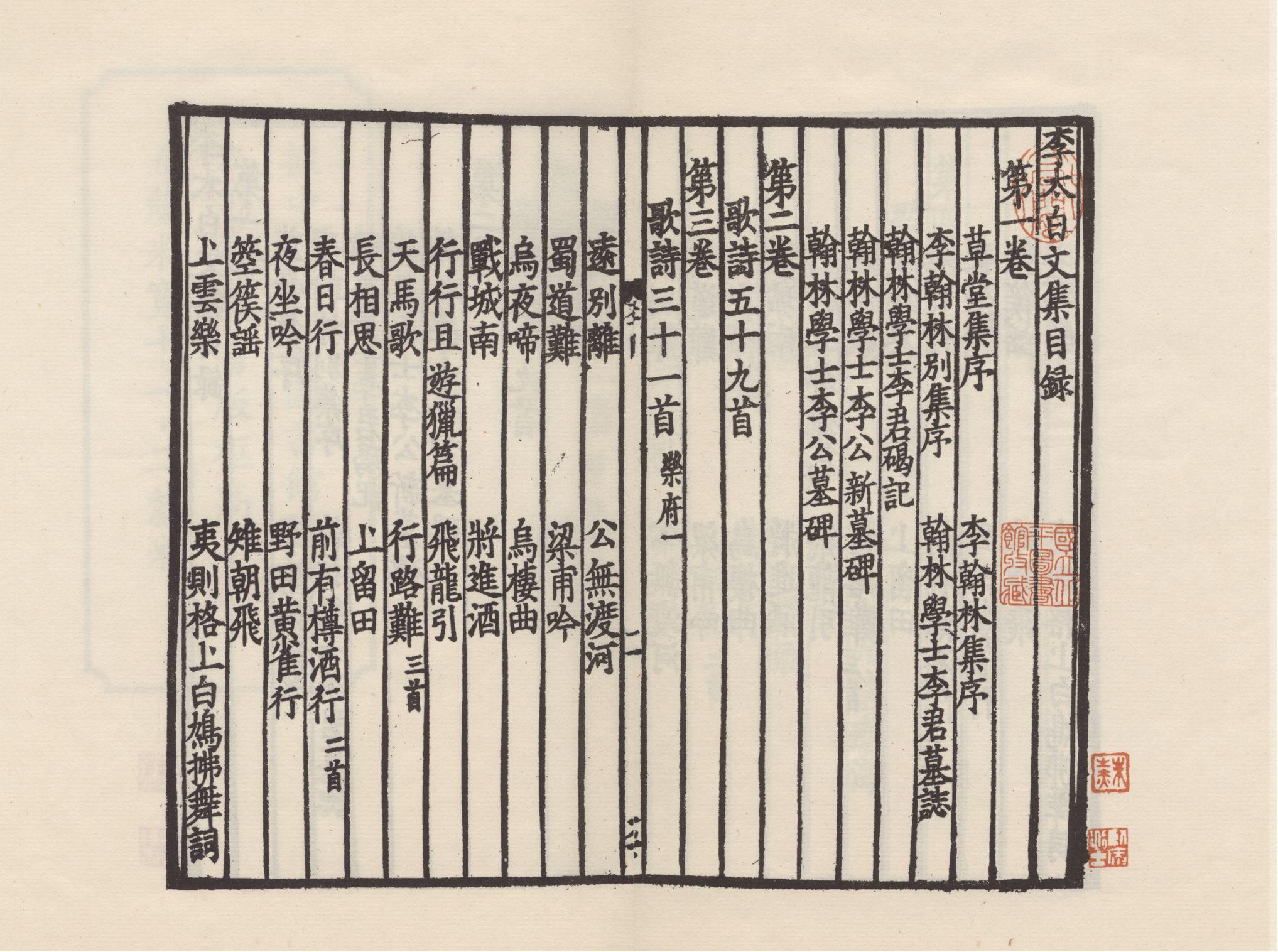

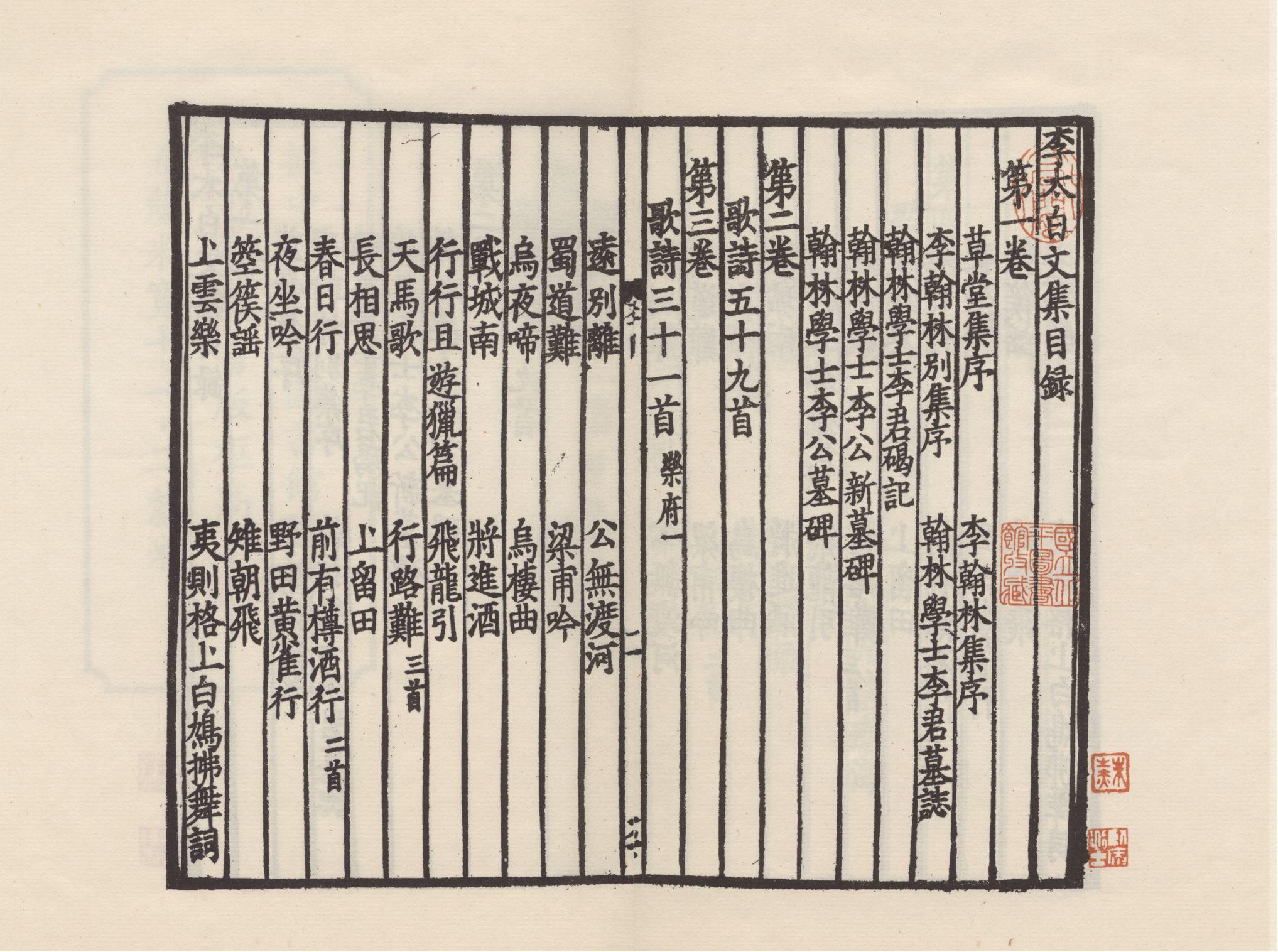

《詩經》作為儒家經典、官方教材,代代流傳、幾度註疏再正常不過了。再以李白的詩集為例:李白生前就曾托人編修自己的詩集,魏顥《李翰林集序》中說「因盡出其文,命顥為集」,此集收錄李白詩文四十餘篇,是最早的李白集,於上元二年(761年)編成。此時李白仍在世,并於同年依附於從叔宣州當涂縣令李陽冰,請之整理文集,後成《草堂集》十卷。李陽冰《草堂集序》說:

《詩經》作為儒家經典、官方教材,代代流傳、幾度註疏再正常不過了。再以李白的詩集為例:李白生前就曾托人編修自己的詩集,魏顥《李翰林集序》中說「因盡出其文,命顥為集」,此集收錄李白詩文四十餘篇,是最早的李白集,於上元二年(761年)編成。此時李白仍在世,并於同年依附於從叔宣州當涂縣令李陽冰,請之整理文集,後成《草堂集》十卷。李陽冰《草堂集序》說:

草稿萬卷,手集未修,枕上授簡,俾余為序……當時著述,十喪其九,今所存者,皆得之他人焉。時寶應元年十一月乙酉也。雖然此二版本今已不存,但現存最早的李白集—北宋熙寧元年(1068年)宋敏求所編纂的所依底本就有宋時還有流傳的魏顥《李翰林集》與李陽冰《草堂集》。宋敏求編纂考次過的版本流傳到時蘇州太守晏處善手中,然後交由毛漸校正刊刻,終行於世,世稱蘇本或晏處善本。李白集的宋代版本還有宋甲本、北宋季年刊本、靜嘉堂文庫本等等,不過註疏最為完備的還是清代王琦詩、文合注的《李太白文集》三十六卷,也是今人所見排印本的主要底本。除了別集流傳外,李白詩還被收錄在各種唐人選唐詩的總集中,如殷璠《河岳英靈集》、韋莊《又玄集》等,可考其詩歌在唐代的傳播情況。今日還可見部分李白詩歌的敦煌抄本,即伯氏二五六七《唐人選唐詩》殘卷內錄得李白詩四十三首,比最早的宋代版本要早二百年以上。

下圖為宋刊本《李太白文集》北圖藏本:

個人聲明:

個人聲明:

1. 原創文字,請勿轉載。不授權知乎以外任何地方及任何人的轉載,微博上如轉載請給出原文地址鏈接。

2. 任何有關中國古代文學、歷史或文獻的問題,皆以繁體字作答,這是出於對文獻文本的尊重,也能最大程度地避免歧義。若有異議,可以選擇不看,請勿在評論中作無意義回復,否則舉報或刪除。

3. 歡迎任何有理有據的反對。

首先,口传心授。其实汉族文字和史官制度发达,所以大部分诗歌经典并不特别依赖口传心授,但其他民族的史料很多依靠口传心授流传。比如《荷马史诗》《格萨尔王传》《江格尔》等史诗都是经历过很长的口耳相传才逐渐形成文字。其实这种方式到今天依然重要,想想咱们儿时的儿歌和古诗,大部分不是看书看来的,而是长辈、老师、小朋友口耳流传。

其次,各种石(包括木和金属等)刻。古人最早在甲骨、金石、竹木上刻字,很多诗歌以此流传。谨举一例子,现存最早的岳飞《满江红-怒发冲冠》就是明代汤阴岳庙的石碑刻本,可以说,没有这筒石碑,这首词的早期面貌很难见到。

再次,抄写。到今天来看,魏晋时期很多诗歌失传一个重要原因就是主要依靠抄写,而非印刷。抄写文字虽然容易讹误,而且不可能大量抄写,但却很实用,比如近年来很多学者在家谱中搜集佚诗,大部分家谱中的诗歌都是抄写本。至于《永乐大典》中的诗歌,《四库全书》中的词集和诗文集都是抄写下来,所以今人才能见到,比如南宋刘克庄的《后村先生大全集》在元明两代只有天一阁抄本,借助抄写才流传下来。再比如唐代韦庄的《秦妇吟》,失传了几百年,后来敦煌石窟发现,王国维才辨认出其中有唐代写本《秦妇吟》。

又次,印刷。可以说唐诗宋词的鼎盛一定程度借助了五代以后印刷术的发达,不仅一流诗人,二三流诗人的诗文集同样可以流传。比如官刻本,坊刻本,私刻本,都使得诗歌的别集和总集出现大量版本,比如《唐诗三百首》的妇孺皆知,不得不承认有着近百年各地印刷业发展的功劳,才得以普遍流传。

最后,摄影,输入,扫描等。

上面说的都是流传方式,至于诗词载体。首先,文人别集,收录单人作品,如陆游《剑南诗稿》,李清照《漱玉词》;其次,诗文总集,收录多人作品。比如《诗经》《楚辞》《全唐诗》;类书,比如《永乐大典》保存了很多诗歌的其他版本;其他资料,比如年谱,家谱,诗文评,书信都是诗歌的流传载体。

另外,诗歌流传也需要借助一些制度或者风俗,比如西周的采诗,汉代的乐府制度,后来的御制诗,唐宋的文人赠答。

当然,上面说的很简略,不全面,诗歌的流传有着多方面的条件,不是几百几千字可以说清。

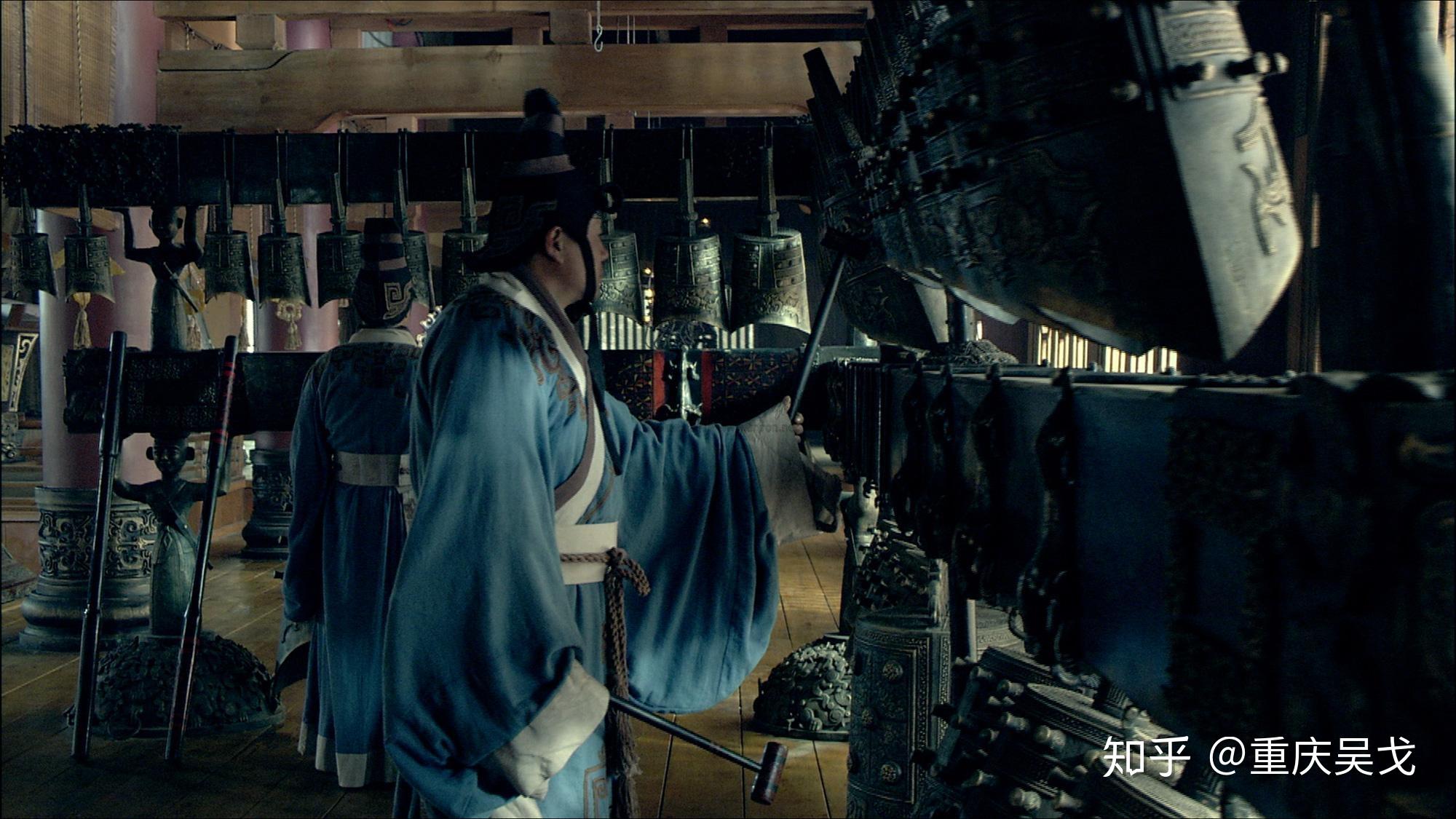

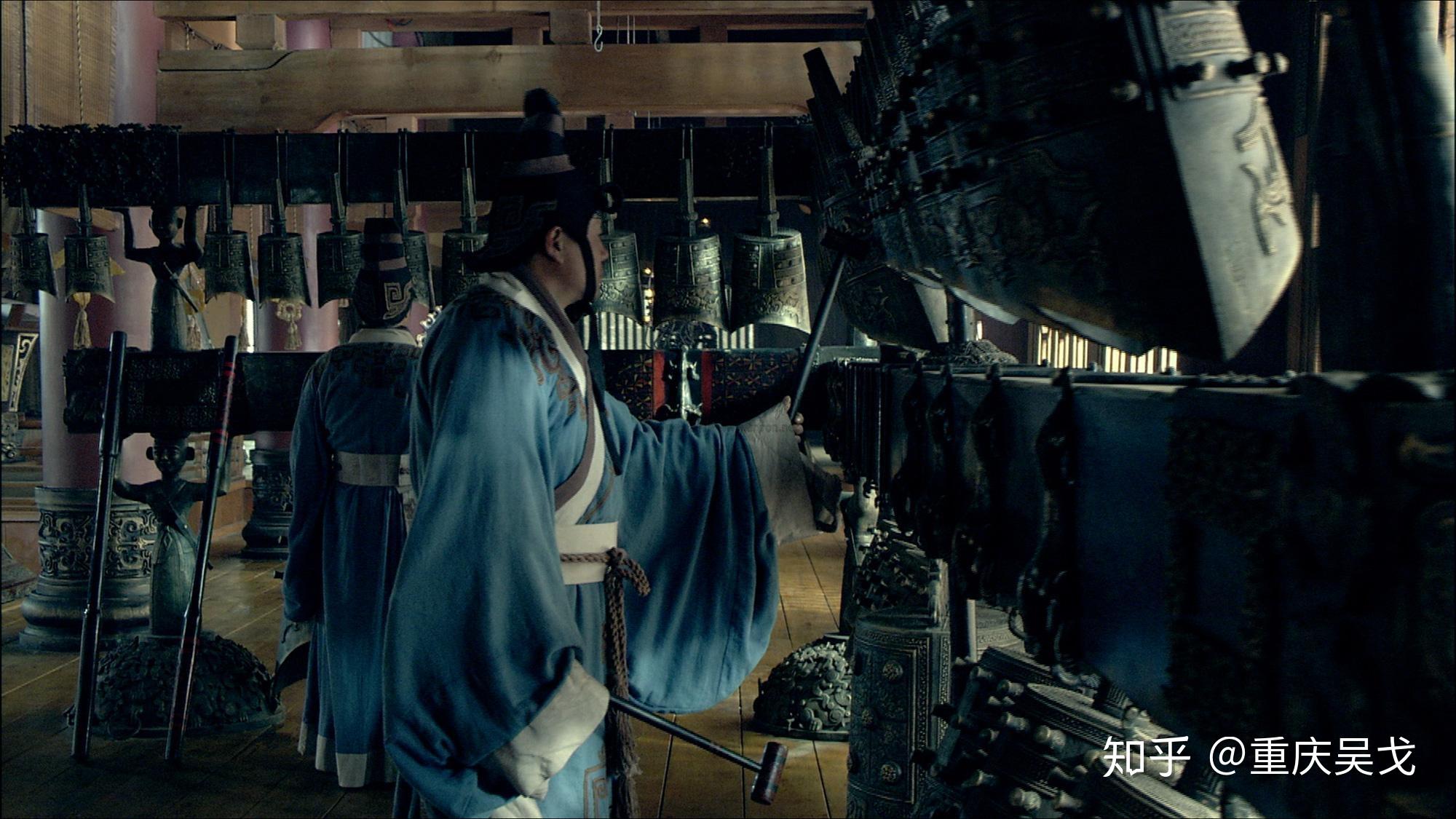

钟鼓乐之

钟鼓乐之

汉籍《国语》记载

使公卿至于列士献诗

史献书

师箴

瞽献曲

瞍赋

朦诵

这就是周公作乐程

毛亨 · 毛诗序

毛亨 · 毛诗序

说的是“周公礼乐制度”的程序

即公卿列士把写好的“诗”献至太史馆

太使抄录后把抄录件送大司乐谱曲

再由太师审阅后交盲师配器

最后由近视乐师作配乐诗朗诵

汉籍《国浯》之误

首先作者不可能知道什么是“诗”

因而把“礼乐制度”的流程搞乱了

必须是先走太使抄录这一程序

然后走大司乐谱曲笫二道程序

思三百 · 一言蔽之思无邪

思三百 · 一言蔽之思无邪

自然,《国语》作者不可能知道

在《诗经》时代还未造出“诗”字

应当是“思”字的同音字讹

古人没考古学支持

没有甲骨文学支持

没有金文学支持

没有历史地理学支持

更没有《夏商周断代工程》

古人读不懂国学(周学)经典很正常

不正常的是当代的专家教授

当然

汉文人更不可能清楚《诗经》的原始体裁

《诗经》不是中国笫一部诗歌总集

而是中国第一部书信总集(《楚辞》是笫二部)

所谓“周公制礼作乐”

就是“邮件公示制度”

即公卿列士的书信必须首先送达太史馆

太使抄录后原件差信使送达收信人

而抄录件一步一步的走“礼乐程序”

唱红歌的源头就是《思经》

当书信谱上曲变成歌时

最容易记住

也最容易传播传承

自然,绝大多数人对作词作曲者不感兴趣

孔子讲诗

孔子讲诗

孔子论思、讲思

从不讲作词家

因为他和他的学生都知道作者是谁

在《孔子论诗》中

孔子对《魏风》只字未提

原本一个再简单不过的问题

即魏国封侯建国时孔子已过逝了

来源:知乎

著作权归读者所有

转载无须联系作者

(一己之见 · 仅供笑阅)16,770

图片来自网络山水诗,顾名思义就是描写山水景色的诗歌。最早的渊源可追溯到两汉甚至先秦时期,实际产生于魏晋时期,在南朝至晚唐时期,随着中国诗歌的发展以及整个文学环境的变化而变化,不断演变后,出现山水诗这种诗歌体裁。

图片来自网络山水诗,顾名思义就是描写山水景色的诗歌。最早的渊源可追溯到两汉甚至先秦时期,实际产生于魏晋时期,在南朝至晚唐时期,随着中国诗歌的发展以及整个文学环境的变化而变化,不断演变后,出现山水诗这种诗歌体裁。

谢灵运是山水诗的开山鼻祖,他将诗歌从玄言诗“淡乎寡味”的玄理中解放出来,然后将大自然中的浑然美景融入诗歌中,将人们的审美对象从虚无缥缈的玄学佛理中带入到山水之间,这一创作不仅仅开创出一种诗体,增强了诗歌的表现力,也影响了一代甚至后世的作诗风格。

山水诗歌的出现,开启了中国文学史上诗歌一脉的一种新风貌,不仅为中国的诗歌增添了新的意象和全新的审美对象,更是为中国诗歌增加了一种全新的诗歌体裁。

山水诗的出现,体现出了人与自然和谐相处的道德生活,人类对大自然有了更深刻的认识和更高程度的和谐。

如何评价一首山水诗,主要看它是否蕴含着诗人的思想感情和人生体会或对后世人的劝勉。所有成功的山水诗都有着一个相同的特征,那就是“诗中有画,画中有诗”,诗人的笔触不仅仅能将山水景色描绘出来,更要将自己的理想、志趣表达出来,这样才不失为一首成功之作。

代表人物及代表作有谢灵运《登池上楼》、王维《竹里馆》、《山中》、《山居秋暝》,孟浩然《春晓》、《过故人庄》、《宿建德江》等等。

唐诗除了口口相传,最重要的还是靠着 4 个人的编写才能流传下来。

当年李白作的诗,现在只留下了十分之一,而杜甫四十岁之前的诗几乎全部失传。

距离今天大约四百年前,大明朝天启年间,魏忠贤公公正权势熏天的时候。

在浙江海盐县,有一位老人默默脱下了官袍,整齐叠好。

这是一件绣着精致白鹇鸟的青袍,代表着他是五品官员。

外面有人喊:胡书记,你怎么还不出来?我们等着接你去德州上任呢。

「上任?」老先生淡淡一笑,自言自语:再见了,官场!对于你,我早已厌倦。

我要回到家乡,用剩余的岁月,去完成一件更重要的事。

「编一部最全的唐诗集,不要再有遗漏,不要再有散佚,让后世子孙都能读到它!」

让我们记住这位老先生的名字——胡震亨。

现在人可能很难理解,不就是编本唐诗的集子,很难吗,用得着这么发狠吗?事实是,在那个年代,真的好难。

那时可没有这么多出版社、印刷厂、图书馆,没有那么多搜索引擎。

你要查找一首诗,就要翻无数的书,说不定还要跋涉千山万水去抄,也不一定能抄到。

如果老胡偷懒,不编这本唐诗集,会怎么样?答案是:后果很严重。

那时候,唐诗正以今天物种灭绝般的速度在失传。

据胡震亨估算,到他所处的年代,唐诗已经至少失传了一半。

你也许以为:诗怎么会失传呢?只要诗人够棒,写得够好,就会口口相传留下来。

呵呵,你以为是你们家菜谱呢?

先问一个好像不太严谨的问题:在所有唐诗里,最牛的是哪一首?可能有不少人会回答:《春江花月夜》,所谓「孤篇压全唐」嘛。

那么它的作者是谁?不少读者也能答上:张若虚。

这位张先生写出了这么牛的作品,一定是个大名人了?没错,他当时就被人尊称为「吴中四士」之一。

要是拿武侠小说打比方,张先生的江湖地位就算不如明教四大护教法王,也差不多够「五散人」的级别了。

然而,这么了不起的一位先生,到今天留下来了多少诗呢?一百首?八十首?答案令人震惊——只有两首。

由于一个很偶然的机会,宋代人在编一本乐府诗集时,收录了张若虚的这首诗,让它得以流传下来。

不然,我们压根不会知道这首诗。

此外,唐代的五言绝句里哪一首最牛?有很多人会脱口而出:《登鹳雀楼》,就是每个人小时候都背过的「白日依山尽,黄河入海流」。

一般认为,它的作者是王之涣。

这个王猛人有多少诗留了下来?答案触目惊心,只有六首。

一千多年里,也不知道有多少「白日依山尽」「海上明月共潮生」湮灭失传?

王之涣、张若虚同学的遭遇,并不是偶然的。

李白有多少诗留了下来?最惨的说法是:大概十分之一。

这个伟大的天才写了一辈子诗,总数估计有五千到一万首,也许十之八九我们永远见不到了。

李白去世前整理了毕生稿件,郑重托付给了族叔李阳冰,请他为自己编集子,以便流传后世。

李阳冰没有辜负他的期望,用心整理出了《草堂集》十卷,然后……失传了。

再说杜甫。

这个同样伟大的诗人,四十岁之前的诗几乎全部失传,而他活了多少岁呢?只有五十八岁。

从这个意义上说,可谓大半辈子的诗白写了。

同时期的另一个大腕儿王维也没有好到哪里去,开元年间他写了成百上千首诗,最后十成里留不到一成。

还有「初唐四杰」里坐第一把交椅的王勃,没错,就是写出「落霞与孤鹜齐飞」的那个。

他的集子艰难地流传了几百年,终于在明代彻底湮灭。

直到明朝都快亡了,人们才从别的图书里找出一些他的诗文,甚至要跑到日本去找一点抄本残卷,攒成集子,让我们感受王勃的风采。

这就好比《金庸全集》全部失传了,你只能跑到六神磊磊的专栏里去找几段金庸原文来过瘾,想想都要哭。

伟大的孟浩然算是幸运的,死了没几年,就有人给他编诗集,但许多诗当时仍然已经散佚。

还有伟大的李商隐,就是「春蚕到死丝方尽」「心有灵犀一点通」的那位,曾亲自编了四十卷诗文集,可惜全部失传,没一卷留下来。

他的诗是多年之后人们陆续一点点搜求到的。

那些湮灭掉的诗文,都是因为水平糟糕,大家才记不住吗?不是的。

即便是名动一时、口口相传的诗文,也照样会亡佚。

比如唐代人记载说,李白的《大鹏赋》和《鸿猷文》特别伟大,比汉代辞赋霸主司马相如和扬雄的水平都高。

今天,《大鹏赋》幸运地流传了下来,但《鸿猷文》呢?对不起,没有了,永远淹没在了历史中。

又比如晚唐诗人韦庄,不少读者都知道他那首浪漫的《菩萨蛮》:「人人尽说江南好,游人只合江南老。」

但韦庄还有一首非常珍贵的长篇叙事诗,叫作《秦妇吟》,详细描绘了唐末黄巢起义前后的历史画面,其中有一句,是写农民军进入长安后的景象的,尤其有名,叫「内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨」。

可是《秦妇吟》的全文却不幸亡佚了,宋、元、明、清四代人都没能读到它。

万幸的是,后来在敦煌石室发现了一首长诗的抄本,仔细一辨认,居然就是传说中的《秦妇吟》,我们这才有机会见到它的真面目。

不光是诗歌在消失,前人编的各种诗集、诗选也在消失。

何况,过去不少学者编诗集有偏见。

有的人拼命选盛唐诗,中唐、晚唐的诗选得很少。

有的人只爱选些清汤挂面的诗,粗犷豪迈的一首都不选。

在当时,号称最全、最完整的一本唐诗,叫作《唐诗纪》。

胡震亨找到这套书,只翻开第一卷就不满意了:「开篇就把唐高祖李渊的一首诗给记漏了,这也号称是最全的唐诗吗?」

他下定决心:我距离唐朝已经七百年了,再不编一本完整的唐诗出来,我们怎么对得住那些伟大的前辈诗人?

有人不解:老胡,这么难的事情,你一个人干,凭什么能干成?

老胡充满信心:就凭我家的万卷藏书!

所谓「万卷藏书」,一点儿也没有吹牛。

他家有一个巨大的藏书楼,叫作「好古楼」,包罗万象,「收藏图书万余卷」。

除了藏书,老胡本人的学问也很渊博,十八岁中秀才,二十九岁中举人。

他还涉猎广泛,连兵书都啃,连当时的抗倭名将「刘大刀」刘铤都是他的朋友。

1625 年,老胡挽起袖子,干了起来。

「我不但要收录最全的盛唐诗,也要收录最全的中唐诗、晚唐诗、五代诗!

「我不但要收录诗歌,还要整理出每一个诗人的小传、评语,让他们名垂千古。

「我不但要收录完整的诗,还要收入断篇零句,甚至词曲、歌谣、谚语、酒令,什么都不遗漏。」

我读金庸先生的《射雕英雄传》时,每当读到大高手黄裳写《九阴真经》这一段,就往往想起胡震亨老先生编全唐诗的情景来。

秋去春来,无数个昼夜过去了。

终于有一天,胡震亨放下了笔,完成了这部著作。

此时已经是 1635 年,他已整整工作了十年。

这部巨著,被取名为《唐音统签》。

这部超级大书有一千零三十三卷,按天干之数分为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛等十签,不但收录了当时最完整的唐代和五代诗,以及词曲、歌谣、谚语、酒令、占辞等等,还有极其珍贵的文学评论、传记史料,堪称中国古代私人编书的超级王中王。

更夸张的是,老胡还不过瘾,又用了七年时间,吭哧吭哧写出了研究李白杜甫的《李诗通》《杜诗通》两部大书。

这时,已经七十四岁的老人方才露出微笑:我终于完成了一生的梦想。

这才叫不辜负我的时代。

这样一个人,《明史》中却没有他的传,各类书籍史料中也没见过他的一篇生平传记传世。

但那又怎么样呢?历史无视他,却不敢无视他的巨著,《明史·艺文志》里收录了他不少书。

那么,全唐诗的编纂伟业算是完成了?还早呢。

第二位牛人登场了,他的名字叫作钱谦益。

一听到这个名字,估计立刻有人开骂:「呸!大汉奸!千刀万剐他!」

没错,你可以叫他大汉奸。

他本来是东林党的领袖,明朝的礼部尚书,却带着老婆投降了清朝,做了大官。

不过,「大汉奸」就一定都只做大坏事吗?历史要真这么简单就好了。

使用 App 查看完整内容目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看

??App 内查看

最近更新游戏资讯

- 秋瓷炫老公什么星座(秋瓷炫血型星座)

- 法国电影中的女性符号和觉醒

- 惊人的秘密:颜色政治背后的渗透与分化

- 让BB接受家庭伦理教育洗礼

- 语言礼仪十篇

- 美军欲打造AI战机部队 面临严重伦理问题

- 医学伦理学:医学伦理学的主要观点和基本理论

- 豆瓣9.0分以上|50本好书推荐

- 达尔文的故事赏析八篇

- 港台国学类学术会议信息(四十)

- 东野圭吾本格推理极致之作《回廊亭杀人事件》开票5折抢

- 辩论赛包含哪些技巧?

- 【铸牢中华民族共同体意识

- 徽州醉春丨水墨画里的徽州-婺源篁岭-江岭- 新安江- 西递- 呈坎丨六天五夜

- 心理治疗总论 【医学心理学与精神医学版】

- 苏德超教授的新论文:道德绑架为何难以避免

- 企业社会责任综述十篇

- 政务礼仪的作用(五篇)

- 韩素希出道最大尺度 泄朴海俊指导秘诀 咬牙拍完《夫妇》只有2感想

- 《封神三部曲》:为什么要重述这个神话?

- 输血和喝血真的能帮助女性和老人保持年轻吗?

- 集齐九部《星球大战》,教你如何把家庭伦理拍成太空歌剧

- 这十部顶级英美剧,是当之无愧的业界巅峰,每一部都值得通宵去看

- 邪王宠妻之金牌医妃

- 【博览】《科奖在线》:“破四唯、立新标”典型案例官宣,项目/人才/成果未来可能这