手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何看待《公主之死》这本书及这本书所体现的法律观念?

我是大一的法科生,接触法学时间很短,脑子没有清晰的法律感觉,不知道该如何从一个法学的角度来看待一本书。希望能看大家是如何评价的。谢谢!

从《公主之死》看父系伦理法制化进程

汉朝,它的父系家族伦理并未全面发展;而唐朝的父系伦理法制化乃至儒学法制化已经非常明确。《公主之死》便是由一个悲剧引入,讲述了处于汉朝与唐朝之间——魏晋南北朝的父系伦理法制化的进程。

《公主之死》开篇是对“驸马殴打公主致其流产死亡”这一悲剧事件的审判,这场审判呈现双方对峙:以父系家族伦理为审判标志的汉人官僚,以及维护皇权的门下省。

本书由此对峙展开,从汉人官僚为驸马辩护,引出了对这个时期通奸的罪与罚,婚姻暴力与妇女地位,女性的夫家认同等各类情况的讨论,从这些事件中折射父子伦理法制化的进程;又从门下省背后的灵太后维护皇权与为公主复仇的作为中,引出了皇权(以及当皇权带有特殊性别涵义时)对这个进程的影响。

父系家族伦理是以丈夫和他的家族为中心,来设计并规范家族成员。父系伦理法制化就是把其纳入立法和司法体系中的过程,并以此来规范人民行为和统治国家。《公主之死》就是讲述了魏晋南北朝时期的父系理论法制化进程。这本书给了我两个方面的思考:其一,这一进程的体现是怎么样的。其二,哪些力量会对这一进程产生影响。

首先,是父系伦理法制化进程的体现。书中所提到婚姻暴力,从这一有性别内容的违法行为中,法律对于夫与妻的态度的变化,就是很好的例子。秦汉时期,在关于对婚姻暴力的处罚上没有明显的性别差异,一对夫妻暴力相向,法律对其处罚也无轻重分别。而在魏晋南北朝出现了新的变化:南朝时妻子伤害丈夫会比伤害一般人受到更为严重的处罚。到唐朝时《斗律》已明确规定夫殴妻与妻殴夫不同判。夫与妻在婚姻中的法律地位由接近平等到夫明显高于妻,体现了丈夫逐渐拥有作为家族中心的特别地位和权力。

还有一点就是魏晋南北朝强调了已婚妇女的夫家认同,并且修改法律:女性一旦出嫁,她的家族认同也转移到夫家,连坐责任也随之转移。这改变了之前女性要受娘家成员和夫家成员犯罪的双重牵连的传统。要明白的是这并不完全是为有娘家成员犯罪的女性开脱,它背后的涵义是女性一旦出嫁就是外人了,出嫁从夫,她是丈夫家的人,以丈夫和他的家族为中心。这是父系理论法制化进程另一个体现。

其次,是哪些力量影响了这个进程。我认为最重要的两个力量是皇权和世家大族(尤其是法律世家)影响。先是皇权:在汉武帝时期就确立了“罢黜百家,独尊儒术”的政策,儒学成为主流思想。但皇权推崇儒学,最终目的还是为了维护统治。皇权无论是在推动父系伦理抑或其他儒学伦理法制化的过程中,都是很强大力量。但有一个前提,那必然是有利于统治者最终利益的,如果这个进程与统治者利益相违背,皇权便可能成为阻止其进一步发展的力量。本书中灵太后没有听取汉人官僚的意见,执意要杀驸马就是一个例子。一方面是为了维护皇室权威,另一方面就是灵太后作为女性统治者,在决定审判时带有其身为女性的个人感情:她同情公主,并且希望为公主报仇。然后是世家大族,由指法律世家。东汉末年法律条文激增,律令之学式微,却靠着几个法律世家传承下来,在魏晋南北朝保存汉代的法律传统。并且,作为重视礼法的大家族,他们本身有着非常浓郁的儒学传统,有着入世为官的目标,他们有这样的能力和权力成为推动包括父系伦理在内的儒学法制化进程。

《公主之死》这本书给了我一个新的视角来审视我们所学的“法律儒家化”这一知识体系。这本书里面的大部分相关知识我多少都曾涉及,但它带过我最大的感悟不是法制史知识的增加,而是学知识的态度,告诉我眼界需要宽广,了解的需要全面。“夫尊妻卑”其实是逐渐发展明确的事实,皇权并不是想当然的推动力量等等。这本书使我受益匪浅。

「我把我的法制史作业复制粘贴一下哈哈哈,各位看官见笑了。欢迎批评指正ヽ(#`Д′)?」

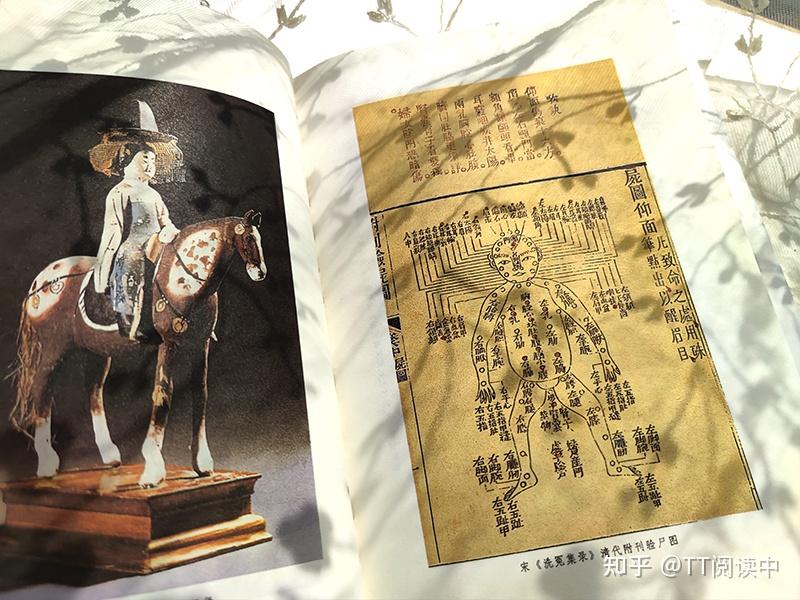

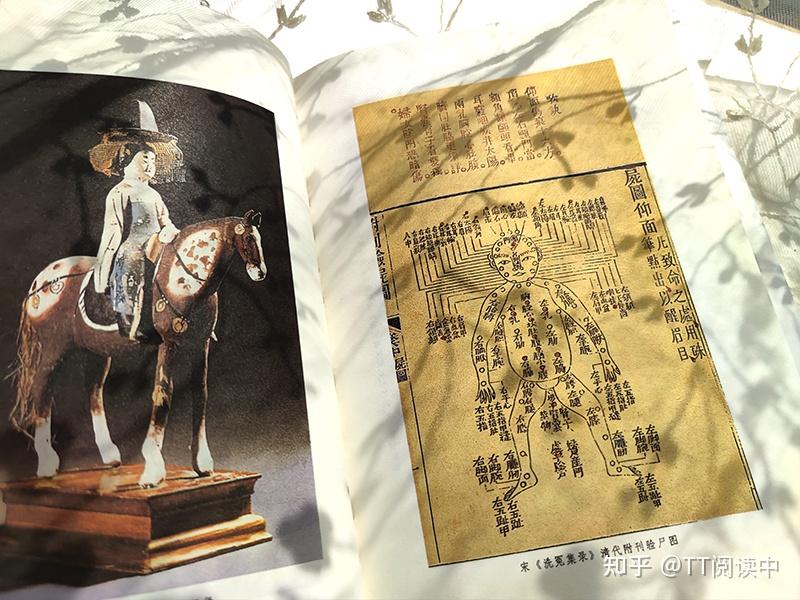

《公主之死》是利用北魏长陵公主在怀孕时,遭与两平民女子有染的驸马刘辉殴打致流产的法律案件作为引子,来分析汉唐之间的分裂近四百年的魏晋南北朝中,哪些婚姻和家庭伦理被列入法律规范之内,进而窥得此历史时期的儒家法制化进程以及得出专制皇朝的代表和权威到底是谁。本书基于“公主之死”案例展开,但绝不仅限于此案,其中案例众多,初步计算大大小小差不多有40个,包括家庭内部事务,如:卓文君新寡夜奔司马相如、朱买臣妻子“覆水难收”等;事关婚姻、家庭的刑事案件,如:西晋贾充妻因妒杀人案、北魏长孙稚、罗氏通奸案、赵太子族刑除江充家族等;还有女性当权及被打压的佐例,如:北魏道武帝立太子杀生母、鲜卑拓跋氏族太后王氏驳什翼犍等。与此同时,本书援引的法律渊源来源丰富,包括儒家“礼教”及北方游牧名族的风俗习惯等。余论部分说到:“保存得比较完好的中国法典,最早的也只能推到唐代……尝试通过零星残存的条文、案例和判决,来呈现汉唐之间法学和司法的传承状况”,在少量运用正儿八经的code之余,本书更关注于司法实践中诸如“期亲容隐”“血属复仇从宽”“为父母服丧之别”等生活中的重重规范。田晓菲说:“叙述的角度和方式,往往比叙述的内容更重要,因为他们决定了叙述的内容”,所以有什么样的法概念,就会写出什么样的中法史,综上不难得出本书副标题“你所不知道的中国法制史”中的“法”,取的是“law in action”,法社会学法学的扩张性涵义。

站在这样的角度往往能够更加地全面而客观,在这本书里,我们看到的历史十分鲜活,汉唐之间关于家庭、婚姻、性别的法制生活细节与全貌随着纸页的翻动渐渐呈现在读者面前。其中有些更是带有颠覆性的色彩,让人看到黄宗智在《清代的法律、社会与文化》谈到的“实际运作”与“官方表达”的背离,关于女性地位、皇权至上这两方面的些许背离尤其让人印象深刻。

不少人认为男尊女卑是古代中国的传统、立法的主导思想,在汉唐间,通过“law in book”我们确实也可以看到蛛丝马迹,具体来说,如:有载法条“夫死未葬,法无许嫁,私为人妻,当弃市”。然而,无任何资料表明汉后魏晋朝廷以此处罚,且事实上,通过种种判牍来推断,离、寡后再为人妇,实乃稀松平常之事。即便女性通奸,也存在未受处分的案例,即便受处分也不是因为法制,而是通过私人报仇来做了断,如广阳王元奸妇于氏、太原长公主等。更令人意外的是,在当时北方疆土上,存在着“以妒防奸”的“另类妇德”,北魏时婆婆高氏痛打自己的媳妇王妃刘氏,原因竟然是其嫉妒心不够重,才导致儿子通奸,真是令人眼界大开。作者正是通过展露、分析这些未被挖掘的事实,才得出了更加贴近于“客观历史”的结论,那就是父系家族“夫尊妻卑”的观念在魏晋南北朝时代并未完全发展。

再者,古代“皇权至上”这一看上去不争的事实,也存在一定不确定的空间,至少是在司法方面可能需要打个问号。这一点在本书核心案例“公主之死”中可以得到很好地体现。朝廷围绕如何审判驸马刘辉、两女子及其兄长,陷入了一场激烈的辩论,一方是坚持判狱断刑应以父系家族伦理为标准的汉人和汉化官僚集团,以汉人大臣崔纂为首;另一方,则是以摄政的灵太后意志为主导的门下省的官员。门下省官员上奏判驸马、两女死刑、两兄长充军,在被准后,崔纂立即表示了反对,强调“法律是朝廷统治的根基,不应因喜怒增减”,此案当事人身份特殊不假,但仍应因以父系家族伦理为根基,把此小孩看做刘氏子孙,而非皇室骨肉。其外,从崔纂辩论逻辑亦可看出他的专业水准,如从过失与故意、主犯与从犯、期亲相隐的角度为当事人辩护,其出身法律世家之素养可见一斑。最后,尽管灵太后未采信崔纂之见,仍然呈现给我们一场精彩绝伦的挑战皇权之辩论。其更让我们明白在事实上,皇室并不是单纯的以儒家家族主义的精神为纲的,当其与统治者利益相违背时,皇室不会坐视,会主动加以干预。

最后,本书的写作目的也越发增加了本书的价值,末尾的余论部分说到“本书也为给今日的男男女女提供重要启示”,在作者看来,当今社会在男女平等方面,还有很长一段路要走。柴静说:“对历史说真话,才能对现实说真话。”,正是因为诚实面对历史上那些因父系家族伦理而导致的诸多关于女性的惨案,我们才能成功从中吸取教训,做到了尽量少地使悲剧重现。但是我们仍需要更诚实的面对历史,因为推动女性权力不能只靠“分析女性在各条文和案例中的处境”,必须“检视女性运用法律的机会和参与立法的可能性”。换言之,仅做到关注弱势女性,见一个救一个,求得一时安宁是远远不够的;当女性攀到权力顶峰,如:武则天、灵太后,再为女性谋求权利也是不够的。如果真的想从根本上改变广大女性的命运,我们必须看到“让周婆制礼”的必要性,这或许也是《奥德赛》中“……回来不是为了留下,而是为了重新出发。”的体现吧!

最近我又阅读了一遍《公主之死》这本小书。

之所以说这本书小,一是字数少,才九万字。二是阅读难度很低,我读完整本书大概花了两个小时。

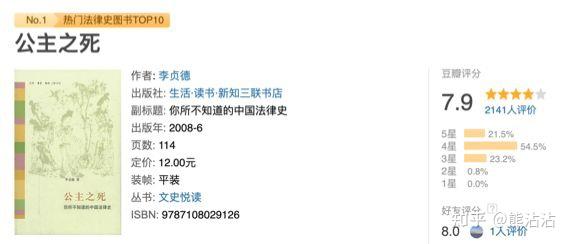

但就这两个小时,让我明白这本书为什么能在二十来年的时间里再版四次,每一版的评分都高,且位列某瓣“热门法律史图书”TOP10。

这本书虽然讲的是法律,但戳中了一个焦虑点——女性成婚后,她的归属到底是婆家还是夫家?

《公主之死》的主人公是北魏公主兰陵长公主。

兰陵长公主元氏,是北魏孝文帝拓跋宏之女,宣武帝元恪二姐。

兰陵长公主长大后,嫁给了刘辉。

兰陵长公主脾气暴躁,性格残酷,手段狠辣。

驸马刘辉性情风流,完全不顾忌老婆还是一个公主。

刘辉吃窝边草,和兰陵长公主的婢女勾搭在一起,婢女因此有孕。

兰陵长公主发现老公和婢女背叛自己后,把所有的怒气都发泄在婢女身上。

她下令打死婢女,命人取出胎儿,塞入杂草,再把婢女的尸身还给驸马刘辉。

驸马刘辉吓傻了。

驸马刘辉绝对不是为死去的婢女感到悲愤,他只是觉得公主行事狠辣,“善妒”而已。

最终,兰陵长公主和驸马刘辉决裂,两个人和离。

兰陵长公主和刘辉的交集如果到此结束,《公主之死》这个经典案例就不会出现了。

大概过了大概一年,在几个大臣和大宦官的强势说和下,兰陵长公主和刘辉复合。

胡太后本来拒绝,她对自己的小姑子很是护短。

但兰陵长公主本人亦有此意,她就同意了。

兰陵长公主和刘辉复合初期,也曾好了一段时间。

直到兰陵长公主有孕。

此时距离兰陵长公主和刘辉初婚也有十五六年,那么兰陵长公主这时应该有三十来岁。

这还是公主的第一胎,颇为难得。

但刘辉本性难改,还两位有夫之妇张容妃和陈慧猛勾搭在一起。

兰陵长公主和刘辉再起冲突。

这一次刘辉忍不住,动起手来,还脚踩兰陵长公主的肚子,导致公主流产。

兰陵长公主最终伤重不治。

刘辉、张容妃、陈慧猛、张容妃的哥哥张智寿和陈慧猛的哥哥陈庆和,五个人全部被抓入狱。

胡太后对此气愤不已,处置刘辉,绝不手软。

胡太后给刘辉定的罪名是谋反大逆罪,必遭极刑。

张容妃、陈慧猛两个人是帮凶,死罪亦是难逃。

张智寿和陈庆和两个人约束妹妹不力,流放敦煌为兵卒。

这个判决,遭到不少大臣的强烈反对。

他们的意见是刘辉杀死的人,首先公主腹中的胎儿,其次是公主。

公主腹中的胎儿是刘辉之子,而公主是刘辉的妻子。

按照儒家伦理,父母杀死亲子,所判罪名必降等级,很难上升到“杀人偿命”的地步。

至于兰陵长公主,嫁人后,她的家族认同就从皇室转移到刘家。即使她是公主,在夫妻伦理上,她的地位也低于驸马刘辉,“夫者,妻之天也”。

再说张智寿和陈庆和两个人,更是无辜。他们的妹妹出嫁后,家族关系也到了夫家,这和娘家兄长是否进行有效约束,更是没有直接关系。

如何处置刘辉、张容妃、张智寿、陈慧猛和陈庆和,胡太后和皇帝一度与大臣展开艰难的拉锯战。

胡太后对此悲愤难言,她的护短脾气,让她十分关注兰陵长公主在与刘辉的婚姻关系中遭遇的身心俱疲,以及最后的苦果。

这场拉锯没有得出最终的结果。

公元522年,胡太后就在一场政变中失势。刘辉侥幸逃过一劫,于第二年病逝。

随着当事人先后离世,这场拉锯就没有最终结果。

但这个案例却成为女性婚姻和法律归属的经典案例。如果再加上皇室因素,讨论角度和空间就更加丰富了。

在这个故事中,兰陵长公主和刘辉所行之事,都令人难以认同。

公主霸道狠辣,刘辉风流薄情。

这才导致惨剧发生的真实原因。

令人感叹的是,就连兰陵长公主这样的身份,身后还有一个较为护短、手握大全的嫂嫂胡太后,都难以逃脱嫁人后到底身份认同归于夫家还是依据娘家的争论,其他女子在婚姻中的角度和位置,就更加没有保障了。

难怪不得老话讲,出嫁是女子第二次投胎。

她的娘家会认为出嫁的女儿,是娘家的亲戚,不再是自家人了。

夫家的人会认为,娶回来的媳妇,始终是外姓,没有直接的血缘关系。

这种简单而又令女性齿冷的关系,在大城市并不多见,但在偏远的农村,留存颇深。

身边有不少人表示,在老家还有旧俗——没有娘家人来接,出嫁女是不能回家过年的。

除了上述内容,公主之死里,作者还难得的讨论到一点——儒家制度发展到最后,则要求已婚女性丢弃自我。

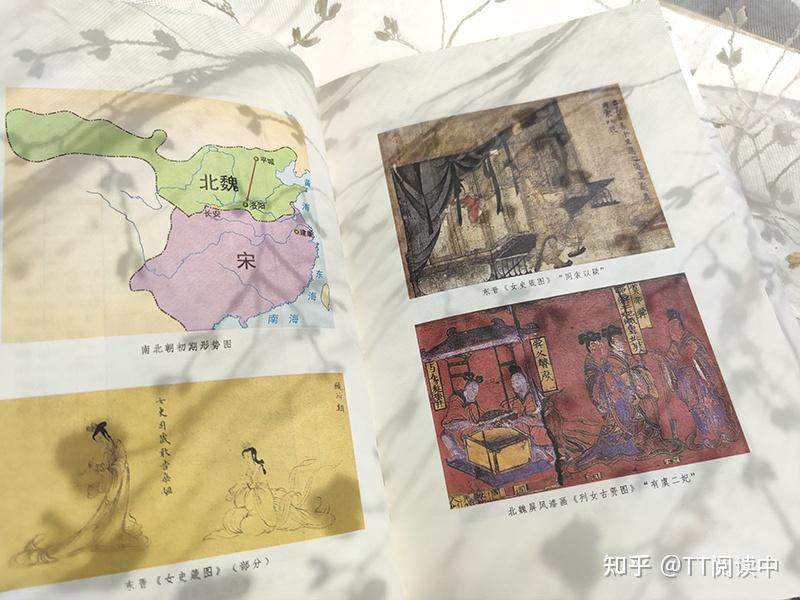

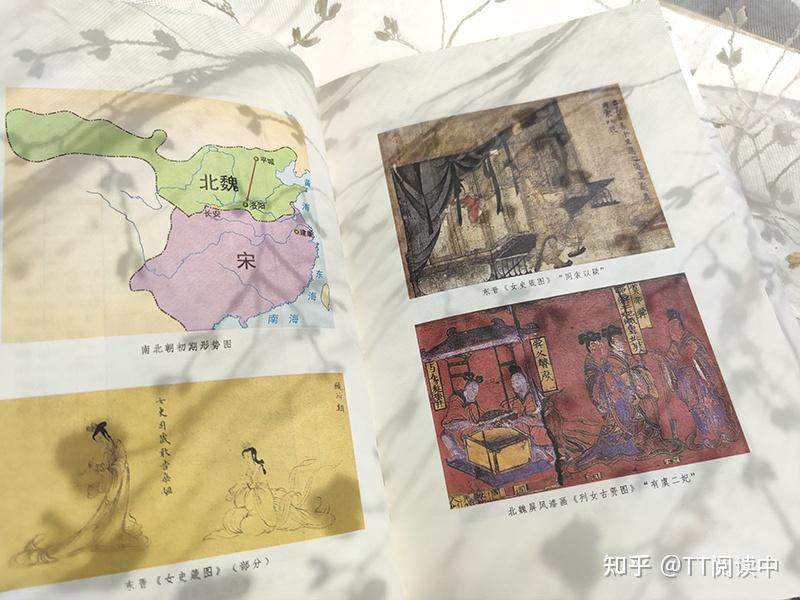

北魏时期的女性,秉承游牧民族的自由豪迈之风,算是女性地位最好的时代之一。女人可以管家,出门社交,在家庭事务上具有很高的决策权。

宋代以后,女性的自由权,进一步遭到压缩。女性不得独立掌管个人的嫁妆,有些时候嫁妆还要按照族规,并入夫家公产之中。

宋代开始还发展出裹小脚这一旧俗,把对女性的禁锢上演到令人窒息这一幕。

所以,在这个案例中,关于当事人的讨论,距离普通人更近。

比如,兰陵长公主是否有机会逃离她不得善终的结局?

肯定有。

如果她不选择复合,不盲目相信刘辉能变成她期待中的丈夫,她似乎就不会以如此的方式留在史书中,供人讨论。

那么她当时为什么复合?

是基于本人的意愿,还是架不住身边的人劝说,扛不住压力?

这些只能靠读者根据个人的惊讶,自行想象了。

这其中,更有意思的人,反而是胡太后。

?胡太后作为北魏历史上一度掌握实权的女主,非常维护周边女性的权益。

但她的女性意识,带有明显的阶级偏见。

兰陵长公主的妹妹,济南长公主也是“善妒”,无疾暴毙。传言为驸马卢道虔所害。

济南长公主的哥哥,当时在位的宣武帝并没有替妹妹主持公道的意思。反而是胡太后一掌权,立即下令将驸马卢道虔削职为民,终生不得做官。

在兰陵长公主一事上,胡太后也是强势介入,力求维护小姑子。为此,她不惜要置张容妃和陈慧猛两人于死地。

可见,女性帮助女性,有些时候也分亲疏远近。

这本《公主之死》的副标题是《你所不知道的中国法律史》,由副标题可知,这本书实际上是一本中国古代的法律分析。

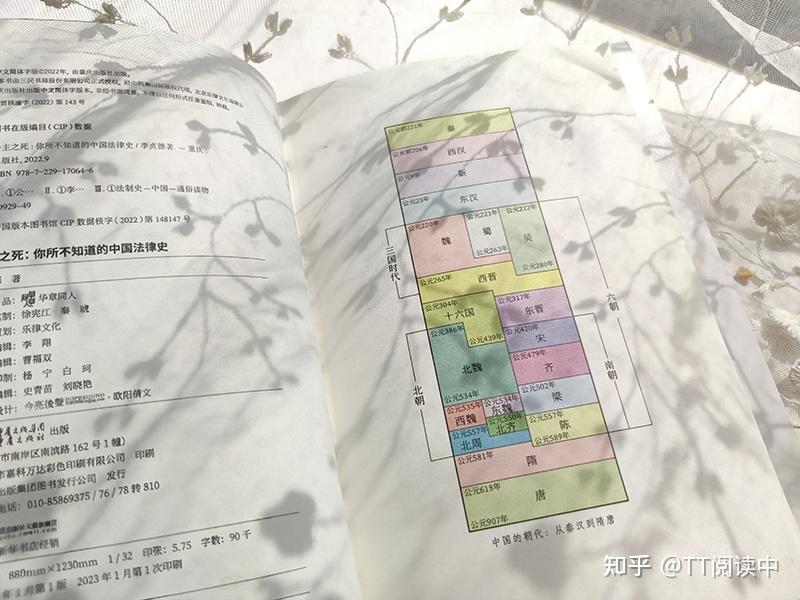

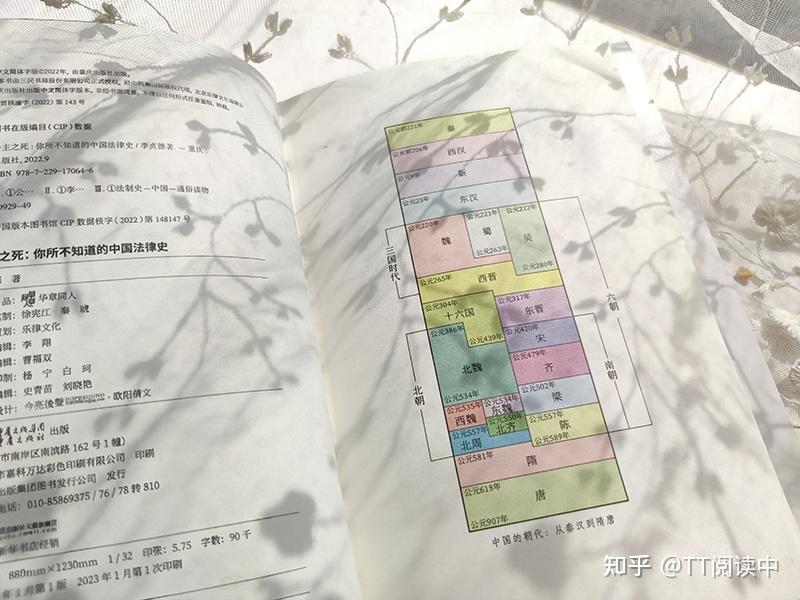

中国拥有五千年的漫长历史,历经24个王朝,每朝每代的律法又各不相同。而律法又是受当时的环境以及人们生产力的演变而变化的。所以后世的人透过律法便可一窥当时的人文风貌。

这本书有趣的一点是,作者李贞德教授则从另一个角度来分析了这些当时的律法。那便是这些历史中的律法始终都是由男性来主导制定的。假设女性也有制定律法的机会,那么历史中的律法还会如我们现在看到的一样吗?

巧合的是,这本书是我在3月8日看到,觉得非常有意义。李贞德教授在这本书的开篇先探讨了婚姻制度的演变以及合理性,之后最主要的内容就是讲述了北魏兰陵长公主和她的驸马刘辉之间的一个案子。

据说这一位兰陵长公主十分善妒,因为看不惯驸马的风流,一直大吵大闹,结果由当时的灵太后下令两人合离。但在一年之后,在公主的请求之下,两人又重新复合了。但是没想到在长公主怀孕的时候,又发现自己的丈夫与其他两名女子有染,于是两人再一次冲突,这次冲突导致了公主的流产,以致伤重不治。

这就是这个案子的过程。长公主被驸马伤害致死,这当然是十恶不赦的大罪。相关人员相继被捕下狱。但是,该如何处罚驸马刘辉,在朝堂之上则展开了一场十分激烈的辩论。

这一场辩论无论是在当时还是在现在,都十分具有意义。因为一方是以父系家族伦理为标准的儒家官吏集团,而另一方则是维护公主的皇室一族。这是当朝的两个实权势力,因为公主之死展开了针锋相对的较量。

痛失女儿的灵太后是主张以当时最严重的谋反大罪来处罚驸马,但是儒家官吏集团则是觉得法律不应该为了亲疏而有所偏袒。驸马确实是犯了罪,却不应该被判以谋逆大罪。驸马所犯的最大的罪实际上是杀妻弑子。在这些汉人官吏的眼中,妻子和儿子本就是一家之主的附属品。在训妻和训子的时候意外杀死他们,只能算是无心之过,判个三五年也就够了,罪不该致死。

这个观点在我们现代人看来完全是匪夷所思,但是在古代却成为了一条不可辩驳的真理。即使被杀死的妻子是一名身份极为贵重的皇室长公主,也不能改变她是刘辉妻子的事实。即使贵为一人之下万人之上的长公主,一旦嫁为人妇之后,第一身份就是驸马之妻,就要遵循儒家的家族伦理。

在李贞德教授的分析中,表面上看起来两方争斗的是驸马该不该处死的问题,而实际上却是当时汉化的官吏集团在要求北魏皇室屈服于向自周朝延续下来的儒家父系家族伦理规范。

当时的北魏皇室因为皇帝年龄太小,而由灵太后摄政。简单的说,女性在当时具有极高的朝堂权利。此番被害的是自己的女儿,必然想要为女儿复仇,更是不想向汉化的官吏们低头。此后灵太后更是斥责了当时汉吏集团的首领,定要驸马血债血偿。

这个案子最后的结局是驸马被逮捕归案了,却在处决之前碰到大赦,并没有死,甚至到后来还重新获得了封爵。

虽然故事的结局不尽如人意,但是在这里我们却能发现,即使在古代也有女性意识的觉醒。像此案中的灵太后她便十分看不起女儿始终隐忍,开始果断判了合离,最后女儿遭遇如此惨剧之后又与父权官僚们据理力争,判处了驸马死刑,甚至处置了汉吏首领。若干年后,又有了武则天的崛起。

这本《公主之死》从表面上看是探讨了中国古代婚姻制度的弊端,但实际上是在借这些历史案件将读者的目光放在了案件之外,即使在父权势力压倒性的封建社会,依然会有类似于灵太后和武则天这样的女性意识,在历史上的熠熠生辉。

《公主之死》这部作品,表层是讲述一个公元六世纪北魏兰陵长公主被驸马殴打致死的故事,底层支撑是“父权制”和“儒家思想与伦理”在中国历史演进中法制化的过程。以及在此过程中衍生的皇权和儒家思想的矛盾点;中国北方与南方,即游牧民族与汉民族的思想冲突;法理与人情的空间容差;皇家私权与国家公权的矛盾;及“公主之死”昭明的古代社会下的两性冲突。

约公元519年前后,北魏的兰陵长公主在孕期发现驸马刘辉与两个平民女子通奸,因妒与驸马发生争执时,被驸马殴打腹部,后流产、不治而亡。这样一个简单的、清晰的事实,却在北魏朝廷引发激烈争论,并在《魏书.刑罚志》——这本记叙北魏整整一百五十年法律史的法典中,独占了六分之一的篇幅。

此案在彼、在今影响不谓不重。为何?

兰陵长公主是历史上大家熟知的那个北魏孝文帝的女儿。公主之死发生时,在位的是她侄子孝明帝,但掌权的事摄政灵太后,以灵太后意志为背景的发声——门下省,主张驸马刘辉及两通奸女子谋杀皇族、视同谋逆,应处死刑,两女子的兄长知奸不报、案后隐瞒,处流配敦煌服兵役。

但北魏朝廷中的汉人及汉化官僚集团提出三点异议,分别是对驸马刘辉的处置;对通奸女子及其兄长的处置;及皇权的越权问题。

第一,灵太后为长公主及公主流产之子所恸,以谋逆大罪视驸马。但汉僚集团认为,公主嫁入刘家,以“父系社会的儒家伦理”看,公主及腹中子不再是皇家成员,他们是刘家人,刘家即使杀妻杀子也和皇家不再相干,更遑论谋逆。这样一来,杀害自家人和杀害皇室成员的严重程度天差地别。但鲜卑族出身的北魏皇室并不认同父系社会的伦理体系,他们即便已不再是母系社会的规范,但公元六世纪时也没有完成儒家伦理系统的认知化、体制化和法制化。

一句话概括,此其一是中国北方与南方,即游牧民族与汉民族的文化和思想冲突。

第二,汉官集团认为,既然公主出降,已是刘家人。那么通奸两女子的行为便不再是谋逆,可视为普通通奸案待之。且两女子的兄长也不应在此案中被连坐。此处“连坐”分两点细述:一则,出嫁女从夫,和母家兄长再无瓜葛,连坐不应应在兄长身上。二则,该书介绍了历史上不同时期的“连坐”原因、具体规则、案例及变迁,表面是“连坐”,实则背后还是国家体系、社会进程和理论支持的变化。

此其二是汉官僚集团在游牧民族政权中为“儒家伦理体系”正名之举,亦是在法理和人情中寻找容差空间之举。

第三,全权处理此案的门下省,虽代表了灵太后意志,但实则超出其职权范围,而应当处理此案的尚书省——即书中汉官僚集团所处位置,却被排除在案件之外,观点亦不被采纳,汉官质疑部门间权责分配问题。

但说到底,此其三是出现矛盾时,皇家私权凌驾于国家公权之上的问题。

这也是书中作者的观点:“在提到传统中国社会维护儒家道德的时候,专制皇权常被视为主要的动力,并积极参与了儒家伦理的法制化过程。然而,晚近的研究却显示,历代政府在采纳和运用古典伦理思想时,其实具有高度的选择性。朝廷的态度是,用来实践伦理思想的法律规范,除了配合一般社会风俗习惯之外,最重要的是不能挑战或威胁到统治者的最高权力。”总结来说,皇权和为其背书的儒家思想体系并非没有矛盾点。

但以上所述、归根结底,都可以着落在“男尊女卑”的两性底层框架上。1500年前,死去的是一个公主,为她声张的是一个摄政太后,这是历史中的偶然性。但若当初被家庭暴力殴打致死的是一个平民女子,或许就是无需讨论、不见史载的“必然性”了。

上一篇:同样是演“第一美人”林仙儿,把这7位女演员放一起,差距太明显

下一篇:看完这几部讲述同性恋的香港电影,哪一部是你印象最深刻的呢

最近更新游戏资讯

- 秋瓷炫老公什么星座(秋瓷炫血型星座)

- 法国电影中的女性符号和觉醒

- 惊人的秘密:颜色政治背后的渗透与分化

- 让BB接受家庭伦理教育洗礼

- 语言礼仪十篇

- 美军欲打造AI战机部队 面临严重伦理问题

- 医学伦理学:医学伦理学的主要观点和基本理论

- 豆瓣9.0分以上|50本好书推荐

- 达尔文的故事赏析八篇

- 港台国学类学术会议信息(四十)

- 东野圭吾本格推理极致之作《回廊亭杀人事件》开票5折抢

- 辩论赛包含哪些技巧?

- 【铸牢中华民族共同体意识

- 徽州醉春丨水墨画里的徽州-婺源篁岭-江岭- 新安江- 西递- 呈坎丨六天五夜

- 心理治疗总论 【医学心理学与精神医学版】

- 苏德超教授的新论文:道德绑架为何难以避免

- 企业社会责任综述十篇

- 政务礼仪的作用(五篇)

- 韩素希出道最大尺度 泄朴海俊指导秘诀 咬牙拍完《夫妇》只有2感想

- 《封神三部曲》:为什么要重述这个神话?

- 输血和喝血真的能帮助女性和老人保持年轻吗?

- 集齐九部《星球大战》,教你如何把家庭伦理拍成太空歌剧

- 这十部顶级英美剧,是当之无愧的业界巅峰,每一部都值得通宵去看

- 邪王宠妻之金牌医妃

- 【博览】《科奖在线》:“破四唯、立新标”典型案例官宣,项目/人才/成果未来可能这