手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何理解弗洛伊德学说中的本我、自我和超我?

最近读了不少关于心理学的书,看到了关于弗洛伊德的学说,包括他对人格的解释。于是想进一步深入了解弗洛伊德学说中的本我、自我和超我分别代表什么,怎样分别理解他们?据说这是人类行为和自卫机制的原因,这是什么意思?又有其他心理学派与弗洛伊德有不同意见?请问怎么理解这些问题?

举个栗子,比如说你在减肥,经过一条美食街,特别想吃东西这就是本我,而你要减肥所以你的内心告诉你不能吃,这就叫超我,最后你决定吃一点点,这就是自我。

本我是一个人兽性的,自然的欲望,超我是一个人精神的,完全理性化的几乎不可能出现的完美的行为,而自我就是本我和超我之间的一个平衡点。

题主一连问了三个问题,我主要回答前面2个

1. 我就先来解释一下,自我、超我、本我的含义(人格的结构)

2. 关于防御机制

3. 其他心理学派与弗洛伊德有不同意见1. 弗洛伊德学说中的本我、自我和超我分别代表什么,怎样分别理解他们?

不论意识、前意识、潜意识还是超我、自我、本我,本质都是对人格(personality)的结构化、功能化的描述。简单地说,超我、自我和本我是构成人格的成分。“人格”是一个麻烦的概念,不同的学派对人格有不同的理解,但现在心理学人格的看法基本上是差不多的,可以粗浅地理解为个体与自己与外界打交道的一套系统。

我们常常会听到意识、前意识和潜意识的概念,它们是弗洛伊德创立的经典精神分析中的名词;我们也常会听到伊底、自我和超我的概念。没错,它们也属于弗洛伊德的理论。这些概念其实都是用来描述人格的,弗洛伊德早期采用第一组概念来划分人格结构,称为人格两部结构模型。后来弗洛伊德发现了人格两部结构模型的局限性,他认为人格模型是动态的,而不是静态的、“解剖性”的,因此他提出将人格分为伊底、自我和超我的人格三部结构模型。

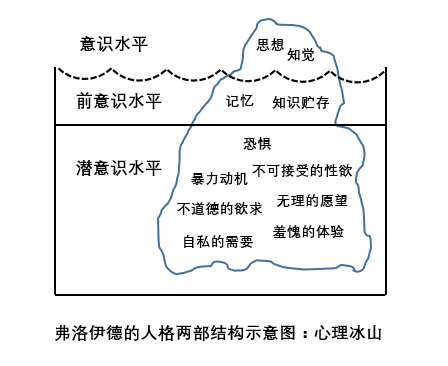

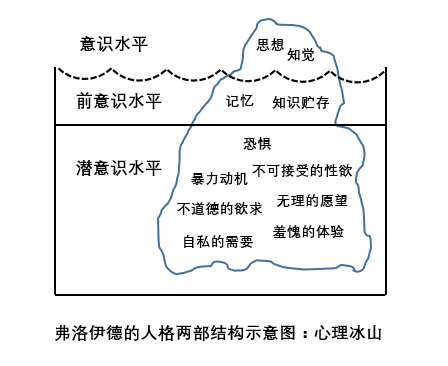

在弗洛伊德的早期两部人格理论中,人格包含前意识(包括意识)和潜意识两大系统。意识(conscious)是包含正意识到的那部分人格,前意识(preconscious)包含容易进入意识到的人格部分,而潜意识(unconscious)是无法进入意识的那部分人格。通常情况下潜意识无法进入意识中,然可以通过“梦”等以掩饰的形式进入意识。可以通过下面这个比喻(我总觉得这个比喻怪怪的)来直观地理解人格系统是如何工作的

弗洛伊德做了一个比喻,将前意识和潜意识两大系统比作两个房间。潜意识系统就像一个大的前厅,而前意识系统就像接着前厅的一个小房间,意识也居住于这一房间内。在意识居住的小房间与潜意识居住的前厅之间的门槛上站着一个稽察官。未经他的许可,是不能进入会客室的。其中,潜意识其稽查作用。

下面是著名的“心理冰山”示意图,冰山里的名词是各部分人格结构包含的内容,这幅图能够帮助较好理解人格两部结构模型

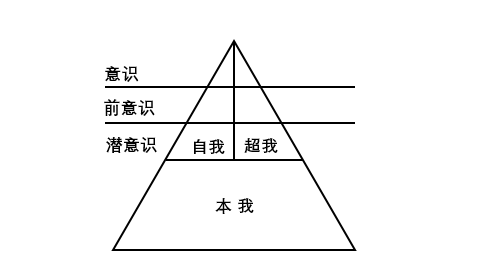

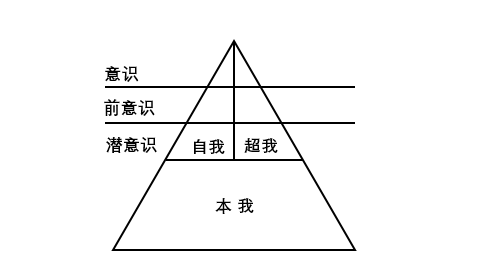

开头已经提到过,弗洛伊德认为人格两部结构模型存在缺陷,针对缺陷,后期他又提出了人格的三部结构模型。在这个模型中,他将动机理论、认知理论和社会心理理论综合。伊底及其性本能和攻击本能可以看成一个动力系统,自我则代表人心中的理智部分,可以看成是一个认知系统,而超我是内化了的儿童的价值观念。

本我(id),又叫伊底,即“伊于胡底”,出自《诗经·小雅·小旻》,是高觉敷先生的翻译(因为我经常会搞混本我和自我,所以我习惯用“伊底”这个翻译)。伊底是与直接需要的满足有关的人格部分,主要由潜意识的性本能(即力比多libido)和攻击本能组成(在这里补充一下,弗洛伊德第一个将物理学的动力理论引入心理学,他认为人的一切精神活动都是心理能的作用。)伊底按照快乐原则行事,其核心就是满足个人当前的欲望。值得注意的是本我是人格形成的基础,从中可以分化出自我和超我。

超我(superego)是代表社会价值的人格部分,合并了社会价值观和价值准则。社会价值观和价值准则是通过父母传递给儿童的,儿童5岁时超我就发展起来了,儿童的超我包括“良心”和“理想自我”两个部分。“良心”通过惩罚,可以让儿童做了坏事后有犯罪感;“理想自我”通过奖励,可以让儿童做了好时候有自豪感。超我的职能是指导自我,限制本我的活动。

自我(ego)是协调本我和超我的需要同时又考虑外部现实的人格部分。随着儿童的逐渐长大,儿童学会如何与周围环境及环境中的人相互作用,他们在生命的头两年逐渐从本我中分离出来,自我努力,满足本我的需要。

人格的三部分:伊底、自我和超我不是鼓励的,存在相互作用的,构成一个整体,但是这个整体往往是冲突的,这种冲突会产生焦虑,个体会产生一套机制来防御焦虑,也就是题主的第2个问题。

以上则是对弗洛伊德关于人格结构的理论的简述,这两种模型并非独立的,意识、前意识、潜意识和伊底、自我、本我的关系如下图所示。

2. 据说这是人类行为和自卫机制的原因,这是什么意思?

2. 据说这是人类行为和自卫机制的原因,这是什么意思?

弗洛伊德提出的人格模型本质上是冲突模型。自我要侍候三个苛刻的主人(外在世界、超我和伊底),尽力调和这三个主人的要求和主张。伊底的欲望无穷无尽,如性欲、饮食的欲望等等,自我需要限制为社会价值规范和超我所不允许的欲望,如阻止人强奸;同时自我又满足一部分为社会规范所允许的要求,如饥饿时想要吃东西。超我和伊底的要求总是有分歧的,少部分是可以轻松解决的,但大部分往往是难以调和的,自我处在三面包围中,这种保卫就是冲突,而冲突过于剧烈,就会发展出焦虑来对待(比如说性欲,强奸肯定是不被允许的,那么就自慰喽,自慰总行了吧,如果还不行,那就麻烦了)。

产生的焦虑也很有讲究,焦虑是是对不可发泄的性冲动的有害反应应,它分为道德焦虑、现实焦虑、神经症性焦虑和常见恐惧症等。弗洛伊德认为由出生而产生的分离感(不安全感)是一切后来出现的焦虑的基础。 一种比较著名而又典型的焦虑就是“去势情节”(对可能失去生殖器的焦虑)。

如果焦虑一直存在,而个体又在精神上主观上夸大负面情绪,很可能导致行为过度反应,最后会产生神经症。所以为了有效地应对焦虑,防止其产生神经症,人类就发展出了一套防御机制来应对焦虑。典型的防御机制包括压抑、反向、置换、固着、退化、投射或者升华等。我来举两个例子吧,一个单身狗无处发泄性欲,有觉得打飞机有罪恶感会危害身体健康(误),于是说服自己打飞机有益身体、放松身心、舒活筋骨,于是他愉快地打起了飞机,这就是反向;另一个例子是关于弗洛伊德说的,他说达芬奇有恋母情节,他通过《蒙娜丽莎》中的“圣母”来升华自己的恋母情节。

这就是防御机制(开车~)3. 又有其他心理学派与弗洛伊德有不同意见?请问怎么理解这些问题?

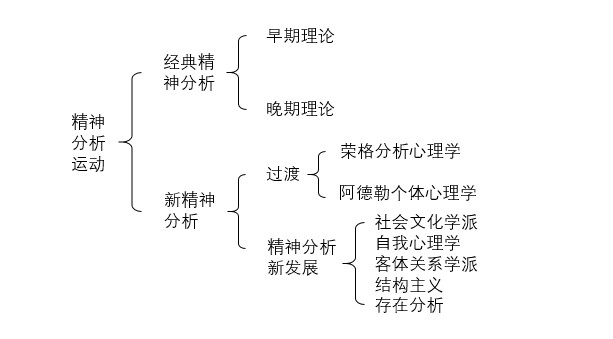

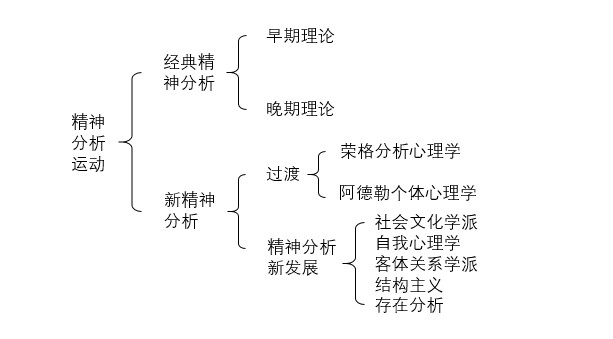

这个问题太大了,心理学流派有好多,并未精神分析内部也有发展。所以我就只上一张图精神分析发展的图啦

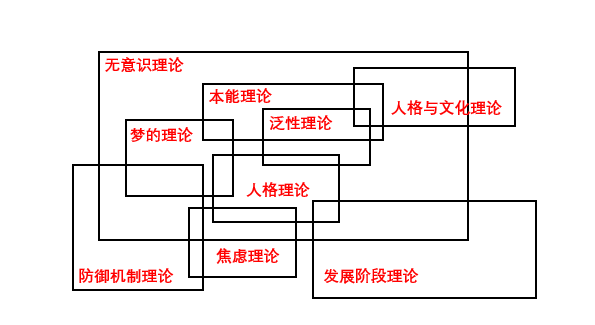

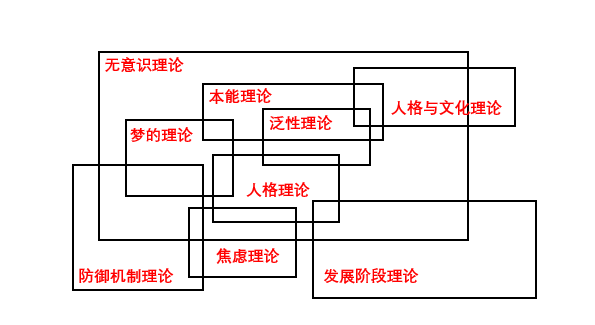

另外还多人可能只知道弗洛伊德的自我、超我、本我,所以放一张图,是弗洛伊德精神分析理论的全貌~

Reference

叶奕乾 《现代人格心理学》 第二版 上海教育出版社

郭本禹 《西方心理学史》 第二版 人民卫生出版社

这个问题可以借电影《卧虎藏龙》来理解。

2000年,导演李安拍了《卧虎藏龙》,是迄今为止唯一一部获得奥斯卡最佳外语片的华语电影。

当年看这部电影的时候,我很喜欢影片对中国古典审美意境的表达,但对理解片中人物感到困难,对白听起来也是云山雾罩。

最近重温这部电影,才理解到,原来,影片在武侠的外壳之下,讲述了一个关于人心和情感的故事。

就像片中李慕白所说:“江湖里卧虎藏龙,人心里何尝不是?”

那么,人心里又如何卧虎藏龙?

实际上,这“卧虎藏龙”,表现了人们心中的欲望和对欲望的压抑,如果从精神分析的角度解读,是人内心中本我和超我之间的冲突和争斗。

早在一百多年前,弗洛伊德提出了意识和潜意识(也称无意识)。在人们的潜意识中,有很多觉察不到的、隐秘的情感、愿望和冲动。他在晚年又进一步提出,人格由本我、自我和超我三个部分构成——

本我,与生俱来,遵循快乐原则。完全隐藏在潜意识内部。

超我,是父母教育和社会规则的内化,遵循道德原则。超我并非完全在意识之内,仍有我们难以觉察的部分隐藏在潜意识中。

显而易见,本我和超我的要求存在强烈的矛盾冲突,这些冲突是由自我来调节的。自我遵循现实原则。一部分能被意识到,但大部分仍存在于潜意识。自我责任重大,不仅需要兼顾内心的本我和超我,还要考虑外部现实的要求,承担着一仆三主的工作。

在《卧虎藏龙》这部影片中,李慕白(周润发饰)这个人物,是超我主导的。

李慕白是一代大侠,无论剑法还是武德,都为人称颂。他和俞秀莲(杨紫琼饰)多年互相爱慕,但仅以知己相待,从未在一起。原因是,多年前俞秀莲的未婚夫孟思昭为了救李慕白而丧生。

对此,俞秀莲对玉娇龙(章子怡饰)做了这样的解释: “我们都是坚持要对得起思昭和那一纸婚约,你说的自由自在,我也渴望,但我从来也没有尝过……我虽然不是出身在官宦人家,但是一个女人一生该服从的道德和礼教并不少于你们。”

遵守道德和礼教,是超我的功能,而追随内心的情感和欲望,是来自本我的要求。李慕白有强大的超我,这么多年都在对本我的欲求严防死守,但他终究守得住吗?

这个问题在影片开始就有了答案:李慕白修炼未成,提早出关,来见俞秀莲。

他说:“这次闭关静坐的时候,我一度进入了一种很深的寂静,我的周围只有光,时间、空间都不存在了……我并没有得道的喜悦,相反的,却被一种寂灭的悲哀环绕。这悲哀超过了我所能承受的极限。我出了定,没法再继续。”

他还让俞秀莲将青冥剑转送给贝勒爷,说“该是离开江湖恩怨的时候了。”

他在修炼中体验到的,很深的寂静,寂灭的悲哀,似乎是,欲望的火焰熄灭了,本我的力量越来越微弱,而本我是生命的原动力,因此在欲望即将消亡之前,他感到了寂灭的悲哀。

经历这样的体验之后,他内心的三股力量经过调整,达成了新的妥协:原先被压抑的欲望得到允许浮出水面——他想和俞秀莲在一起。

至于退隐江湖,表面上,可能是为了避开现实中礼教的束缚和评判,而在更深层,似乎是为了逃避内在超我的道德审判。

电影中,俞秀莲领会到他的心意,于是小心的表示:“你来,我就等你。”——可见她是一直在等待的人。

而李慕白的回应很有趣,他含糊的说:“也许吧。”

可他在行动上更坚定一些——他来到北京找俞秀莲,还说:“我以为我们……已经讲好了嘛。”搞得俞秀莲一头雾水。

他这种纠结拧巴,心口不一,也反映出内心的矛盾挣扎。

后来,玉娇龙偷了青冥剑,李慕白不停追着玉娇龙还剑,还非要收她为徒,甚至不惜打破武当不收女弟子的规矩。竹林打斗那一场,看起来好像是暧昧的、高级的调情。

很多人看了电影有疑惑,李慕白对玉娇龙到底有没有情欲?他为什么被玉娇龙吸引,是因为她年轻漂亮又性感,还是因为她是难得的习武人才?

玉娇龙是什么样的人?放到现在看,就是一位十足的“问题少女”。她向往江湖的自由自在,看上青冥剑,就去偷,还偷两次。和俞秀莲对打,明明讲好打输就交出剑,结果输了非但不交,还用剑刺伤了人家,完全不念人家刚刚还在刀下留她一条性命。她逃婚后闯荡江湖,完全不讲江湖规矩,把无冤无仇的人都伤得不成样子。

玉娇龙身上,体现出明显的本我的特征:强烈的爱,强烈的攻击欲,自由,任性,无视道德和规则,反抗权威,毫不顾忌行为的后果。可以看出,她的超我非常弱,自我功能也不成熟。强烈的本我欲望缺乏超我的压制和自我的管理,让她成为“问题少女”,像一匹脱缰的野马。

这么说,似乎本我的欲望是危险的、自私的,好像并不是好东西,可另一方面,本我是生命的原动力。有欲望,才有活力、有力量。本我欲望的满足,带来的是最原始最直接的快乐。

这正是李慕白被玉娇龙吸引的根本原因。一个本我被深深压抑的人,反而更加向往这种无所顾忌的自由和力量。似乎是,自己无法满足的欲望,要通过她去实现。因此他会不由自主的想和玉娇龙发生联系,对她产生情欲也并不奇怪。就好像现实生活中,有很多乖乖的、循规蹈矩的女孩,反而喜欢痞痞坏坏的、玩世不恭的男生。

这也是为什么,玉娇龙虽做出不少“坏事”,可很多人看了电影,还是会莫名被这个人物触动,甚至有点暗暗的羡慕——没有人能在现实里活得像她这么爽,自由自在,无拘无束,敢爱敢恨,多带劲!

对于李慕白来说,他被玉娇龙身上这种本我的自由和力量吸引,那么他要如何与玉娇龙发生联系呢?这个愿望经过伪装,找到一条出路:收她为徒。既能满足本我的愿望,又能通过超我的道德审查,在现实中也光明正大,符合大侠的名声。而这全部的过程,都是在潜意识中完成的。

如果说,李慕白代表超我,玉娇龙代表本我,那么俞秀莲呢?她是三个人中自我功能最好的,本我自我超我三个部分力量平衡,这样内心冲突比较少。尽管她也受到礼教束缚,但她心里是想通的,还告诉李慕白:“压抑只会让感情越强烈。”

同时她对外部的现实也能处理得很好,让玉娇龙偷宝剑的复杂局面得到妥善解决。可以说,她代表了心理健康的状态,从结局来看,她是三位人物中唯一活下来的那个。

而李慕白,为救玉娇龙而死。直到生命的最后一刻,他才能够冲破超我的防线,向俞秀莲表白:“我已经浪费了这一生,我要用这一口气对你说,我一直深爱着你,我宁愿游荡在你身边,做七天的野鬼跟随着你。就算落进最黑暗的地方,我的爱,也不会让我成为永远的孤魂。”

这段表白,深情,炽烈,也令人深深遗憾。而且,即便在最后,他的超我也在对他进行严酷的惩罚——如果留在俞秀莲身边,就要变成孤魂野鬼。

如果说李慕白死于超我太强,那么玉娇龙在片尾跳入万丈深渊,似乎是本我极度放纵带来的结局。玉娇龙跳崖前,提到了那个跳下深渊就能满足愿望的传说。由此可见,她的死,可能与愿望有关,或者说,与愿望无法满足带来的幻灭有关。她不顾一切的追求自由,却终究发现,自己无论如何也得不到真正的自由和快乐。

可见,健康的、适应性好的心理状态,既不是严厉的超我牢牢压抑天然的欲望,也不是本我无拘无束的放纵,而是三个部分都具备各自的力量,达成平衡。

怎样才能达到平衡呢?俞秀莲在李慕白死后对玉娇龙说的那句话,或许可以给我们一点提示:“不论你对此生的决定为何,一定要真诚的对待自己。”

何谓真诚的对待自己?必经的途径是更明白自己,也就是:对自己有更多的觉察,探索潜意识的记忆、情感与愿望,让冰山一点点浮出水面,将潜意识带入意识,这便是活得更明白了。

如果李慕白能明白,自己想收玉娇龙为徒,其实是因为他向往本我欲望的释放,那他就可以直接去和俞秀莲开开心心过日子,何必和玉娇龙纠缠以致丢掉性命?

从这个角度看,活不明白的,往往被称作命运;而活明白了,就会看到人生中本有更多的选择。

也许这才是我们想要的,最好的自由。

参考资料:钟杰,编剧心理课

----------------------

很高兴你看到这里,作为心理咨询师,我的工作领域包括情绪情感,人际关系,自我成长等等,如有心理咨询意愿,欢迎联系我的微信:joychen20160618

「本我」是本来的我,是充满原始欲望、冲动的;「超我」是受到期许的我,必须符合社会规范的要求;「自我」则是本我和超我互相冲突的场域,是充满矛盾与紧张的,它同时也是我们表现出与他人互动的这一面。

「弗洛伊德学派」将人类所有的行为用潜意识来解释,

等于是把人类复杂的行为,

全部化约为一个简单的因素。

接着,

它又用性欲来解释潜意识。

人的潜意识充满了各种爱欲情绪,

是非常丰富的,

因此这样的化约太过狭隘。

探讨「自我」时,可以参考心理学的说法。心理学所研究的正是人的心理,所以对于人的问题,尤其是「自我」的问题,一向有独到的见解。

心理学的发展是晚近的事情,约十九世纪末期才兴起,至今不过一百多年。在这之前,人们主要是透过宗教信仰来解释心理方面的问题。譬如在中世纪,西方人信仰天主教,天主教相信人有原罪,所以人做坏事是可以被理解的。正因为人有这种劣根性,所以需要信仰,需要为自己做错的事忏悔,由此就产生了「告解」(confession)的仪式。

然而从启蒙运动以来,理性大放光明,人们把「科学」当成唯一的真理,以此作为知识的典型,再去从事各个领域的研究。而在人类心理方面,许多人也开始尝试透过科学研究的模式,去了解人的行为,探讨人与动物的不同之处。

由「身」决定自我:行为主义

心理学上的行为主义(Behaviorism)盛行于美国,其主导美国在「人类」学科方面的研究,长达半个世纪之久,并且对于美国政府和整个社会产生极为巨大的影响。

行为主义心理学基本上是把人当作动物来看,想要透过这种方式掌握人的概念,因为科学讲究的是数量化与物质化,否则无法清楚确定研究的对象。由此可知,心理学在发展的初期阶段,是不谈意识也不谈情绪的。

巴甫洛夫的实验

谈到行为主义心理学,首先要介绍的是苏联的巴甫洛夫(I. P. Pavlov, 1849-1936)。他最著名的是一个关于狗的实验。狗看到食物的时候,会分泌唾液,这是一种自然反应,称为「非制约行为」。如果每次把食物给狗之前先摇铃,久而久之,狗一听到摇铃声就会分泌唾液,如此一来摇铃声就变成了一种制约。

巴甫洛夫的实验,最终目的是要了解何谓「学习」,因此他首先要分辨:一只狗要如何才能学会一些事情。他的发现是:给狗一个信号(铃声),然后给它一些食物,狗就会开始产生反应(分泌唾液),最后信号会形成制约,变成食物的代表,到最后只要有信号,就会产生反应。由此可知,动物亦会透过信号来联想。

这种学习方式也可以用在人的身上,让小孩去喜欢或讨厌某种东西。譬如:我们给小孩一只黑色的玩具熊,在「给」的同时发出一声巨响,让他吓一跳,从此以后,这个小孩可能看到黑色的熊就会害怕。换句话说,同时出现的两样东西,在小孩心中会产生一种因果关系的联想。这是第一步的实验,其所运用的是「刺激—反应」的原理。

我们可以把这个实验加以延伸,譬如说,铃声之前再加上闪光,到最后就会变成一有闪光就分泌唾液。依此类推,最后会变成一系列的制约。然而,如果把这个实验应用在人的身上,变成是用人的身体来决定自我。如此一来,人不过是一个躯体,和动物一样,可以用同样的模式,加以了解、干涉,甚至是操纵。

虽然行为主义心理学看似具有科学依据,然而它认定人与动物一样,因此以动物作为实验对象,想要借由动物的反应推演出人类的学习行为,事实上,这是一种相当粗糙的生物学观点。

斯金纳的盒子

斯金纳(B. F. Skinner,1904-1990)最广为人知的发明,是所谓的「斯金纳的盒子」(Skinner』s Box)。这个盒子里面有三样东西:一个杠杆、一个食盘、一支可发出声音的汽笛。如果将一只饥饿的老鼠放进盒子里,它会在里面到处冲撞,当它不小心撞到杠杆,马上就有一份食物掉落到盘子里,并且伴随着「哔」一声的悦耳短音。经过一两次之后,老鼠只要肚子饿就会去碰杠杆,因为它知道这样会有食物出现。这种实验理论称为「反应与酬赏」,亦即,只要反应正确,就会得到酬赏。

这个实验所证明的是,除了「刺激—反应」以外,动物还具有更进一步的学习能力。至于汽笛声的作用,则在于庆贺得到食物,汽笛声是一种开心喜悦的象征。换言之,食物是主要的酬赏,而汽笛声则是次要的酬赏,是附带的。有时候老鼠即使不饿,也会去触碰杠杆,听听汽笛的声音,视之为另一种酬赏。

这个理论对于人类的学习也有一定的影响力。每个人在读书阶段,都少不了用一些方式来增强学习动机,譬如在大学之中,有些老师会以出席率作为加分的参考,如此一来学生的上课意愿就会提高。这是因为人也是一种生物,具有直接的联想能力,往往会为了追求合理的酬赏,而尽力去达成某些要求。由此可知,我们可以借由各种情境的设计,让学习产生良好的效果。

斯金纳这个实验最大的问题,仍然在于:把人视为与动物相同。如同前面所述,这种想法太过粗糙,忽略了人的特色。

行为主义的基本原则

(一)动物心理学(Animal Psychology):研究我们身边的动物,如何经过训练之后,可以落实学习的成效。这种研究的主要目的在于预测行为,并且加以控制。

在动物心理学的研究中,有一些原则:刺激与反应、制约与反射、尝试与错误。学习过程中也常会使用到「尝试与错误」的方式:先试试一种方式,如果错了,再继续尝试另一种方式。譬如在电影《侏罗纪公园》里面,迅猛龙被关在一个类似堡垒的地方,它们会一直撞击四周的墙壁,企图脱逃出去,并且绝对不会重复撞击同样的地方。这就是一个尝试与错误的学习过程。

一种动物的聪明程度,就是看尝试错误的时间长短;人类也是一样,尝试错误的时间越短,代表这个人越聪明。因此我们要训练自己,培养联想的能力,减少犯错的时间和次数,这样一来学习效果自然就会增加。

(二)归纳主义(Inductionism)或观察主义(Observationism):效法科学,而不谈意识和内省。

归纳是指,从许多个别的案子,找出共通点,再归结出一个大原则。譬如,根据「我所看过的北极熊都是白的」,可以归纳出,「凡是北极熊都是白的」。然而归纳法的困难在于,就算看到一百只北极熊都是白的,也不能保证第一百零一只北极熊一定会是白的。

观察主义是指:一切只以「可以观察到的行为」为主。行为主义之所以称作行为主义,就是因为它完全只观察人在行为上的表现,而不谈意识,无视于人的内心活动状态。因此,如果一个人的行为出现偏差,行为主义者会单纯就其行为表现,找出问题所在,而不会去探讨这个人的内心是否有问题。

找出问题之后,则要作进一步的矫正,而行为主义者进行矫正的方式,就是利用「刺激—反应」、「反应—酬赏」的原则,来达到他们所预期的目标。用这种方式来矫正小孩子或者犯罪者的行为偏差,效果是很难预测的,因为这种方式效法科学,讲求归纳与观察,而忽略了内省的层面。

(三)联结主义(Associationism):亦可称为联想主义。上述提过巴甫洛夫的实验:给食物之前先摇铃,久而久之,狗听到铃声就知道有食物可吃。这就是一种联想,把「铃声」和「食物」联结在一起。

由此可知,联结主义者认为,我们可以设计制约的情况,用于学习,并且预测及控制未来。这一派思想,深受美国人喜爱,因为它注重科学、讲究观察,能够使整个社会按照理想状况加以设计与规划。我们可以看到,美国在城镇的开发、教育的环境安排、移民数量的限制等诸多方面,都是经过仔细地观察研究,而有明确的条件制约。其目的就在于,希望使一切的运作产生最大的成效。

然而,有时候明确的制约不见得会产生最大的成效,更何况标准是人定的,如果一定要以相同与固定的标准去要求每一样事情,恐怕最后的结果不会如想象中完美。

行为主义的基本主张

行为主义心理学的两位代表人物为华生(J. B. Watson,1878-1958)和斯金纳。基本主张大约可以归纳为以下四点:

(一)人是动物之一,与其他动物并无本质的区别。此概念是根据达尔文(Charles Darwin, 1809-1882)的演化论而来的,他认为:人是从其他动物演化而来,而非上帝特地创造出来的。因为人与其他动物,在身体上的差别相当有限,只是行为的类型不同,复杂的程度有别,并且人类具有语言能力。

(二)环境决定人的行为。许多从事教育工作的人,都同意人的行为是由环境所决定的。然而,如果人的行为是由环境所决定,那么人还需要负什么责任呢?

许多律师为罪犯辩护时,都会提出环境因素作为犯罪行为的托辞,譬如,强调这个罪犯从小在贫民区长大,触目所及皆是贩毒、抢劫、偷窃等,因此才造成暴力的行为。然而我们应该进一步询问:「为什么其他生长在相同环境中的人,并没有做出一样的犯罪行为呢?」由此可见,人的行为并不是完全由环境所决定的。

环境确实也会对人造成影响,特别是人生最初的五六年经历(由父母创造的环境所主导),将会影响一生。因为人从出生到六岁之前,是非常脆弱的,这时候的小孩还没有自行选择的能力,必须完全依赖父母。在这种情况下,父母所营造出来的环境,会决定小孩的某些基本行为模式,以及与别人的互动关系。

总之,人的行为是很复杂的,不能将环境当作影响行为的唯一因素。

(三)人格只是习惯系统的最后成品。使用 App 查看完整内容

目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看??App 内查看

佛洛伊德有一句话,就很好地阐释了“本我与自我”:本我是马,自我是马车夫,马是驱动力,马车夫给马指引方向,自我要驾驭本我,但马可能不听话,二者就会僵持不下,直到一方屈服。

而我以为,只有当马车夫驯服了马,指哪打哪,人马合一,才有可能臻至超我的境界。

其实本我、自我、超我,这三者之间都是有各自分工的,健全的人格必须维持这三者之间的平衡,倾向于任何极端都很可能会造成心理失调。

冯唐有一个类似的观点是,他认为一个相对完整的人的定义就是,释放兽性,体味人性,挖掘神性。

兽性是本我,人性是自我,神性是超我。

这么一对比,可能就好理解得多了。

那什么是兽性?兽性不仅仅是我们人原始的本能,也包括我们的五官六感,眼鼻舌身意对世界的感知能力,身体对情绪的疏导能力,不通过讲道理、做分析就能发起行动、获得自由的能力(直觉)。

什么又是人性?人性都是自私的,各种贪、嗔、痴、慢、疑(佛门五毒心)都是人性。但活在一个复杂的社会关系网络中,自私的人性又是必然的。

而神性,也没有那么复杂,所谓的神性并非是全知全能全善,而是创造。当你创造出一点跟过去不一样的东西,活出更多的人样儿,成为一个比降临人世之初更好的人,你也就超越了自我,所以神性是超我。

以上,供参考。

上一篇:今日更新共 351 部 影片

下一篇:2022住院医师规培考试宝典口腔病理科广西住院医规培师模拟在线题库(Z8)

最近更新小说资讯

- 特别推荐 收藏共读|朱永新:新教育实验二十年:回顾、总结与展望(上)

- 网红+直播营销模式存在的问题及建议

- 火星探测、卫星搜寻、星球大战,你有怎样的“天问”?

- 希腊男性雕塑 希腊人的美学,那里越小越好

- 枸杞吃多了会怎么样 成年人一天可以吃多少

- “妈妈和哥哥被枪杀后,我变成地球最后一个幸存者”:热搜这一幕看哭了……

- 节约粮食倡议书400字作文

- 祖孙三代迎娶同一个妻子,本以为是笑话,没想到却是真实故事

- 进击的中东,唯有一声叹息

- 唐山性感老板娘不雅视频曝光,少妇贪心,少男痴情!注定两败俱伤

- 【盘点】5G时代下,相关专业有哪些?

- 毁三观的旧案, 双胞胎兄弟交换身份与女友发生关系, 终酿伦理纠纷

- 腾格尔在当今乐坛的地位如何(腾格尔为什么能)

- 小贝日本游,11岁小七身材发育成熟,穿紧身衣有曲线,瘦了一大圈

- 甩三大男神前任,恋上有家室老男人拿下影后,她人生比电影还精彩

- 女英雄为国为民,先后嫁给3人,却落个精神崩溃服毒自尽

- 墨西哥超大尺度神剧,四对超高颜值情侣一言不合竟开启“换妻游戏”?

- 妈妈对小学孩子的成长寄语

- 面向未来的工程伦理教育

- 用大宝贝帮妈妈通下水道好吗

- 第36章:家庭伦理

- 华东师范大学心理学考研看这一篇就够了

- 李玉《红颜》 电影带来的世界44

- 微改造 精提升⑩ | “渔民画云码头”,探索传统非遗产业化发展新路径

- 清朝皇帝列表及简介 清朝历代皇帝列表