手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何评价 79 年动画电影《哪吒闹海》?

尽管已经过去整整四十年,《哪吒闹海》依然被很多人奉为经典中的经典。尤其是影片中哪吒自刎的深沉悲壮,后来的中国动画电影再也不曾达到这样的戏剧高度。

四十年里,那个自由叛逆、充满悲剧色彩的小哪吒,成为了一代又一代青少年的守护神。没有一个孩子不曾为他大闹东海而快意,为他剜肉剔骨、断绝亲情而震撼落泪,也为他骑鹿远去而感到落寞孤独。

他还成为了摇滚精神的象征。在《哪吒闹海》上映20年后,5个“北漂”年轻人将电影里第432号镜头的一帧画面作为乐队LOGO——他们将自刎的哪吒印在衣服上,印在旗帜上,南征北战,高喊着:

“即便是苦痛,也无法阻止我们仰起的头颅。”

1978年夏,《哪吒闹海》摄制组在上海市万航渡路618号成立。

这部片子是上海美术电影制片厂为建国三十周年筹备的献礼片,时间紧,任务重。为了保证按时完成高质量的创作,美影厂不惜举全厂之力投入到剧组当中:

“参加这部影片创作的有三位导演,一位总美术设计师和四位美术设计师,15位原画设计师,27位动画人员,三位绘景师,三位摄影师,一位作曲家,两位剪辑师,一位录音师,一位拟音师,众多的技术人员和辅助人员以及一位制片主任,一位剧务。”

三位导演分别为:王树忱、严定宪和阿达(徐景达)。

导演组,从左往右依次为:严定宪、王树忱、徐景达(阿达)

导演组,从左往右依次为:严定宪、王树忱、徐景达(阿达)

严定宪是原画师出身。动画片《大闹天宫》里的孙悟空,就是由他从静态的漫画造型,一帧一帧落实到动画里去的。

王树忱和阿达是美影厂的“三剑客”之二。其中王树忱不仅是《哪吒闹海》的导演,还是编剧。

早在1958年,《中苏文化合作协定》刚开始执行,王树忱就带着《哪吒闹海》的剧本跑去苏联谈合作。

苏方对故事很感兴趣,当即决定派《冰雪女王》的导演列夫·阿塔曼诺夫和王树忱联合执导《哪吒闹海》。双方计划在中国取景,在莫斯科美术片厂进行绘制,要搞一部中国风+苏联技术的鸿篇巨制。

1958年3月,受美影厂派遣,王树忱(后排左一)在苏联莫斯科美术电影制片厂

1958年3月,受美影厂派遣,王树忱(后排左一)在苏联莫斯科美术电影制片厂

为此,阿塔曼诺夫特地来中国考察,看山看水看名画,还上了当年的《大众电影》杂志。

他表示要把京剧艺术融入到动画人物的表演中——3年后,这一艺术构想在《大闹天宫》里倒是实现了。

眼看着合作要成了,双方在钱的问题上却没谈拢:“我们要他们派导演,派好的原画师来,多出钱;他们呢,相反,少出钱,要我们出力气。”

然后在剧本上也开始扯皮,曾经信仰东正教的苏联人不能理解中国人的神话传说,“认为中国人讲迷信啊,死了又活了,活了又死了”。

身为辽宁汉子、又有着近十年美术片从业经验的王树忱咽不下这口气,“还要听他的,一副老大哥腔调,把我们看作小老弟”。

最后干脆一个电话请示到美影厂厂长特伟那里,谈不拢,不谈了。

于是王树忱带着“哪吒”打道回国,默默等待机会。

1977年,中共十一大上宣告“文化大革命”已经结束。文艺工作者们的春天到了。沉寂数年的美影厂重新恢复了美术片的创作,《哪吒闹海》正好赶上了这一时机。

自觉虚度了十年光阴的动画人们铆足了劲,想把《哪吒闹海》做成中国第一部宽银幕动画片。

在哪吒的故事背景中,“人、神、鬼、兽同台表演;关、海、洞、天景色齐全”,适合用宽银幕来呈现。

最终,他们首次尝试用2.35:1的宽幅来制作动画电影。三位导演满怀雄心壮志,他们一致决定:

《哪吒闹海》的艺术特色,必须是奇、绝、壮、美。

所谓奇,就是故事离奇。为此,王树忱在剧本上对原著进行了大胆的改动。

《哪吒闹海》电影开篇,四海龙王兴风作浪,搅得陈塘关不得安宁,这为日后哪吒闹海埋下了合理性。

但其实在原著中,哪吒的闹海有点蛮不讲理。

在《封神演义》第十二回“陈塘关哪吒出世”里,哪吒因天气炎热,到海边用混天绫蘸水洗澡,不想这宝贝法力无边撼动了龙宫。

龙王差夜叉李艮来问,哪吒仗着自己是“灵珠子应运下世”,口气十分嚣张:“你这畜生是什么东西,也配说话?”

等到火拼起来,哪吒一动怒就打死了夜叉,抽了敖丙龙筋,却道“便打死他二命也是小事”。

这要放在现代,妥妥的就是一恶少官二代啊。

在《封神演义》成书的明代,哪吒应天命扶周灭商就已经是正义之身。哪怕是杀了人,也是为了“磨炼本性”、“完成劫数”,一切都可用天数来解释。反正古人吃这一套。

但若想让现代的观众接受这样一个浑身戾气、恃强凌弱的哪吒,显然是不可能的。

于是王树忱化用民间传说中,龙王贪得无厌、索要童男童女的桥段,反过来将哪吒塑造成天真无邪又正义凛然的少年英雄。

便是后来哪吒自刎,也是忍不了妖龙再作恶,忍不了百姓再受难,忍不了亲生爹爹要杀自己,是他自己的主动牺牲。

这一幕戏是全片的最高潮。

李靖因“天命难违”,挥剑欲砍哪吒,却因哪吒一声“爹爹”而心有不忍,手中宝剑应声落地。

“老妖龙,你听着,我一人做事一人当,不许你们祸害别人!”

“爹爹,你的骨肉我还给你,我不连累你!”

几乎与此同时,中西乐器合奏的配乐响起,十二个全景、四个中景、六个近景的轮番切换将戏剧张力推向极致,越来越快,就在观众情绪抵达高潮的那一刻,哪吒反手挥剑自刎,音乐、画面戛然而止。

片刻停顿,我们只能看到哪吒的背影静止,剑在手中滑动了一下。哪吒睁眼,泪水滑落,染血的长剑坠向地面。不知多少人在这一刻流下眼泪。

背向观众自刎,这经典的影史一幕是原画师常光希设计的。

但在当时,他的创作如履薄冰。考虑到动画片的受众主要是孩子,导演要求不能太暴力、太血腥。

“反正这一剑总是要下去的,问题是怎么下。”

考虑来考虑去,决定让哪吒背过身去下剑,但又担心画面张力不太够。

原画组组长林文肖——也是后来动画片《舒克和贝塔》的导演跟他建议,让哪吒的头发竖起来后慢慢飘落,象征生命在哪吒的身体里消失。

最终呈现出来的效果,在剪辑的加成下,戏剧张力、表现力、感染力都很到位。

对于我们来说,这可能是童年最为撕心裂肺、肝肠寸断的观影体验。

新华网曾这样评价:多少年后,哪吒长袖飘飘,白衣若雪,在暗如黑夜的暴风雨中,横剑自刎的一幕仍历历在目,这种深沉的悲壮意境,此后的中国动画片再也没有,也无法再现了。

《哪吒闹海》前后只用了一年零三个月就完成了从绘制、拍摄到剪辑的所有工作,一共画了五万八千多张原画,摄制了宽银幕和4:3普通银幕两种规格,可想而知整个团队有多拼。

所有人都自觉加班。在全片进行到精剪阶段,剪辑师肖淮海连着一个星期没有回家。那可是计划经济时代,大家拿的都是固定薪酬,能做到如此,当真是“用爱发电”。

但不疯魔不成活。这种对每一个细节都极致把握的态度,才让《哪吒闹海》成为了影史上大放异彩的经典。

拿一个细节举例。敖丙被哪吒抽了龙筋,龙王敖广气咻咻地去找李靖说道。这里有一场戏是李靖抚琴。

为了让李靖的神情、姿态甚至弹琴的指法都和音乐完美结合,曲子谱好后,主创团队请来专业琴师现场演奏。

琴师在中间抚琴,六位原画师呈扇形围成一圈,多角度速写记录下每个音节的指法。同时摄影师也将琴师演奏时的神态捕捉下来。

这本来只是一处和情节推进没什么关系的细节,他们却以十足的匠心来雕琢。

这做的哪里是动画,分明就是艺术品啊。

类似的惊喜比比皆是。

比如电影开场,随着“上海美术电影制片厂”几个大字浮现,一段青铜编钟音色的配乐响起,马上就把人拉入到中国古典神话的缥缈意境里。

说来也巧,摄制组成立那年,正好战国曾侯乙编钟在湖北出土。负责为影片作曲的金复载听闻消息灵光乍现,想用编钟演奏《哪吒闹海》的配乐。

于是他安排录音师侯申康跑去湖北录音,到了才知道想在录音棚里给编钟录音根本不可能,没有任何棚子能放得下一套编钟。

曾侯乙编钟,图源网络

曾侯乙编钟,图源网络

但他们想了个招儿,只采集编钟的单音音效,成曲由剪辑师按照曲谱来合成。

这真是一个叫人头秃的活儿。放到现在,用电脑软件几个快捷键就搞定了,但在当时,剪辑师只能对着磁带中的音效素材逐格处理。

“作曲的谱子都放在桌面上,这一拍下去要多少叉,到时候就在机器上面量尺寸”——完全就是体力+细心的活儿。

最后用编钟音效混录而成的乐曲不仅出现在《哪吒闹海》的片头,不同的编配版本也在片中穿插使用。青铜编钟古朴而雄浑的音色,烘托出东方神话世界奇绝壮美的意韵。

还有哪吒复活时,光怪陆离的视觉特效,在那个没有电脑特效的年达,全靠摄影师手动来实现。

在《哪吒闹海》的摄制中,两次甚至多次曝光运用最为广泛,哪吒从莲花中再生时,曝光后再动态叠变,达到十六次之多。

为了实现奇、绝、壮、美的艺术追求,整个摄制组都“疯魔”了。

为了让陈塘关的背景民居壮美,他们跑到山东蓬莱取景;为了让动画化的海水壮美,他们翻遍古籍画卷,最终在南宋画家马远的笔下找到了答案。

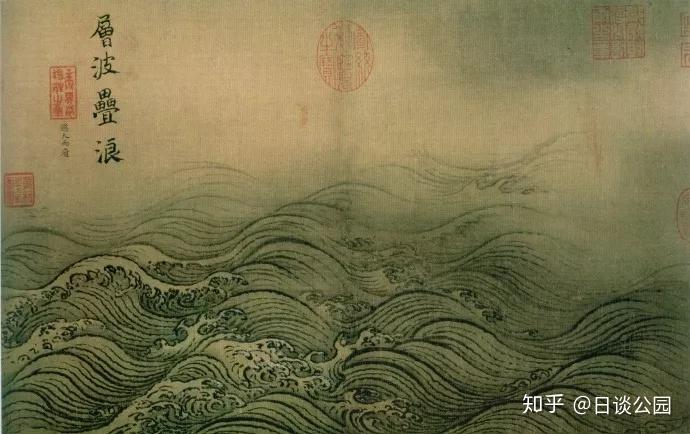

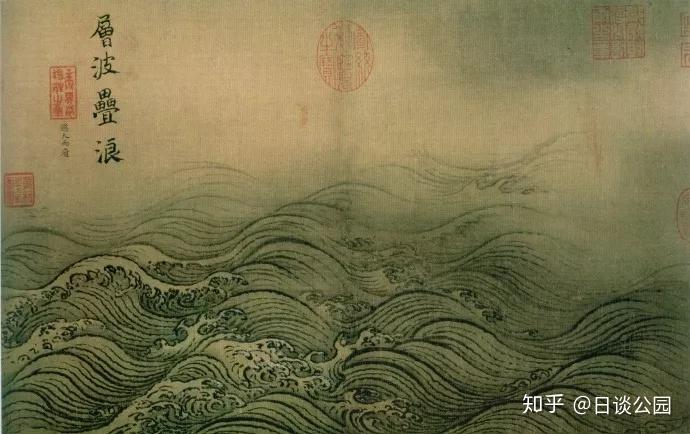

南宋,马远,《水图卷 局部三 层波叠浪》

南宋,马远,《水图卷 局部三 层波叠浪》

正是这种精益求精,成就了我们童年记忆里的美轮美奂。

1979年8月,《哪吒闹海》全片摄制完成,并于当年秋天如期向国庆30周年献礼。

第二年,它便开启了走出国门的征程。

在法国,它成为第一部在戛纳参展的华语动画电影。尽管因为第一次参加戛纳,经验不足,错过了交片时间导致无缘评奖。

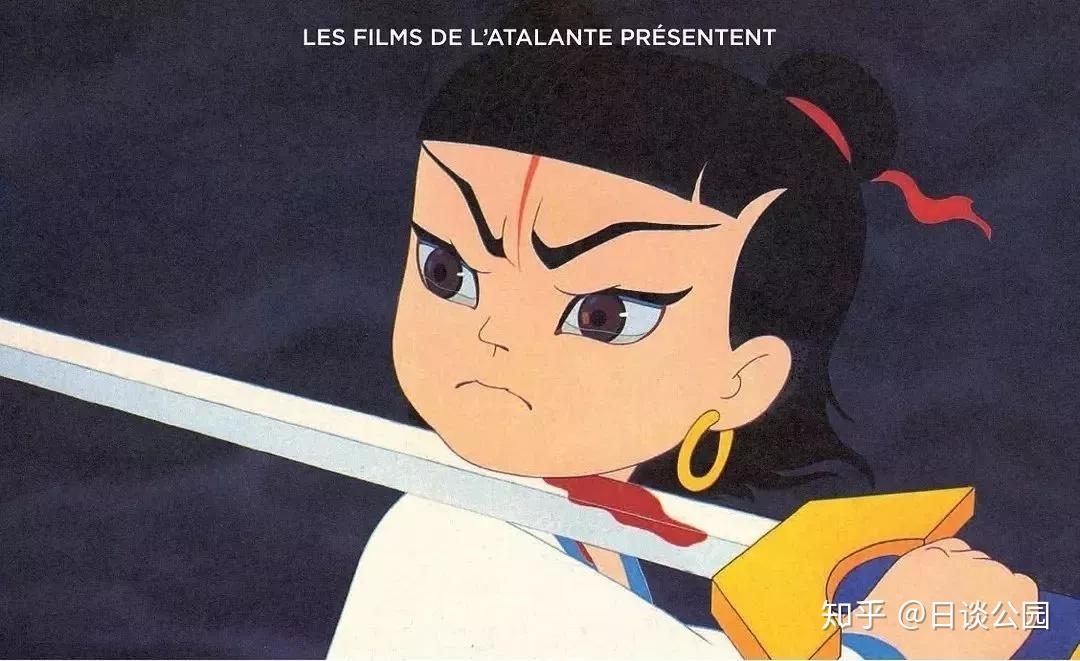

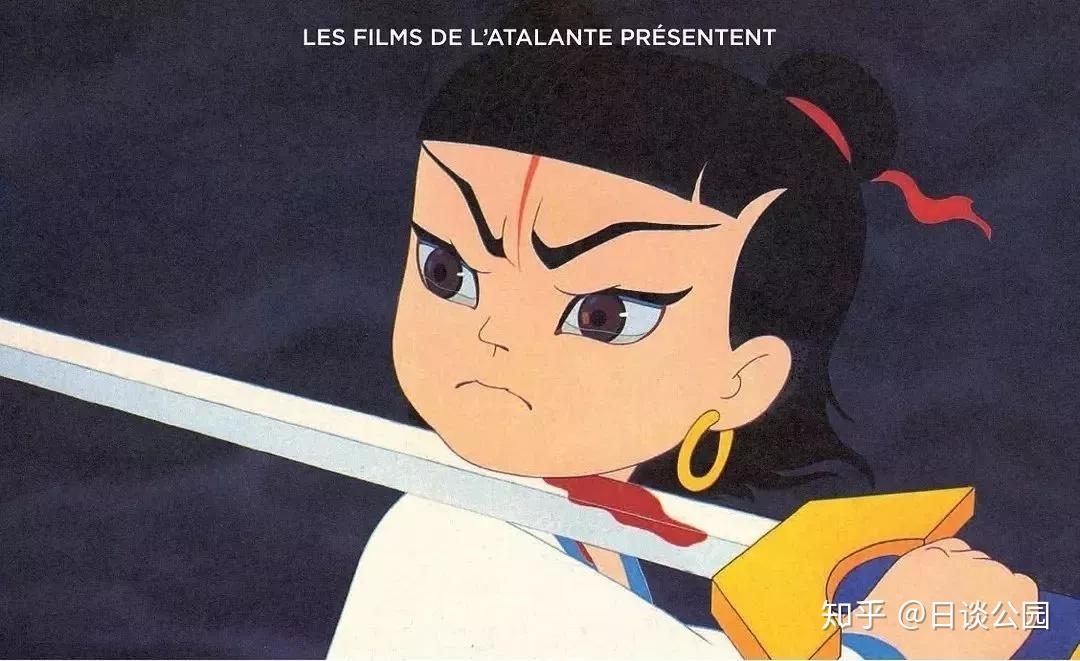

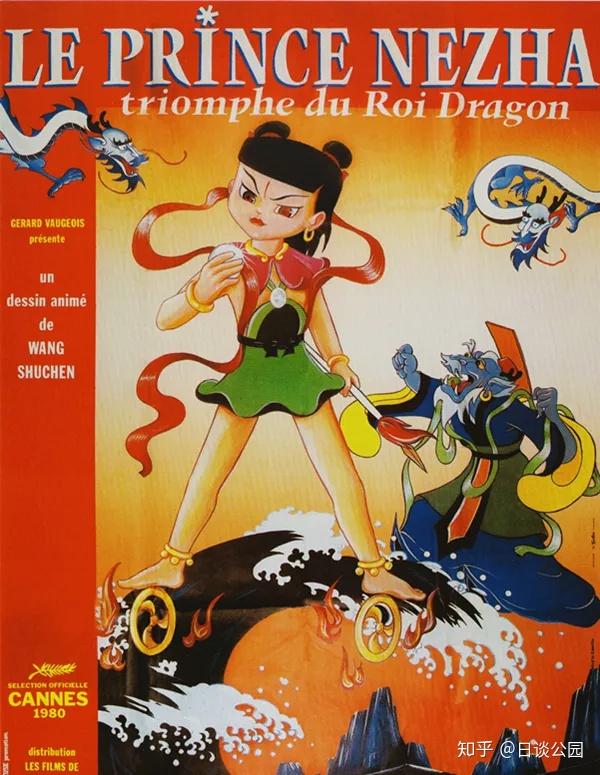

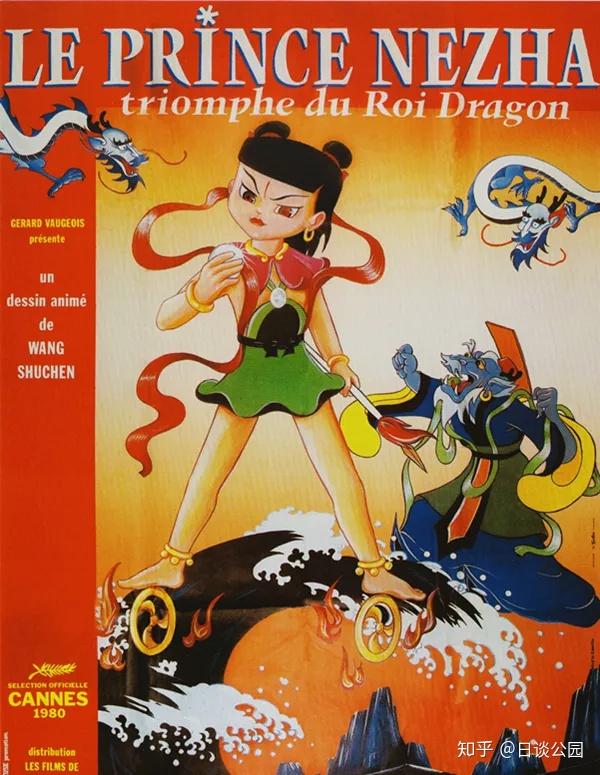

《哪吒闹海》戛纳参展海报

《哪吒闹海》戛纳参展海报

但第33届戛纳电影节组委会还是为《哪吒闹海》安排了放映会,并设置了特别放映奖。

在美国,美影厂厂长特伟带着包括《哪吒闹海》在内的中国美术动画代表作品,赴美讲学。

影片在纽约、洛杉矶等11个城市的8所大学和电影组织里放映了24场。当银幕上的小哪吒在雨中自刎,宝剑滑落的一刹那,美国观众激动得掉下眼泪。

在日本,受漫画家手冢治虫的邀请,特伟带团赴日访问,他们也带去了《哪吒闹海》等美影厂经典作品。

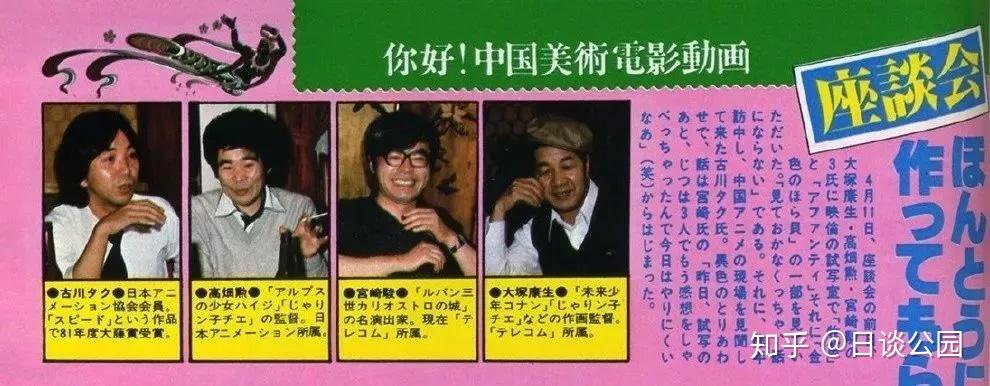

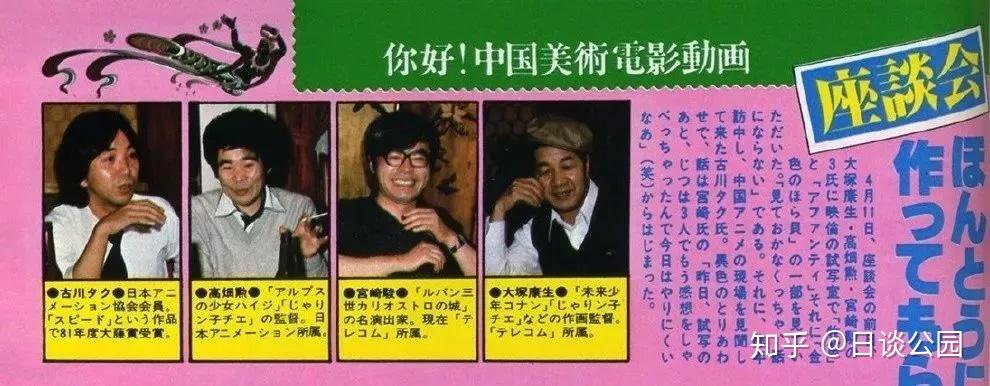

日本著名动漫杂志《ANIMAGE》对“中国美术电影动画”展映进行了专题报道,并邀请高畑勋、宫崎骏、大冢康生等日本动画界名家参与座谈。

1981年6月,《ANIMAGE》对“中国美术电影动画”展映及座谈活动进行的专题报道

1981年6月,《ANIMAGE》对“中国美术电影动画”展映及座谈活动进行的专题报道

那时的日本动画人,都难以掩饰他们对中国同行的艳羡和崇拜。

铁臂阿童木之父手冢治虫,就是受《大闹天宫》导演万籁鸣的作品熏陶,才走上了漫画之路。

迷弟手冢治虫在作品中致敬偶像

迷弟手冢治虫在作品中致敬偶像

日本动画巨头吉卜力工作室,更是赤裸裸地赞美道:

“社会主义的他们,实现了艺术至上的动画。”

殊不知,这大概是处在计划经济体制内的美影厂最后的辉煌。

以前,靠着国家包产报销,美影厂可以不计盈亏地投入动画制作。动画人拿死工资,才有“慢工出细活”的底气。

但1984年以后,美影厂开始改革工资制度,实行按件计酬,并开始对外承接加工业务。

市场化以后,创作上少了自由度,汹涌而来的加工片大潮冲垮了中国动画原本独立的原创表现体系。

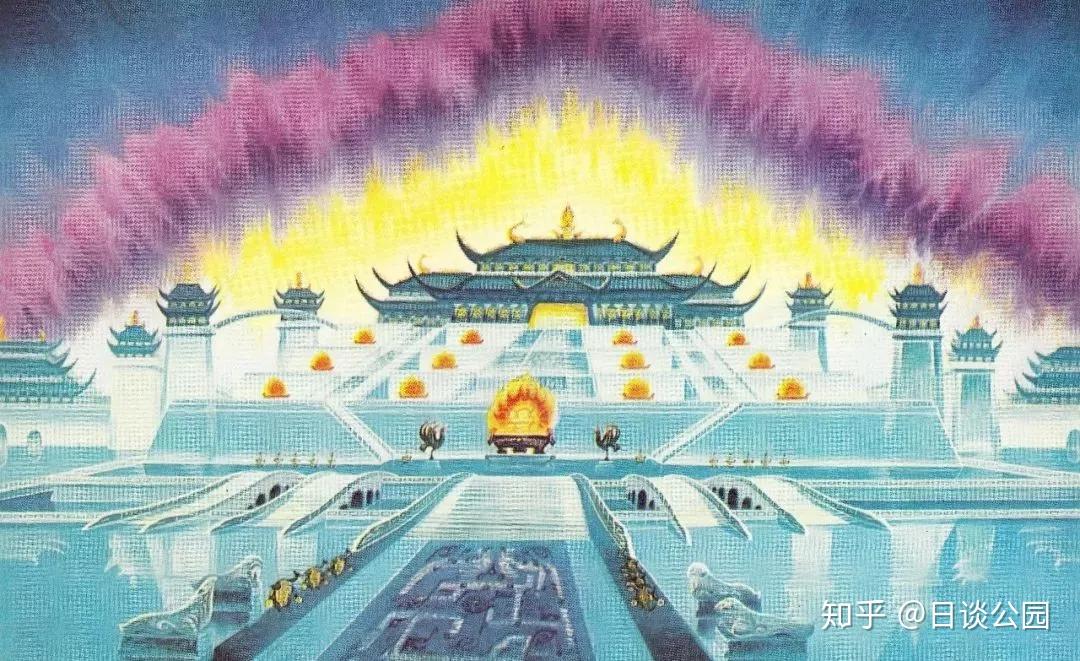

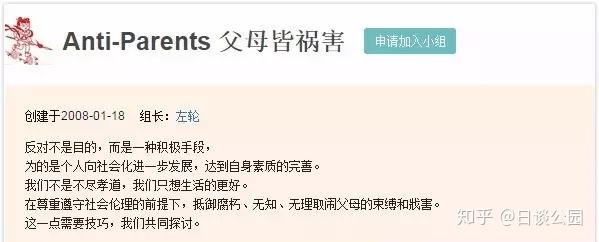

举个例子,美影厂的美术设计秦一真,《哪吒闹海》里美轮美奂的海底龙宫就出自他手。

《哪吒闹海》中海底龙宫的美术设计由秦一真主持

《哪吒闹海》中海底龙宫的美术设计由秦一真主持

后来他被深圳一家加工片企业挖去。在为一部西班牙电视动画片绘制场景时,他发挥了自己的水彩画特长。

没成想被客户骂了,因为他的画法太个性,太中国风,而客户要的是“流水线式的主流日漫风格”。

最后这笔单子被几个年轻人接手,按照日本人传授的技巧重新画了样稿,客户才通过。

这以后,秦一真很少再亲自动笔。

而我们也看不到像《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》这样古典灵动的中国美术动画了。

2008年1月,在豆瓣上出现了一个名为“父母皆祸害”的小组。小组图标,赫然是手拿火尖枪、脚踩风火轮的哪吒。

最初加入小组的只有寥寥数百人,都是80后;到后来,逐渐壮大到超过12万名成员。他们的宗旨是:“在尊重社会伦理的前提下,抵御腐朽、无知、无理取闹父母的束缚和戕害”。

最初小组成员很难被社会大众理解。毕竟中国人讲了几千年的礼孝人伦,公然反抗父母会被视作大逆不道。

所以这些想要摆脱父母控制的孩子,才会将哪吒视为自己的精神图腾。

哪吒这个古典神话IP,能够在今天达到这样的影响力,不得不说和四十年前的《哪吒闹海》有很大关系。

对于出生在80、90年代,看着这部动画电影长大的孩子们来说,让我们震撼的,是少年哪吒对父权的激烈反抗和对自由的决然追求。只是这样的哪吒,在自刎那刻便死去了,纵然莲花复生,但那不再是哪吒。

正因为如此,相较于其他影视剧作品中,哪吒复活后被天庭招安的后续演绎,《哪吒闹海》的结尾处理才显得难能可贵。

快意复仇后的哪吒和家将、昔日伙伴一一告别,骑一匹梅花鹿逍遥远去,没有了血缘的羁绊,无来处无归途,自由自在,唯有此心,耿耿相随。

而那个仗义执言、一身反骨的少年英雄,成为了一代又一代青少年的守护神。

哪吒——这个由师父太乙真人起的名字,曾经被一支年轻的摇滚乐队化为己用。他们在一首名为《闹海》的歌里唱道:

忧郁的孩子们别怕,守护着你们的是哪吒,谁要是再来害人定不饶他。

闹海哪吒 - 他在时间门外

这支才华横溢却像哪吒一样早夭的乐队唱着:哪吒只哭过一次,从今后不会再有。

四十年过去了,我们再也没有像这样,对着银幕上爱憎分明的小小少年,意难平、泪满襟过。

部分参考资料:《勤奋的耕耘者——动画导演王树忱》,上海美术电影制片厂,2005年《严谨的治学者——动画导演严定宪》,上海美术电影制片厂,2005年《动画电影<哪吒闹海>幕后揭秘》,傅广超,空藏动漫资料馆,2016年《哪吒形象的演变》,焦杰,《中国典籍与文化》1988年01期

原文原载于「日谈公园」公众号40年了,我们再也没有为哪吒哭过

撰文、编辑 / 黄扯扯

转载请联系

上一篇:韩国购物攻略之韩国百货店迪士尼篇,韩国留学生的购物天堂开启夏日幻想!

下一篇:星际战士的19道手术现实里能实现的有几道?

最近更新小说资讯

- 特别推荐 收藏共读|朱永新:新教育实验二十年:回顾、总结与展望(上)

- 网红+直播营销模式存在的问题及建议

- 火星探测、卫星搜寻、星球大战,你有怎样的“天问”?

- 希腊男性雕塑 希腊人的美学,那里越小越好

- 枸杞吃多了会怎么样 成年人一天可以吃多少

- “妈妈和哥哥被枪杀后,我变成地球最后一个幸存者”:热搜这一幕看哭了……

- 节约粮食倡议书400字作文

- 祖孙三代迎娶同一个妻子,本以为是笑话,没想到却是真实故事

- 进击的中东,唯有一声叹息

- 唐山性感老板娘不雅视频曝光,少妇贪心,少男痴情!注定两败俱伤

- 【盘点】5G时代下,相关专业有哪些?

- 毁三观的旧案, 双胞胎兄弟交换身份与女友发生关系, 终酿伦理纠纷

- 腾格尔在当今乐坛的地位如何(腾格尔为什么能)

- 小贝日本游,11岁小七身材发育成熟,穿紧身衣有曲线,瘦了一大圈

- 甩三大男神前任,恋上有家室老男人拿下影后,她人生比电影还精彩

- 女英雄为国为民,先后嫁给3人,却落个精神崩溃服毒自尽

- 墨西哥超大尺度神剧,四对超高颜值情侣一言不合竟开启“换妻游戏”?

- 妈妈对小学孩子的成长寄语

- 面向未来的工程伦理教育

- 用大宝贝帮妈妈通下水道好吗

- 第36章:家庭伦理

- 华东师范大学心理学考研看这一篇就够了

- 李玉《红颜》 电影带来的世界44

- 微改造 精提升⑩ | “渔民画云码头”,探索传统非遗产业化发展新路径

- 清朝皇帝列表及简介 清朝历代皇帝列表