手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com人的智力是天生的吗?

三个例子1、高中一同学A,学习特别刻苦,从不开小差,笔记记得比课本都厚,不会的题一定反复修改,但就是这样,最终只上二本学校。而且我个人感觉其理解力,记忆力什么的三年来无多大变化。对比是我的同桌B,他做作业,天天玩手机,晚上看电视,高三迷恋DOTA,但每次考试分数都不错,高考轻松985。2、我和女友一同学车。我学车领悟比较快,按着教练的方法很快上手,女友则不然。她自己说,她脑子控制不了身体,听得见教练的话但就是不照着做。3、大学一同学,大学非常积极,参加各种各样无数活动,得奖很多,但找工作十分困难,与其聊天,他的反应,对行业知识的掌握,相当初级,那么他大学的活动锻炼对他能力的成长没有丝毫帮助么?P.S.1自己目前越来越笃信人的能力为天生,你所做的事情成就不过是表象罢了。P.S.2该问题是替女朋友问的,她今天路考挂了,我想了解下我该如何做可以帮助她从根本上提高自己,而不是授人以鱼。P.S.3找不到合适的分类,知友们看到合适的麻烦大家帮忙添加了

你发现没有,你举的三个例子基本都是快成年的人了,因此你的假设是建立在这些人出生后经过相当长一段时间的发展后的结果,并非“天生”的原始状态。

但我并不是说,智力就没有天生因素,智力有天生因素,但天生的基因因素,所占比重可能远不如你想象的高,有的研究说50%,有的研究说40%,我上学的时候老师介绍了一个很有影响力的研究,发现基因因素只占不到25%。25%是什么意思?两个同卵双胞胎,他们的现在的智力表现中,只有25%是在生出来的时候决定的,其他的,都是后天培养、层层放大的。

有一个惟妙惟肖的比喻,这样说的:你无法测量一个人天生的智力,就像你无法测量一株稻子天生的高度一样。

稻子有天生的高度吗?没有。所有稻子都是吸收了水和养分才能长高的。诚然,有些品种的稻子确实平均比较高,但刨去所有水和养分,没有任何一株稻子能长高。基因的优良固然重要,但生长发育的环境同样也是重中之重。

回到人类智力,什么东西影响了智力的发展呢?

(关于智力到底是什么,包含了哪些能力,请戳:所谓的智力包括哪些能力?)1. 营养

2. 早期父母的影响。近年来心理学界普遍认为,如果父母与孩子建立一个安全的依恋关系,有助于孩子身心发育。就智力而言,安全的依恋关系可以使孩子信任你,在你的陪伴下敢于探索世界和新知,这对其发育是有很多积极影响的。随后,父母的也会极大地影响孩子语言的学习。语言能力的快速发展对随后的智力发育显然是有积极作用的。

3. 幼儿园、小学教育质量。多项试验证明,幼儿园和小学的老师对孩子的语言、智力影响很大。比如说,喜欢用复杂句式的小学老师,他们的学生语言能力更高。在与其他小孩的接触中,孩子也会发展他们的理解他人想法的能力,并进一步提升自己的沟通能力。这种理解他人想法的能力,也是智力中非常重要的部分(无法理解他人想法和意图的孩子,一般来说也有严重的智力障碍)。

小时的算术训练,也会加速大脑的发育。当然,方式要恰当,要循序渐进,因材施教,要切记一点,就是笨孩子很少,大部分“笨蛋”都是因为老师不会教。

儿童的智力发育早,则会在同龄人中取得一定竞争优势,而这些优势会一步一步放大。早期语言能力、数学能力和人际交往能力发育很好的孩子,会在同学中得到更多的赞赏和锻炼的机会,老师也会更偏爱他们,在叫他们回答问题时会有意多问些,这使他们在早期积累的优势进一步扩大。注意,这种优势的层层积累,层层放大,伴随着整个成长过程,这就造成了,孩子进小学之前,感觉都差不多,高中一毕业,差异明显。但你如果只观察你的高中同学,恐怕你就会认为,这种差异是天生的。其实天生的差异可能并没有那么大,而是被层层放大的。(智力的早期发育很重要,但并不是说从小就报各种智力启蒙班就一定有好的结果,方法不得当的话,就像种稻子时拔苗助长一样,你以为你送去的是营养,实际上可能是洪水)

4. 自控能力小孩的所处的环境对自身影响当然很大,但小孩自身的性格也极其关键,其中最关键的,就是自控能力。自控能力是预测一个人成年时的智力水平最好的标杆,甚至也是预测长大之后犯罪/违法行为的标杆。自控能力强的孩子,在学习中比较认真,也比较容易集中精神,按时完成作业,听老师话也比较讨人喜欢,这样的孩子,学习成绩会比较好,然后小学成绩好,进个好中学,中学成绩好,进个好大学,然后不断地放大优势。

自控能力的形成有很多因素,一部分也是先天的,另一部分与父母在幼时的行为管教有关。如果父母更多地采取温柔但严格、奖惩严明但讲道理的方式进行教育(而不是打骂或者过度放纵),那么孩子会更早地“懂事”,也就能严格要求自己,在做完该做的事前不会开小差。

最后再说一下,现在的智商测试到底测的是什么,是“纯智力”,还是加上了很多方法、经验、知识的智力?不是纯智力,是后者。如果你小学的时候就博览群书,做过很多智力题,看过很多成型的解决问题的方法,尽管你可能在“纯智力”上不如某些懒惰但聪明的孩子,你依然有可能测出很高的智商,因为无论智商测验多么抽象,只要你接触的解题思路和方法足够多,就没有题目可以难倒你,你的“智商”测出来就是很高。

那你说,这智商测验还有意义么?也有一定意义。因为,我们需要智力和所谓的“高智商”,从某种意义上讲,就是希望能有效地解决问题,而如果你见多识广,知识丰富,你也基本上会是一个解决问题的好手,测出来的智商不会低。相反,如果“纯智力”很高,但没什么知识和经验,遇到棘手的问题也会无从下手。这就是说,学习,尤其是学习解决问题的方法和思路,可以提高“智商”;然后,拓宽知识面可以使你解决问题的方法和思路得到更多应用,也可以提高“智商”。

在实际生活和工作中,我们大多数人关注智力,想必不适为了比数值,那样去刷智力题就好了,但这其实没有任何意义,无论在考试还是在工作中,最终衡量你的成绩、你的绩效、你是否合格、你是否可以晋升的标准,不是智商测试数值,而是你解决的问题。对于已经脱离了儿童时代的大多数读者来说,想要提高解决问题的能力这个最终结果,其实还是养成更好的学习和工作习惯更重要(毕竟你已经不能指望大脑再发育了),也就是说,如何从过去的经历中总结提炼出来更好的方法,如何提高学习、做事的效率,如何输出自己的成果形成影响力,这些才是更重要的。

对于学生家长来说其实也是这样,孩子的智力发育很大程度上取决于你的教学方法,这里面有非常多的细节是需要你去仔细思考和打磨的(朋友在教小孩学乘法的时候,总结出了非常多自己可以改善教学方法的地方,令人叹为观止),认为自己孩子天生就笨就不适合学习,很多时候对孩子也不公平。

最后总结一下,智力有天生因素,但生长发育的路线也很重要。

补充一下:所谓“纯智力”,即所谓聪明不聪明,脑袋转得快不快这样的,那这种智力应该随着年龄增长而下降,因为脑细胞数量在20多岁以后就开始下降了。但是,脑细胞数量下降未必表示所有功能都减弱,事实上,脑细胞在人的一生中都在不断死亡和产生新的细胞,二十岁之后脑细胞死亡速率大于产生速率,所以才导致下降。之所以死亡速率高,是因为大脑在不断地使不常用的能力退化,而将有限的资源(新生细胞)补充给经常使用的能力,使这些能力得到加强。比如,如果你经常使用计算的能力,那么你这个能力不会在20岁之后下降,反而会随着时间的推移逐步变强,直到五六十岁的时候,因为细胞死亡速率过快,所以人的整体能力都不可避免地下降。在六十岁之前,如果你经常训练某种能力,比如联想、分析、推理、计算、空间构思、艺术灵感等等,他们一定是会不断变强的。

经@王怡蕊 提醒,想到其实存在与“纯智力”相近的属性,也可以通过一定方法测得。这些智力因素确实和经验没关系,比如工作记忆working memory和各种能力的处理速度processing speed。因为这些取决于大脑某些部位的大小、形状和结构,所以难以受后天教育获得提升。工作记忆也叫短时记忆,相当于电脑的内存,它的大小影响人在短时间内能往脑袋中装多少东西、运行多少程序(测试方法如:让一个人说话,然后你复述他的话,看你能准确无误地复述多少?或者给你看5秒一串数,看你能记到多少位?),而processing speed则是这些程序运行的效率。可以想见,如果你同时处理信息的数量大、并且处理效率高、或者二者之中任意一项能力超强,那么你的“运算能力”也会很强,就会显得反应快、效率高、可以解决复杂问题等等,这往往是智力高、聪明的表现。

人的智能分多种。而非“智商” IQ 测试的数理逻辑这一种。根据加德纳的多元智能理论,大概分7种:

语言智能:作家、演说家数学、逻辑智能:数学家、程序码农动作协调智能:艺术体操、舞蹈家、武术家空间智能:这个不太容易理解,稍微解释下,擅长立体空间智能的人可以做建筑设计师或三维动画什么的,擅长平面空间智能的人可以做画家或摄影师什么的。音乐智能:作曲家、歌唱家、演奏家人际关系智能:业务员、公关人员、政客自省智能:嗯……,不晓得啥职业需要这个智能。自然探索智能:(这个不太被心理学界认可,因为前边7个智能基本都能在大脑找到对应负责的区域。)智能的分布:就总体来说,呈正态分布,大多数都在平均值附近,极强极弱的是少数;就个体来说,在自己的7种智能里,一般会有1-3种智能比较强,1-3种比较弱。大多数人只是强一点或弱一点,但少数人会强很多或弱很多,——这大概也算正态分布。苹果的乔布斯说,有的天才,比普通人强50倍,这是有可能的,不过那是万里挑一的武学奇才;

=============如上是预备知识,如下是回答正文============

人的智能,取决于先天基因和后天环境的共同作用。

也就是说,如果某人在某项智能有很强的基因,但后天环境很差,从没得到培养锻炼,那么等哪天突然用到那项智能,他也不会表现多好。

再说说你的3个例子:同学B比A在数理逻辑智能上强很多,但不意味着他在其他几项智能也比同学A强,说不定同学A在动作协调上极强,——是万里挑一的武学奇才呢~嗯,你女友,显然,她在动作协调智能方面,是“弱智”。你参加活动的同学,不知道他参加的什么活动,很难评价,……如果是吉他大赛,那说明他在音乐智能方面比较强。

再说说你的2个PS:你相信天注定。哈,刚好心理学家做过试验,他们找来一群小孩子,去做一道数学题,这个题目对于孩子来说很难,几乎无解。试验发现,有些小孩子,浅尝辄止,因为他们觉得智力是固定的fixed;而另一些小孩却尝试很久,因为他们觉得自己勤加修炼,功夫就会越来越高,他日一定能成为火影!多年后的跟踪研究发现,认为智力是固定fixed的孩子,多数是贫下中农loser,那些知难而上的人,很多成为了火影。所以呢,请立刻扔掉你的错误观点吧,亲!关于你的女友学车。鉴于智能不是固定的,后天练习也可以提高,所以可以找些方法,多多练习,但如果先天太弱,后天练习很久依旧是马路杀手级别的,那,还是放弃吧,不要害人害己。

========================

参考:

加德纳的《多元智能》:http://book.douban.com/subject/1163627/

米哈依的《创造性》:http://book.douban.com/subject/1084954/

那个小孩做数学的试验,似乎这本积极心理学的书里提到过。这个试验因为太经典,多本书里都提到过。

津巴多的《普通心理学》:http://book.douban.com/subject/3143537/

关于智能的知识,似乎我主要看的是这本书。

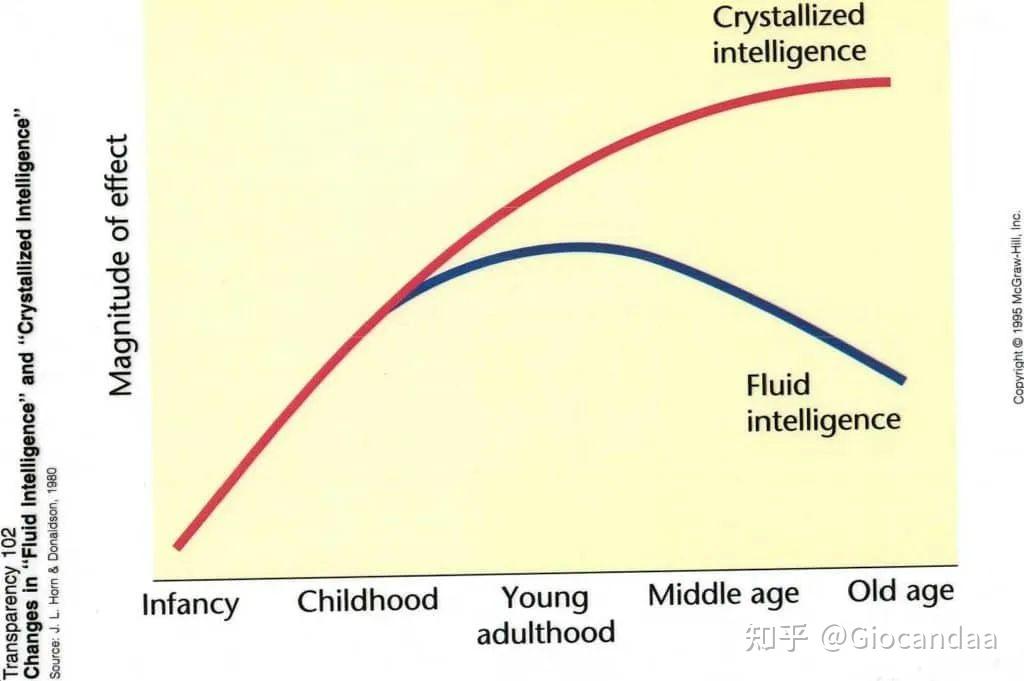

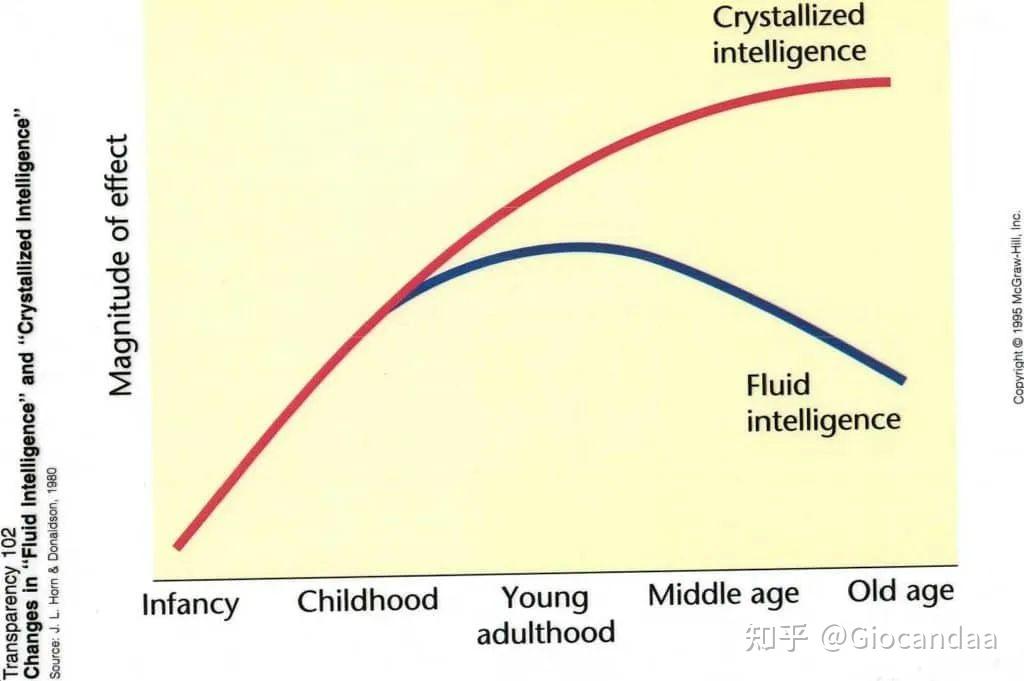

现代的科学理论,把智力分为两种:一种是流体智力,一种是晶体智力。流体智力是一种以生理为基础的认知能力。如知觉、记忆、运算速度、推理能力等。流体智力属于人类的基本能力,受先天遗传因素影响较大,受教育文化影响较少。两个具有相同流体智力的孩子,一个一直不识字,另一个读完了博士。他们的流体智力相差并不大。晶体智力是通过掌握社会文化经验而获得的智力。如词汇概念,言语理解,常识等记忆储存信息的能力。还是那两个孩子,一个不识字,一个读完了博士。虽然流体智力可能相同,但读博士的晶体智力要远高于不识字的孩子。

靠先天的是流体智力(fluid intelligence),指的是信息加工和问题解决过程中所表现出来的能力,与基本心理过程有关,如知觉、机械记忆能力、运算速度、对关系的认识,类比、演绎推理能力,形成抽象概念的能力等。神经生理系统的发育是流体智力提高的基础,神经系统成熟了,它也发展的差不多了,后天塞的文化和知识对它的影响小之又小。

晶体智力(crystallized intelligence)指的是获得语言、数学等知识的能力,那些你学会的技能、语言文字能力、判断力、联想力等都是归在它的范畴。它取决于后天的学习,与社会文化有密切的关系。与流体智力相区别的是,晶体智力在人一生中都能不停发展,并且可以无视年龄对它的攻击,只是要注明一点——学习还是要趁早,晶体智力的发展在你25岁以后就开始学会偷懒了。#晶体智力不随年龄的老化而减退,但发展的速度回在25岁以后渐趋平缓

参考:为何你的智力忽高忽低捉摸不定

谢邀!

这几乎是高中知识了:智力有天生的部分比例,因为每个人的脑容量以及各方面生理指标都不是完全一样的。智力也有后天养成的部分,人类个体发育过程中对营养的吸收利用也是影响智力的关键。两个不存在明显生理缺陷的个体之间没有办法客观地进行智力评判,因为“智力”只是我们对一系列感官及反应行为系统的表现的总称,所以大部分人的智力都是有偏向的,有些人更擅长于抽象思考,有些人更擅长于肢体反应,没法统一对照鉴定。

太长不看版:

人的智力是不是“天生的”不重要,你认为智力是不是天生的才重要。

因为相信智力不是天生的、是可以塑造的、在个人掌控下的人能够更好地应对困难和挑战,进而取得更大的进步。

正文

今年早些时候,小说《天才基本法》红极一时。这部小说中,主人公林朝夕不但有一位数学天才老爸,她的暗恋对象兼同桌也是位数学天才。一路见证了天才们开着金手指、轻松解决数学难题,林朝夕这样一个“普通人”背负着很大的心理压力。

其实,她的天资并不差,并且从小在老爸的悉心指导下,积累了扎实的数学功底。但在高中文理分科时,她还是退缩了,选择了文科,因为她觉得,数学是属于天才的游戏,所以自己并不适合学数学。

这种将“天才”与“普通人”加以区分的看法其实反应了一种普遍存在的观念:天生的智力决定了后天的成就,智力造成的差距是努力很难弥补的,这就是“智力决定论”。

很多人认为,智力测验的分数就可以反应孩子未来的成就高低。因此可以看到,家长们支付高昂的费用请专业机构给孩子做智力测验;学校里,老师用智力测验的分数来将学生划分等级,给予不同的期望;得知自己智商测验分数的孩子心态上也或多或少受到影响。

但持有这种观念的人们通常忽略了这样一个事实:智力是可变的。

卡特尔将智力分为流体智力和晶体智力两种[1]:

流体智力(fluid intelligence)是指以神经系统为基础,不受教育和文化影响的智力,如知觉速度、机械记忆、简单推理能力等,通常随年龄变化而变化;

晶体智力(crystallized intelligence)则是指需要通过教育培养、掌握社会文化经验而获得的智力,如言语理解、数学知识、社会理解等。

也就是说,当我们把智力测验的结果看作真理,相信它能够预测未来的时候,也就忽视了改变的潜力,忽视了努力的意义。而这种心态上的差异可能比一时的智力分数更能决定最后的结果。

持有“智力实体论”的人认为智力是一种固定的、天生的能力,认为智力是一种不能从书本中学到的、与生俱来的学习和评估复杂问题的能力。高智力的人能够通过少的努力获得大的收获。

持有“智力增长论”的人认为智力是可塑造的、在个人掌控之下的。他们认为智力是一个人拥有的知识总量以及使用这些知识的方法,还有理解和思考,而非仅模仿事物的能力。

提问:智力 =? %努力 +? %能力

当让大学生完成这个等式时,智力实体论者和智力智力增长论者给出的答案平均下来分别是:

智力实体论者:智力 = 35%努力 + 65%能力

智力增长论者:智力 = 65%努力 + 35%能力

也就是说,智力实体论者认为智力是一种天赋,努力不仅作用不大,反而证明自己很“笨”;

而在增长论者看来,智力更多是自己所学习的、所能做的以及有多努力地去尝试。

(图源网络,侵删)

(图源网络,侵删)

实验研究发现,正是这种观念上的差异预测了学生之后的学习成绩:

进入初一之后,课程难度变大,学生的成绩排名也会发生较大的变化。研究者测量了升入初一一个月的学生的智力理论(实体论vs增长论)及其对自身智力水平的信心[3]。并且对比这些学生小学时的成绩和初一结束时的成绩进行分析。

结果发现,持实体论的学生在班级中的排名有所下降。总体说来,小学阶段就表现不佳的学生到了初中依然不佳,但许多小学成绩优异的学生现在却成了后进生。而这些成绩下滑的实体论学生原本对自己的成绩充满自信。

与之相反,持有增长论的学生班级排名明显提升,那些小学阶段成绩就好的学生到了初中成绩依然很好,而还有不少小学时候表现平平的学生一举跃升到了优异的行列。这些学生并不认为自己的智力很高,但他们相信这种能力是可以发展的——他们也正致力于此。

也就是说,在面对和应付困难的过渡期时,学生的智力理论要比他们的自信程度更重要,持有智力增长论的学生能够更好地应对困难和挑战,进而取得进步。

那么,为什么持不同的智力理论会造成这种不同的结果呢?

在面对失败和挑战时,智力实体论者和智力增长论者会有不同的反应。

在实体论者眼里,每一个有挑战性的任务的结果可能都在暗示着自己有多聪明,失败会使自己整体的智力水平受到质疑。因此,这部分人为了得到认可,忙于展示自己的聪明,在面对可能暴露缺陷的威胁时,他们宁愿放弃潜在的学习机会,也要摆出“不是我不聪明,而是我没努力”的姿态。

这种目标属于“表现目标”(performance goal),即旨在赢得和自身能力有关的积极评价同时避免消极评价。所以这部分人会为了让自己看起来聪明,尽量避免犯错。

与此不同的是,增长论者认为:失败只意味着你当前的策略或技能不够。因此,这部分人更关心如何变得聪明,他们愿意接受具有挑战性的学习任务,并且能够抓住和利用可以帮助自己提高技能的机会。

这种目标属于“学习目标”(learning goal),即旨在通过任务提升自身的胜任力。学习目标反映了个体对学习新技能、掌握新任务或理解新事物的渴望,这是一种对变得更聪明的渴望。

(图源网络,侵删)

(图源网络,侵删)

研究者发现,改变智力理论(增长论vs实体论),即可培养不同的目标(表现目标vs学习目标)。

研究者将五年级的学生分为两组,分别阅读论证实体论和增长论的文章[4]。在实体论的文章中,将爱因斯坦等杰出人物的成就归因于固定的、天生的智力;在增长论的文章中,将其归结于后天发展的智力。

接着,让学生选择他们想做的任务。表现目标任务被描述为:“是你擅长的,同时又足够有难度来证明你很聪明”。学习目标任务则被描述为:“困难的、新颖的、特别的,你可能会产生迷惑甚至犯错,但同时也能学到一些全新且有用的东西”。

结果发现,阅读了实体论文章的学生更可能追求表现目标,他们希望自己看起来很聪明;而那些阅读了增长论文章的学生则更加追求学习目标,他们想要变得更聪明。

类似的研究结果在大学生身上也得到了验证,研究者让两组大学生分别阅读实体论和增长论的文章后, 让他们解决一组问题并给予反馈,反馈表明他们完成得较好或较差[5]。然后研究者向学生们展示了一个“被证明可以有效提高大多数人测试表现”的辅导课,让学生选择是否参加该课程。

结果发现,在得到积极反馈的学生中,大多数人都愿意参加该课程,且阅读实体论文章的人和阅读了增长论文章的人在该选择上没有差异。这意味着当实体论者做得不错且不担心会暴露自己的无能时,他们愿意采取补救措施。

但在得到消极反馈的学生中,73.3%阅读了增长论文章的学生希望获得辅导,但只有13.3%阅读了实体论文章的学生想参加这门课。智力实体论让学生害怕让他人认为自己不够聪明,并且忽视了成长和改变的机会。

以上的实验不仅说明不同的智力理论会造成巨大的成就差异,还说明这些理论是可塑的——仅仅是阅读一篇令人信服的文章就可以改变你的观念。

在改变对智力看法的基础上,我们可以训练自己在失败时重新进行归因:

智力实体论引导我们将失败视作对自我的质疑:“我不够聪明,所以我做不到。”这时,失败会带来重大的沮丧,让人很难鼓起勇气从中学习,继续应对挑战。

但其实,失败只是在提醒我们,需要付出更多的努力,比如花费更多的时间、适当改变策略、需要的时候寻求帮助等。失败并不代表着你是什么样的人,只代表着你需要做什么样的事。

在《天才基本法》中,林朝夕一直在想,作为一个“智力平平”普通人,怎样达到天才的成就,她最终也得到了答案:

“一以贯之的努力,不得懈怠的人生。每天的微小积累会决定最终结果,这就是答案。”

不过无论智力如何,努力永远不会辜负你的热爱。

作者|咕噜咕噜

编辑| @Giocandaa

欢迎关注心理学科普平台@京师心理大学堂,北京师范大学心理学部出品,奉献百年积淀,带你脑洞大开。任何形式的转载请知乎私信联系。

[1] Cattell, R. B. (1963). "Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment". Journal of Educational Psychology.[2] 卡罗尔·德威克. (2021). 努力的意义:积极的自我实现理论(王芳, 左世江 译). 中国人民大学出版社.[3] Henderson,V., & Dweck,C.S.(1990). Achievement and motivation in adolescence: A new model and data. In S.Feldman andG.ElliOtt (Eds.), At the threshold: The developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press.[4] Dweck, C.S, & Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.[5] Hong,Y., Chiu, C., Dweck,C.S., & Lin, D. (1998). A test of implicit theories and self-confidence as predictors of responses achievement challenges.

最近更新小说资讯

- 特别推荐 收藏共读|朱永新:新教育实验二十年:回顾、总结与展望(上)

- 网红+直播营销模式存在的问题及建议

- 火星探测、卫星搜寻、星球大战,你有怎样的“天问”?

- 希腊男性雕塑 希腊人的美学,那里越小越好

- 枸杞吃多了会怎么样 成年人一天可以吃多少

- “妈妈和哥哥被枪杀后,我变成地球最后一个幸存者”:热搜这一幕看哭了……

- 节约粮食倡议书400字作文

- 祖孙三代迎娶同一个妻子,本以为是笑话,没想到却是真实故事

- 进击的中东,唯有一声叹息

- 唐山性感老板娘不雅视频曝光,少妇贪心,少男痴情!注定两败俱伤

- 【盘点】5G时代下,相关专业有哪些?

- 毁三观的旧案, 双胞胎兄弟交换身份与女友发生关系, 终酿伦理纠纷

- 腾格尔在当今乐坛的地位如何(腾格尔为什么能)

- 小贝日本游,11岁小七身材发育成熟,穿紧身衣有曲线,瘦了一大圈

- 甩三大男神前任,恋上有家室老男人拿下影后,她人生比电影还精彩

- 女英雄为国为民,先后嫁给3人,却落个精神崩溃服毒自尽

- 墨西哥超大尺度神剧,四对超高颜值情侣一言不合竟开启“换妻游戏”?

- 妈妈对小学孩子的成长寄语

- 面向未来的工程伦理教育

- 用大宝贝帮妈妈通下水道好吗

- 第36章:家庭伦理

- 华东师范大学心理学考研看这一篇就够了

- 李玉《红颜》 电影带来的世界44

- 微改造 精提升⑩ | “渔民画云码头”,探索传统非遗产业化发展新路径

- 清朝皇帝列表及简介 清朝历代皇帝列表