手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com许身健教授:不得已“谋杀”背后的法律迷局与道德困境

图 | “政客”新闻网截图

尽管目前还没有证据表明纽约已经开始启用这种“抽奖”原则来救治病患,但是随着疫情的发展和蔓延,我们或许无法避免最坏的情况出现。

经典作品的探讨

疫情之下,抽签决定生死的现实问题与20世纪法理学大家富勒虚构的假想公案“洞穴奇案”的法律迷局和道德困境不谋而合。

在“洞穴奇案”中,五名探险队员因山崩被困洞穴,为了维持生命等待救援,五名探险队员便约定通过抽签的方式吃掉其中一人,以暂时维持其余四人的性命。最终,在事故发生后的第32天,剩下的四名救援队员最终被救,但却被初审法院以谋杀罪判处了绞刑···

除此之外,还有诸如 电车难题、 霍尔姆斯杀人案、 吉姆的困境、 埃塞克斯号捕鲸船吃人事件等诸多烧脑案例。

以下三本书便是探讨上述问题的经典之作:

要命的选择

雨果?亚当?贝多/著 常云云/译

本书源自美国当代著名哲学家雨果?亚当?贝多教授1995年春在塔夫茨大学开设的一系列讲座。

贝多教授在讲座中选取了三个著名的案例——既有真实发生的“美国诉霍尔姆斯案”,也有经典的虚构案例“洞穴奇案”和“吉姆的困境”——试图让听众以及读者共同思考:当遭遇特殊情形,无论怎样选择都会导致有人丧生,这个时候,我们该如何做出“要命的选择”?通过这样的“头脑风暴”和“良心煎熬”,贝多教授展示了“道德决疑法”这种已有千年历史的伦理分析方法在当代依然旺盛的生命力。

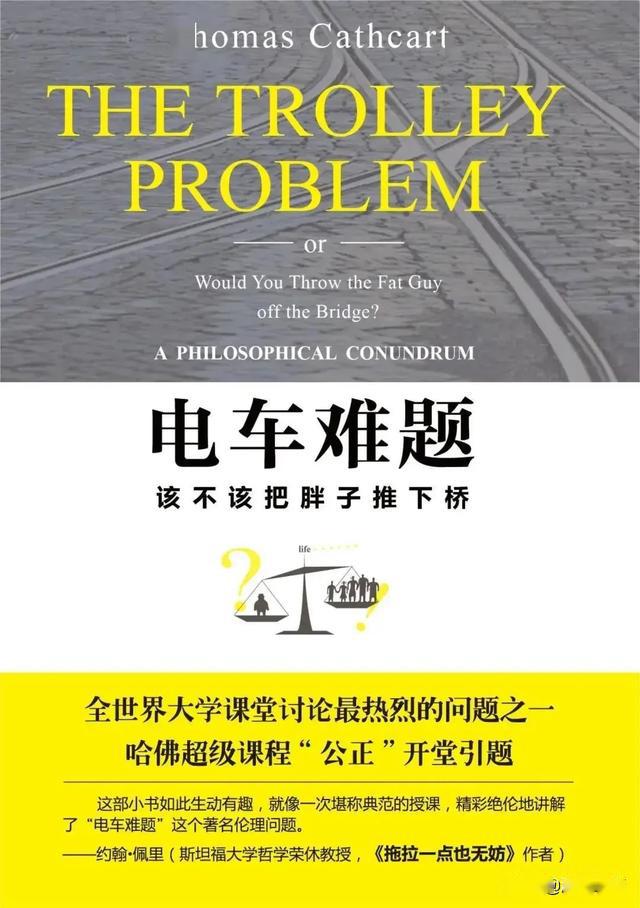

电车难题

托马斯·卡思卡特/著 朱沉之/译

本书作者托马斯?卡思卡特虚拟了一桩符合“电车难题”情境的事件及随之而来的审判,检控官、法官、被告、受害人家属、陪审团、律师、媒体、大学师生、电视观众、论坛网友等各路人马纷纷登场,各自表态,一场思维的激烈碰撞就此展开。作者还结合案情与审判进程中的讨论热点,言简意赅地介绍了古往今来若干大哲学家的主要思想与贡献,展示诸位先哲对于当今社会的影响。

全书生动有趣,全景式地呈现了诞生数十年来讨论不休且越来越热烈的“电车难题”,堪称一次为广大公民讲授的伦理通识课。

电车难题之谜

弗朗西丝·卡姆/著 常云云/译

本书内容源自于以“电车难题”为主题的“坦纳人类价值讲座”,该讲座是英美人文思想界声誉至高的学术盛事。

作者哈佛大学教授弗朗西丝·默纳·卡姆担任主讲人,担任评议或者说与之论战的学者包括:麻省理工学院哲学教授朱迪思·贾维斯·汤姆森、多伦多大学哲学教授托马斯·胡尔卡、耶鲁大学哲学教授谢利·卡根。发言阵容可谓星光熠熠。诸位发言人围绕“电车难题”这一极具争议性的伦理假设,各抒己见,激烈交锋,共同奉献了一场思维盛宴。

公正理念的迷思

无论是哲学家笔下的虚构困境,还是历史中的真实事件,都值得我们去认真思考。

如果必须决定让谁去死,我们该何去何从?

拯救谁,放弃谁,谁有权决定?

选择与被选择,是否要服从多数人的意见?

不得已的“谋杀”背后,什么才是真正的公正?

以电车难题为例:

假设你是一个电车司机,你的电车在轨道上以每小时60英里的速度飞驰前行,在轨道的尽头,你发现五个工人在轨道上工作。你尝试刹车,但力不从心,刹车失灵了。你感到绝望,因为你知道——如果你冲向这五个工人,他们必死无疑。所以你感到很无助,直到你看到,在这条轨道的右侧有一条侧轨,并且只有一个工人在那条侧轨上工作。你的方向盘还能用,所以你可以把车转向,如果你愿意,转到侧轨,撞死这名工人,就可以挽救那边五个人。你是否会转向那条侧轨?

对于这一情境,大多数人都会选择“是”,因为他们认为,牺牲的人越少越好,转向侧轨可以尽可能多地挽救生命,并且使牺牲的人数更少。

那么,假设你不再是电车的司机,你只是一个旁观者。你站在桥上俯瞰轨道。此时,电车沿着轨道驶来。轨道尽头有五名工人在干活。电车刹车失灵了,就快要撞上他们了,这会把他们杀死。而你不是电车司机,所以你真的感到无能为力。

直到你看到站在你旁边,倚在桥边上的是一个非常肥胖的人。你可以推他一把,他会从桥上摔下来正好掉到轨道上面,刚好能够停住那辆车。虽然这样他肯定活不成了,但他将挽救那五个人。你是否会推下去那个胖子?

图片来源:David Navarrot

此时,可能大多数人都会选择“否”。为什么这一次不是“牺牲的人越少越好”?明明牺牲掉那个胖子,其他五个人就都能获救,为什么不这样做呢?

可能有人会提出这样的抗辩——因为在于第一种情况中,电车的失控使我直接牵涉其中,我必须做出选择;第二种情况中,我可以通过推胖子选择是否涉足这个事件,而这实际上是一种谋杀。

那如果他是站在了一个活板门上,你可以通过转动方向盘把那个门打开。不伸手推,便有同样的结果。你是否会打开活板门呢?

我们似乎很难解释这些情形中的道德差别——为什么使电车拐向侧轨似乎是对的,而将人从桥上推下就是错的呢?

事实上,不同的选择源自于不同的道德准则,而这些道德困境往往源自于相互冲突的道德准则。

对于结果主义道德准则来说,事情的正确以及道德与否,取决于你的行为所产生的后果。所以,为了挽救五个人的性命,牺牲一个人是值得的。

而对于绝对主义道德准则来说,道德有其绝对的道德原则,有明确的责任和权利,而无论所造成的结果是怎么样的。所以,即使为了挽救五个人的性命,杀害一个无辜者也是不对的。

结果主义道德准则的代表人物是 杰里米·边沁,边沁的功利主义认为,道德的最高原则就是使幸福最大化,使快乐总体上超过痛苦。正当的行为就是任何使功利最大化的行为。而功利,意指任何能够产生快乐或幸福,并能够阻止痛苦或苦难的东西。

绝对主义道德准则的代表人物是 康德,他所提出的道德绝对主义认为,道德内存于普世规律、人类天性和其他基础来源之内,并且存在判断道德伦理问题的绝对标准,不受社会或者场合的影响。行为先天地和不可争议地区分为道德的或者不道德的。

两种道德准则代表了两种不同的考量公正的进路。一种进路认为,一种行为之道德与否仅仅取决于它所带来的后果;正当的行为,就是人们经过综合考虑后所作出的、任何能够产生事物最佳状态的行为。

另一种进路则认为,从道德上来说,结果并不是我们应当关注的全部。某些义务和权利应当受到我们的尊重,而这样做的原因并不依赖于社会性的后果。

法律伦理的应用

西方一位著名学者曾说过:We don’t see things as they are,we see as we are.

不同的价值观念和立场凝聚成不同的道德准则,这些道德准则为我们提供了选择的工具。就法律伦理而言,其本身就是一种选择工具。

在应用法律伦理时,需要经过明确法律原则、明确道德争点、明确行为结果、明确其他选择和进行选择五个步骤:

1.明确法律原则。对于某一问题,我们需要考虑法律及相关规则是如何规定的,该规则是选择性的还是强制性的,是否有相关的规则或解释,以及是否有相关的案例。

2.明确道德争点。我们需要把握自己的个人信念对这一问题如何评价,个人信念是否允许情节较轻的情况,所设想的行为是否违反个人信念,如果违反的话,是重大违反抑或轻微违反。

3.明确行为结果。我们需要考量将要采取的行为将会对当事人、自己以及整个法律体系产生怎样的结果。

4.明确其他选择。我们需要确定自己能否采用所提供的行为,如果不能的话,是否可以找到其他替代行为或者不采取任何行动。

5.克服困难,作出最终的选择。

图片来源:Lisa Larson-Walker

此外,如季卫东教授所言:

当不同的价值发生冲突时,进行选择的元规则被公认为要优先保护人的安全,慎重对待生命伦理,不得毁损人性的价值。

疫情的到来为我们敲响了进入风险社会的警钟,未来形势变化莫测,“要命的选择”或许会一次次上演。

正所谓,开卷有益。阅读经典作品,能够使我们进入作者的思想空间,随着多元道德立场与价值观念的碰撞,擦出智慧的火花,提升思考的深度和韧性。

至少让我们在面对现实的法律迷局与道德困境时,能够更加明辨、审慎地作出选择。

————————

? 本文为许身健教授2020年4月23日在“博雅讲坛”直播的文字稿,原标题为「抽签决定谁去死?——“要命的选择”中的法律迷局与道德困境」,扫描文末二维码即可查看直播回放

- 主讲人简介 -

许身健,博士、中国政法大学教授、法律硕士学院院长。曾任法律职业伦理教研室兼实践教学教研室主任。中国法学会法律文书学研究会副会长兼秘书长、诊所法律教育专业委员会副主任、模拟法庭专业委员会副主任、北京开发区法治研究会会长、多家仲裁委仲裁员。曾在韩国国立庆北大学、美国麦克乔治法学院、华盛顿法学院、葡萄牙里斯本大学法学院、克罗地亚萨格勒布大学法学院及西班牙庞培法布拉大学法学院担任访问教授,用英语讲授有关课程。2012年牛津大学、2014年纽约大学法学院访问学者。

最近更新小说资讯

- 特别推荐 收藏共读|朱永新:新教育实验二十年:回顾、总结与展望(上)

- 网红+直播营销模式存在的问题及建议

- 火星探测、卫星搜寻、星球大战,你有怎样的“天问”?

- 希腊男性雕塑 希腊人的美学,那里越小越好

- 枸杞吃多了会怎么样 成年人一天可以吃多少

- “妈妈和哥哥被枪杀后,我变成地球最后一个幸存者”:热搜这一幕看哭了……

- 节约粮食倡议书400字作文

- 祖孙三代迎娶同一个妻子,本以为是笑话,没想到却是真实故事

- 进击的中东,唯有一声叹息

- 唐山性感老板娘不雅视频曝光,少妇贪心,少男痴情!注定两败俱伤

- 【盘点】5G时代下,相关专业有哪些?

- 毁三观的旧案, 双胞胎兄弟交换身份与女友发生关系, 终酿伦理纠纷

- 腾格尔在当今乐坛的地位如何(腾格尔为什么能)

- 小贝日本游,11岁小七身材发育成熟,穿紧身衣有曲线,瘦了一大圈

- 甩三大男神前任,恋上有家室老男人拿下影后,她人生比电影还精彩

- 女英雄为国为民,先后嫁给3人,却落个精神崩溃服毒自尽

- 墨西哥超大尺度神剧,四对超高颜值情侣一言不合竟开启“换妻游戏”?

- 妈妈对小学孩子的成长寄语

- 面向未来的工程伦理教育

- 用大宝贝帮妈妈通下水道好吗

- 第36章:家庭伦理

- 华东师范大学心理学考研看这一篇就够了

- 李玉《红颜》 电影带来的世界44

- 微改造 精提升⑩ | “渔民画云码头”,探索传统非遗产业化发展新路径

- 清朝皇帝列表及简介 清朝历代皇帝列表