手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何评价科幻电影《安尼亚拉号》?

安妮亚拉号太空流亡,可以这么理解更适合。

这是一部在物价超级贵的国家拍摄的成本超级小的科幻片,演员之类都是名不见经传的,特效和场景都比较简单,大场面更是没有。但基于的原作却是一部超现实主义的反浪漫科幻,我一段段看完,非常枯燥,甚至跳了许多尿点……但是看完最后一章节,随着结尾音的渐隐,我始终无法走出来我的状态——原作的立意与对于人类社会追求、伦理深性的思考,就像神明进了思想者的心境。

以下剧透也没关系,反正你们也不会看,非常小众。

影片讲述故事很简单,一艘载有8000旅客的飞船从地球飞向火星,中间为了躲避一个太空残骸,飞船自动紧急避让,结果残骸里一颗螺丝钉击中了飞船引擎燃料箱,为了不让飞船炸毁,船长只能释放掉燃料。在太空中避让的飞船就像一支永恒的箭,偏离了原有轨道后,也再没有燃料启动引擎进行再转向,宇宙没有阻力,只能随着原来的惯性朝着未知的方向永远漂流下去……茫茫太空,无法停下来等待救援,无法对方向做任何一点点转变……这倒霉的8000乘客开始了永不结束的旅程。

够浪漫吧,就这故事立意,如果让我拍商业大片,有无数种拍法能拍出更赞的效果——当然我们不能完全忠于原作,一定会有自救与救援,一定会有偶然事件,还有英雄主义——至少也来几个《太空旅客》里路过大角星的超级场景……

可惜现实主义的作品就是残酷无比,你想要高于生活的刺激,多一点点都不会给你。

8000流亡的乘客,却有可维系生存的电力(电与燃料是分开维护的)与生命维持体系——船上的管理层需要作出选择:告诉绝望的真相,还是予以希望创造最小规模的人类社会。很显然,无助却有判断力的领袖都会选择第二种。

而整个作品告知我们,在有限的空间内,人类社会的结构、需求和伦理,生命力,将随着时间变成什么样子……最小社会的构架,最低的生存需求,是如何演变运行,最后我们的个体与集体的追求,是如何作出决断……

思考一下:

我们生存在地球上,尽管地球于宇宙似尘埃,但对人类却是无比伟大……人类真像还没断奶却成长了大脑的孩童一般,我们立足地球可以遐想比如浩瀚的太空,创作的作品可以飞达宇宙的边缘,而我们也在努力去探索走出地球的方法。母亲地球犹如巨人般观摩我们的兴奋却巍然不动……或许在哲学上四十亿年历史深厚的记忆,相比人类沉厚太多,我们一切的行为都似小儿科般不入神明的法眼。ANIARA就是如此,尽管有8000人的涌现效应,有足够的水和空气还有电力,但在宇宙中就是如此无助,而星球给予人们的,只有在这漂流途中知道永远回不去时,才知无比宝贵,即便是那残留的记忆画面,都足以构成人们维系精神活下去的希望。

这是一件很神奇的事,人类在社会生活中珍视的只有那些不公平的存在——钱与物,需要劳动获取的食物,别人土地上的水和空气,但却从来不觉得地球母亲公平分给所有孩子的空间、引力、被遮挡的辐射与适宜的阳光、土地与生物的多样性、甚至给人类带来的挑战与麻烦——皆为馈赠。在这部影片里,这些都不存在,而整艘船无论多么努力去用人类的思维来维系小社会的生存,结果都是徒劳,我们不得不承认人类只适合短暂的断奶,无论是精神上至少维系与地球种群的联系,还是说人一生的使命是去扩展地球种群的疆域,总要有一份东西是人类与地球无形的脐带,直至我们真正地从地球断奶而捕获了新的星球。

除开地球本身的馈赠,回到人类社会的延续性——最小社会8000人,存活了24年。有种科学研究是说,某个族群的数量与多样性少于一定值的时候,这个族群将必然走向灭亡。8000人在有限的空间内,无法产生足够的繁衍力与多样性,大部分人寄希望于回归,极少数人能积极去拥抱未来。当影片后面段落绝望的氛围逐渐展开时,我突然觉得应该感谢这现实社会与人际给我的一切包括麻烦——因为有了饥饿和不公平才有追求,因为有了追求才有人际的关系,因为有了人际关系的爱恨而有了抉择与生活的多样性。没有任何种群能在不断的公平享乐中延续下来,人们是因为积极解决问题才有使命价值,因为有不均匀的存在才有了流动性与活力。人类社会的延续是建立在精神的骗局、设定的使命与真实的疆域扩张之上——没有需求制造需求,没有矛盾建立矛盾,人类社会繁荣的真相是要不断产生碰撞与挑战,这其实是我们精神耐以生存的土壤。

影片最出彩的部分,也是唯一一个能接受未来的人:在飞船上出生的一个孩子。被人类社会养育,虽没有地球的馈赠,但孩子的认知世界里,所有的世界就是这个飞船。哲学上来讲,这个孩子是幸运的,积极的,有未来的;伦理上来讲,这个孩子是多么的不幸,就连屏幕前的我都觉得这个孩子的人生太残酷了,他无法享受到真正地球世界的美好,而穷极一生都需要在这个孤寂的漂流石棺里度过——站在乘客的角度,的确是如此的看待——从而孩子的母亲我所料到的结局,最后连同孩子的结局,都是我迟迟难以消化的——我尽管知道会是如此的规律,却无法接受这悲剧现实的必然性。有没有一种可能,哲学点讲,8000乘客积极养育下一代,就把飞船作为下一代的世界,船长是希望如此的——但这最小世界不是母亲这代人能接受的,换成我,也接受不了。

影片的最后,过了500万年,飞船内的一切生命都消散了,载这一船的骸骨到了天琴座的星球……如果说8000乘客都有灵魂,或许只要知道有个终点和期待,500万年也能度过去吧。

所以说,支撑人类精神生存的是希望,希望并不是现实的获得,美好的晚餐,竞争的优势,而是人类对于未来可以更好的一种期待,也承载这代人的使命,我们可以为这期待追寻无数代人,脚步不停。就像这次疫情一般(本文于2020年初写)无数医护奔向前线,全民共克一关,期待的就是社会回归正常,尽管回归正常也不能说比之前好,但至少比现在好就无比不错了。一次事件的降临带来无数的麻烦,却能让后续的世界有新的流动与精神状态,总比一个陈暮枯朽的世界要强。

最后感谢一下她:地球给予了我们足够的时间去实现希望,去实现我们的想象,而很漫长的一段时间,我们有且只有她可以依赖。

行为情绪探讨

由俭入奢易,由奢入俭难。地球上的成年人,从熟悉的优越环境,进入这样孤寂的凋零群体,绝望互相传染,自然无法承受这样的环境带来的压抑。但是如果一群孩子从小在这样的环境长大,那么其实问题不大。舰船的动力系统

参考剪水鹱:舰队航母的动力选择

一艘大型载人舰,必然不可能没有冗余动力备份,核燃料也不可能因为一个堆发生损失而被全部丢弃。

飞船的造型以及模拟重力

这艘非常是平板型的,类似普通航母。没有自转,那么他的重力从何而来?

Mima人工智能

mima的脑机接入,电影里的展示,是无线式的,而且看起来脑电波探测天线距离人脑有几米的距离。

而且能读取的是人脑的记忆,而不是人脑真正想的内容!

这是什么概念?相当于一个人类,不通过电脑打开文件,就直接用自己的大脑查看硬盘里所有的加密数据。仿佛是探针的东西

电影里,一群工程师对舰长说,检测不出来这是啥。。。

然后,这个物体,明明是可见光可见的,宇宙里存在人类检测不出来的可见光可见的物体吗?肉眼能看到,其物质组成必然是可以检测到的常规物质。

一个人造生态系统,最重要的指标,是物质能量循环与平衡水循环能量循环CO2/O2循环工业制造更替能力,保障某个部件坏了都能更替

这是几个最核心的继承循环

再上层,则是人口繁衍政治及思想稳定文化及科学延续

显然,这艘船的设计指标,主要还是以4个星期的地球-火星之旅而设计的,只具备基础循环的前三:水循环能量循环CO2/O2循环

而后面的则都没有考虑,船长也并不具备那些能力

其实这部电影,只是把背景放在了地球-火星 上,即使你把背景替换成 上海-纽约的邮轮(找不到了陆地和导航系统),也完全能讲述这个电影的内核。

没有《独立日》的大场面,没有末世英雄来力挽狂澜,更没有外星生命的意外降临。

一艘船的人经历了平淡-恐惧-震惊-希望-绝望,到最后一丝活着的气息都没有。

?

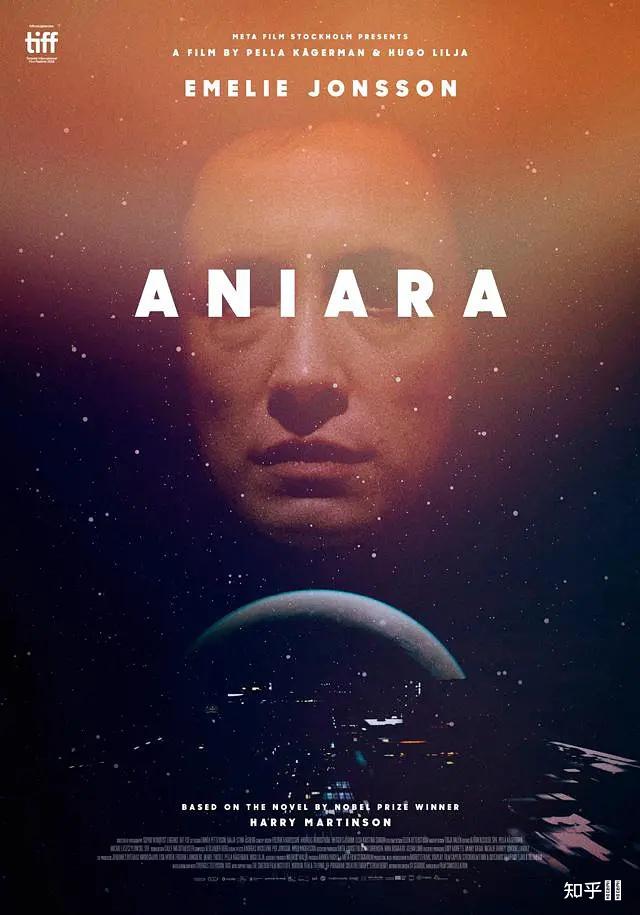

今天聊聊瑞典 / 丹麦电影《安尼亚拉号》。

片名Aniara (2018),别名星舰迷航:安尼亚拉号。

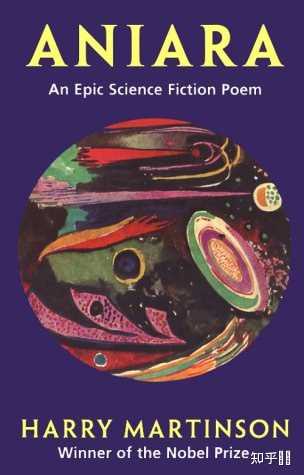

影片《安尼亚拉号》根据瑞典诗人、小说家、散文家、剧作家哈里·马丁森(Harry Martinson)1956年的文学作品《Aniara: An Epic Science Fiction Poem》改编。

原著是一部星际穿越题材的百节长诗,由103篇诗歌组成。

哈里·马丁森1949年当选瑞典学院院士,1974年,“由于他的作品能透过一滴露水反映整个世界”,与艾文德·雍松(Eyvind Johnson)一起获得诺贝尔文学奖,被文学评论家称为“我们这个时代的星球之歌”。

其实早在1960年时,《安尼亚拉号》就已经被改编搬上电视。

只不过受限于当时的技术条件,早期影片表现形式还比较质朴。

影视作品与原著诗歌故事主线保持一致,庞大宏伟的宇宙飞船“安尼亚拉号”用于将人类从地球运送到火星。“安尼亚拉号”启动后没多久就偏离轨道,驶向无边无际的宇宙深处。

略有不同的是,1960年版中“安尼亚拉号”偏离航线的原因是撞击小行星,2018年版中“安尼亚拉号” 偏离航线的原因是燃料箱遭遇太空垃圾撞击,飞船紧急排空燃料。

《阿尼阿拉号》的创作背景是冷战初期,美苏争霸,双方竞相开发核武器,大量核武器如同幽灵一般在人类头顶盘旋。

哈里·马丁森以此描绘了一个人类无法居住的世界。整个地球因为受到大量放射性物质污染,人类无法居住,只能背井离乡,前往火星移民。

在现代科技面前,人类已经显得十分渺小,换到广袤无垠的宇宙中,人类更是显得微不足道。被迫迁徙的人类看似充满希望,实则只是在延缓注定灭亡的结局降临。

“阿尼阿拉号”这个名字出自古希腊语“阿尼阿洛斯”(aniaros),意思是“遇险”或“危难中”。

片名就已经预示了剧情。

《阿尼阿拉号》围绕着希望和绝望展开。

最初所有人都满怀希望地憧憬着火星新生活,紧接着意外发生后,绝望开始冒出了苗头,随后绝望气息逐渐占据上风成为主流,直到所有人灰飞烟灭,绝望成了绝对主宰却也没有了宿主。

生命只有一次,地球也只有一个。

按照目前人类的科技水平,各种天灾都无法灭绝人类,能够把人类彻底弄死的就只有人类了。

维系人类生存最重要的就是地球,人类让地球变得无法居住,自己的下场也可想而知。

《阿尼阿拉号》秉持了科幻小说对于未来的一贯悲观态度。

拉长时间线来看,科幻小说整体都是保持了一种悲情态度。对科技发展、人类未来以及人类本身都表现出担忧态度。

原因很简单,世间万物都逃不开熵增定律。

薛定谔说过:“人活着就是在对抗熵增定律,生命以负熵为生。”这是一个无法避开的定律,一切生命究其一生都在抵抗熵增,而一切都将毁灭。

同样拉长时间尺度,所有挣扎都是肉眼可见的徒劳。

《阿尼阿拉号》更是用一艘载满8000人的巨型宇宙飞船,来印证了这个道理。

所有看似意外的突发情况,其实都是熵增下的必然。

人类毁掉地球后,其实就是在毁灭自己。

侥幸逃离地球前往火星的人,一些在逃离的路上,结局依旧是毁灭,一些直接逃到毁灭结局,殊途同归。

影片《阿尼阿拉号》着重表现的是一船人挣扎的过程。

他们最初相信科技,认为科技可以解决所处困境,可是科技并没有能力解决,于是船长想到使用谎言和思维控制来维系秩序。

随后数十年内设备故障、探针事件等接连发生,人们开始转而相信邪教,从一个极端转向另一个极端。

别看科技和邪教看起来差别挺大,其实在这些人眼中并无太大区别,都只是一种精神寄托。

希望或是绝望,

最终都是徒劳。

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

上一篇:一天掉多少头发正常

下一篇:从《血迷宫》看科恩兄弟的黑色幽默

最近更新小说资讯

- 特别推荐 收藏共读|朱永新:新教育实验二十年:回顾、总结与展望(上)

- 网红+直播营销模式存在的问题及建议

- 火星探测、卫星搜寻、星球大战,你有怎样的“天问”?

- 希腊男性雕塑 希腊人的美学,那里越小越好

- 枸杞吃多了会怎么样 成年人一天可以吃多少

- “妈妈和哥哥被枪杀后,我变成地球最后一个幸存者”:热搜这一幕看哭了……

- 节约粮食倡议书400字作文

- 祖孙三代迎娶同一个妻子,本以为是笑话,没想到却是真实故事

- 进击的中东,唯有一声叹息

- 唐山性感老板娘不雅视频曝光,少妇贪心,少男痴情!注定两败俱伤

- 【盘点】5G时代下,相关专业有哪些?

- 毁三观的旧案, 双胞胎兄弟交换身份与女友发生关系, 终酿伦理纠纷

- 腾格尔在当今乐坛的地位如何(腾格尔为什么能)

- 小贝日本游,11岁小七身材发育成熟,穿紧身衣有曲线,瘦了一大圈

- 甩三大男神前任,恋上有家室老男人拿下影后,她人生比电影还精彩

- 女英雄为国为民,先后嫁给3人,却落个精神崩溃服毒自尽

- 墨西哥超大尺度神剧,四对超高颜值情侣一言不合竟开启“换妻游戏”?

- 妈妈对小学孩子的成长寄语

- 面向未来的工程伦理教育

- 用大宝贝帮妈妈通下水道好吗

- 第36章:家庭伦理

- 华东师范大学心理学考研看这一篇就够了

- 李玉《红颜》 电影带来的世界44

- 微改造 精提升⑩ | “渔民画云码头”,探索传统非遗产业化发展新路径

- 清朝皇帝列表及简介 清朝历代皇帝列表