手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com什么会导致边缘性人格障碍的产生?

关键摘要:国外大多数研究者认为,BPD发病大约60%是遗传性原因,40%是环境原因。

基因、生物和环境因素

如果我们拥有一定的认知框架,采用更强大的研究手段,可以发现:BPD是由多种复杂因素造成的,包括基因构成、压力条件下的基因表现、环境因素(如家庭成员互动)大脑成熟度、发育心理结构、个人性情等。

我常常被问到,是否可以借助脑部扫描、验血或基因测试来诊断BPD?答案是:目前还没有单一测试手段。但是,通过脑部扫描和其他一些测试,再结合可观察到的行为,可能有助于BPD的诊断。BPD不太可能是由单一原因引起的,而是各种风险因素在脆弱个体身上累积的体现。

我将通过研究每一个风险因素来更清楚地阐述上述结论。多数被研究对象是成年人,但大部分病例涉及儿童或青少年时期的创伤或其他因素。

我们收养6个月大的詹姆斯时,收养机构告诉我们他有颅骨骨折,但没有任何神经系统问题。现在他容易冲动和愤怒,并且喜欢操控别人。你认为他目前的问题有可能是脑损伤引起的吗?

这是一个17岁男孩BPD患者的父母想知道的问题。除非孩子有一个典型的成长过程,并在头部创伤后表现出行为变化,否则,婴儿期的头部损伤(如詹姆斯经历的)是否会导致行为变化,并没有一个简单的答案。不过,BPD患者的行为和症状最终由大脑控制,所以对大脑解剖学有基本了解是必要的。

研究人员认为,BPD行为问题源于大脑两个主要区域(额叶和边缘系统)以及一个网络系统(下丘脑一垂体一肾上腺轴)功能异常。我们将依次展开讨论。

一堂速成解剖课

大脑重约3磅,通过脑干与脊髓相连。脑干含有成束的神经细胞或神经元细胞。脑的最大部分叫作大脑。大脑外层称为大脑皮层,虽然只有几毫米厚(像苹果皮一样厚),但含有近千亿个神经细胞。大脑结构分为4个部分,分别是额叶、顶叶、颞叶和枕叶每个部分负责处理不同的行为。

在大脑深处,颞叶之下,是海马体和杏仁体。海马体主要负责学习和各种形式的记忆,稍后我们将描述杏仁体的作用。颞叶本身负责处理听觉、声音和言语等功能。

大脑的后部是枕叶,它包含视觉皮层,来自眼睛的信号在这里被处理和呈现。我们将重点聚焦于BPD患者大脑中最受关注的两个区域:杏仁体和前额叶皮层。

额叶和外伤

额叶是大脑负责执行任务的部分,具体功能如下:

认识到当前行为所造成的后果

·在好和坏的行为之间做出选择

·提出互相对立的观点并权衡利弊

克服和压抑不被社会接受的反应

·判断事物之间的相似和不同之处

关于BPD病因的一个理论是:如果一个人在童年时期受到创伤(身体、性或情感上),会导致大脑额叶部分受损,从而导致执行功能减退。因事故或外伤导致额叶部受损的人,经常表现出易怒、冲动和暴怒。

边缘系统是大脑的一部分,通常被称为“情绪大脑”,它控制着我们的大部分情绪和动机,特别是那些与求生欲望有关的情绪和动机。它也是大脑分管“战斗或逃跑”反应的部分。

边缘系统的两个主要组成部分是海马体和杏仁体。杏仁体对情绪起着重要作用,诸如恐惧、愤怒和与性行为有关的情绪。杏仁体还参与记忆的形成,特别是与强烈情绪相关联的记忆。

17岁的凯瑟琳患有BPD,她是一个极度敏感的人。刚开始接受治疗时,她看起来很投入,很健谈,但每当她母亲参与治疗时,她就拒绝说话。在一对一治疗中,她表达了对母亲深深的爱,可是当她与母亲同处一个房间时,行为就令人困惑。母亲说,凯瑟琳14岁前,母女一直非常亲密。那时凯瑟琳的外祖母刚刚因癌症去世,她注意到凯瑟琳虽然和外祖母关系很好,但似乎能够平静面对外祖母的死亡。在治疗中,凯瑟琳努力在不自伤的情况下体验和忍受情绪问题。

一天,在治疗过程中,针对凯瑟琳母亲认为女儿的问题可以追溯到外祖母去世那段时间,我们询问凯瑟琳此前和母亲有多亲密,她表示关系一直很好。

“那后来发生了什么?”

“外祖母去世的时候,”凯瑟琳说,“我去找我妈妈,我给了她一个拥抱。我妈妈哭得很伤心,她哭着谈到她的母亲,她觉得一切都落空了,她失去了一切,没人可依靠。”她说,当她听到母亲说没人可依靠时,她感到从未有过的伤害,妈妈怎么会觉得无依无靠呢?她有女儿啊!妈妈怎么可以这么说呢?

后来,每当凯瑟琳看到妈妈哭,她就会想起妈妈说过自己无依无靠。这种记忆与强烈的、无法忍受的孤独和悲伤联系在一起,导致凯瑟琳用采取自伤的方式来缓解自己的痛苦。3年多来她把记忆深埋心中,所有情绪都与这段痛苦有关,却从未告诉过母亲。当她最终鼓足勇气告诉母亲时,母亲崩溃了,哭着说:“你忍受了这么久!你为什么不告诉我?我当然不会否定你在我心中的位置,你这么想真的让我很难过。”

14岁的时候,凯瑟琳的杏仁体和海马体储存了关于母亲说过的话的记忆,这种记忆与受伤害、悲伤和痛苦联系在了一起。影像学研究一致发现,相比未患BPD的人,BPD患者脑部杏仁体活跃度高,特别是当他们有自杀念头时。因此,找到减缓杏仁体活跃度的方法,对于减少BPD患者持续的负面情绪至关重要。

相互作用

额叶和边缘系统通常保持着持续的联络。问题在于,在高度情绪化的状态下,控制决策的额叶会关闭,涉及情绪的边缘系统会接管工作。

这个机制对患有BPD或任何情绪出现问题的人不利。例如BPD患者感到极度焦虑和想要自我伤害时几乎不可能做到停下来想一想,这种反复的自我伤害行为(比如割伤)的后果是什么在BPD治疗中,识别和减少情绪激动状态的技术是必不可少的通过使用这些技术,可以让青少年BPD患者花时间用他们的大脑额叶(理性)去思考,从而训练他们更好地处理冲突。

下丘脑—垂体一肾上腺轴

下丘脑垂体一肾上腺轴是一组复杂的神经,在下丘脑(控制体温、饥渴感和身体节律)、垂体(分泌包括催产素在内的荷尔蒙,被认为可以增进母婴关系)以及肾上腺(通过分泌皮质醇和肾上腺素来调节压力)之间起作用。这3个器官之间的相互作用是通过神经递质和激素发生的,从而支配压力反应、调节母婴之间早期的依恋,以及控制情绪和性行为。

许多研究表明,这组神经网络在BPD患者身上不能正常运作,一些治疗就是针对这些异常展开的。例如,部分BPD患者遇到压力时,可以通过服用药物部分阻断肾上腺素的作用,从而减轻压力。

2006年,德国弗赖堡大学的研究人员对所有已发表的关于神经影像学和BPD关系的论文进行了研究。他们注意到,神经影像学已成为研究BPD生物学原因的最重要工具之一所有关于影像学的研究都发现BPD患者大脑的边缘系统和额叶异常。研究人员认为,这个发现与认为大脑这两个区域异常导致BPD症状的观点是一致的

人们常问我,这样的脑部扫描或血液测试能否“证明”一个人患有BPD?或者至少能像一位家长所说的那样,证明这个人的大脑“有问题”?简单的回答是:目前还没有单一的测试可用于BPD诊断。更具体说:研究人员正在研究各种类型的扫描影像信息,看他们是否能检测出BPD患者和非BPD患者之间的大脑差异。到目前为止,这些扫描证实了研究人员的假设:额叶和边缘系统是BPD发病的关键。

查尔斯是一个16岁的高中三年级学生,因为难以控制自己的愤怒前来接受治疗。他在课堂上的表现还不错,但和亲密的朋友起和外出约会的时候,只要觉得事情不顺他意或者人家待他不公平,就会爆发。他承认,有几次他对朋友大喊大叫,还有一次在绝望的时候,对女友有身体攻击。他和许多青少年一样,都是因为对他人或自己的冲动或攻击行为,到我们这里寻求治疗的。

自伤、躯体暴力、攻击、毁坏财物、吸毒等行为属于冲动性攻击范畴,这是BPD研究的重点。1996年,一项对施暴者和冲动放火者的研究发现,47%的人被诊断为人格障碍,特别是边缘性和反社会人格障碍。另一项研究发现,有家暴行为的男性比无家暴行为的男性被诊断为BPD的可能性更高。

脑部扫描显示,有冲动性攻击行为的人前额叶皮层活动水平较低下,这意味着其大脑额叶不够活跃。大多数脑部扫描研究表明,与非BPD患者相比,BPD患者的前额叶皮层功能异常,共病创伤后应激障碍的BPD患者尤为明显。正如我之前提到的,不够活跃的前额叶皮层意味着更难控制由杏仁体引发的情绪反应(比如愤怒)。

几乎所有的神经影像学研究都表明,BPD患者的杏仁体和前额叶皮质有异常。至于究竟是这些异常引发BPD,还是BPD导致这些异常,则有待于进一步研究。

辩证行为疗法的理论依据是,BPD的发生和持续是极度敏感的神经生物学系统与环境因素相互作用的结果。当BPD患者无法控制自己的情绪时,上述相互作用会更加复杂。生性过度敏感的生物学原因可能包括遗传、出生前母体内因素,以及发育早期遇到创伤(比如各种形式的虐待)等。

环境因素包括任何惩罚、伤害或脆弱性情感被忽略,统称不利环境。DBT方案假设,BPD发病起因是生物学因素和环境因素随着时间推移相互作用的结果,会遵循几种不同的模式。有时是环境因素起主导作用,有时是生物学因素作用更大。归根结底,BPD的发病由这两大因素的相互作用造成,最终导致BPD患者在不利环境因素持续影响下,无法学习如何控制自己的情绪。

一位患有BPD的17岁女孩在堕胎后搬出了父母的家。她的母亲曾经告诉我:“我很难过,我的家庭破裂了。我女儿已经好几个月没跟我和她爸爸说话了,爸爸对女儿待我的态度很生气。我的另外两个孩子也很生姐姐的气。我又累又沮丧,觉得自己无能为力了。我希望女儿快乐,想帮助她减轻痛苦。她小时候我辜负了她,现在她正在成年,我又辜负了她。我也很担心其他孩子会出现同样的状况。”

陷入“自责和互责”对青少年BPD患者及其家人都无益。当孩子患了BPD,通常家长会受到来自四面八方的责备,很容易陷入“糟糕的父母”的争论中。其实大多数情况下,父母都尽了最大努力。应该清楚地认识到,BPD发病有很多风险因素和潜在原因毫无疑问,父母在BPD的发展过程起一定作用,有时甚至至关重要。了解父母角色的作用,有助于我们认识各种风险因素,并关系到如何进一步帮助家庭改变其养育模式。

最近的一项研究发现,父母教养不当和孩子本身的创伤经历,可能会对青少年的情绪调节产生负面影响。研究人员发现,那些母教养方式不恰当的孩子,很难表达自己的情感,而且抑郁程度较高。而母亲正面的教养方式有助于青少年的情感表达,即使遇到性虐待这类情况。

研究人员得出结论,孩子对其父母教养方式的感受,会明显影响孩子表达情感的能力。他们进一步发现,父母中某一方养育不够好时,另一方表现优秀也可以有效地保护孩子,以防止出现述情障碍(无法用语言表达情感或个人感受)。

在心理学上,“性情”这一概念通常被认为是人格的一部分它是内在的、天生的。例如,父母通常会描述他们的孩子的性格是如何不尽相同,而且这些差异早在孩子出生后的第一年就被发现了。

除了性情,许多研究和思考都是针对BPD成年患者童年时的依恋缺陷展开的。本质上,依恋是一种寻求与另一个人亲近并因这人在场而感到安全的倾向。随着时间的推移,正是这种情感的纽带,将一个人与另一个人绑在一起。本书特指的依恋是一个孩子与其母亲、父亲或其他早期养育者之间的纽带

有关亲子关系的一个基本理论是:父母对婴儿的需求做出敏感而准确的反应,会让婴儿产生安全的依恋,缺乏这种敏感反应则会导致不安全的依恋。究竟是父母与孩子之间糟糕的依恋关系导致BPD,还是大脑中某种连结中断会导致依恋障碍,仍有待观察。然而,研究发现,在BPD患者中几乎普遍存在依恋障碍。

母亲养育的质量已经被反复证明可以预示婴儿的安全感。父母对婴儿的敏感反应被认为是决定婴儿是否感到安全的最重要因素。研究还表明,孩子缺乏安全感与父母的负面性格特征有关。这负面性格特征包括思维僵化、非黑即白、缺乏同理心、将责任推卸给他人(特别是孩子),并且始终认为他们所做的一切都是为孩子着想。研究表明,父母对孩子的同理心和敏感度,会使孩子更容易对他人产生同理心,而安全的依恋则使这一切变得更加容易。

依恋障碍可能对BPD的发病起重要作用,但是结合所有遗传学和神经学研究发现,高达87%因症状需要住院治疗的BPD患者,有过严重的被虐待和/或被忽视经历,其中81%的患者遭受过父母的直接虐待。创伤也是一个至关重要的因素,研究表明,儿童创伤影响额叶的功能,这点和BPD的病理学相吻合。无论如何,父母的养育方式是至关重要并值得深究的。

哈佛医学院的卡伦·莱昂斯·路斯( Karlen Lyons Ruth)博士长期致力于研究婴儿和养育者之间的早期依恋如何影响其人格发展,她的研究包括早期依恋和养育质量与成人边缘性人格障碍症状之间的关系。

路斯强调了母子互动对于婴儿情绪调节能力的重要性。她认为“依恋探索平衡”的破坏会干扰孩子认知和社交技能的发展。“依恋探索平衡”的含义是:如果婴儿想全情投入地探索其周围环境,他必须确信如果遇到危险,母亲会在那里。一个不能确信的孩子,会把注意力放在与母亲的依恋关系上,而不是探索其周围的环境。如果他遇到外在威胁,“母亲可能不在那里”的恐惧,与BPD患者后来出现的“被遗弃恐惧”是有关联的。

1991年,路斯和她的同事做的一些研究表明,来自母亲和家庭的危险因素,如虐待、父母压力和母亲的抑郁症状,基本上会导致孩子难以与养育者建立安全的依恋关系。

此外,2004年,对13项有关BPD患者依恋研究的回顾一致认为,BPD与不安全依恋有很强的相关性。BPD患者最具特征的依恋类型包括未解决型( unresolved)焦虑型( preoccupied)和恐惧型( fearful)。该回顾还显示,每一种依恋类型中,患者都表现出对亲密关系的渴望和对依赖与排斥的担心;成年BPD患者在幼年时的不安全依恋与后来出现的糟糕人际关系是有关联的。他们还得出结论,有不安全依恋的人容易患上BPD

许多父母认为自己应该对孩子的边缘性人格障碍负责,他们不是在养育方式上做错了什么,就是遗传了不好的基因给孩子。此外,很少有养父母会比较早地意识到,被收养的孩子有可能出现严重的行为和个性问题。所以当这样的问题显现出来时,他们常常感到内疚、自责。

BPD患者的症状,如不适当的愤怒、情绪波动、偏执或解离、冲动和紧张、不稳定的关系等,在其亲属中也更为常见(相比于其他人格障碍患者亲属)。在BPD患者的一级亲属(即父母、兄弟姐妹和后代)中,姑且不谈是否患BPD,其BPD相关性格特征也更普遍。

对BPD患者的家庭和双胞胎研究表明,虽然BPD本身可能不会遗传,但一些行为,如冲动、自杀倾向、情绪不稳定和攻击性,似乎是会遗传的。例如,许多患者父母认为他们自己像小孩一样情绪化,但不至于像他们的孩子那么喜怒无常。一些父母承认他们有自杀的想法,但从来没有付诸行动。

鉴于BPD患者行为的惊人多样化,这种疾病的根本病因可能涉及多个基因。尽管研究并没有发现某一个基因会导致BPD,但确实发现基因的差异与某些行为密切相关。这些基因的差异性,加上大脑结构和环境对个体的影响,才是BPD的综合成因。

一项关于BPD与遗传学关系的大型研究,观察了92对同卵双胞胎和129对非同卵双胞胎。同卵双胞胎拥有相同的基因和环境,非同卵双胞胎拥有相同的环境,但基因不同。研究人员发现,BPD患者的症状69%归因于基因,另外31%归因于环境因素。大多数研究者认为,BPD发病大约60%是遗传性原因,40%是环境原因。

麦克莱恩医院的医学博士约翰·冈德森和他的研究伙伴曾发起一项大规模的研究,专注于BPD的遗传学起因。研究团队根据BPD患者出现的主要问题把他们分为3组。第一组有明显的情绪波动,第二组有自伤等行为,第三组有人际关系问题如交往障碍。研究人员正在研究不同类型的患者是否有其独特的基因构成。这项研究希望能提供一些结果,帮助我们进一步对BPD分类,并为将来的BPD研究开发一个基因库(DNA的收集和储存地)。

另一项关于BPD的研究发现,一种基因变异会影响多巴胺的功能。多巴胺是大脑中调节运动、情绪、动机和愉悦感的化学物质。有这种基因异常的BPD患者往往比没有这种基因异常的患者更容易抑郁。

如果仅仅是亲子关系问题或血清素水平低造成BPD发病,那么一些育儿课程和一种促进血清素的药物就足以应付了。但其实不然,生活中的许多其他事件也会影响BPD的发病,包括酒精滥用、创伤、虐待和性虐待。

酒精滥用

2005年,道恩·撒切尔( Dawn Thatcher)博士和他的同事进行了一项研究,将青少年饮酒和其他青少年性格特征作为成人BPD症状的预测因子。研究人员招募了355名有酗酒史和169名没有酗酒史的青少年;6年后,他们监测了其中已经进入成年早期的BPD患者,发现酗酒以及有其他精神障碍的青少年,比没有酗酒但有其他精神障碍的青少年更容易患BPD

许多研究表明,大多数人格障碍患者都有创伤、被虐待的病史,BPD患者尤甚。而且,BPD患者和在儿童及青少年期有身体受虐史的成年人患创伤后应激障碍的可能性,是没有BPD或受虐史的成年人的两倍。

治疗BPD的临床医生经常关注患者儿童期受虐史,一旦发现,就以此作为BPD患者的病因。这一假设在BPD文献中得到了有力的支持。这表明大多数BPD患者都遭受过情感、身体和性虐待。

研究表明,高达75%的BPD患者曾遭受过性虐待,意识到这一点是很重要的。然而,也有相当一部分患者儿童期没有遭受过性虐待。冈德森指出,不是所有的BPD都必定有性虐待史,性虐待也不足以单独导致BPD

研究还发现,来自父母的性虐待与孩子的自杀行为有显著关联,父母的性虐待和情感忽视都与孩子的自伤行为显著相关。以下4个与虐待相关的危险因素,是BPD诊断的重要预测因子:

女性

·来自男性非养育者的性虐待

·情感上被男性养育者否认

·被女性养育者不一致对待

在遭受过性虐待的BPD患者中,超过50%的人反映,他们在儿童和青少年时期至少每周被性虐待一次,跨度至少一年。施虐者是父母或患者熟悉的人,更有甚者,被两个或两个以上的罪犯性虐待。超过50%的人还报告说,他们受到的性虐待至少涉及一种形式的身体侵入并遭受武力或暴力。有理由相信,儿童被性虐待的严重程度与BPD总体上的严重程度和整体状态显著相关。

几乎所有在麦克莱恩医院就诊的青少年都被诊断出患有其他精神障碍,如焦虑、抑郁、双相情感障碍、创伤后应激障碍、注意缺陷障碍等。儿童期精神障碍,如注意力缺陷障碍、注意力缺陷多动障碍或双相情感障碍,可能会增加长大后出现人格障碍的风险。这些情况会以各种形式发生。

第一,精神障碍本身可以直接影响人格发展。例如,一个抑郁的孩子可能会觉得自己一文不值,随着时间的推移,这种信念可能会成为自己的核心信念。

第二,症状和行为可能导致他人的反应,从而影响人格发展。

例如,一个多动症的孩子可能会受到父母的体罚或虐待,或者受到不同形式的对待,有时会受到惩罚,有时会被漠视

第三,儿童期精神障碍可能只是人格障碍的早期表现。

澳大利亚精神病学家、医学博士约瑟夫·雷伊(JosephRey),是青少年期人格发展最著名的研究者之一,多年来开展了各种研究。他的研究小组发现,40%在青少年期被诊断为“破坏性障碍”(如ADHD)的患者后来被诊断为人格障碍。相比之下,只有12%患有情绪障碍如抑郁症的患者,会发展成人格障碍。他继续跟踪这组孩子到成年,发现人格障碍会伴随功能障碍,包括触犯法律问题、不良的工作记录、过早同居、社会孤立和人际关系问题。

另一项研究发现,青春期有情绪、焦虑和药物滥用障碍的人,人格障碍的发生率是没有这些问题的人的两倍多;而且,一个人被诊断出有轴I类精神疾病越多,他或她就越有可能发展成人格障碍。

互联网显然给社会带来了难以置信的好处,但也隐藏着许多危险,青少年BPD患者尤其脆弱。网上的性爱狂魔、有关毒品和自杀方法的信息、彼此不知背景的友谊、速成的同伴群以及迅速传播的匿名欺凌等,构成数不胜数的网络危险。

例如,2014年的一项研究表明,与传统的欺凌相比,网络欺凌与儿童和青少年的自杀想法有更密切的关联。如今,网络欺凌可以在许多平台发生,包括博客、社交网站、在线游戏和短信。经历过网络欺凌的儿童和青少年的比例因年龄段的不同而有差异,从10%到40%不等。

在2006年4月,美国心理学会发表了一系列文章,题目是“儿童、青少年和互联网”。APA指出,“在美国,75%到90%的青少年使用互联网收发电子邮件、发送即时消息、访问聊天室和览其他网站。在网络上花费大量时间对年轻人既有负面影响,也有正面影响,例如,有的人交流自伤办法,而有的人分享提高学习成绩和健康意识的经验。”

另一项研究发现,社交媒体的使用拓宽了青少年的人际关系。这项研究还发现,青少年接收到有关其个人现状的反馈的频率和语调影响了他们的自尊。正反馈能增强青少年的自信心和幸福感,而负反馈则相反。对于感到被边缘化的青少年来说,互联网可能尤为重要。它提供了一个他们认为风险很低的平台,既可以在网上找到各种差异化的人群(感知上的和真实的),也可以互相交流本来难以面对面分享的信息。此外,在互联网里可以匿名存在,青少年可以隐藏在假身份背后。研究表明,加入网上论坛的主要目的是寻求社会支持和摆脱孤立感。

不幸的是,有心理问题的青少年比没有心理问题的青少年更容易在网上与陌生人分享个人信息。例如,研究表明,浏览关于自伤的留言板和论坛的大多数是12至20岁的女性,他们登录后会询问和分享有关自割与其他自伤行为的信息。这些渠道的确为孤僻的青少年提供了社会和情感支持,但也为自割、其他自伤和潜在致命的“解决问题”方式等行为正名。以下这则消息匿名发布在互联网论坛上:

谢谢大家!每当我发疯的时候我就会登录,连我的朋友都不明白,很高兴和你们中的一些人聊天,这有助于我理解你们所经历的一切并成为你们中的一分子。被诊断为BPD是一件可怕的事情,我确实大多数时间感到孤独。有人说割伤比较好,但我不这么做,我灼烧自己。我大部分时间感到空虚,但灼烧有时能帮助我。我不断进出医院和急诊室,我已经和大多数家人和朋友绝交了,我真的很想找一些人分享我的诊断,我很快就回来。

在《虚拟前沿:互联网与青少年自伤》一文中,研究人员研究了互联网留言板以自伤为主题的社群。他们留意到,1998年有一个近百名成员的自伤留言板,等到2005年,则共有168个自残留言板,成员达到1万人。留言板是匿名的,但人们在这里可以得到别人的理解。

这种沉迷于网络或电子设备的生活方式,会让情感脆弱的孩子出现什么问题?当他们遇到困难,他们会求助于谁?对他们而言,在线论坛是朋友和家人的替代品。大部分网友对寻求帮助的人的情况并不了解,或不明其痛苦,恰恰BPD患者最担心的就是被遗弃。

例如,当你在线时,一旦谈话变得过于激烈,你可以轻而易举地退出。如果BPD患者正在寻求帮助,而在线另一端的网友突然退出,就可能会引发被遗弃的恐惧。一个16岁的女孩告诉我,每当她在一个在线论坛上告诉一个支持她的同伴,正在考虑割脉自杀时,如果对方根本不回应或者直接断开连接,她就会觉得被一个不认识的人抛弃了。她说:“我在网上被甩了。”

诚然,互联网确实提供了益处,从理论上讲,网上论坛和博客可以成为社交技能较差的青少年匿名分享经验的地方,也便于青少年练习社交互动。研究人员发现,这种在线交流减少了青少年之间的社会孤立感,有助于他们与同龄人建立联系并探索自我。这有助于解释压力环境下互联网如何能成为青少年的虚拟同伴支持团体在这里他们可以表达自己的感受,并交流有关减压方式的信息。

尽管如此,网络群体不仅为自伤和潜在的致命行为正名,还能起到推波助澜的作用,它们为自伤青少年提供了一个强有力的聚集平台。自伤并不是第一个通过媒体传播开的行为,20世纪80年代,神经性厌食症被大众媒体曝光后不久就被广为传播。例如,2002年,一项针对斐济女孩的研究显示,大众媒体报道后,进食障碍现象更普遍了,以越来越瘦的时装模特作为审美标准加剧了问题的严重性。

我们治疗的许多青少年谈到互联网如何为他们提供所需要的社区互助。一位女孩告诉我,在她发布了要自杀的消息后,另一个以赞助人自居的网友,说服她告诉母亲自己服用了过量的药片,她因此被救。但是,也有一些青少年说,如果他们没有在网上读到相关信息,就不会发生自伤行为。

除了将自伤作为一种应对技巧,许多在线讨论的其他话题也令人担忧,其中包括关于吸毒、性行为、暴饮暴食和合理化自杀行为。青少年讨论的另一个热门话题是对父母的失望,他们声称,父母不理解他们。

尽管越来越难以监测和限制互联网和社交媒体的内容和渠道,父母和养育者还必须知道,这些都是青少年有效的信息来源。一些在线资源是无价之宝,但另一些是有偏差的、误导的以及潜在致命的。无论是在治疗中还是与父母在一起,青少年都需要一个论坛,能够质疑他们在读什么或被告知什么。对父母来说,最重要的一项技能是保持好奇心,而不是做出判断,这是需要大量练习的。

你只需去任何一家杂货店的收银台就可以看到,这里贩卖的是种宣传“虚假自我”的文化:封面模特瘦弱,美貌重于大脑,性生活随意。(当人们被迫遵从外在的期望,例如礼貌或看起来有吸引力;当这些期望可能与他们的真实身份以及他们通常的行为或感觉不一致时,虚假的自我就会出现。随着时间的推移,生活在一个永久的虚假自我状态中会变得极不健康,因为这个人失去了他或她的真实的自我感受。)

另一个令人担忧的问题是,我们的文化通常满足于及时行乐和快速解决问题,并且蔑视人们寻求长期帮助的想法。有这样的流行语:“通过化学作用来更好地生活”,或者认为药丸可以让情况好起来。也许这在某些情况下是对的,但在其他情况却不管用。告诉BPD患者有一个简单的答案或“振作起来”会使他们沮丧;更糟糕的是,这并不能解决他们的问题。

当代生活对BPD推波助澜的另一个原因,是学生为了出头地而参与竞争所受到的压力和负担(来自自己、家长和高等院校)。许多诊所报告,据他们观察,压力导致的自伤行为逐年明显增加。2011年,一项关于这个问题的大型研究发现,在受调查的11529名学生中,15.3%有自伤史,6.8%在过去一年内有自伤行为。大部分自伤者自伤不止一次,近半数自伤者的自伤行为超过6次,初次自伤的平均年龄为15.2岁

许多文化因素与家庭环境、个体生物学相结合,为BPD的发病创造了条件。

BPD这一疾病有多面性,其形成更是涉及诸多因素。大量研究展现了各种关联性和可能性。研究认为基因与冲动性攻击和情绪不稳定有关,BPD患者和受虐者的大脑中显示神经递质水平异常并揭示BPD患者的某些大脑区域可能受损或发育不良。其他的问题包括父母教养不当、依恋障碍、性虐待、不认可、药物滥用等另外还有当代文化带来的压力。

因此,BPD的病因不是单一因素,而是由环境和基因作用于发育中的大脑及其结构,以及化学物质等的累积效应共同造就的。令人沮丧的是,BPD是经年累月长期发展形成的,通常也需要多年的治疗才能痊愈。令人鼓舞的是,可以从多个干预点去着手治疗,随着时间的推移,这些治疗措施会越来越完善。

成因的版本在bpd书籍里的版本不尽相同,答主认为2020年末刚在国内出版的:青少年边缘性人格障碍家长指南 算是最好的版本了。以上内容基本出自于这本书。

导致边缘性人格障碍(Borderline Personality Disorder)的两大主要因素是无效环境以及遗传性的过度情绪化。

接下来讲讲什么叫做无效环境。

某种意义上,无效环境意味着攻击或者质疑个体感受的基础或真实性,其具体形式包括但不限于否认、嘲笑、忽视或者评判TA人的感受。

不论是哪种形式,其核心都是一样的:在无效环境中,个体的感受永远是“错误的”。

在无效环境中成长的孩子通常认为自己的情绪反应是不正确的或者不需要被关注的,久而久之,TA们会对自己的情绪感到困惑或者不信任。

虽然虐待环境也属于无效环境的一种,但是两者不能一概而论。

无效环境的典型特征是,在这种环境下个体往往极端忍耐自己的情绪体验,直到在某个时候完全爆发。

边缘性人格障碍研究人员及临床医生Marsha M. Linehan指出边缘性人格障碍易发于早期。

在这个阶段,孩子们通常被告知TA们应该自我消化自己的情绪,而不是寻求父母的帮助。

结果,孩子们永远无法学会如何解决或者控制自己的情绪,也无法学会解决引发这些情绪的问题。

认可和表扬是不一样的:认可是对个体的充分接受,而表扬只是称赞的话。

并且认可指得是不论你是否赞同TA的感受,你都承认并理解TA当下的情绪反应。

表扬针对的是个体的行动或行为而不是背后的情绪,所以表扬有时候也可能造就无效环境。

因为你虽然表扬和强化了个体的行为,但是却没有认可TA们为此做的努力以及产生的消极感受。

这可能会让孩子们觉得TA们没有被完全接受,甚至被忽视了。

接下来将讲解,关于失效环境是如何以表扬为掩护的例子:

一位小朋友虽然对于第一天上学又紧张又害怕,但是TA还是勇敢地独自一人去了学校。

如果父母只是表扬TA,那么很简单,只需要说:“你做得真棒!”

但是,父母需要发自内心地认可TA,那么可能会说:“一个人来上学真的是一件很不容易的事情,你真的很努力做到了这一点吗,你做得太棒了!”

当然还有一种以否定过去,而表扬现在的形式。

例如:“你做得不错,现在知道你原来有多蠢了吧”,这样的表扬只是对当下行动的表扬,但是却认为TA们之前是愚蠢的,否定了TA们的情绪感受。

这也会造成无效环境。

那些听着无效评论长大的孩子们,尤其是听着看似表扬和支持的无效评论长大的孩子们很难鉴别这种评论和真正的认可之间的差别。

这种包装成表扬的无效评论不仅会让这些深陷其中的孩子们感到不适,也会让其TA孩子们感到难以区分。

有些成年人也完全没有意识到这种伪装成表扬的无效评论带给孩子们的伤害,TA们会把孩子们由此产生的消极情绪和缺乏安全感定义为“过度敏感”,却不会意识到 这是由于家长的不够体贴造成的。

人和人之间体验人际关系和互动的方式其实也是不同的,也就是说,同一种场景对一个人来说是无效环境,但对另外一个人来说却可能并不是如此。

个体的脾气性格会影响TA对于有效性的感知,每个人都会有一些格外脆弱和敏感的时候。

导致边缘性人格障碍的无效环境并不是一种周期性的体验,而是一种持续的体验。

边缘性人格障碍的并不是一次简单的无效性体验,而是复杂且重复出现的无效性环境使得个体的感受和想法变得不再重要,因此逐渐导致而成。

References:Reeves M, James L, Pizzarello S, Taylor J. Support for Linehan’s biosocial theory from a nonclinical sample. Journal of Personality Disorders. 2010;24(3):312-26. doi:10.1521/pedi.2010.24.3.312 National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. Cattane N, Rossi R, Lanfredi M, Cattaneo A. Borderline personality disorder and childhood trauma: exploring the affected biological systems and mechanisms. BMC Psychiatry. 2017;17(1):221. doi:10.1186/s12888-017-1383-2 Reeves M, James L, Pizzarello S, Taylor J. Support for Linehan’s biosocial theory from a nonclinical sample. Journal of Personality Disorders. 2010;24(3):312-26. doi:10.1521/pedi.2010.24.3.312 徐州「丰县生育八孩女子」事件中,对于拐卖行为习以为常的村民是否属于一种集体无意识?有人恨自己的爸爸吗?为什么?我要求得了抑郁症高三儿子上进,我做错了吗?

欢迎关注壹点灵——

用专业的心理服务,叩开幸福的大门。

好久没有回答边缘性人格障碍的问题了,我来尝试一下。

注明:在下面的回答中,我会用BPD来代表“边缘性人格障碍”。

严谨的来说,科学研究没有办法告诉我们“是什么导致BPD”,但是我们可以通过数据来识别出“BPD的风险因素”,也就是说哪些因素会显著增加某人患上BPD的概率?

这就好比说,我们没有办法说“XX因素导致癌症”,因为每个人的具体情况都是不一样的,但是我们可以说“抽烟显著增加某人患上肺癌的风险”。大概就是这样的逻辑。

总的来说,我们有以下两种方式来研究“BPD的风险因素”(risk factors):

第一:我们首先需要找到两组人群,第一组是经过诊断患有BPD的患者,第二组是没有BPD的精神疾病患者或健康人群,然后我们将这两组人群进行对比,可能会发现这两组人群在某些因素上存在统计学上的显著差距。打个比方,我们可能发现在BPD患者中,他们在童年时被性侵的比例要远高于没有BPD的精神疾病患者或健康人群,那么这就代表“童年时被性侵“可能是一个”BPD的风险因素“。

第二:我们也需要找到两组人群,但是和上面的研究方法不同,第一组是单卵双生子(monozygotic twins),第二组是异卵双生子(dizygotic twins),然后我们对这两组人群做精神疾病的诊断,看他们是否患有BPD或者有怎样的BPD症状。然后我们可以对这两组人群的数据进行分析,第一组是完全一样的遗传因素和环境因素,第二组只分享一半的遗传因素但是有一样的环境因素,这样我们就可以得出结论:到底遗传因素和环境因素对BPD的形成有多大的影响。

下面我们来回顾具体的研究文献,大部分研究采取了第一种研究方法,少数研究采取了第二种研究方法。

我们可以来参考Stepp, Lazarus, & Byrd (2016)对相关文献的系统性综述[1]。

作者们从376份文章中筛选出了共计39项关于BPD风险因素的研究,共计24个独立的样本和43,681位被试,然后对这些研究的数据进行了再次分析。

作者们总结出了以下的BPD风险因素:广义上的社会性风险因素(Broader Social Risk Factors):包括社会经济地位(socio-economic status)、生活压力(life stress)、家庭逆境(family adversity,比如家庭解体和婚姻冲突)。家庭因素(Family Factors):包括父母和家庭的精神疾病史(parent/family psychopathology,总的来说父母患有精神疾病,那么孩子更容易患上BPD)、父母的育儿行为和方式(parenting behaviour/style,比如缺少温暖、过度惩罚、被抛弃、得不到满足)、家庭的氛围以及父母和子女的关系(family climate and parent-child relationship,比如父母和子女间的冲突会增加子女患BPD的风险)。虐待和创伤经历(Maltreatment and Other Trauma):包括各种类型的儿童虐待(child abuse,比如肢体虐待、性虐待、情绪虐待、语言虐待)、对儿童照顾的疏忽(child neglect)、来自同龄人的创伤(peer victimization)。儿童自身的因素(Child Factors):包括认知功能(cognitive function,较低的智商增加患上BPD的风险)、依恋(attachment,比如缺乏安全的依恋,或者紊乱性的依恋)、性格和气质(temperament/personality,比如负面情绪、情绪不稳定、容易冲动、缺乏自制力)、精神疾病史(psychopathology,总的来说患有其他精神疾病也会增加患上BPD的风险)。

总结一下,如果我们把以上的这些风险因素都合并起来,大概会出现一个怎样的案例呢?TA出生在社会经济地位较低和生活压力较大的环境中,父母患有精神疾病,并且父母的育儿方式存在问题,父母和孩子间经常发生冲突。TA在成长期间,曾经遭受过显著的创伤,可能是来自于父母的虐待,也可能是来自于同学的霸凌。最后,TA的认知能力不是很强,缺乏对他人的安全依恋,性格上比较情绪化/易怒/易冲动,而且可能患有其他的精神疾病。

那么根据研究来说,TA患上BPD的风险可能是相当高的,这也和我们的临床经验相吻合。

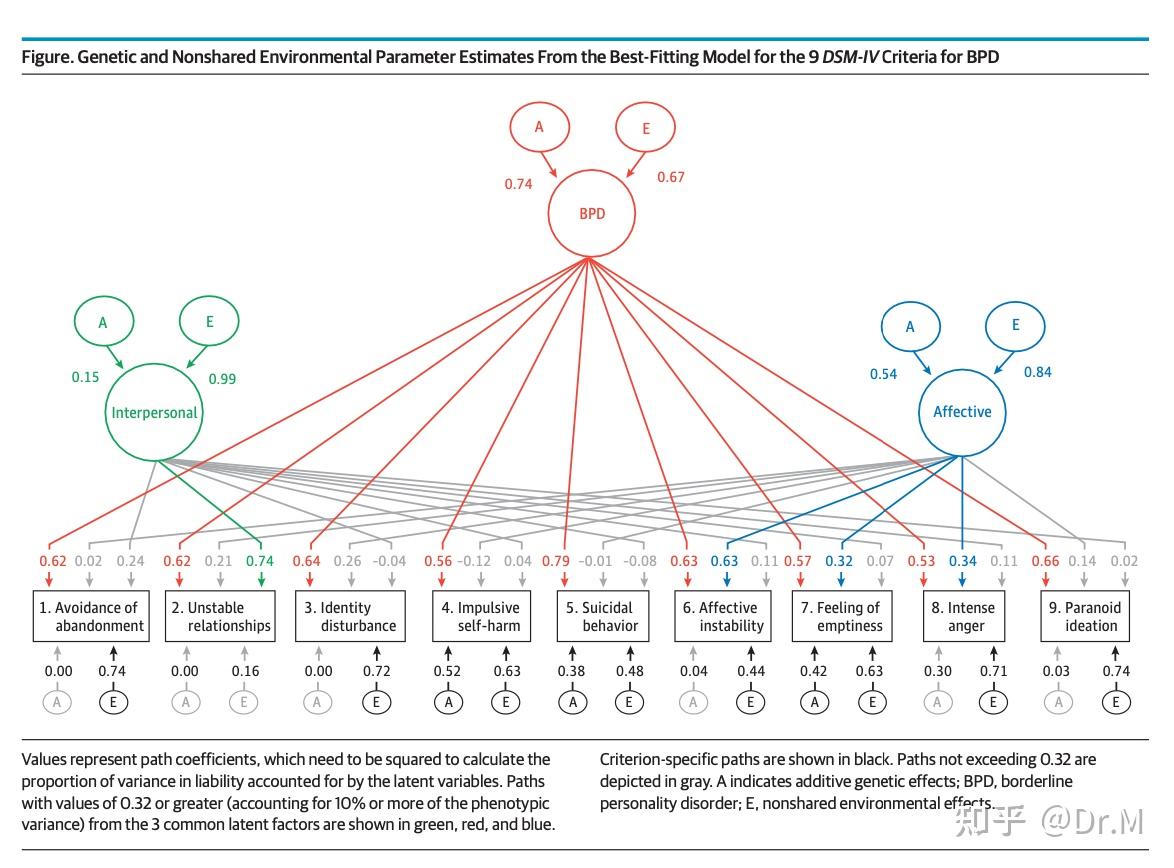

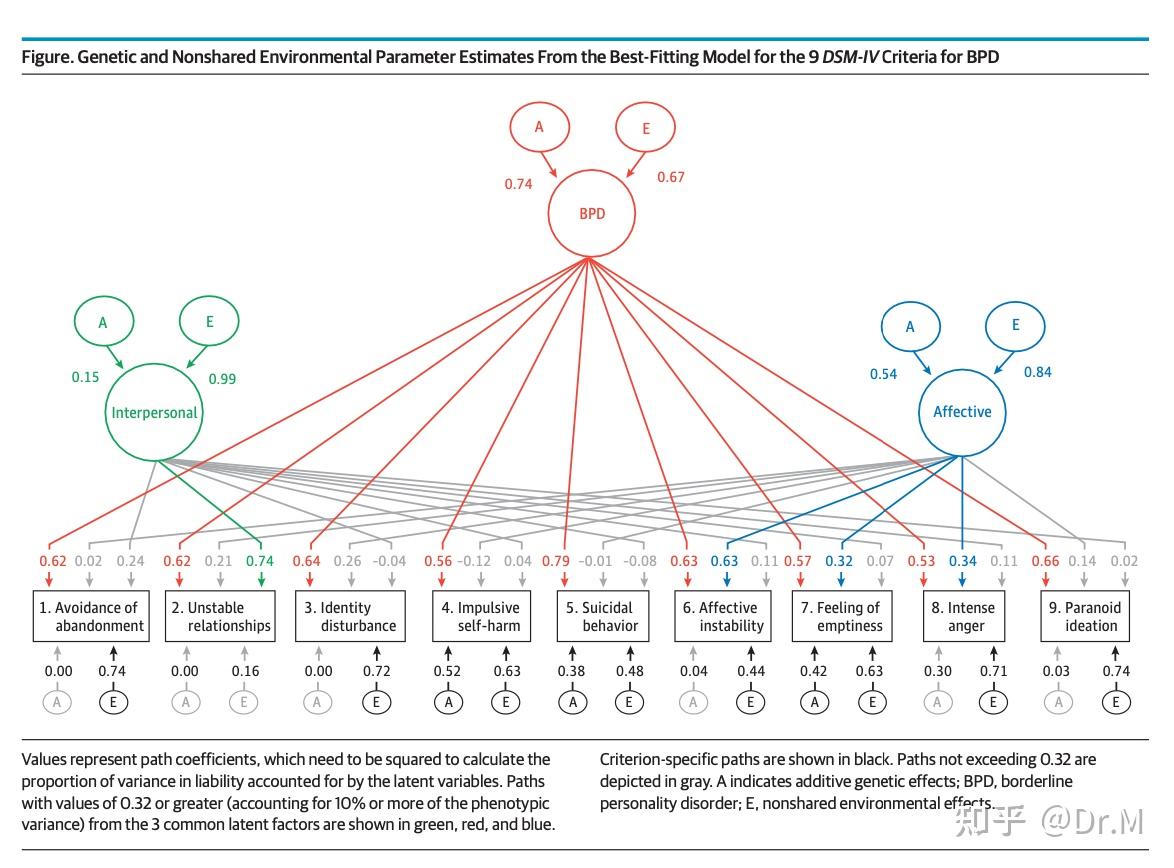

我们可以来参考Reichborn-Kjennerud et al. (2013)的研究[2]。

作者选取了来自挪威公共卫生研究所孪生小组(Norwegian Institute of Public Health Twin Panel)的数据,回答了上述的问题。这里需要注意的是,这个孪生小组对挪威在1999年到2004年间出生的2801对双胞胎进行了全面的精神疾病诊断。在这项研究中,被试的平均年龄大概是28岁。

作者们对同卵双胞胎和异卵双胞胎的BPD症状进行了统计分析,并建构了数据模型,目标是为了搞清楚到底遗传因素和环境因素可以对BPD产生多大的影响。

主要结果如下:存在一个单项的因子,可以显著影响到BPD所有的九条诊断标准。这个因子55%受遗传影响,可以被称为“遗传因素”。还存在两个因子,可以显著影响到BPD的两条诊断标准(一是情绪失控,二是人际关系失控)。这两个因子分别29.3%和2.2%受遗传影响,可以被称为“环境因素”。

总结一下:

根据这份研究的数据模型,存在一个叫做“BPD一般因子“(general BPD factor),这个因子和BPD所有九条诊断标准都显著相关。

更重要的是,这个“BPD一般因子”是55%受遗传影响的。这个数字和之前的研究也高度相似,其他的研究指出BPD的遗传因素可能占60%[3]或51%[4]。

更多数据可以看下图:

所以,我们可以说BPD是50-60%来自遗传因素,遗传因素的影响大于环境因素的影响。

这是一个相对“老生常谈”的话题了,临床上最常见的情况就是,大多数BPD病人都遭遇过显著的创伤经历,相当多的BPD患者同时满足创伤后应激障碍症PTSD的诊断标准。同时,到底BPD和复杂性创伤应激障碍症(Complex PTSD)是否是同一概率,目前也存在不少争议[5]。

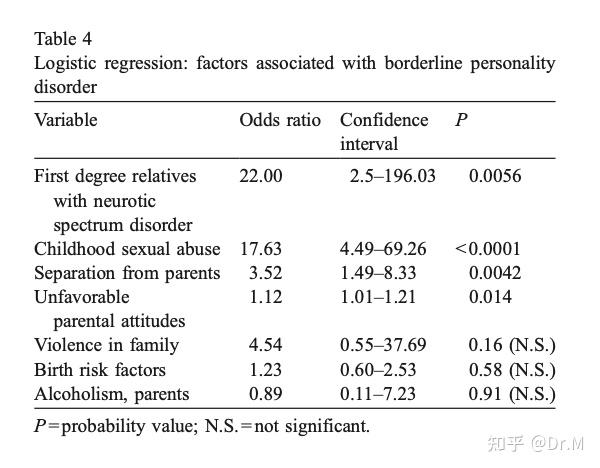

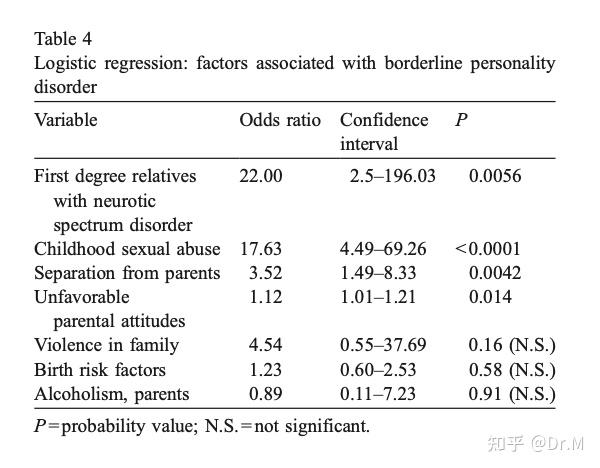

为了回答这个问题,我们可以来回顾Bandelow et al. (2005)的研究[6]。

作者选取了共计66位BPD患者和109位健康的被试(也就是没有任何精神疾病),然后对他们过去的创伤经历、父母育儿方式和行为、家庭精神疾病史、出生风险因素进行了详细的调查。收集完数据后,作者将这两组被试进行了对比,目标是为了识别BPD的风险因素。

主要结果包括:和健康对照组相比,BPD患者更容易遭受显著的创伤经历,包括性虐待、暴力虐待、与父母分离、童年期患有疾病。和健康对照组相比,BPD患者遭受的创伤经历更为严重。和健康对照组相比,BPD患者父母的态度更为否定。和健康对照组相比,BPD患者的家庭更容易存在精神疾病史,特别是焦虑障碍、抑郁症、自杀。和健康对照组相比,BPD患者是早产儿的情况更为普遍。

但是当作者把所有的风险因素放到同一个统计模型中时,只有下列因素可以显著地增加BPD发病的风险:家庭存在情绪疾病史(familial neurotic spectrum disorders)。儿童时期的性虐待(childhood sexual abuse)。与父母分离(separation from parents)。不适宜的父母育儿方式(unfavourable parental rearing styles)。

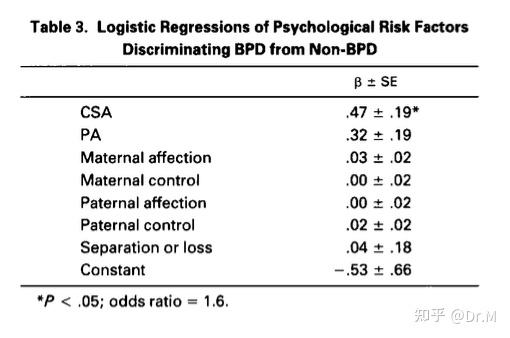

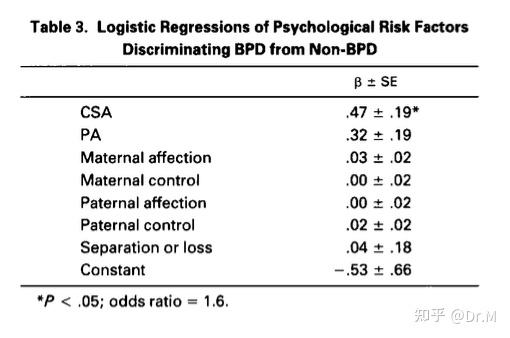

关于以上的这个统计模型,可以参考下面的表格:

这个问题不难回答,我们可以参考来自同一作者的两份研究,分别是Paris, Zweig-Frank, & Guzder (1994)[7]和Paris, Zweig-Frank, & Guzder (1994)[8]。虽然是同样的作者和发表年份,但是发表期刊不同。。。前者是对女性BPD患者的研究,后者是对男性BPD患者的研究。

先看女性BPD患者的风险因素。

作者们将患有人格障碍症的女性病人分为两组,分别是BPD患者(一共78人)和非BPD患者(一共72人),然后作者对这些患者进行了访问,并让他们完成了一份量表。儿童时期的性虐待(childhood sexual abuse,简称为CSA)。儿童时期的肢体虐待(childhood physical abuse,简称为PA)。较低的来自于母亲的关爱(lower maternal affection)。

但是如果把上述的风险因素放到同一个统计模型中的话,儿童时期的性虐待是可以把BPD患者和非BPD的人格障碍患者分开的最强有力因素。

上述的统计模型可以参考下面的表格:

研究方法和上面那篇文章几乎是一样的,作者将患有人格障碍症的男性病人分为两组,分别是BPD患者(一共61人)和非BPD患者(一共是60人)。然后作者对这些患者进行了访问,并让他们完成了一份量表。

作者发现,对于男性的BPD患者来说,风险因素包括以下:更高频率的儿童时期的性虐待(childhood sexual abuse,简称为CSA)。更严重的儿童时期的性虐待。持续时间更长的儿童时期的肢体虐待(childhood physical abuse,简称为PA)。更高概率在童年早期与父母分离或丧失父母(increased rates of early separation or loss)。更高的来自于父母的控制(higher paternal control)。

但是如果把上述的风险因素放到同一个统计模型中的话,只有两个因素可以显著地将BPD患者和非BPD的人格障碍患者分开,那就是儿童时期的性虐待和在童年早期与父母分离或者丧失父母。

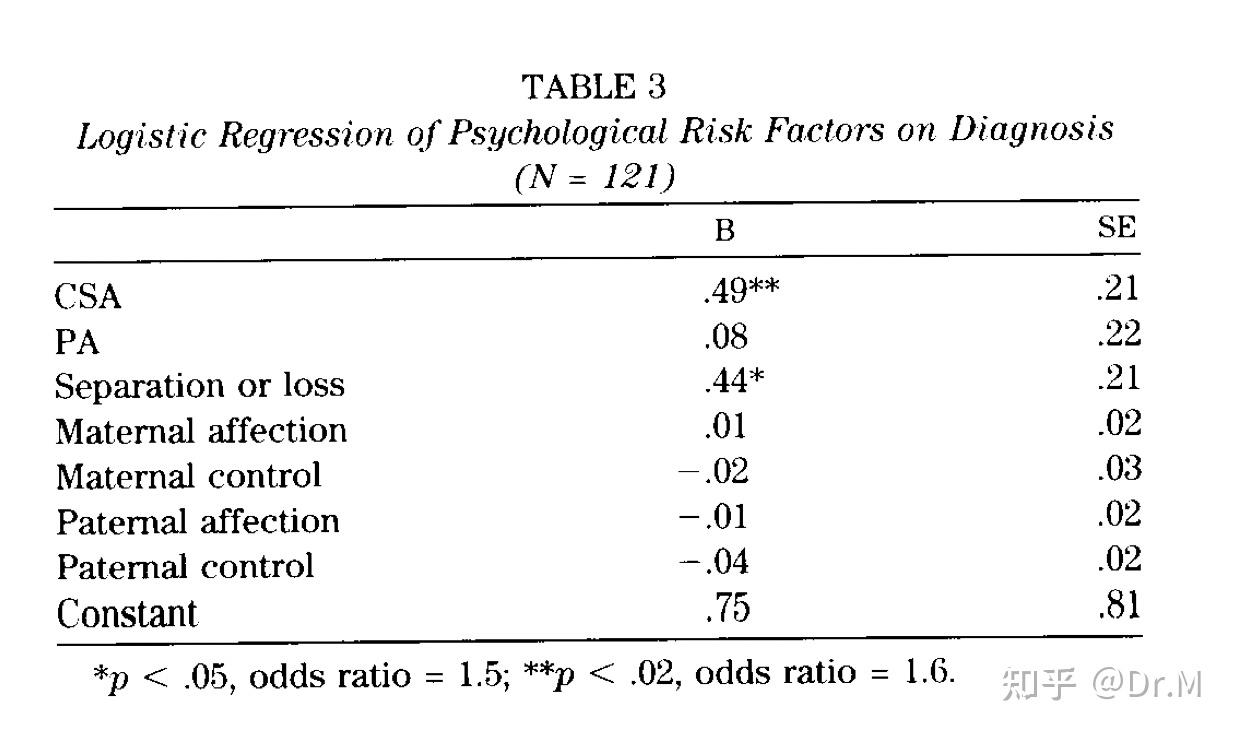

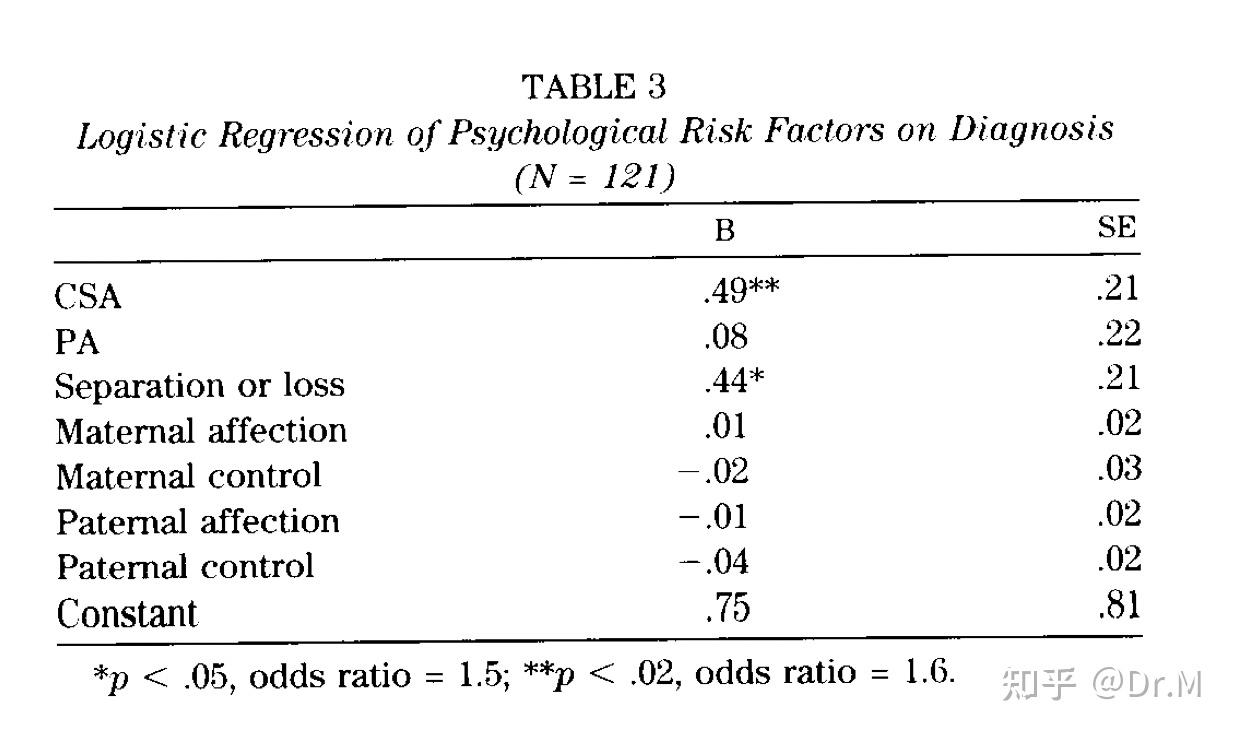

上述的统计模型可以参考下面的表格:

在这里可以对以上两篇文章进行总结:不论是男性还是女性的BPD患者,他们都共享一个风险因素,那就是儿童时期的性虐待。对于男性BPD患者来说,他们还有一个独特的风险因素,那就是在童年早期与父母分离或者丧失父母。

快速总结一下:有很多因素会增加BPD发病的风险,可以概括为社会性风险因素、家庭因素、创伤因素、和儿童自身的因素。BPD发病受到遗传和环境因素的影响,其中遗传因素的影响可以占到50-60%。BPD发病和遭遇过显著的创伤经历,以及不适宜的父母育儿方式,存在很紧密的联系。BPD的风险因素,不论对于男性患者或女性患者来说,都是比较相似的。

Psychotherapy for borderline personality disorderMentalization-basedtreatmentAnthony W. Bateman, MA, FRCPsychClinical Head and Research Lead of Psychotherapy Services, Halliwick Unit, St Ann’s Hospital,North LondonHonorary Senior Lecturer,Royal Free and University College Medical School, LondonandPeter Fonagy, PhD, FBAFreud Memorial Professor of Psychoanalysis and Director, Sub-Department of Clinical Health Psychology,Univerity College LondonChief Executive of the Anna Freud Centre, London

奥托·克恩伯格(Otto Kernberg)认为幼儿早期过度的攻击性会导致过度的分裂,即对自我和母亲形象的积极和消极方面的分别表现。过度攻击的原因可能是环境(挫折)或体质,但在任何一种情况下,即将成为边缘型人格的儿童被认为在整合积极和消极的关系形象和影响方面有相当大的困难。因此,他们从来没有达到一个现实的和平衡的观点,而是在完全的善与恶的极端之间摇摆。社会心理因果关系的第二种方法将BPD的发展归咎于早期母性的失败,这反过来又造成了客体恒常性的失败(Adler和Buie 1979)。边缘型人格在儿童时期,母亲被认为过于麻木不仁和缺乏同理心,导致未能形成一致的自我形象和照顾者的形象,在他们面临压力时能够安慰和支持他们的因素是缺乏的。第三个有影响的理论来自玛格丽特·马勒的发展理论(马勒1971)。根据对儿童在2岁和3岁时行为的观察,Masterson (Masterson and Rinsley 1975)提出,害怕被抛弃是边缘型病理的有组织冲突。人们认为,当孩子以独立的方式行动时,母亲选择性地撤回情感支持,从而以某种方式破坏了孩子对自主的自然追求。这被认为在马勒的第二年的分离-个性化阶段尤为重要。随后需要自主或独立的经历被认为会引发被抛弃的恐慌和抑郁。因此,患有BPD的个体仍然依赖,并会竭尽全力保持情感支持。

许多心理社会因素被认为与BPD的病因有关,列出的因素包括:(1)对长期早期分离和损失;(2)与父母的高度冲突关系;(3)儿童时期遭受过身体虐待或性虐待;(4)一级亲属情感障碍患病率较高。BPD心理社会病因学的两个最具经验意义的方面是精神病理家族史和童年创伤或虐待。

在BPD患者的历史中,因离婚、父母疾病或死亡而失去父母的比例很高。总的来说,近80%的人来自至少有这三种干扰之一的家庭。这一结果得到了其他调查的证实(Bradley 1979;索洛夫和米尔沃德1983;Akiskal et al. 1985),在大多数情况下观察到BPD患者的家庭破裂超过精神病患者、抑郁症患者或其他PD对照组。在最近的回顾性研究中(Links et al. 1988;Zanarini et al. 1989c)发现早期分离一到三个月或更长时间是BPD组的特征。因此,有一些迹象表明,这一群体的特点是长期的亲子分离。

情绪障碍和物质使用障碍的家族史在BPD患者中更常见(例如Widiger和Trull 1992)。精神病理史在亲生父母一方或双方中更常见。例如,Goldman及其同事(1993年)报道,71%的BPD门诊青少年的父母中至少有一方患有I轴障碍。另一项针对女性住院患者的研究(Shachnow et al. 1997)发现,在这些病例中,82%的父母都符合父母精神病理的标准,父母精神病理的严重程度与BPD的严重程度相关。这些发现,虽然与遗传模型一致,表明父母病理学的异质性,指出不稳定的家庭环境的影响可能促进BPD特征的发展。

Walsh(1977)报告称57%的BPD病例认为他们与父母中的一方关系过于密切。这被认为是对父母需要被需要的一种反应。在几乎所有接受调查的病例中,患者报告说父母一方或双方都很疏远,缺乏依恋感。三分之二的案例提到了与父母的高度冲突关系,包括敌意、贬低或坦率的虐待。

John Gunderson和他的同事(1980)提出了一种更常见的模式,即父母相互参与而排斥他们的孩子。一项类似的回顾性研究(Frank和Paris 1981)将BPD与神经质和正常对照组进行了比较,发现这三组人都普遍报告他们的母亲态度紊乱。在随后的一项调查中(Paris和Frank 1989),患有BPD的女性认为她们的父母明显比对照组更不关心她们。BPD患者的回忆将父母双方描述为比非精神病精神病对照组更少的关心,更多的保护或控制(Zweig-Frank和Paris 1991)。

这些发现表明,在回顾性调查中,BPD个体的父母认为他们与母亲的关系是冲突的、疏远的或过度保护的,他们的父亲较少参与,也更疏远,这表明与父母双方的问题比与父母一方的问题更有可能是这一群体中常见的致病影响。

创伤经常出现在BPD患者的病史中,相当大比例的BPD患者报告他们在儿童时期遭受过虐待(例如Zanarini et al. 1997)。

社区中的纽约儿童研究(Johnson et al. 1999)包括了从纽约北部招募的738名青年,并在1975年至1993年期间反复评估,报告称儿童虐待大大增加了B组PD的风险,特别是BPD。在这项研究的后续报告中(Johnson et al. 2000),这些研究人员证明,情绪、身体和监督忽视都与pd风险增加有关。

另一项纵向设计从记录在案的虐待和忽视儿童的法庭案件中招募受试者。这些受试者有时会在几十年后被随访。儿童时期的忽视和虐待影响了关系表征系统的发展。这些人更容易受到不良人际交往的影响,这是成人障碍的直接原因。DiLillo(2001)在回顾了有儿童期性虐待史的女性的人际功能研究后得出结论,虐待最常见的影响是人际功能障碍,导致伴侣关系出现问题和父母角色出现困难。这两种情况都有可能引发严重而持久的心理健康问题。成年女性幸存者在夫妻关系中再次受害的风险更大。他们的同伴关系似乎没有那么明显受损,尽管他们与自己母亲的关系太差,以至于他们在面对生活事件时无法充分受益于母亲的社会支持。有大量的证据表明,很难与孩子保持适当的界限,以及对养育子女的情感要求感到不适(Cohen 1995)。

上一篇:睡觉流很多汗

下一篇:个人考察现实表现材料(精选)

最近更新生活资讯

- 反转再反转,这部科幻末世灾难片真的爽

- 快捷指令sky电影捷径库

- 2021《自然》年度十大人物:塑造科学,造福社会

- 千里单骑救萝莉却被捕,“正义使者”成了谁的牺牲品?

- 浪漫爱情励志人生 最震撼人心的十部日剧(图)

- 短篇小说(家庭伦理)

- 推动农业绿色低碳循环发展 推动农业绿色发展、协调发展

- 资料:成奎安电影作品《灯草和尚》(1992)

- 稻盛和夫《活法》1

- 合肥市第六中学2019-2020学年下学期2019 级高一年级线上线下教学衔接学

- 全网的电视剧,电影和动漫无偿观看(每年的都有哦)

- 理想国

- 刺激!梅州首部限制级伦理微电影《幻镜》网络首映!

- 男人为何迷恋女人胸部?

- 陆小曼与林徽因:都是富养的女儿,差别在哪里?

- 问题已被解决?

- 看了多少烂片,才找出这92部经典!

- 金高银:怎么从拿8个电影奖的怪物新人沦为了被众嘲的“资源咖”?

- 猎天下第2部:河阴之变

- 封神演义读后感100字(五篇)

- 又一部岛国神作,堪称校园版《权力的游戏》!

- 【全面解读】2022年以后,再无“国产”BCBA?

- 鬼文化(商代的帝王文化))

- 豆瓣9.2分年度第一佳片,每一秒都是夏日初恋的味道

- 社会的重器:性侵犯罪信息统一查询平台,还校园一片蓝天