手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com《道德经》讲了什么?为什么它广受推崇?

请不要玄乎其玄的回答,看似什么都说了,实则什么也没说。道德经能传世必有其因。懂了就能和一般老百姓说明白,不懂,就是会挠头,推三阻四说不清楚。

这是一篇原创的荡涤心智的深度、广度和高度文章。就像鲜香回味的肉脯,干而不柴,营养丰富。将几百万字浓缩成几万字,言简意赅,并不需要晦涩的专业名词,用初中生都能理解的语义,多维度解构精神的层次。不像那些情绪高涨的鸡汤,喝完之后只是满嘴的油光,脑子里还是那一汪汪的水塘。那个XXXX,坏得很。

在人工智能时代,让中华文明之光重新照亮中华民族吧!

以下文章的一小段节选,让大家感悟一下文章深入浅出的多维度思考。

再来用“治大国如烹小鲜”来形象的

解释一下这些概念——

烹小鲜大家习惯于煎鱼,那就说说煎鱼。

煎鱼如果有不粘锅,就只需很少油和较短的时间就能煎出一条色香味俱佳和品相完好的鱼;

煎鱼如果没有不粘锅,就需要大量的油来做鱼与锅之间的隔离层才能保证鱼不粘在锅底上,需要大火热油,鱼也要经常翻动才能保证鱼身某一面不会过度烧焦,这种方法需要用到大量的油和较多的能量。虽然能耗比较多,但是可能是最外焦里嫩的方式。

煎鱼如果没有不粘锅,又没有大量的油,那就需要用小火来控制温度,让鱼和锅一直保持热度却又不会黏连的状态,等鱼肉的水分基本没有了,就可以翻面再煎另一面,这样才能做出一条完整又入味的煎鱼。虽然耗时最长,但也可能是让鱼肉最入味的方式。

所以你们看煎鱼之道也是“道可道也,非恒道也”,“条条大路通罗马”,“道路千万条,美味第一条”。

可见国家治理需要因地制宜,然后顺势而为,油多就要火大勤翻动,油少就要火小不折腾。

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

老子这经国济世之道是不是和我们现在的市场经济宗旨很契合啊?

他们分析锅的导热率和黏连性、肉的含水量,通过实验数据计算出如果要制作外焦里嫩、色香味俱佳的煎鱼,煎鱼系统需要怎么样火力、时间和操作配合,才能标准化、能耗比最佳的做出一条外焦里嫩、色香味俱佳和品相完好的鱼。

他说:鱼啊,你要认识你自己!为什么你要比别人游得快呢?为什么你这么贪吃?为什么你的肉这么鲜美呢?

他说:这条鱼煎熟了,它还是原来的那条鱼么?如果煎碎了,它还能叫做鱼么?

他说:给我一条香喷喷的煎鱼吧,它是那么美味,宛如天鲜。啊不,鱼被煎坏了,厨师已死!

他说:鱼啊,来世你要做条勇往直前的鱼!游过小溪、湖泊、江河、勇敢地奔向大海吧!

鱼说:天啊,我TM的是一条淡水鱼啊!

有些话语就像那些没有能量供给的甜味剂,只是欺骗了味觉器官让大脑认知产生了有能量供给的错觉,如果大脑长期处于这种维持着兴奋的受骗状态,没有真正的能量供给,就像汽车在高速奔跑着,突然没油了而导致发动机损坏;让你知道但无法做到,让你去做你自己没有能力办到的事,这些只提供情绪价值、忽略现实、不能提供动力和方向的话语就是最毒的心灵鸡汤!

这里有理性之光芒、感性之热烈;

这里没有高高抛起的书包,重重落下的砖头;用初中生能懂的语义,通过多维度重新解构中华文化,让我们从甲骨文造字的构思和成字演变的源头为“道”、“德”、“为”、“善”、“仁”、被99%误解的“上善若水”等语义正本清源;

这里有古今中外的文化碰撞,哲学和科学、理道和道理、知道和做到,让我们明道明德;

这里结合中华文明的智慧和现代科技的人工智能,解析人类智能和人工智能的科学发展为中华文明复兴的远景;

这里只有松软的蛋糕,醇香的饮料,美妙的音乐,让你伴随着情绪收益、怡然的领悟人生真谛——

人生是一场时间历程,所以用“中”来昭示不断进步的人生。

在人生的历程中你要为学日益,当你懂得了更多,才会有足够的智慧去为道日顺。

懂得去伪存真,懂得去芜存菁,在人生的历程中你才能不断地认识到真正的自我,成就自己的欢喜人生。

挚爱就像一个空间,所以用“里”来昭示你为你爱的人和爱你的人营造的爱的空间。希望你懂得用理解和包容来温暖和成全对方,让你爱的空间里能感化更多的人,让他们都能成为真正的自己,相互温暖并获得最好的人生体验。

为学日益 挚爱载欢喜

为道日顺 明阳任逍遥

给我们爱的人和爱我们的人共勉

这是一则英雄帖——兼济天下的达人、明道明德的圣人、明德为道的君子,让我们为中华文明的复兴同心同力、共创辉煌。

AI人工智能时代会重塑我们的社会价值观!

Revive to innocence!返朴归真!

With love, we are everything! 大爱无疆!

Return To Innocence音乐:Enigma - Return To Innocence

两千多年来,这个道德经在中外的学者之中有很多不同的解读视角。虽然众说纷纭,但是也有很多理解共同点。只不过因为语言工具的表达并未能将老子的思想诠释的透彻。于是我看了不同时代中外文的译本,从“university大学“这个词的词源结构产生了灵感,不同文化思想的碰撞,让我正悟了老子的猜想和理想。相信会让你从一个醍醐灌顶的角度重新体悟中华文化!

首先让我们理解一下汉字和印欧语系的构成方式,才能更好的理解我们中华文化的渊源。

因为我们的汉字是从简单的图像逐渐演化而来,从最早的简笔画形成的象形文字,两个人根据图像来沟通,不需要复杂的语境和语法,就能很容易感悟到对方要表达的信息,非常容易理解正确。

之后汉字慢慢演化出指事、会意、形声、转注、假借等字形结构和字义延伸。其中象形、指事、会意、形声主要是“造字法”,转注、假借是“用字法”。

象形文字也从简笔画逐渐演变成了抽象画,然后为了书写方便和美观,抽象画文字又被简化成碎片拼图文字,再加上古汉语没有标点符号断句,也没有声调辅助,也没有固定语法,理解起来玄之又玄啊!

还有语境随时代的变化,不同时代的文化环境让同一词语有了不同的内涵,你们现在心中还有一朵纯洁而美丽的菊花么,哈哈。(菊花残满地伤,你的笑容已泛黄,花落人断肠, 我心事静静躺)

古人造字“稳”中藏了个“急”字,“静”中藏了个“争”字等,充满了相辅相成的辩证法,亦正亦奇的大智慧。

https://www.zhihu.com/video/1629789390980472832

https://www.zhihu.com/video/1629789390980472832

春秋战国时期,各个国家有各个国家的方言,也有各个国家的文字(这一句适合广东话读一下,哈哈),而且没有纸笔等现代方便书写的工具和记录载体。由于书写和记录的难度,古代经典通常都是一字多意的文言文,好让更多的人记住重点并可以通过口口相传,更容易广泛传播,较少文字的书籍和容易记住的短文,大大增加了经典文献的传承几率。

春秋战国时期的情况就像一直以来的欧洲,每个国家都有自己的语言和文字,各国的文化也百家争鸣。由于时代的发展和文化的变化,现在中国传世的很多经典都经过了不同文化环境的后人,进行添油加醋的修改和语义的延伸,让我们很难理解写文章的人当时的实际思想。

https://www.zhihu.com/video/1629789524178907136

https://www.zhihu.com/video/1629789524178907136

而英语不是象形字,是通过不同的发音规则和对词根加前缀或后缀进行嵌合,叠加时态变化形成不同发音,通过语音表达来进行交流沟通。现在英语中最长的单词“色氨酸合成酶a蛋白质”由1913个字母组成,

夸张不!但是这样的构词方式表达意思的时候很精确,因为大部分专业名词都是唯一的。虽然在中国明朝时,现代英语才从几千个词汇古英语开始发展,经过几百年的总词汇量累计到现在有100多万个!

好了,现在我们来解析一下University这个词的构成。

Uni这个词根代表“单一,统一”等意思,verse这个词根代表“改变方向,旋转”等意思,universe组成了一个词,代表“一个不断改变的,在旋转的统一体”,是一个运动着的概念,但没有时空的概念。Universe我们翻译成宇宙,我们对“宇宙”的定义是——“宇宙”一词连用,最早出自《庄子》:“有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。”“旁日月,挟宇宙,为其吻合。”这时的“宇”代指一切空间,“宙”代指一切时间。这里宇宙的意义已是标准的时空了。《尸子》:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。”。

University是由unify和diversity两个意思组成,unify是表达使某些事物成为一体,使一致。

Diversity是由di-二,两个,相对 + -verse改变方向 + -ity名词后缀组成,意思是拥有不同差异,多样性的事物。Unify diversity是将很多不同的事物统一在一起的所在。University就是一个提供分门别类,多种学科教学和研究的高等教育机关。而提供单一学科的教学和研究的高等教育机关则称为college。

而我们先辈对university的翻译为“大学”,灵感来自于孔子编撰的《大学》:“大学之道,在明明德”。而我们现在99%的人对大学的理解应该只是规模很大的高等教育学校,所以才有了“小学;中学;大学”这样的通过比较规模而形成的定义。这样的诠释没有表达出university那种兼容并蓄,博采众长的感觉。这也引起了我一直对《道德经》和《大学》成书时代对“大”真正定义的思考。

这个“大”在后面解析老子所著《道德经》的思想再详细阐述。

现在我们讲一些笑话来理解一下语义偏差。

"The Boring Company"这是一个什么公司啊?在中国媒体上这家公司叫“无聊公司”。Boring有两个意思,一个常用的是无聊,一个很少用的是钻孔,打洞。至于是无聊去打洞还是打洞很无聊,这个词义是怎么演化出来的,大家可不要乱想啊!TBM "Tunnel Boring Machine",如果给翻译出“无聊公司”的人,应该会翻译成“隧道无聊机器”了吧。实际上TBM正确的中文翻译是“盾构机”,是隧道挖掘机器。

人家在和你说挖掘,你却在这边意淫人家很无聊!如果像古人因为要花费很多的精力和时间才能造出书面传播的载体,如果只记录"The Boring Company"叫“无聊公司”,经过不同人的口口相传,后人估计搔破头皮,挖穿鼻孔也想象不出这家公司实际是做什么的。如果按“无聊”来推演,可能会认为这是一家提供娱乐服务消遣的公司呢。

好在现在传播载体的发达,我们可以打开话匣子,增加了许多许多别的信息来佐证,最终能传达出正确的语义。这家“无聊公司”,正确的翻译是“隧道挖掘公司”。这个是马斯克成立来做隧道挖掘业务的公司,规划的业务是做地下的汽车通行隧道。而不是一家叫无聊的公司从事隧道挖掘业务。

2022年诺贝尔化学奖的click chemistry,被我们的媒体翻译成”点击化学“。明显又是一个不专业的理解而导致的翻译错误。

这个错误翻译是从使用图形交互电脑鼠标的动作而产生的,最初的翻译者并不了解click的词源演化过程,只是简单的看图会意,看到鼠标箭头点击图形界面的某个地方电脑就会产生反应,简单粗暴的翻译成了一个动作“点击”。而忽略了点击背后的场景,是移动虚拟指针放在图形界面中使用者意向的功能图标位置,位置契合后再点击鼠标的硬件确认。

click词根来自cli-形容的是两样东西组合或结合在一起而发生的事,fit together。

Click这个词不是在发明图形界面电脑后才出现的词,只不过在电脑出现后成为使用频率很高的词,所以在大家脑海里对click和点击形成了强关联。

click chemistry是一种化学合成的方式,就是把一个化学分子按设计组合到另外一个化学分子上。这种场景就像将两片积木组合在一起,根本不像鼠标的点击动作。所以根据场景来翻译click chemistry,应该翻译成“嵌合化学”才能准确表达这个事情的全部真实要素。

现在回到我们中华文化的老子——

根据联合国统计,迄今为止《道德经》和《圣经》是世界上人们阅读最多的两本哲学著作。《道德经》是中华文化在世界传播最广的书籍,由于老子所处的时代和生存环境,为了容易书面传播而形成言简意赅、一字一意的文言文,加上后世语境的变化和修改让《道德经》成为多数人不理解和误解最深的一本书。需要我们正本清源去重新解构每个汉字所代表的真正含义。

老子为什么要写道德经呢?不是老子愿意!而是他老人家心怀天下,大爱无疆,想通过他的哲学思想,影响人们的认知,让人们从善如流,一起过上理想的生活。

哲学是通过探索和思辨我们人类与自然的关系,以期获得处世的智慧,让自己的人生过得有意义。哲学和科学也是两个翻译不达意的名词,等我说完老子的“道”所要表达的真正意思后,你就会深刻理解哲学和科学的相互关系。

为了避免信息干扰,要了解一个人当时的思想,就要代入他的思想产生时代的文化环境。然后提取他宏观的思维框架,再辅以那些经久不变的语义来思索和佐证出真正要表达的思想。

老子的思想是对先贤“黄帝”的经书和周文王《易经》的继承,是中国两千多年前古人对自然哲学的思想解读,对宇宙是永恒的阴阳变化的感悟,是流变的时空观。也是世界上唯一有出土文物一系列证据链可以证明是产生在两千多年前的经典!

老子的思维框架认为,宇宙演进的模式就是

“道生一,一生二,二生三,三生万物 万物背阴而抱阳 中气以为和”

“人法地,地法天,天法道,道法自然”

这是老子自然哲学思想的思维框架

“大音希声 大象无形”

“上善似水,水善利万物而有静”

“道生之、德畜之、物形之、势成之,万物尊道而贵德”

“辅万物之自然而不敢为”

老子希望我们能循天道积天德,顺势而为,最终达至于“天人合一”的境界。

要理解中国的文化脉络,就要对“道”和“德”进行深刻的解析,

“大学之道,在明明德”,源远流长的中华文化和发展史一直在用“德”这个果来诠释“道”这个因,“道生之、德畜之、物形之、势成之”,让中华文明成为唯一一个可以亘古亘今、长盛不衰、周行不殆的文明。

“道”在不同文化环境和不同认知层次的人群里有不同的诠释。

以天地为代表的宇宙自然之道,

以伦理为代表的人间关系之道。

以法律为代表的社会治理之道。

以宗教为代表的精神信仰之道。

以医术为代表的身体健康之道。

等等.....

“道”有两个状态,一个是“无”的状态,代表万事万物的本元,一个未激发的能量场(炁场)。

一个是“有”的状态,代表能量激发后所展现在万事万物中的规律、规则、规矩、秩序、法则、顺序、纪律等。所以有天道、王道、商道、武士道、空手道、跆拳道、文武之道等词语。道路是有规则的,各行其道的路。用现代语言解释就是“道”具有“场粒二象性”,你们所熟知的“波粒二象性”升级版。

“德”是指事物天然所具有的与生俱来的让道可以实现的特性,就像女性天然所具有孕育(畜养)新生命之德。

或我们对“道”学习领悟和践行之后得到的“修为”,又称为“得道”,是我们发现正确的自然规律之后得到的智慧结晶(科学技术成果)

或我们遵守人为的社会规则之后的良好规范行为。

德,是道的载体;德,是道的实现。遵守自然规律是万物之德,遵守伦理是人伦之德,遵守法律是法治之德,遵守教规是信仰之德。

而“为”是悟道明理之后进行修德的行为!

“为”字从甲骨文到现在的字形被简化了太多,“为”字甲骨文的原字形是一个人手牵着大象,没错就是我们知道的陆地最大的动物——大象,这个“象”引申义代表我们感知到事物所产生的景象。

所以“为”是指人根据感知到景象而产生的主观认知或客观认知所导致的行为。

领悟了以上“道”、“德”、“为”的内涵,再将这三个理念代入“儒释道”等的中华经典文献里,你都会醍醐灌顶的与众多经典共鸣,明白从古至今,我们的行为只不过在用不同的德来诠释不同的道。

老子的道德经中的“道”是指——人们能从宇宙中感知到的,存在于万事万物中的本元和运化万事万物的自然规律,是宇宙运化的终极原理!

自然规律是指不经人为干预,客观事物自身运动、变化和发展的内在的,不同中的相同,变化里的不变,事物的底层运行逻辑 。

无论你信与不信 它都在事里

无论你知与不知 它都在物里

——是指去伪存真,表象之后的本质

——是指不以人的主观意志和行为而改变的客观自然科学真理

《道德经》里说“道”是什么——有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

用我们现在的语言解释是:有一种与万物混然相成的形而上的自然本元,它先于天地而产生。它无声无息、高远空旷,它永不改变的独立运行,它永不衰竭的循环往复,可以称诞生天地的本源。我不知道怎么命名它,我尊称它为“道”,我勉强给它取个名字叫“大”。它包罗万象又瞬息万变,瞬息万变又无边无际,无边无际又循环往复。

这里先要了解一下古代对“字”和“名”的定义。在现代人眼中“名字”一词是一个统一的概念,然而于古人而言,“名”与“字”却是两个独立的词,不能混为一谈。“名”,是用来自称,还有长辈称呼自己的,自称吾名表示谦逊。“字”,是尊称,平辈和晚辈称呼自己的,尊称其字表示尊敬。

“逝”代表了变化而产生的时间,“远”代表了变化而产生的空间,“反”代表了时间和空间变化。而“大”和“道”代表了在时空里,万事万物循环往复、包罗万象的千变万化。

故道大,天大,地大,人亦大。

所以道、天、地、人都有包罗万象的变化。“大”是unify diversity into harmony,就是不但空间大还有数量多,包罗万象的炁场和物质,指包含着所有包罗万象变化的宇宙。

所以说大象无形、大音希声、大爱无私、大方无隅、大器免成。这里的“大”也应该代表我们包罗万有的宇宙。“大”学就是研究宇宙里万物运化规律的学问。

老子所处时代对宇宙的认知,应该不会有足够的知识去验证宇宙有渐行渐远,不断膨胀的大爆炸理论,也不知道万物由简单到复杂的演化理论。

老子站在天地之间,感觉宇宙就像一个上平下平左平右平的庞大立方体,所以老子把宇宙想象成一个大的、用于古时烧柴灶把火吹旺的鼓风箱,“道”驱动着这个“鼓风箱”里的一切变化,所以有天行健君子以自强不息。老子从植物和动物的繁衍现象感悟出道生一,一生二,二生三,三生万物,所以有地势坤君子以厚德载物。只不过是我们现在科学的进步昌明,用“大爆炸理论”和“生物演化论”解释老子当年的哲学猜想。

庄子对老子的“道”的理解是非常非常非常的深刻!

东郭子问庄子:“道在哪里?”庄子回答说:“道无所不在。”东郭子:“不行,必须说一个具体的所在。”庄子:“道在蝼蚁里。”东郭子:“怎么这么卑下呢?”庄子:“在稊稗(杂草)里。“东郭子:“怎么更卑下了呢?”庄子:“在瓦甓(砖瓦)里。”东郭子:怎么越来越卑下了呢?“庄子:“道在屎溺(大小便)里。”东郭子沉思不语,心有所悟 。

庄子是不是告诉我们在万事万物中都有分门别类、科目不同的“道”!

“道可道也,非恒道也,名可名也,非恒名也”

道是可以为道的,但是这个道不是一成不变的。

名是可以命名的,但是这个名不是一成不变的。

道可道——古人是可以从自然变化中感知到在不同环境下万事万物有很多的自然规律,但是由于知识的匮乏,很多事虽然不明白道理但是可以为道,按照他们感知“道”的规律去行事。他们只是知道和做到,但并不明白其中的道理和奥妙。

就像古人是不会明白为什么男人那一滩白色的液体,在进入女人的玄牝之门后,女人身体所拥有的自然之德会畜养之,按照趋势一天天成长,最后会在世间变出一个可爱的婴儿赤子。一颗在泥土里小小的种子,大地所拥有的自然之德会畜养之,它会按照趋势一天天长高,最后就会变出一大堆种子。这玄牝和谷神也太奇妙了!道生之、德畜之、物形之、势成之,万物尊道而贵德!

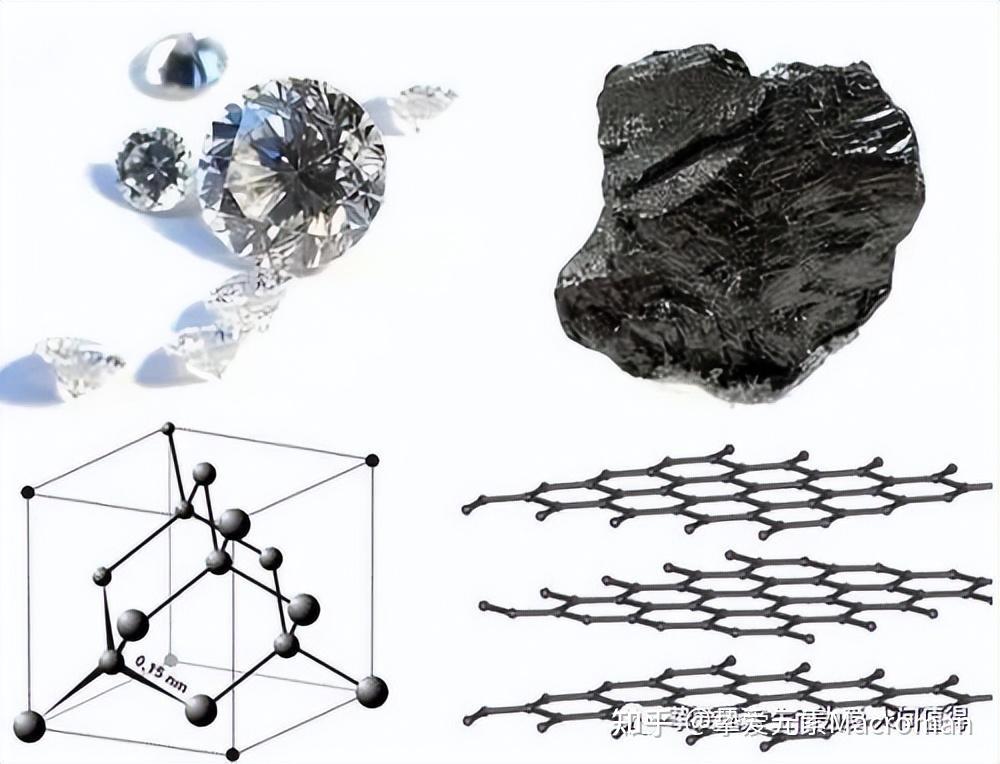

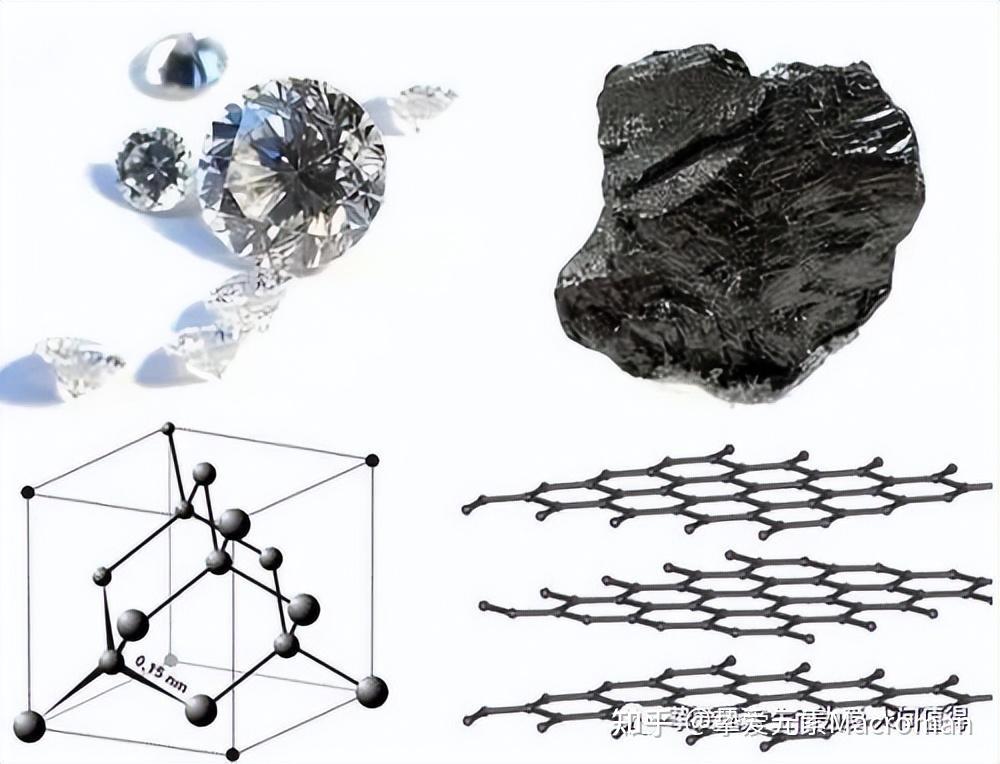

用现代的语言来解析就是这个“道”虽然是存在并驱动于万事万物里的原理,但是“道”让万事万物在不同的“场”有着不同的“态”!就像同一个碳元素,由于形成的环境不一样,在不同的物理结构下呈现出不同的物理性质,可以是最软的石墨,也可以是最硬的金刚石。是不是很好解释了“同出而异名 同谓之玄”!古人那时对自然现象的感觉,就像我们现在对“暗能量、暗物质”的认知是“玄之又玄 众妙之门”。“玄”就是这种感知到现象,不明白道理、云里雾里、朦朦胧胧、看不清理还乱、那种两眼一抹黑的感觉,所以“玄”还引申有黑色的意思。

”玄“——这是因为我们没有足够的知识来求证出这些现象背后的真理!

可见这一句第二个“道”字可以不是那些专家所翻译成“说”的意思,而且通篇道德经里面只有这个“道”解释成“说”的意思,也不符合古人的文法。老子花了一半篇幅来给大家解释他猜想的“道”,什么行为接近于为道。然后第一句就是这个道不可言说,可以言说的道就不是永恒的道。第二句又可以给它命名,能命名不就是代表他知道这个道如何言说么?而且道是千变万化的融入在万事万物里,怎么可能是一成不变的永恒呢?由于诠释道德经的基本上都是文科生,没有理科生客观的全局思维,忽略了《道德经》和《易经》的主体思想都是建立在“易”这个周行不殆变化上的,“道”会在不同的环境显现不同的“象”,所以才会出现这么牵强和突兀的翻译。

中国化的佛经中的“世事无常,缘起性空”就是“道可道非常道,有生于无”的诠释,“无常、非常、非恒”用不同的词语表达了同一个意思。宇宙中万事万物在宏观和微观状态下都存在着自然的规律,虽然规律所昭示的形式不同但是必然存在。

“存在即有理”!

只不过是我们是否能格物致知,是否有对不同科目的研究能力去认知其中真理罢了。老子所说的为学日益,孔子给出了解释——

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

明明德——第一个“明”是经过学习后对未知的道变成已知,清晰理解这个道的原理;第二个“明”是对“德”的形容,因为知道了道的原理,还需要做到做好。明德就是把良知做到最好,发扬光大。

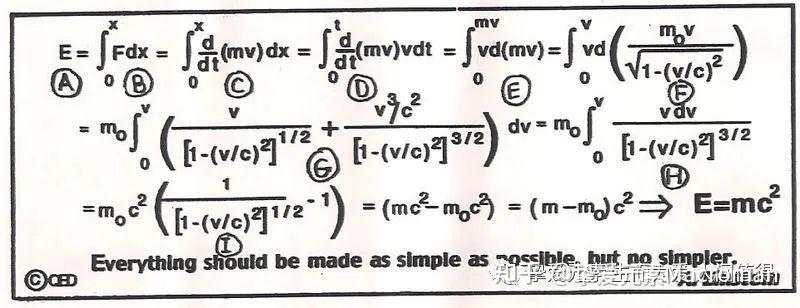

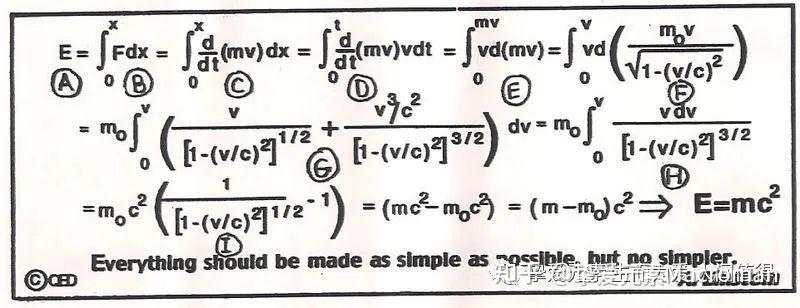

1905年爱因斯坦建立了狭义相对论

1915年爱因斯坦建立了广义相对论

E=MC2能量=物质x光速的平方,从客观的角度解释了无形的能量如何变成有形的质量(形而上者谓之道形而下者谓之器),解释了宇宙大爆炸之后万物从无到有(有生于无物极必反),解释了万物演化的原理——

能量凝聚成物质,物质裂变成能量!

Vice Versa!反之亦然!

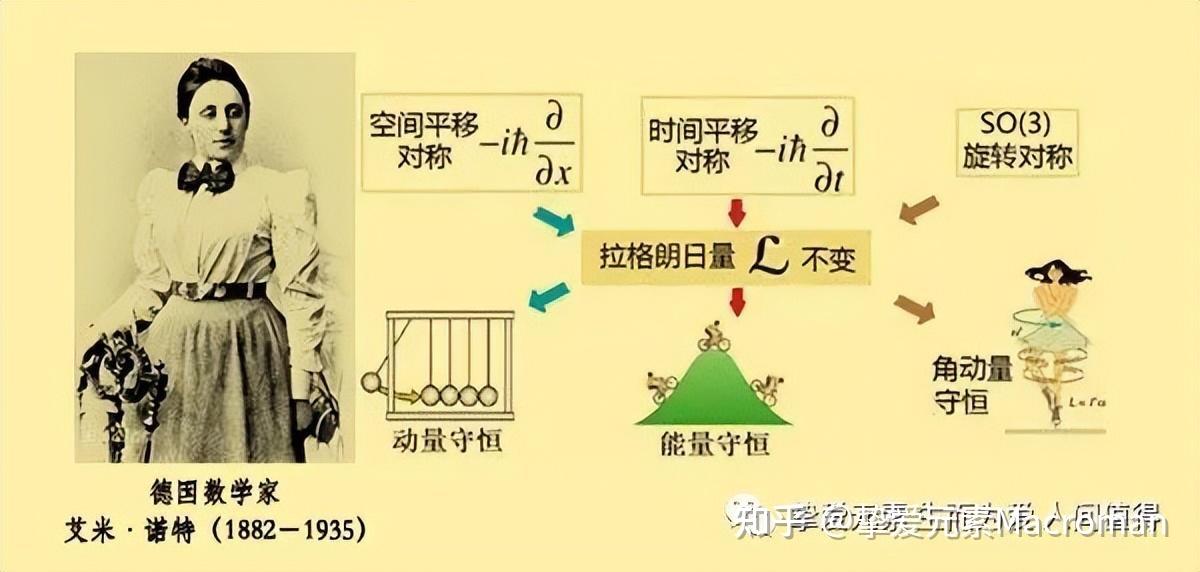

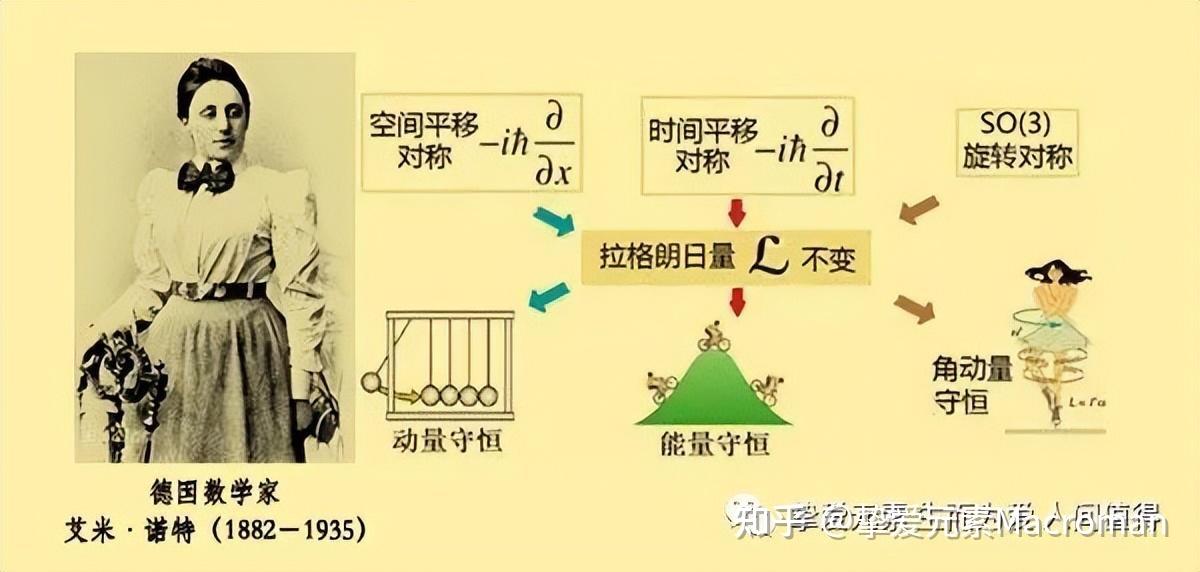

1918年女数学家艾米·诺特提出了现代物理学最重要的基石——对称与守恒定理

诺特定理将数学中的对称性和物理学中的守恒定律联系在一起,每一个这样的对称性都有一个相关的守恒定律。能量守恒与这样一个事实有关,那就是物理规律在昨天或今天都是一样的(时间对称性)。同样地,动量守恒与物理规律在这里或宇宙的其他任何地方都是一样的这一事实有关(空间对称性)。

诺特定理对于所有基于作用量原理的物理定律都成立!

现在你再看老子的哲学猜想“万物背阴而抱阳 中气以为和”,“背阴而抱阳”是不是有“对称”的感觉,“中气以为和”是不是有“守恒”的感觉。“反者道之动”就是指万物是按照“道”在不停的阴阳转换循环变化着。

中国哲学家认为万物有阴就有阳,西方哲学家认为万物有正必有反。

左旋——朝左手方向或逆时针方向旋转

右旋——朝右手方向或顺时针方向旋转

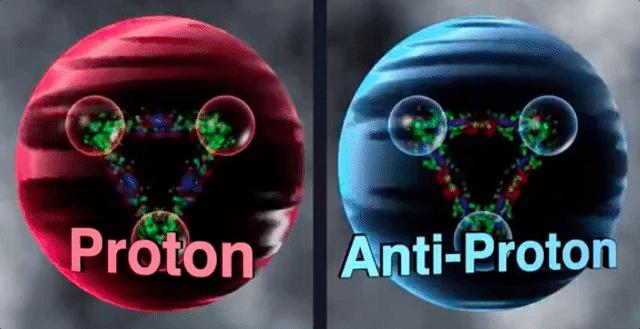

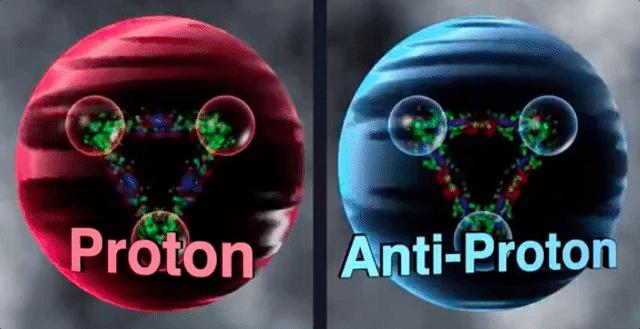

根据大爆炸理论模型,宇宙诞生于没有时间、空间和物质的虚空,其大无外、其小无内,刹那间平衡破缺,无中生有,有生于无,理论上应该产生出同等量的50%左旋基本粒子和50%右旋反基本粒子,但是在自然的“道”运行规律里的中微子100%左旋、因为宇宙里的弱核力是个左撇子,导致正反物质相互转换的时候(中气以为和),正物质比反物质多了十亿分之一,这些正物质在不同的混沌炁场里道生一、一生二、二生三、三生万物,整个宇宙里的星辰、太阳、地球、地球上的物质包括你和我都是那十亿分之一正物质的氤氲。“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复,夫物芸芸,各复归其根,归根曰静,静曰复命”。

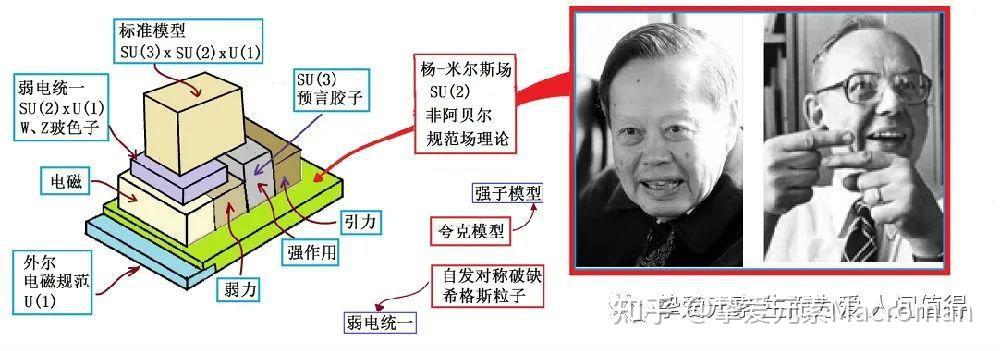

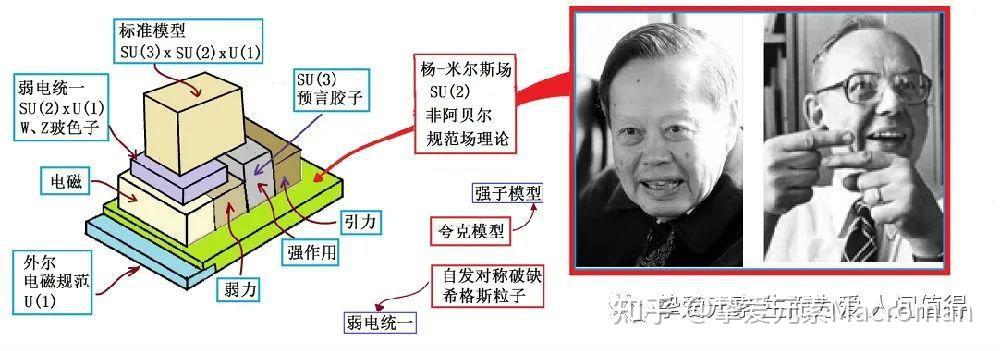

以上就有1956年杨振宁和李政道通过数学推理发现宇宙有弱相互作用下的宇称不守恒的规律,然后由女科学家吴健雄通过物理实验证实。宇称不守恒对大爆炸理论的完善大大滴震撼了整个物理届,所以一年后杨振宁和李政道就于1957年获得诺贝尔物理学奖,是诺贝尔奖历史上从正确理论公开发布到得到评委认可并颁奖耗时最短的理论。

杨振宁还有一个杨·米尔斯理论又称规范场理论,是研究自然界四种相互作用(电磁力、弱核力、强核力、引力)的基本理论。

杨振宁这个理论在统一四大基本作用力的道路上迈出了一大步,牛顿基于微积分完成了引力的描述,但最终爱因斯坦完美的给他画上了句号。基于诺特定理的杨·米尔斯方程能描述强力,而宇称不守恒则是对弱力的透彻理解,后来理论物理界据此方程成功完成了除了引力外其它三种力——电磁力、强核力,弱核力的统一,而量子力学标准粒子模型的根源就于此。

1963年到2013年,有十几个诺贝尔物理学奖都是基于诺特定理和杨·米尔斯理论的。

2013年,随着杨·米尔斯理论预测的基本粒子里的最后一个希格斯粒子被发现后,杨·米尔斯理论的最后一块拼图已经拼上,至此量子力学的标准模型得到完美验证。

世界的本原,老子的猜想的“道”,在杨振宁理论的框架下,竟然获得了几乎完美的解答。

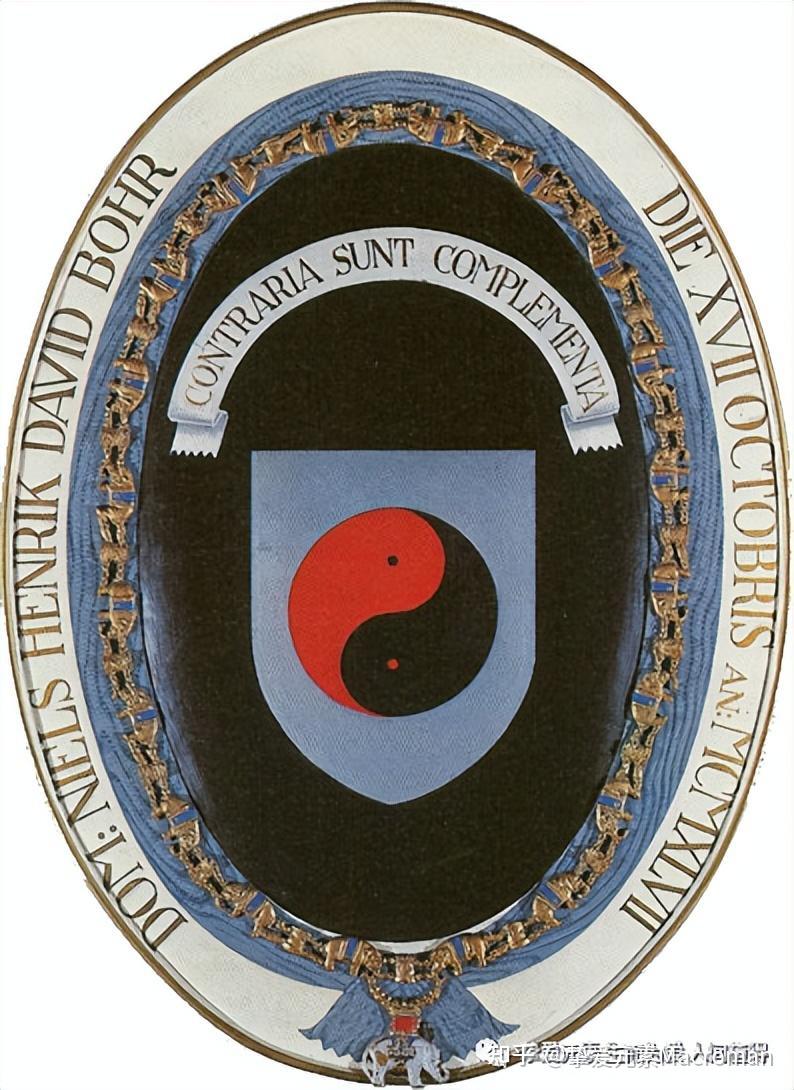

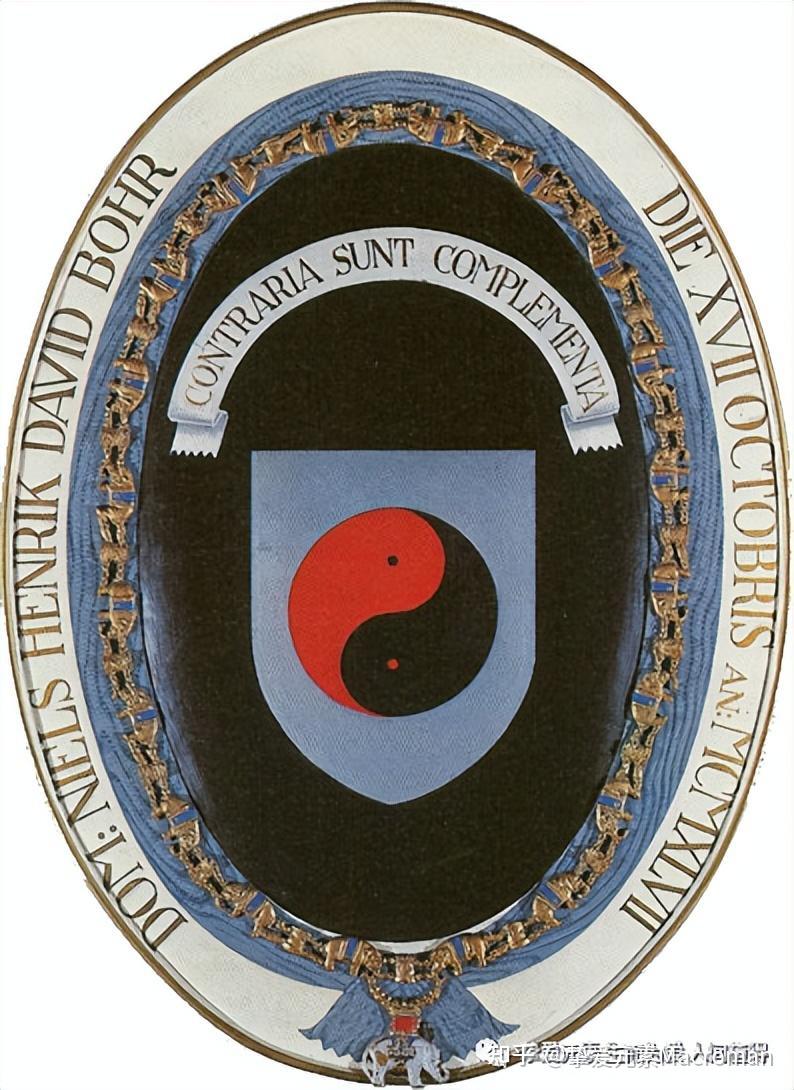

量子力学奠基人之一尼尔斯·玻尔,在1937年看到中国道家的太极阴阳图后,惊为天启,他觉得是他的互补理论最好的诠释。因为太极阴阳图那两条黑白又相互缠绕并旋转着的太极鱼,很形象的体现了universe旋转又统一的特征,相互纠缠的太极鱼眼像极了他心目中的量子纠缠。

后来,玻尔因对量子力学的杰出贡献,被丹麦国王封为爵士。但是当时玻尔家族并没有族徽,国王就让他设计一个族徽后才能授予荣誉徽章。玻尔就把在中国看到的太极图与拉丁文:Contraria Sunt Complementa(对立即互补)一起设计在了自己的家族徽章中。这就是玻尔家族徽章里太极图的来历。

如果玻尔看了老子的《道德经》,应该会更有共鸣,因为道德经里面都是变化和相辅相成的概念,而量子力学里都是运动着的粒子在相互作用着,在不同的场激发出不同的态。

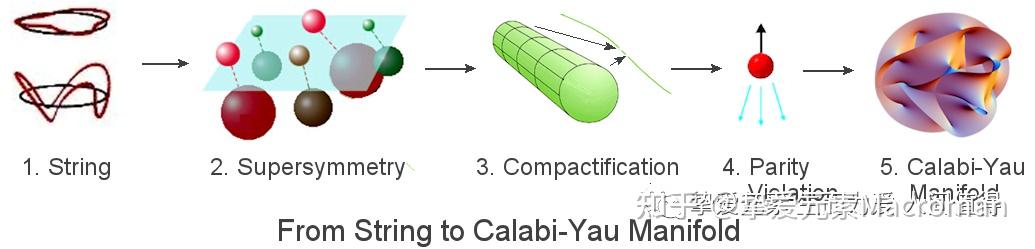

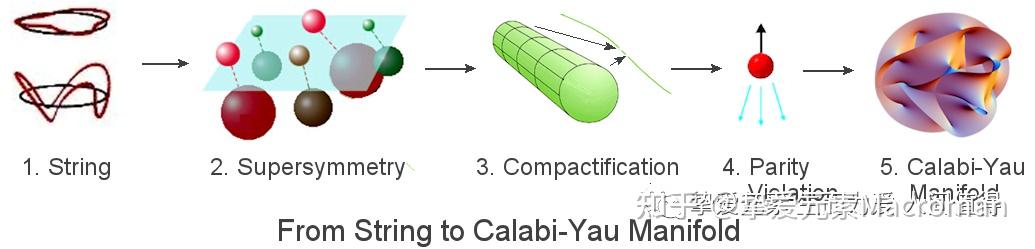

在数学上已经把(电磁力、弱核力、强核力、引力)大一统理论,有1976年丘成桐优化后的卡拉比-丘空间,为“超弦理论”奠定了数学基础。我们现在等待实验物理对“超弦理论”的终极验证。

在终极大一统理论的路上还有圈量子理论、M理论,或者是将来新的一统宏观和微观尺度的能解释万物演化原理的宇宙理论。

老子认为的“德”是对自然之“道”融会贯通的自然之“德”,

“德”是对“道”代表的自然规律产生正确认知后,能使“道”的原理展现出来的智慧修为,相当于我们现在语境的“学术成果”。有些“德”是先天具有的,有些“德”是后天习得的。

科学是近两百年才出现的新词,是指对自然的万事万物进行分门别类的研究,以求证出颠扑不破的道理。科是指分门别类里面的科目,和哲学一样翻译的不够达意,对哲学和科学的传神翻译我们在后面的段落再探讨。

春秋战国时代起一直到近代与科学语义相近的称谓是格物致知。同时期的经典《大学》里才有了的“格物致知 以德为本”这类内容。

所以《道德经》才有了“万物尊道而贵德”这一句,学术成果需要对很多科学知识融会贯通和做很多实验去实证,是不是非常珍贵呢?

这个“德”的概念在古希腊先哲苏格拉底那里也得到的共鸣——

他说——“知识即美德,无知即罪恶”

Knowledge is Virtue ,

Ignorance is Evil.

对苏格拉底的意境,我会翻译成

因为并不是所有的知识都能让人获得智慧和成就,有些不好的、归因谬误的知识反而会将人带入深渊,所以有知识的人不一定都能干好事,干坏事的人也不是都由于没有知识的无知!无知的人也有天性淳朴,善良达观的!如果二战时德国和日本首先研制出原子弹,知识带来的罪恶就会毁灭整个人类社会。这个情况就是知识即罪恶了,缺德了。

在古希腊哲学思想认为自然万物中都蕴含着形而上的道理,苏格拉底称之为善。

古希腊哲学的所谓德性,是指事物天然具有的特性,如马的特性是奔跑、所以马的德性是善跑,马善跑;鸟的特性是飞翔,所以鸟的德性是善飞,鸟善飞;

苏格拉底说人的德性不是与生俱来的,需要人在理性的学习后成就自我的德性,才能成为现实的善行。怎么感觉在说“为学日益”和“在明明德”?这和孔子的“仁”殊途同归,构建于人之道的社会行为规则,也是“明德亲民,止于至善”,所以世人经常将他们两个做对比。

苏格拉底傲然赴死时说的那句被人们津津乐道的名句“未经审视的人生,是不值得过的!”就是出自这个思想。

在多数人都暴政下,苏格拉底明明有不死的希望,但他还是选择毅然放弃。“未经审视的”容易产生误解,用什么来审视啊,那蠢人也会用愚昧和无知来审视自我啊?

在中文语境中,结合苏格拉底对万事万物刨根问底的行为和追求正义的思想境界,我会将苏格拉底这句话翻译成“缺乏智慧的人生是毫无意义的!”,以表达他想去追求自己的精神乌托邦,不愿意再与那些庸俗的世人一起苟活在俗世的壮烈情怀!

这也呼应了希腊“哲学”的原词义“爱智慧”。

聪明是指人的生理机能好,耳聪目明,大脑信息处理能力强;

智慧是指人的认知层次高,有很多对事物形成正确的认知。

对于什么是人生最智慧的意义我们后面章节再探讨啊!

知道和做到之间有时候是鸿沟,有时候却很容易,做的到是有德,做不到是缺德。

这是因为他们之间还有一个“理”,也可称为“悟道”,是你需要明白和遵守的正确的自然规律或者正能量的社会规则(大学之道,在明明德)。很多人只是“知”而不是“明”,做到是需要所有参与单位的“道理”都能够契合,才能形成合力,有足够的意愿和能力去知行合一。

“明明德”比较抽象你替换成“致良知”比较容易理解了。

当你的主观意识和客观事实越接近,你就越接近“真理”。

形而上者谓之道;

形而知者谓之理;

形而得者谓之德;

形而下者谓之器;

自然规律是指不经人为干预,客观事物自身运动、变化和发展的必然联系。

我们现在都知道宇宙按照自然规律运行并根据环境演化着,但是大部分人并不明白具体是什么自然规律融合在万事万物中,而要知道这些“理”就要根据觉知而进行客观逻辑推演求知(格物致知)。

“哲”的本义是“明智”。“折”甲骨文符号是一只手折断一个树枝,表示决断的意思。本来是“悊”“折”在上“心”在下的表意构图,表示心里做出了决断,引申义为“明智”。后来不知道是什么原因把下面的“心”演化成了“口”,意思虽然没变,但是很形象的表达了智慧从心里明白变成了口上明白。

“科学”是从“science”这个1848年才被发明出来的词翻译过来的,“science”是“得到的知识”的意思,引申为表示对万事万物系统的理性探究所得到的可验证的确定性知识。“科”只代表分门别类的研究科目,并无得到知识的深意。还不如当初国人翻译的“格致学”更传神达意,“格物致知”形容把万事万物按照它们的规矩方圆进行细分,穷其原理而得到知识。可惜我们那些崇洋媚外的、掌握话语权的蒙昧子孙,选择了“哲学”“科学”这两个不够达意的词,让我们晦涩了一百多年。

在“science”这个词发明之前是用“natural philosophy”自然哲学来代表对自然规律的研究。当我们明白了“道”是万事万物的本源后,“理道”就代表了对自然界万事万物的系统研究,可以是“白马非马”“飞矢不动”那些主观的不着边际的“名学”,也可以是“物理学”“化学”“数学”这些客观的可反复验证的“自然哲学”。道理千万种,但是自然界的客观“道理”一定是颠扑不破,可反复验证的确定性真理。

庄子《天道·轮扁斫轮》

世之所贵道者,书也。书不过语,语有贵也。语之所贵者,意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。

庄子这段话在两千年之后被维特根思探做出了完美的解释。维特根思探要终结西式哲学,就像两千年前中国的思辨我们感知到的事物该如何命名的“名家”,在讲究天人合一的中国文化里被边缘化逐渐消失了一样。他说西式哲学概念是基于语言的逻辑解构,凡是能说清的,都已说清;凡是没有说清的,都无法说清。所以这些基于语言逻辑解构的哲学应该结束了,它无法描述形而上的道理。哲学催生了科学,又逐渐被数学、物理学、化学等自然科学所替代。在语言边界之外,我们应该通过科学获得的真理去知行合一。

中国禅宗的“不立文字 教外别传 直指人心 见性成佛”也是殊途同归。这句话表达不能只通过文字来教化信仰者(因为语言对事物全部境界有描述的局限性),通过自身对“一花一世界,一叶一菩提”的环境进行格物致知和通过先悟者的言传身教来体悟,让信仰者通过事物的意境(菩提)来参悟佛教圣人(五圣佛)所提出的前世今生来世这三世因果,而得以渡己渡人,让自己和他人从佛教法则里得到摆脱当下烦恼的动力和获得未来内心的安宁。

古希腊人民为什么那么讨厌苏格拉底,要处死他呢?

先听一个故事

在一个陡峭的悬崖上面,住着一群鸡,在悬崖下面住着一只黄鼠狼。这只黄鼠狼每次想吃鸡,都会想尽一切办法,费劲千辛万苦之力,爬到悬崖上面去抓。有一天,黄鼠狼想了一个办法,它跑到悬崖边上立了一块碑,上面写着“抛弃传统的禁锢,不勇敢的跳下去,你怎么知道自己是不是一只雄鹰呢?相信别人能做到你也能做到”然而在接下来的日子里,黄鼠狼每天只要在悬崖下面等着,都会有鸡不断的跳下悬崖摔死在这里。然后黄鼠狼手里拿着死鸡,一边对着悬崖上面的活鸡喊:“恭喜你变成了一只雄鹰,祝你好运!”

支持奴隶制的苏格拉底六问——德是什么?适度是什么?正义是什么?善是什么?勇是什么?虚心是什么?忽略了生存环境而强求无法统一的意义,无异于每天在身体或思想残疾的人面前说那些健全而聪明的人,他们的生活是多么美好,这能让这些人对你有好感么?老子明白大多数人的追求不过是“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”,而苏格拉底却想要在生存权利都没有保障的奴隶制下每个人都成为哲人王。

苏格拉底:我唯一知道的就是我一无所知。苏格拉底又说:无知即罪恶

苏格拉底的问题都是事实和立场之辫,同样的事实,不同的立场,有时候会得出完全相反的解答。我们每个人生而不同,即使是同卵双胞胎的初始基因一样,他们发育成熟后身体也会有一定的差异,如果把双胞胎分开放在不同的文化环境里生活,一个可能会很珍惜生命并兼爱去普度众生,一个可能为了死后天堂的72个处女而勇敢赴死;所以处在社会不同阶层人产生的世界观、人生观、价值观不尽相同,人们在生死问题上都未必能达成共识,怎么可能把千变万化的立场统一成一个标准答案。

有些思想者在追求人生智慧的路上,常有欲以观其缴,他们成为了哲学家。

有些思想者在追求人生智慧的路上,常无欲以观其妙,他们成为了科学家。

有生于无,没有科学家对自然世界无中生有的精确认知,那些哲学家只能天马行空的构想各种虚无的可能性。

“名可名非恒名”,大部分哲学家却在为了把不断变化的“名”命名成一个不变的“名”去绞尽脑汁。

质子和夸克

质子和夸克

在现代科学知道了组成万物的基本粒子都是在无时无刻自旋着之后,我们再看看那些还在研究“飞矢不动”和“忒修斯之船”等的哲学家已经不是思想实验了,而是冥顽不灵。

没有客观的正确认知,只能在漆黑的空间里盲头乱撞。

知识并不全是美德,那些归因谬误的知识,可能会导致我们万劫不复。

无论哲学家怎么思辨,永远也不会搞懂外观晶莹剔透的钻石和乌漆墨黑的石墨是“同出而异名”。

思辨的过程还是很重要的,但是要基于正确和客观的基础,要不然就会把裹脚布当成真理,用那些激昂的话语熬出美味的鸡汤,燃情但无用。

文无第一 武无第二 像哲学这些没有标准答案的就会有无数哲学家翻箱倒柜式的互相争辩来争辩去,而有唯一性答案的科学结论,只会有与知俱进的确定性答案。

哲学和科学都是在理道,哲学有用的是思辨过程,科学为我们提供确定性的真理。

上一篇:天才基本法

下一篇:守望口腔-你以为你以为的就是你以为的么?

最近更新生活资讯

- 反转再反转,这部科幻末世灾难片真的爽

- 快捷指令sky电影捷径库

- 2021《自然》年度十大人物:塑造科学,造福社会

- 千里单骑救萝莉却被捕,“正义使者”成了谁的牺牲品?

- 浪漫爱情励志人生 最震撼人心的十部日剧(图)

- 短篇小说(家庭伦理)

- 推动农业绿色低碳循环发展 推动农业绿色发展、协调发展

- 资料:成奎安电影作品《灯草和尚》(1992)

- 稻盛和夫《活法》1

- 合肥市第六中学2019-2020学年下学期2019 级高一年级线上线下教学衔接学

- 全网的电视剧,电影和动漫无偿观看(每年的都有哦)

- 理想国

- 刺激!梅州首部限制级伦理微电影《幻镜》网络首映!

- 男人为何迷恋女人胸部?

- 陆小曼与林徽因:都是富养的女儿,差别在哪里?

- 问题已被解决?

- 看了多少烂片,才找出这92部经典!

- 金高银:怎么从拿8个电影奖的怪物新人沦为了被众嘲的“资源咖”?

- 猎天下第2部:河阴之变

- 封神演义读后感100字(五篇)

- 又一部岛国神作,堪称校园版《权力的游戏》!

- 【全面解读】2022年以后,再无“国产”BCBA?

- 鬼文化(商代的帝王文化))

- 豆瓣9.2分年度第一佳片,每一秒都是夏日初恋的味道

- 社会的重器:性侵犯罪信息统一查询平台,还校园一片蓝天