手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com为什么当时条件那么苦,环境那么差,西南联大在那8年里却人才辈出?是什么原因导致这

此问题乃研究西南联大的汉学家问沈从文的,沈从文的答案是「自由」。那么你呢?你认为是什么导致这种情况的发生? ps:国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。西南联大是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合而成。

说到这个问题,就不得不提到我们北大社刚刚出版的一本新书《国立西南联合大学校史》,这本书由西南联大北京校友会编写,花了十多年整理资料。

-----------------------------------------------------------------

1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月,改称国立西南联合大学。

国立西南联合大学是中国抗日战争开始后高校内迁设于昆明的一所综合性大学。西南联大存在了8年多,至1946年7月31日停止办学。在此期间,西南联大虽然只毕业了3882名学生,但走出了2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋奖章获得者、171位两院院士及一百多位人文大师。

一所风雨飘摇中的大学居然培养出了这么多人才,秘诀何在?今天的微信,我们将带着你听一些鲜活而真实的故事——

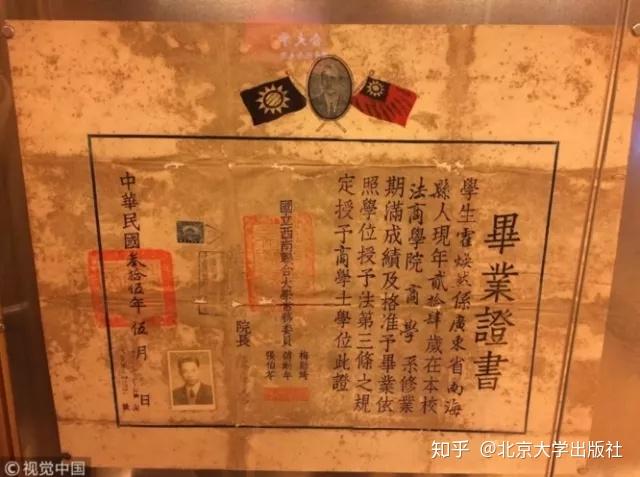

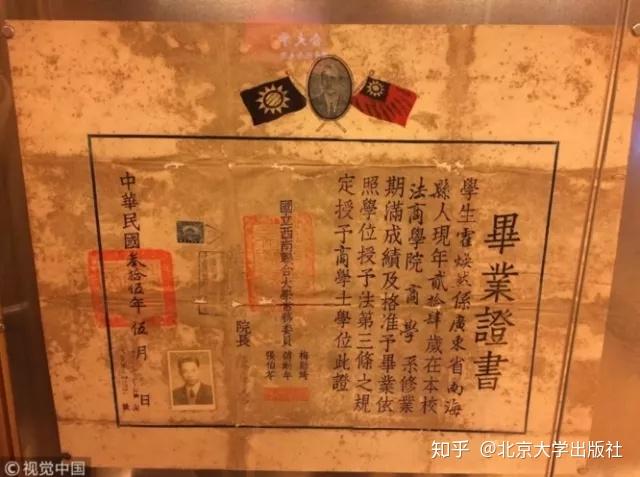

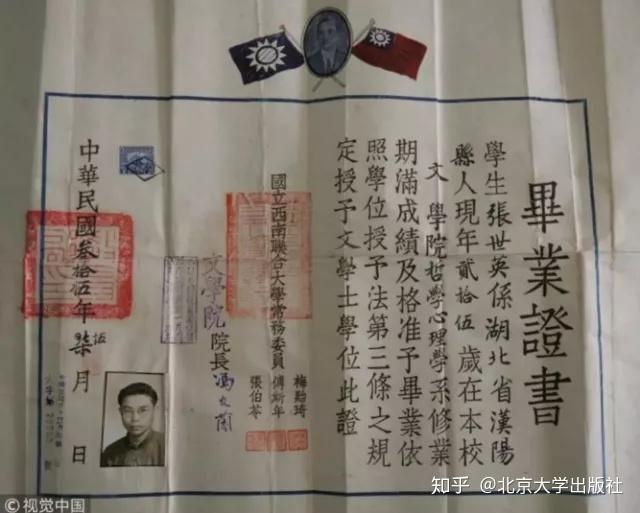

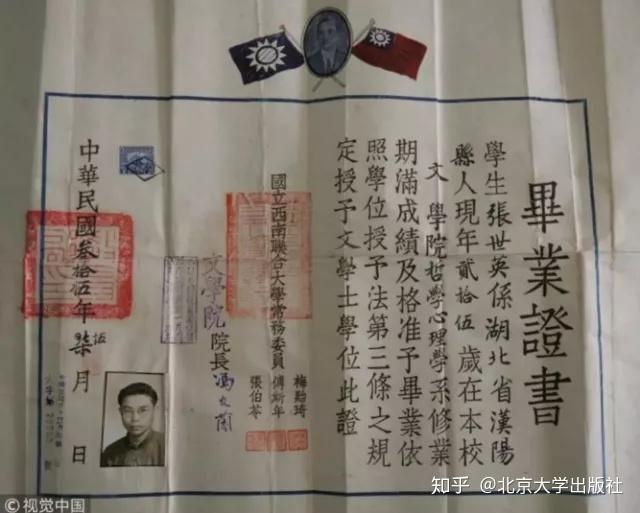

2017年11月1日上午,北大展出西南联大学生毕业证书

“下无寸土、上无片瓦”的大学

西南联大,诞生于滚滚硝烟之间。

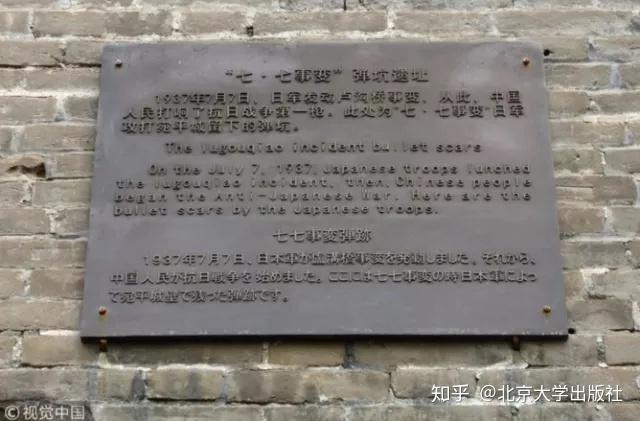

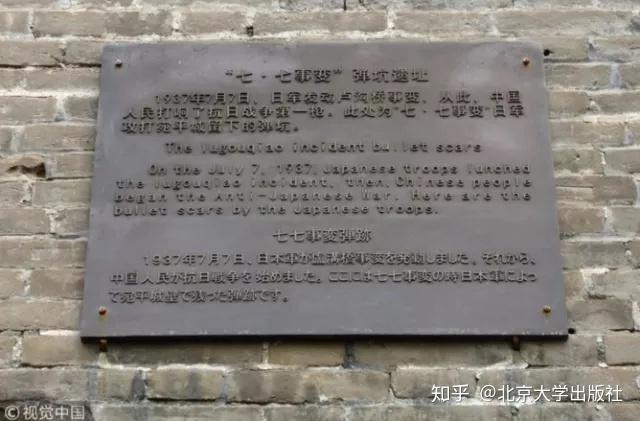

1937年7月7日晚,卢沟桥事变。枪炮声在云里翻滚着,从北京西南郊掠夺而入,卢沟桥处被日军挑起冲突。中国驻军第二十九军奋起抵抗,战败。次日清晨5时许,宛平城被炮轰。紧接着平津地区在作战中陷落。

中国抗日战争随后全面爆发。

同年7月,应用数学大师林家翘完成了在清华园的学习。就在卢沟桥事变那个夜晚,他和同学们清晰地听到了敌人进攻的枪炮之声。

宛平城弹坑遗址

随后,清华和北大、南开一起搬迁到了长沙组建临时大学,只是仍然没能躲过日寇的铁蹄。南京武汉纷纷告急或陷落,中华大地平原已入危机之时。

国民政府教育部决定:长沙临时大学的教学立刻搬迁至昆明。

西南联大校门

1938年4月由北京大学、清华大学、南开大学组成的西南联合大学在昆明成立。

这是一次教育的长征,无论是在中国还是在世界都绝无仅有。莘莘学子用脚步丈量着每一寸国土。他们远离家乡,远离故土,仅凭少年热血与学子意气,踏过无数漫长的日夜。

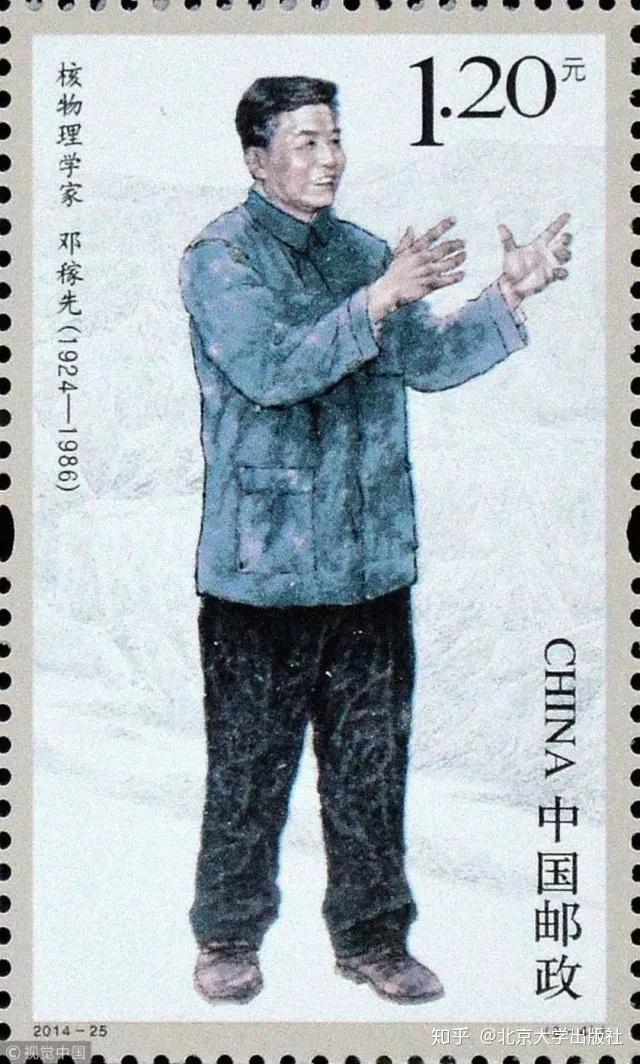

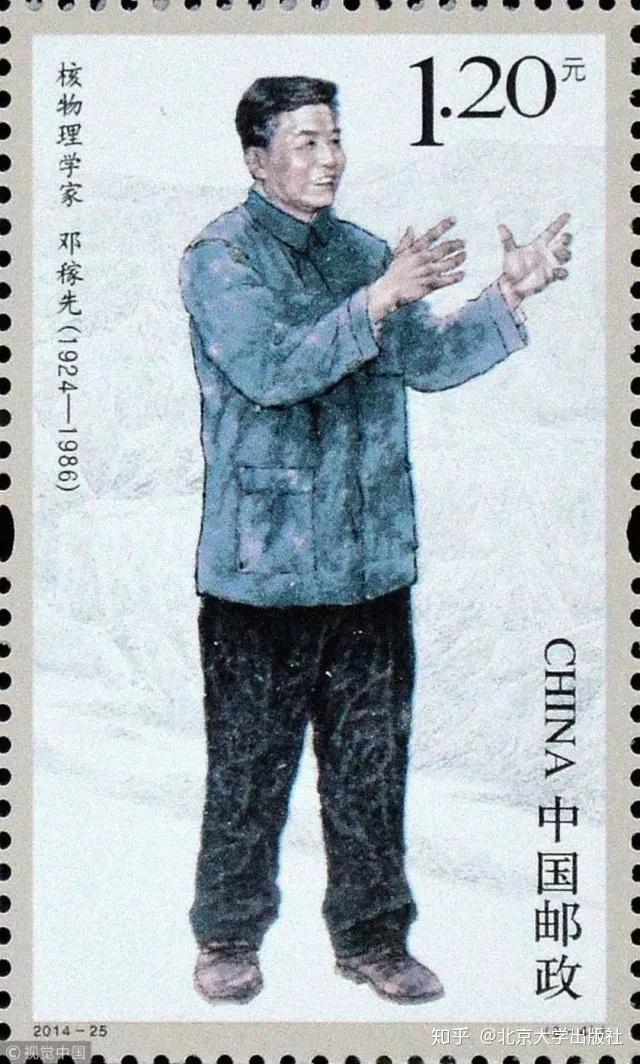

“两弹一星”元勋邓稼先,在北平沦陷时正在读高三。父亲在送他逃出北平时叮嘱道:“儿啊,你要学科学,学科学为国家。”

后来,邓稼先辗转来到云南昆明,考入了西南联大物理系。

核物理学家邓稼先

有相似经历的还有李政道,从沦陷区逃亡到昆明的路,让不满16岁的他经历了九死一生。

读书小笔记

2018/4/9

“当时日本飞机每隔三四个钟点来一次,茶馆的人都要到城外防空洞去,我就跟老板说我给你打扫茶馆,你只管逃跑隐退,一切由我负责。我唯一的要求是人家吃剩的东西让我吃。

老板听了很高兴,后来其它茶馆也让我去打扫,我的生活就是靠冒死为别人打扫茶馆来维持。

他花了三年时间,才到了云南,师从吴大猷。

1937年,汪曾祺就读的江阴南菁中学停课,那时他正上高二。为了继续学业,他四处借读,两年后,他跨过了大半个南中国,考入西南联大中国文学系。

闻一多,杨振宁,陈寅恪,赵忠尧,林徽因,梁思成,费孝通……一个又一个中国近代史举足轻重的名字,在西南联大汇合。就像中华大地上散落的一颗颗星辰,最终在这里聚拢、发光,成了中国教育史上耀眼的一束光芒。

西南联大八年的历史与神话就此打开,即使在最开始,这所大学“下无寸土、上无片瓦”。

教师们的工资,一个月连40斤豆腐都买不起,更别提学校的硬件设施如何提升。

当梁思成、林徽因夫妇来到西南联大,受校长梅贻琦之邀为学校设计校舍。他们递交的图纸却一次次被驳回。

北京,“中国现代文化名人蜡像艺术展”

梁思成(图右)与林徽因

他们和这所学校一起,成了中国人的脊梁之一。

张世英的大学毕业证书,“国立西南联合大学”

大师治校,筑自由精神

西南联大的风骨,可以先从中国近代文坛的作家们开始领略。

汪曾祺报考西南联大时,半个南中国的颠簸辗转,让他得了恶性疟疾。

那年他19岁,住进医院时,高烧超过四十度,已经到了病危的程度。

待刚刚能喝一碗蛋花汤,他就进了考场。

李荣、汪曾祺(居中)与朱德熙

汪曾祺是个自由潇洒的人,这从他当时的一张照片就能看出。他站在中间,两边是李荣、朱德熙。三人均身着长衫,甚至还有点不修边幅的意思。

汪曾祺的学生时代,似乎将一种文人的自由贯彻到极致。他上课随心所欲,喜欢的课就上,不喜欢的课一概不去。他最喜欢的是沈从文和闻一多的课,从不缺席。

沈从文讲课虽操着浓重的湘西口音,很难听懂,却是一旦听懂就能让人受益匪浅的。沈从文曾说,写作要“贴着人物来写”,这句话对汪曾祺终身受用。

闻一多老师的课则让汪曾祺感慨:“让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美”。

汪曾祺上课自由,老师讲课也自由。教授们讲课不拘泥于形式,想怎样讲,就怎样讲。学生也可以随意旁听其他教授的课。文学系的学子,期末的作业交一篇有着独创性见解的读书报告即可。这样的自由精神,给了像汪曾祺一样的学子极大的成长空间。

汪曾祺也在后来回忆往事时说:“我要不是读了西南联大,也许不会成为一个作家。至少不会成为一个像现在这样的作家。”

读书小笔记

2018/4/9

独立之精神,自由之思想,是属于西南联大的风骨,也是每个汪曾祺般的学子的风骨。

在短短的八年时间里,西南联大里走出了2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋奖章获得者、171位两院院士及一百多位人文大师。“茅草顶尖屋顶,铁皮顶尖教室,世界顶尖人杰。”2017年11月1日,91岁的龙驭球院士微颤着手,在西南联合大学建校80周年纪念大会现场写下这句话。

为什么西南联大能够培养出这么多人才?

对这个问题,86岁高龄的西南联大学子何兆武先生给出了答案:“自由。”

饶有趣味的是,上个世纪80年代,沈从文出国访问,研究联大的外国汉学家问他:“抗战条件那么苦,为何西南联大八年培养的人才,超过了战前北大、清华、南开30年人才的总和?”沈从文回答了两个字:“自由。”

对于“自由”,西南联大的众多学生都有自己的深切感受。

1940年就读联大的学生心田这样说:“你想知道什么是联大吗?这里没有升旗早操,更没有纪念周训话,也不像别的大学,进去有一个月新生训练,灌输你什么校史和总裁言论。”

联大学生,著名诗人穆旦说:“西南联大做学术有多自由?教师在讲授内容、教学方法和学业考评方面,几乎拥有全部的主动权和决定权。”

汪曾祺则回忆说:“老师讲课绝对自由,讲什么、怎么讲,全由自己掌握。”正因自由,教授们极重创新,“都以开创性见解为荣,以照本宣科为耻”。

教授之间,观点争奇斗绝,蔚成风气。如贺麟欣赏王阳明“心外无理”说,反对理在心外,而冯友兰的思想观点则正好相反。但不管是贺先生还是冯先生,都很受学生尊重。

旁听,更是在联大蔚然成风,不仅学生可随意旁听老师的课,老师之间也互相旁听。闻一多与沈有鼎,两人同开“易经”课,经常互相旁听。旁听意味着自由选择,意味着开阔视野,意味着学术对话。

或许,自由成风的大学才是真正培养人才的大学!

信念支撑

敬畏之心

不只是自由,西南联大的学子,还有着知识与精神的汇合。

如同冯友兰在西南联大纪念碑上所书写的那般:

读书小笔记

2018/4/9

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间。同无妨异,异不害同;五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。

在特殊年代,西南联大全体师生们的八音合奏,融合了更多的救亡精神与骨气血性。

西南联大人的良心和风骨,也体现在做学问上。

陈寅恪到了西南联大,每次教课都恪守学术,十分认真。

上课时,常常抱着一个黑布包袱,里面是在上课时要引证的史料。

他会早早进入教室,细心把主要的史料一字不漏地抄写在黑板上,供学生学习。

“有一份史料就讲一分话,没有史料就不能讲,不能空说。”这是陈寅恪的治学之道。并且,陈寅恪身体力行,从不说空话,说大话。

他对得起学问和良心。

陈寅恪

当时,冯友兰先生任联大文学院长,他对陈寅恪非常钦佩。每当陈寅恪上《中国哲学史》课的时候,冯友兰总是跟随在他身后,目送陈寅恪走上讲台,然后才会在台下坐下,一丝不苟地听讲、做笔记。

晚年的冯友兰先生仍然称,陈寅恪是让自己心仪已久的旷世奇人。

冯友兰

那时的陈寅恪,身体十分衰弱。他右眼失明,步履艰难,视野恍惚,每一次跑向防空洞都是一次折磨。再加上他本身有睡早觉和午觉的习惯,对警报的反应更容易迟钝。

一次空袭警报中,狂人刘文典都快跑到防空洞时,忽然想起陈寅恪身体不好,立刻带着几个学生回去找。

向来秉性狷介的他,唯独对知识、对学问敬畏。当找到在人群中乱摸的陈寅恪时,他们几个人架起陈寅恪就往防空洞跑。直到看着他进了防空洞,才放下心来。

读书小笔记

2018/4/9

西南联大的独立和自由,

建立在了那个硝烟年代,

人与人之间的“敬”与“爱”上。

条件艰苦,不忘初心

西南联大的生活苦吗?苦。

教师和学生们的生活过得极其拮据,在那时,“一切为了救国”的口号就是所有人的精神食粮。

几乎所有教师都在变卖自己的家产:

法律研究所的费青,将家中全部藏书出售,只换了三千块国币;

校长梅贻琦,曾任中华民国教育部部长,为了组建学生服务社,好赚点外快补贴老师们的拮据生活,卖掉了自己所有值钱的东西。

有次上课时迟到了,他歉疚地解释:

读书小笔记

2018/4/9

“我刚才在街上给我内人的糕点摊守摊,她去进货了,可她办事不利,我告诉她八点我有课,她七点半还没回来,我只好丢下摊,跑来了,不过,今天点心卖得特好,有钱挣啊!”

同学们却纷纷拭泪,他们知道校长为了办学变卖了值钱的家当,连师母都得去街上卖早点。

昆明云南师范大学内,清华老校长梅贻琦雕塑

闻一多为了补贴家用,刻章卖钱。刻章广告由其他教授操刀:

读书小笔记

2018/4/9

“浠水闻一多教授,文坛先进,经学名家,辨文字于毫芒,几人知己;谈风雅之原始,海内推崇……爰缀短言为引,公定薄润于后。”

落款署着梅贻琦、蒋梦麟、冯友兰、唐兰、朱自清、沈从文等十二位先生的名字。

抗战期间,闻一多教授在西南联大执教时,因生活所迫,挂牌刻制图章。

周培源居住的山邑村与昆明城距离遥远,没有公路,不通汽车,他去上课,凌晨五点便起床。后来买了匹马,骑马上课,一次马受了惊,几乎将他拖死。

本来抽烟的几位教授,最后因实在没钱买,都把烟戒了或者吸土制烟。

不仅如此,他们衣服也多是一年就穿一件。朱自清在冬天里,也只有一件赶马人用的毡披风御寒。

学生们的生活也好不到哪里去。原本还能勉强吃到有蛋有肉的伙食,因为通货膨胀,到了1945年,几乎所有人都只能果腹。学生们把混着砂石、粳壳子、稗子、耗子屎的饭称为“八宝饭”。

读书小笔记

2018/4/9

生活虽然苦,却没有一个人为这样的日子打败。无论是做学问的热情,还是做人的坚毅品格,都在联大的校园里展现。

宿舍和教室,灯光十分昏暗,学生只能到图书馆看书。但图书馆座位有限,每日开门前一两个小时,大门口就挤满了年轻的学子。

昆明西南联大旧址

图书馆正式开门没一会儿,所有长凳都会挤满学生。如果到了期末,实在没有复习的空位,许多学生只能花上几分钱去茶馆买壶茶,认真复习直到打烊。

课本也是稀缺货,几乎没人买得起原文课本。图书馆的书又有限,常常出现几百人借几本书的情况。经常有图书馆馆员找过来,专门看书有没有归还、能不能再借到其他人手上。

实在借不到,学生们只好用传抄。但联大学生毕业后都两手空空,不会有课本保存下来。

因为他们的书早就转让给下一届学弟学妹,各个年级都流传着好几年前的手抄课本。

这样的艰苦,没能折损联大人的骨气。

每个月,联大都会举行一次全校大会,全称“国民精神总动员会”。

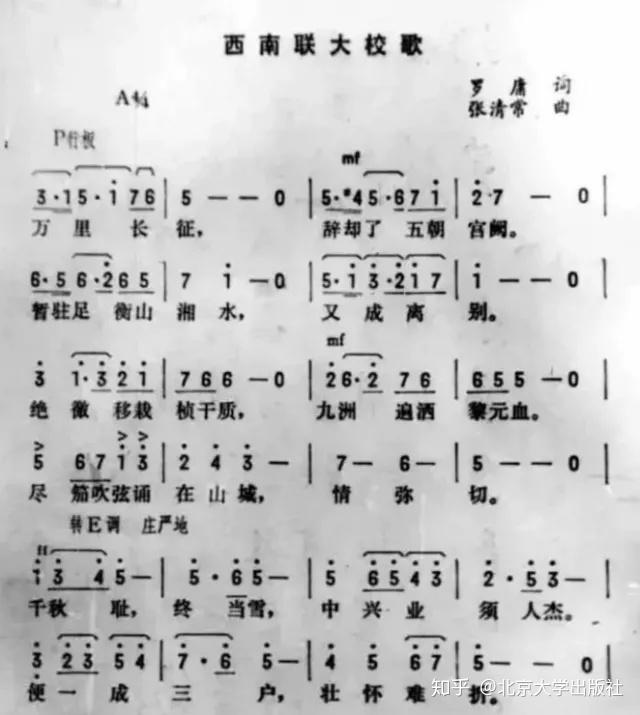

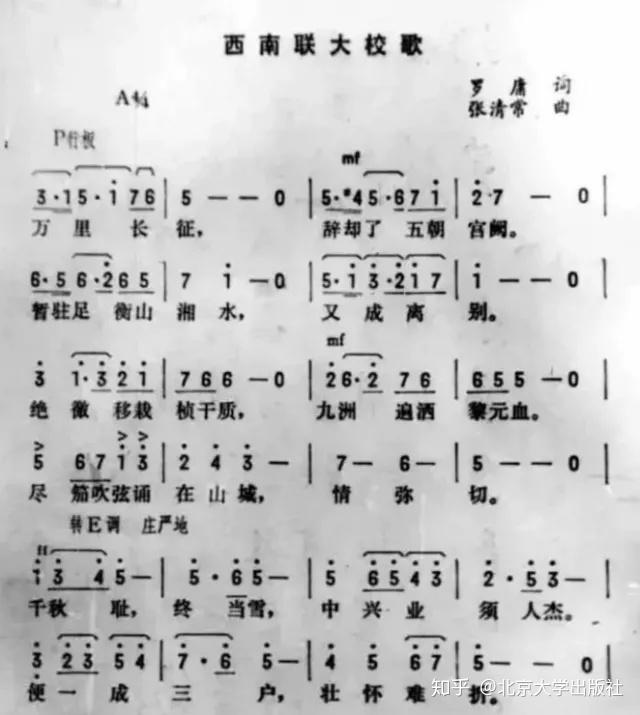

无数名人来这里演讲,而合唱罗庸、冯友兰创作歌词的《西南联大校歌》则是最群情激昂的时刻。

西南联大校歌

相关好书

国立西南联合大学校史

最近更新生活资讯

- 反转再反转,这部科幻末世灾难片真的爽

- 快捷指令sky电影捷径库

- 2021《自然》年度十大人物:塑造科学,造福社会

- 千里单骑救萝莉却被捕,“正义使者”成了谁的牺牲品?

- 浪漫爱情励志人生 最震撼人心的十部日剧(图)

- 短篇小说(家庭伦理)

- 推动农业绿色低碳循环发展 推动农业绿色发展、协调发展

- 资料:成奎安电影作品《灯草和尚》(1992)

- 稻盛和夫《活法》1

- 合肥市第六中学2019-2020学年下学期2019 级高一年级线上线下教学衔接学

- 全网的电视剧,电影和动漫无偿观看(每年的都有哦)

- 理想国

- 刺激!梅州首部限制级伦理微电影《幻镜》网络首映!

- 男人为何迷恋女人胸部?

- 陆小曼与林徽因:都是富养的女儿,差别在哪里?

- 问题已被解决?

- 看了多少烂片,才找出这92部经典!

- 金高银:怎么从拿8个电影奖的怪物新人沦为了被众嘲的“资源咖”?

- 猎天下第2部:河阴之变

- 封神演义读后感100字(五篇)

- 又一部岛国神作,堪称校园版《权力的游戏》!

- 【全面解读】2022年以后,再无“国产”BCBA?

- 鬼文化(商代的帝王文化))

- 豆瓣9.2分年度第一佳片,每一秒都是夏日初恋的味道

- 社会的重器:性侵犯罪信息统一查询平台,还校园一片蓝天