手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com请问什么是逆托邦?

PtrXn转载七篇相关文章帮助各位解答该回答,全文约四万字,花了接近2个小时,已为各位整理好了目录:

作为一个19世纪末从乌托邦中衍生出来的现当代文化思潮,反乌托邦似乎与生俱来的具有一种“号召力”这种号召力与“激进的”社会乌托邦思想“相辅相成”。换句话说,作用力多大反作用力就有多大。20世纪上半叶,反乌托邦思想因赫胥黎,奥威尔,扎米亚京,布莱伯利的小说得以“展露身形”。紧接着20世纪后半叶拥有了更多展现的题材。无论电影还是游戏,似乎“反乌托邦”在某种程度上已经和“反独裁”,“反思想禁锢”甚至是“反共产主义”画上了等号。那么问题来了。反乌托邦究竟“反”什么?

首先应该明确的是,“反乌托邦绝不等于反共”。尽管当你读到奥威尔的《动物庄园》时会感受到他对苏共“赤裸裸的讽刺”,尽管互联网百科中或是热门书评里或明示或暗示给你的“此中的微妙联系”。我们还是应该注意到很有意思的一个现象,无论是扎米亚京还是奥威尔他们都曾经是或始终是一名“社会主义者”。然而之所以反乌托邦小说广泛的出现在左翼知识分子的笔下而不是出现在同一时期的右翼知识分子笔下。这与左翼政党所拥有的天然的“对平等的追求”是分不开的。而“平等政党”相较于“自由政党”本身就更加富有“浪漫主义的”乌托邦性质。“革命不是请客吃饭”当轰轰烈烈的左翼运动与革命遭受内部问题的“阻碍”时。左翼政党内部的知识分子就会出现激进者愤恨呐喊,浪漫者质疑讥讽的现象。这恰恰成为了左翼运动所产生的文学,音乐,电影作品中最值得被“审美”的“内在感情”。之于扎米亚京和奥威尔的反乌托邦小说的背后所“反”的更多是具象的“苏共”甚至是“斯大林本人”而并不是马克思,布洛赫,马尔库塞等人的“思想”。

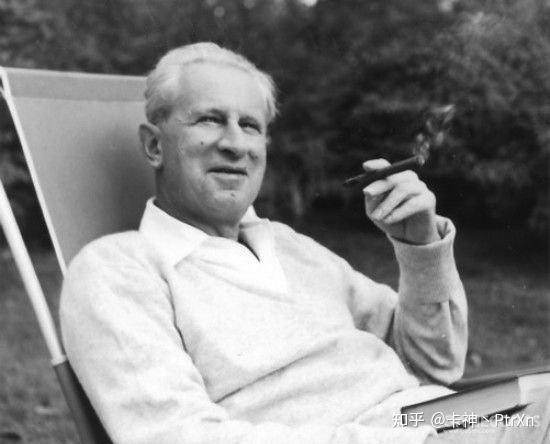

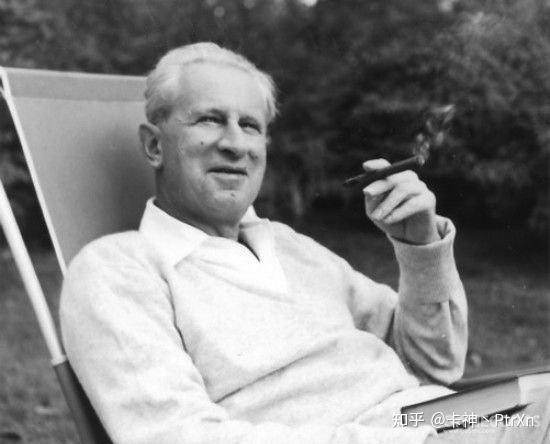

马尔库塞

马尔库塞

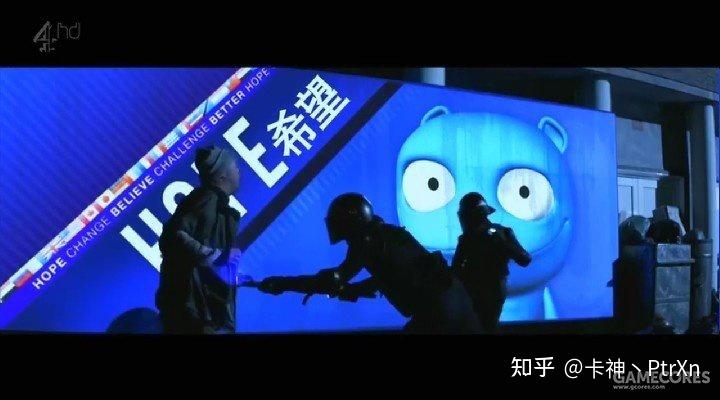

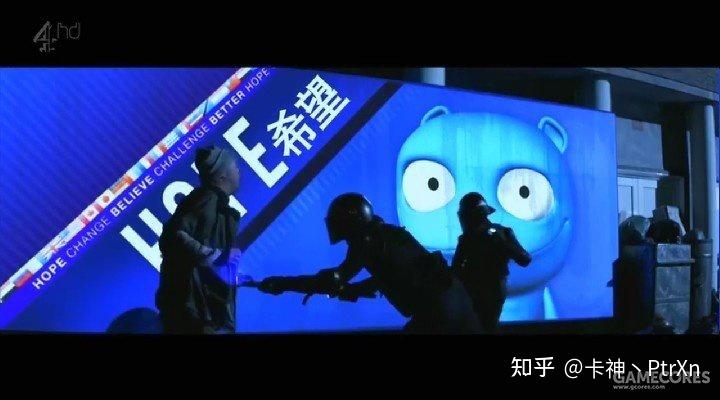

值得一提的是,同时代的马克思主义者马尔库塞认为现代工业社会技术进步给人提供的自由条件越多,给人的种种强制也就越多,这种社会造就了只有物质生活,没有精神生活,没有创造性的麻木不仁的单面人。这种判断广泛的出现在诸如《inside》《黑镜》等诸多现当代反乌托邦题材游戏与电影的“设定”中。

inside

inside

少数幸运儿

少数幸运儿

罗马尼亚电影《四月三周两天》

罗马尼亚电影《四月三周两天》

黑镜第二季瓦尔多时刻

黑镜第二季瓦尔多时刻

所以,反乌托邦既不是单纯的站在共产主义的“对立面”上而存在,也不是左翼运动的“衍生产物”。反乌托邦之“反”是随着人类新生产力与新上层建筑而存在的“反”向思考方式。即“XXXX真的会更美好吗?”的一种建立在怀疑论基础上的一次“伟大怀疑”

如果说反乌托邦是一种“去昧”的思维模式或是思考方式的话,那么“昧”从何来呢?从我们诞生的那一天起,始终都在学习如何“区分”这个世界,如何区分男性和女性。如何区分自己和他人,如何区分中国和外国,如何区分正义和邪恶,区分什么是民主的那些是压迫的,区分这样就是社会主义那样就是资本主义。

“傲慢与偏见”皆来自于此

“傲慢与偏见”皆来自于此

我们通过不断的加强自己“区分世界”的能力来获得更高的“学历”。并习惯于长期通过这种“简单但高效”的区分世界,区分人的方法,来认识世界,认识人。所以,人类社会不断创造并出现了更多“简单高效但粗暴”的词汇,不断地对我们的“过去,现在和未来”加以“区分”。很多时候,这种简单的区分法,是产生固执,纷争,敌对与战争的根源。更孕育了“傲慢与偏见”“屈辱与愤恨”。但同时不得不承认,这种简单的区分法,却是最容易被广泛传授并学习的。如果说“反乌托邦及其背后的“反”的思维模式(精神)对人类社会尤其是年青人有“积极的影响”的话。那也许就是:保持“怀疑”——因为保持“怀疑”是反乌托邦的方法论。简而言之,反乌托邦之“反”的核心在于“怀疑”。“怀疑”作为人类伟大思想与智慧诞生的“源动力”。是人类从智人一步步进化的重要“天赋”。千万年以来“怀疑”始终是“愚昧”的天敌,是“智慧之母”,伟大的思想与学说无不“由此开始”。

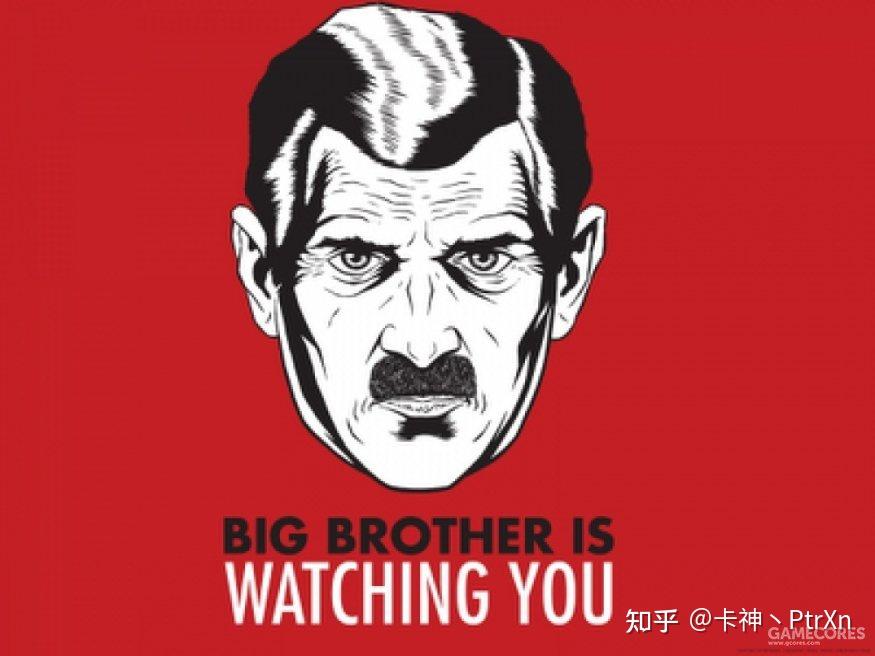

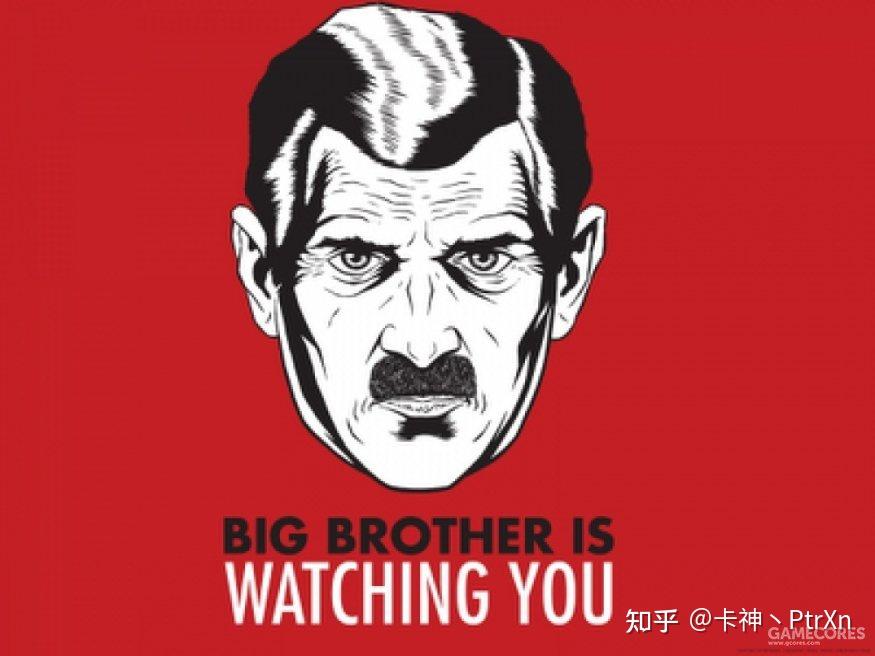

“老大哥”不再是个“人”了,现在和未来,“老大哥”已经永生永在。

“老大哥”不再是个“人”了,现在和未来,“老大哥”已经永生永在。

是时候用一用“反乌托邦思维”来看看周围的世界了。看过奥威尔小说的朋友都不难发现一句话“多一个人看奥威尔,就多了一份自由的保障”。真的吗?我的自由真的会因为看小说而得到“保障”吗?这里提到的自由保障是我的自由得到保障,还是“他们界定”的“自由”得到保障?于是我搜索了维基百科,发现是这样形容“反乌托邦”的。“反乌托邦”的主要特征: 表面看来是公平有序、没有贫困和纷争的理想社会,实际是受到全方位管控只有自由的外表,人的尊严和人性受到否定。 肃清。领导者用宣传对国民洗脑,把自己的体制说成理想社会,反抗者被强制制裁并且排除在社会之外。 剥夺表达的自由。将所谓对社会有害的出版物禁止或没收。 社会不公。在社会承认的市民阶层以下,有不被当人的贫困阶级和贱民存在,事实上是贫富两极的社会。 为了根除市民社会的贫困,用社会体制将极端贫困者强制隔离。 生活在社会体制内的市民阶级,由体制根据血统DNA之类进行管控。 生育管制。为强制进行人口调整,市民的家族计划、恋爱、性行为、妊娠、产子等都由社会管控。 通过愚民政策,以上负面资讯被完全遮蔽,或这些弊端被市民阶层视为理所当然并自然而然予以接受。

这些“精准且对号入座”的“区分法”,很好的将我们的思路引向了曾经的甚至是现存的国家。我的脑海里一下冒出来几个连续关联的疑问,就像《1984》里男主写在日记本上的问题。对“自由”的解释权到底在谁手中?为何对反乌托邦的“特征”像极了为“某些国家”量身定制的“精确打击武器”?当“反乌托邦”成为了在意识形态领域的一种攻击手段时,对“反乌托邦”的理解与诠释是否还“自由”?而“自由”的背后是否隐藏着“解释权”的“独裁”?那么“解释权”又在谁手中?

解释权规定正义,怀疑权保障自由

解释权规定正义,怀疑权保障自由

Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past. 谁控制了过去,谁就控制了未来;谁控制了现在,谁就控制了过去。

这一系列的问题我无法作答,但我知道因为我对此保持“怀疑”。我虽然无法解释并解决我的问题,但我的“怀疑”宣誓了我的思维独立。这是“自由”的最基本体验。而这一切,我应该感谢的是无数小说,电影,游戏背后的“反乌托邦”思想。人类文明史上正义的“解释权”永远会在强势文明的手中。然而历史总会“留点儿私货”或者说残存一个不那么正式的“道理”。这个道理就是无论什么时代,无论东方还是西方。拥抱新的“生产力”变革和新的“社会制度形式”的时候,记得始终“保持怀疑”。因为解释权规定“正义”怀疑权保障“自由”。这也许就是反乌托邦思想留给我们的“宝贵精神遗产”,更是历史留给我们的那么一点儿“私货”

假如奥威尔活了他会说点什么?

把那些从书上和课堂上学到的割裂世界的区分法忘了吧 人就是人 主义就是主义 世界就是世界 都不“神圣”并且可以变化 人类的历史活动是一场游戏 只有了解他 才能从中找点儿乐子 年轻人应该快乐 而不是在区分中把一切变的无聊又不酷 所以 多玩玩电子游戏吧

把那些从书上和课堂上学到的割裂世界的区分法忘了吧 人就是人 主义就是主义 世界就是世界 都不“神圣”并且可以变化 人类的历史活动是一场游戏 只有了解他 才能从中找点儿乐子 年轻人应该快乐 而不是在区分中把一切变的无聊又不酷 所以 多玩玩电子游戏吧

“反乌托邦”这个词,在机核严肃类文章中,应该是频率仅次于“赛博朋克”的在标题中出现的专有名词。Gaydio pro 的节目也没少做,毕竟这个题材非常宽泛,无论是影视还是游戏亦或小说,漫画,基本只要和这类题材挂上钩的,神作和垃圾的两极分化就不难预见了。

跟笔者上一篇有关文艺复兴的文章一样,我们不妨再从拆词开始。

反乌托邦的英文说法有很多,dystopia,Cacotopia,kakotopia或anti-utopia[1],中文翻译也有反面乌托邦、敌托邦、恶托邦、绝望乡或废托邦[2]等等,几个翻译意思因为时间与思想背景各有差异而略微不同,作者对这方面研究知之甚少,也就愧于谈及,这篇文章中不妨就用dystopia来指代了。

然而无论是哪种变形,“utopia”都是其词源。至于“utopia”呢,则来自我们敬爱的Sir Thomas More 的著作《Utopia》,与之相关的西方著作也很多,尤其出现在一些早期的空想社会主义的作品中,如文艺复兴时期Giovanni Domenico Campanella的《太阳城》(“The City of the Sun” or “La città del Sole”)[3]就作为“废除私有制”的乌托邦思想出现,而“乌托邦”这个译名则来自于庄子的“无何有之乡”一说。

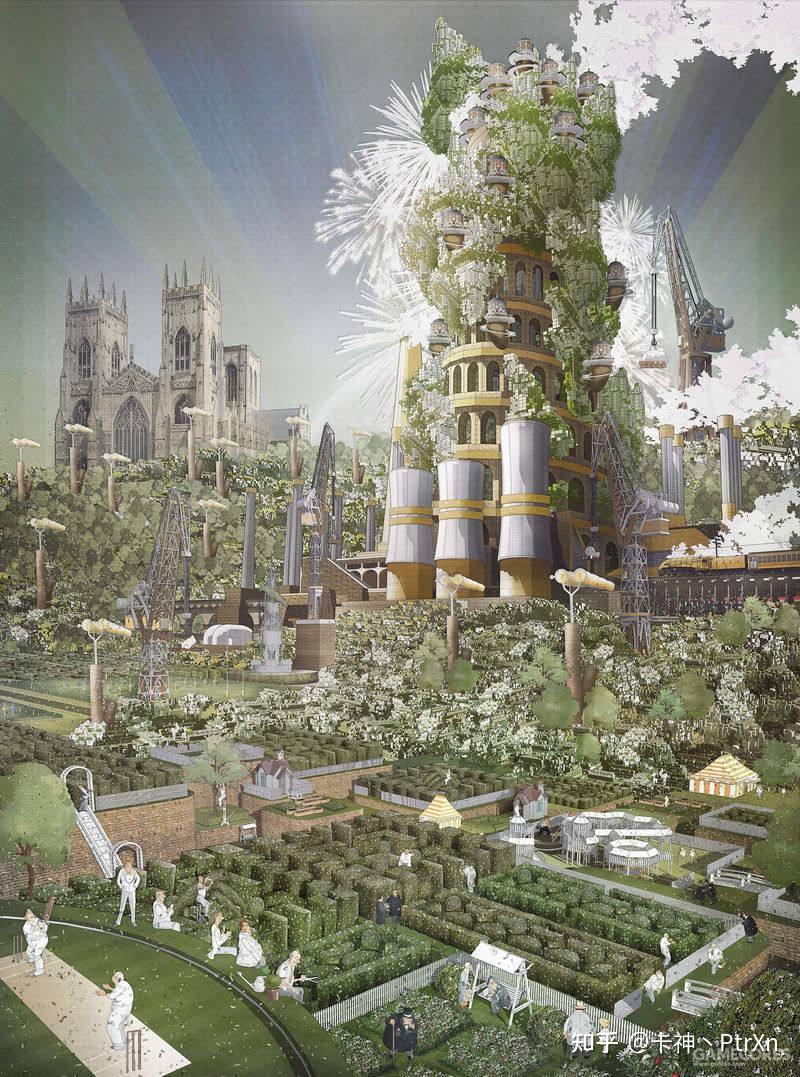

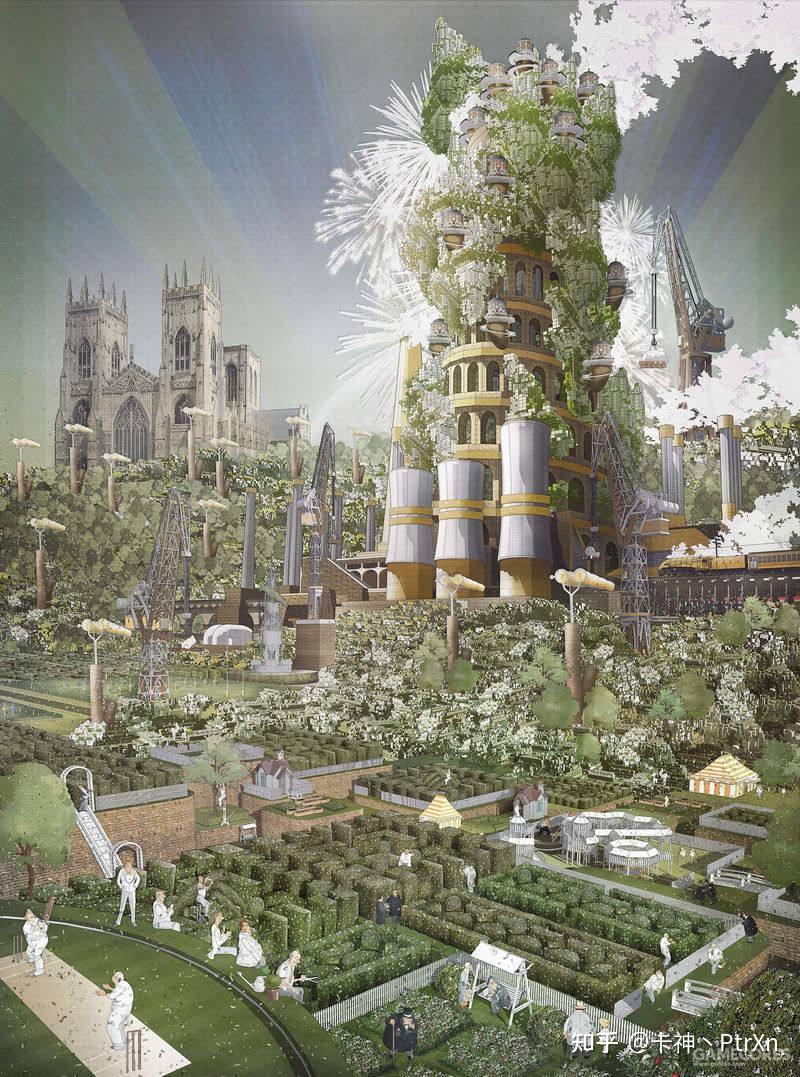

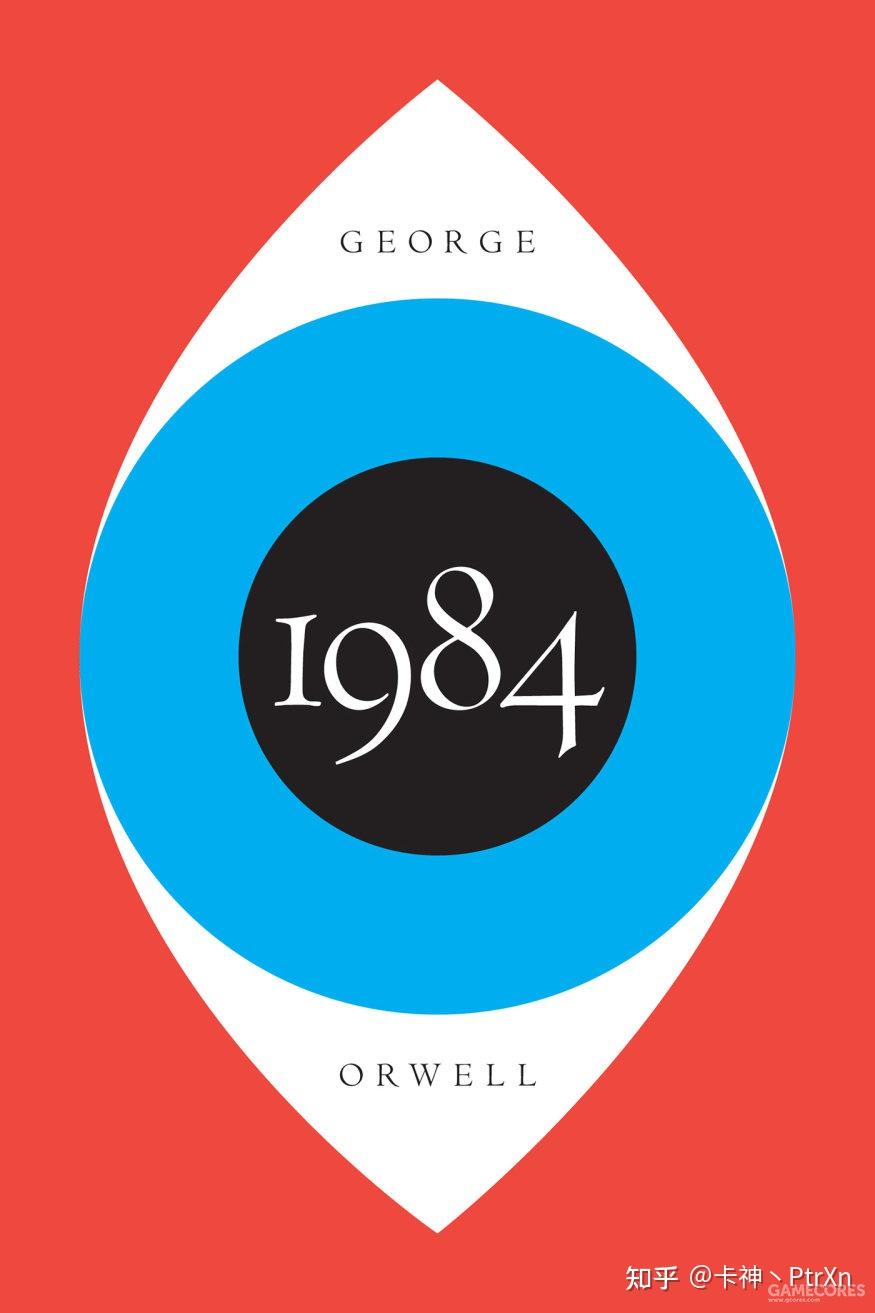

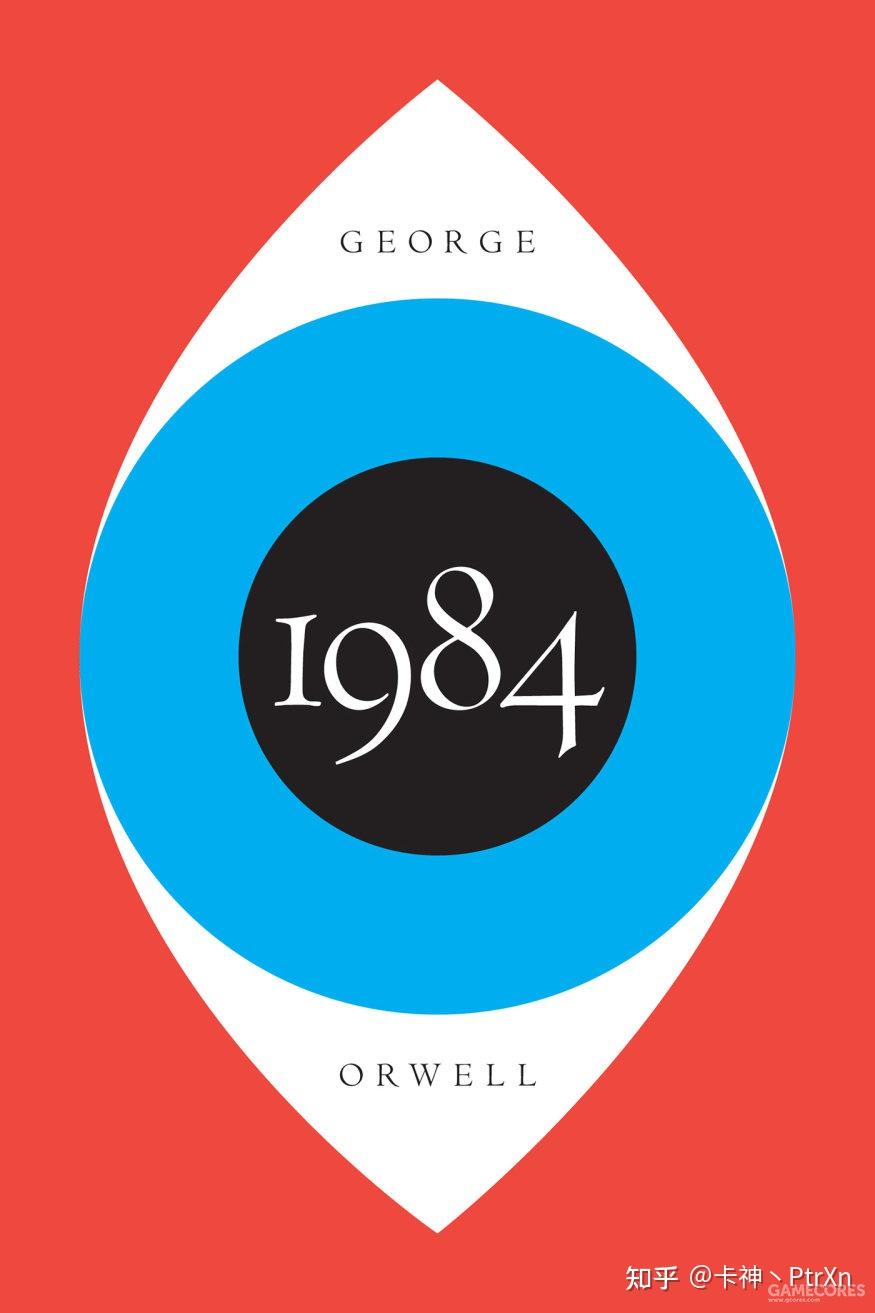

当然,即便对于“乌托邦”,各人也有各人的看法,在工业文明与返璞归真之间总有分歧,但不可否认“和平,稳定,繁荣(不见得奢华),幸福(虽然这是反乌托邦作品关注的重要一点)”几乎是所有乌托邦所在地的共有特征。这也就导致了“反乌托邦”的范围非常广泛,从废土世界毫无秩序的chaos,到极权社会下的rule by terror都算是反乌托邦的范畴,但这篇文章将主要浅析 《1984》,《美丽新世界brave new world(以下简称BNW)》和《我们(扎米亚京著)》中的反乌托邦。

http://cn.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UJqOw3Pn&id=043F6C5B4FCFAF8DCD26D09106E77FF4A14991D7&thid=OIP.UJqOw3PnrIr37i3Qtqm4YAFhCw&q=dystopia&simid=608004449868581801&selectedIndex=69&ajaxhist=0

http://cn.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UJqOw3Pn&id=043F6C5B4FCFAF8DCD26D09106E77FF4A14991D7&thid=OIP.UJqOw3PnrIr37i3Qtqm4YAFhCw&q=dystopia&simid=608004449868581801&selectedIndex=69&ajaxhist=0

作为这几本里唯一看了英文原版的,《1984》给一年前英文奇差的笔者留下了最深印象,莫过于“2+2=?”,“new speak”和“telescreen”。 虽然George·Orwell自己声称不止是影射斯大林,同时还有盖世太保和英国保皇党等等,但作为历史生的笔者却是在看书的时候“倍感亲切”。如果说要给这三部中每一部选一个概括词的话,“控制”会是笔者认为最合适的。

作为三部曲中科幻成分最少且最“源于现实,高于现实”的一部作品,如果说《BNW》和《我们》中的体制和政府还有些许可取之处且带着理想主义色彩的话,《1984》中对于“权力”的体现可谓淋漓尽致。先来看看背景,永无止境的战争(甚至不知道敌人是谁),资源的稀缺(比如巧克力和电力),对内部的高压政策和对国民(主要体现在党员上)的严格监控,素色的楼宇和服饰,不断减少词汇量的语言,无一不是从一开始就将压抑和绝望的氛围发挥到极致,以至于读到读到书中爱情部分的时候笔者愣了一下,似乎故事本身破坏了小说设定的诱人性。

但真正让笔者对大洋国产生读另外两本时没有出现的反感的是“思想控制”。“2+2=?,是4吗?不,是5吗?不,这不是重点,重点是党给予的答案”。

不可否认,《BNW》中也出现了对尖端科学的压制和对旧时代艺术的近乎全面抵制,但比起《BNW》中对尖端科技思想破坏社会稳定的担心,“2+2”的问题则来自于对绝对权力的要求。这类“thought crime”是全篇之中令笔者最为恐惧的事情,比无处不在的telescreen更让人毛骨悚然,比“big brother is watching you”的海报更让人胆战心惊,比room 101更让人感到绝望。

在笔者了解过的过的所有影视,游戏,小说中,除去尼尔这种人类灭亡的设定,唯有《Mad Max》比《1984》可怖,但一个像大洋国这样将一切精力用在“控制”而非生产上,又何尝不是在把废土从澳大利亚带向伦敦呢?

前文中提到“和平”几乎是所有乌托邦作品的必备要素,但在这三部作品中,惟有《1984》的其中一个main theme是与战争密切相关的。“War is Peace”,作为一部1948年写成的作品,作者在某些层面非常精确地预测到了冷战中后期的“代理人战争proxy war”的状态(虽然灵感可能来自于当时希腊内战),促进国内生产的同时给国民建立一个“common enemy”。

当老大哥的坚定面庞出现在荧幕上挡住敌人的机枪的时候,当hate week中全场群众不由自主地颤抖着发出“BB…BB..B”的时候,对敌人的恐惧和憎恨也就转化为了对老大哥,对党炽烈的爱,就连我们的男主Winston Smith也不能幸免,而这种cult of personality似乎也是和另外两部作品中的弗德和大恩主有所区别的。

老大哥并没有固定的形象,这是比较流行的几个之一

老大哥并没有固定的形象,这是比较流行的几个之一

不同于弗德的“神化”和“大恩主”的真实存在,老大哥的形象只是一个“形象”,一个符号,一种象征,他这个人是否还活着对党对人民对国家早就不重要了。而这里又牵扯出另一个问题:“真的是big brother想这么干的么?”恰巧笔者最近同了《MGSV》的第一章,也正在视频通关《MGS4:爱国者之枪》,听到米勒的演讲和零少校与big boss的分道扬镳也就不免思考这个问题,Big Boss似乎也成为了一个“偶像”,(Hey!Hey!Hey!Sta...咳...)

但当米勒要求diamond dogs彼此监视的时候,旁边插着弹片带着鸡帽子(原谅笔者技术菜)的venom snake心中如何呢?被liquid ocelot生生烧死在水面上的本体呢?他们希望成为这个figure吗?还是像亚当·詹森说的一样: “I never asked for this?”

玩完第一章就觉得不对劲了

玩完第一章就觉得不对劲了

如果说“控制”是最适合《1984》的形容词,那么《我们》则应该是“安排”。不同于(个人认为最)影射斯大林的《1984》和带些对资本主义的讽刺的《BNW》,《我们》写成于1920年,相比大清洗和斯大林的个人崇拜,列宁无论是在俄国共产党历史上还是在世界所有统治者中,都持有着相对光明的形象,这也是这部唯一由俄国人写成的小说与众不同的地方。

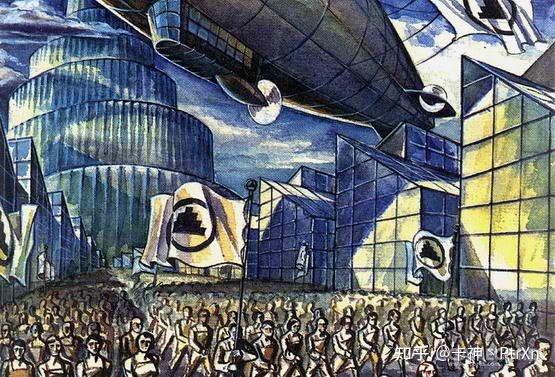

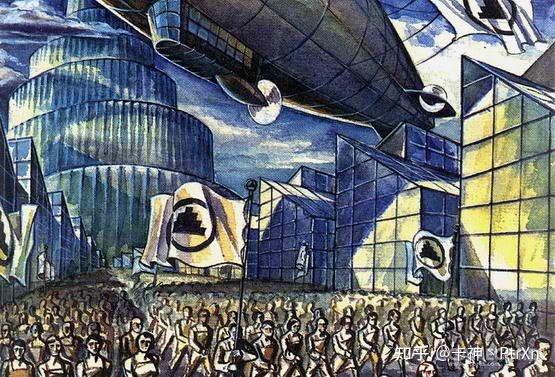

1917年十月革命之后,不谈“red terror”和内战以及饥荒,俄国迎来了思想上更为开放的时代,性别平等,苏维埃治国(soviet的原意是工人与士兵委员会),“同志comrade”代替了别的称谓。同时,“未来主义Futurism”代替了原来的题材成为了近乎一切艺术形式的主流,建筑,海报,舞蹈,火车和飞机代替宫殿成为画作的主要形象。

因此,在小说中,人们互相以代号相称,住在一摸一样的毫无隐私可言的玻璃房子里,将“理性”作为至高和首要,不错,他们有文学和诗歌,但几乎也都是有关数学和物理。除此之外,另一个将“未来主义”发扬光大的也就是男主的工作了—“统一号”火箭的设计师(虽然是本书的写成时间是载人火箭成功发射的四十年前)。

至于“安排”这个笔者认为的核心主题,想来也许和计划经济相关。也许有人认为“计划经济”和“国有财产”是苏联所开创的先例,但就像早在马克思几百年前社会主义的思想就提出了一样,18世纪晚期法国雅各宾俱乐部所改良的“重农学派physiocrats”理论[4],便提倡并在后期实行了这种中心化和国家控制的经济(虽然同样推崇重农学派的亚当斯密提倡政府最小干预的市场经济)。国家,或者说政府将“一切”都计算好了,任何一点误差都会破坏这个“完美的系统”,火车司机早到一分钟晚到一分钟都不行(当年历史课的笑话233)!这样的历史背景发展到小说里就显得十分具有科幻感和视觉冲击力。

试想一下,玻璃屋子里的几千人同时起床,换衣,坐到餐桌上,整齐划一地舀一勺食物,放到嘴里咀嚼50下(一次不多一次不少,否则就是破坏系统),再整齐划一地吞下,(是不是像极了某些开幕式上的某些节目)这种状态似乎只有用拉·美特里的一本唯物主义著作的题目《人是机器》(当然内容不是这个意思)来进行描述。

当然,作为一名社科生,这可以算是三部曲中我最不讨厌的一部了(甚至在某些方面有些向往)。纵然对当时的社会对部分艺术题材产生了过分压制,但这似乎并没有影响到人们工作的积极性和生产效率(也就是说他们不需要这方面的放松和转换心情)。

单从一名社科生的角度讲,较之赛博朋克中的“chav”(忘了四十二在哪期中提到了),这个有些不太正常,却一直繁荣发展着且不断进步的社会更有吸引力。而作为一名反对过于强烈的“个人主义”的社科生,其实期待社会对所谓的“艺术”进行一些压制,举个自身的例子,若是能够被国家地理频道的纪录片所满足的人,为何要去欣赏肥皂剧呢?而若是能沉浸在合金装备/Deus Ex/上古卷轴(当然是无mod版本)和地铁系列这样的作品里(原谅笔者还是没弄懂生化奇兵),又为什么要去花时间“一刀9999级”呢?有大巴车司机的文章为什么还要看Nadya的呢?(强烈谴责基核封禁万华镜评测文章!)《未来简史》[5]中“贝多芬与查克·贝利”这一章也提到过类似的问题(PS:这是作者目前认为最好看的非小说类书,跪下来安利!)当然了,这个东西还是见仁见智,不能因为喜欢咱萌狼就去批判和史实偏差巨大的作品嘛。

当然还是要说AC大法吼,毕竟历史教科书

当然还是要说AC大法吼,毕竟历史教科书

说来挺惭愧的,高中过了一半才看完《BNW》,这部笔者认为三部曲中与cyberpunk最贴近,也最值得当下思考的作品,说实话笔者很难想到合适的词来概括它,也许“集体”是与大多数theme相关的的。先来看看设定,相比于《1984》的极度压抑和《我们》的理性至上以及整齐划一,《BNW》创造了这个真正表面上看起来非常“乌托邦”的地方,和平,繁荣,安定,和提到无数次的“幸福”。

如果说或许《1984》处于永恒战争,《我们》最后“有些号码背叛了理性”,那么《BNW》中的战争就只存于历史了。世界被统一的政府所管控,由10个总统治理,别说战争了,连反抗组织都不存在。想必这依靠的就是种姓制度和睡眠教育了, “规则范围内的高度自由”应该也是统治手法之一。而这部作品中的figure,却是被神化了的,发明T型车和流水线作业的弗德。这应该是仅有的几部涉及现实人物(况且还是所有现代化工厂的起始)的反乌托邦作品,因此个人认为也不应当仅仅将其归为“‘反’乌托邦”作品。

城寨文化是赛博朋克非常重要的一环,也是“chav”的巢穴

城寨文化是赛博朋克非常重要的一环,也是“chav”的巢穴

虽然很多人对于《BNW》印象最深的是“书与玫瑰花”,但笔者认为“睡眠教学法”这种长久以来的洗脑才是更为有效的(虽然不知道是真的还是民科)。作为三部曲中具有最大中央政府,最为科幻的设定,《BNW》中的政府成功禁止了家庭并人工培育婴儿,再进行先天设定上的改动,以此达到真正完美的“社会分工”—即依靠种性决定生理机能上的高低,决定工作。“工作”,是“系统”的一部分,不断产出,不断消费,每个人都有应有的位子,甚至“破坏社会稳定”这样不可饶恕大罪的主角一行人也只是被发配到偏远地区继续工作,“劳动力”才是最重要的东西,“用处”才是每个个体存在的意义,不论种性,不论地位,“从阿尔法到爱普西隆,每一个人都是有用的”。大洋国民众是为了老大哥,联众国民众是为了理性和大恩主,但《BNW》里“文明世界”的人们不是为了弗德,也不是为了穆斯塔法·孟德,不是其中的任何一个人,而是为了他们所在的社会,为了“集体”。

从某种程度上讲,三部曲里只有这个世界的政府是为了国家考虑的,为了这个整体考虑的,至于其中的个人呢,自然也在睡眠教学中被千百次地灌输了这样的想法,“每个人都是属于所有人的(Everyone belongs to everyone else)”。更为讽刺的是,笔者前几天刚刚看完了J. B. Priestley的An Inspector Calls[6], 作为(笔者认为的)支持社会主义的一篇作品,其中最有名的quote 应该是“We don’t live alone. We are members of one body. We are responsible for each other.”[7]果然还是那句话:“极端会毁掉一切社科理论”。

We happy few 似乎受了不少《BNW》的启发

We happy few 似乎受了不少《BNW》的启发

即便将人看作劳动力,《BNW》对于居民的空余时间可谓极度放纵,抹除了旧时代的道德问题,嗑药和打炮已经是再正常不过的事情了。但仔细想想,我们现在所反对的毒品,无一不是具有高危害性的后遗症,但若是像文中的“唆麻”一样,既不会对身体造成负担,按量发放的过程中也满足需求,不会因此出现非法行为(书中没有提到),我们真的还会如此抵触么?如果真的“一克唆麻,忘掉烦恼”,在每天的工作之余无欲无求,如入仙境,我们真的还会抵触它吗?

会。

无欲无求,如入仙境,这么“chav”的状态也就意味着失去了对无垠宇宙野心,对探索的欲望和对未知的好奇。这也正是笔者对《BNW》最憎恨的地方。禁止的“玫瑰花和书”是为了促进消费,种性分工是为了促进生产。对极端资本主义和极端x会主义的批判都集中在了这本书里。

的确,作为一个系统它运转良好,生产,消费,生产,消费,但作为一个社会它不存在发展。艺术也好,科学也好,那些最顶尖的,最与众不同的人才都被送往了远离文明社会的地方。制造极度稳定社会的方法都是满足刺激的同时限制自由,只不过《1984》靠的是永久战争,《BNW》靠的是永久循环,这是笔者认为的最可悲的地方,也是相对而言喜欢《我们》的地方。

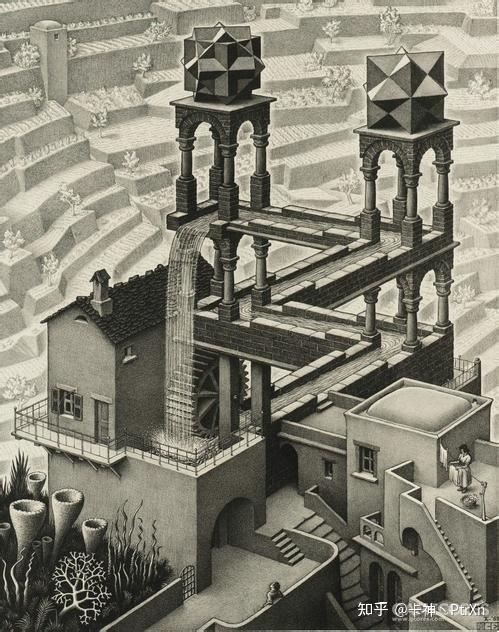

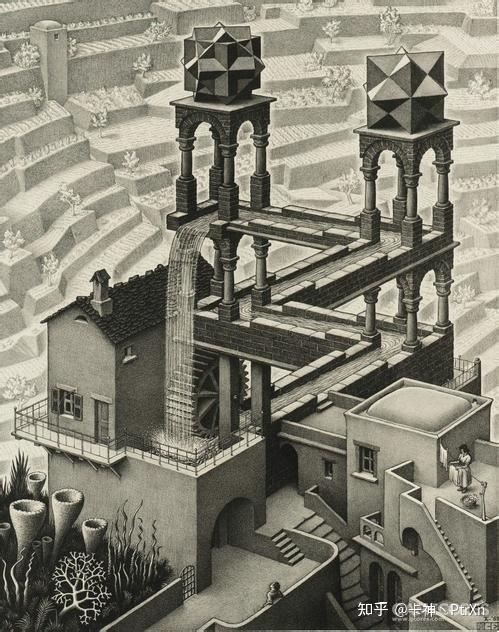

循环往复,就像是埃舍尔的怪圈(GEB看得真叫人头大)

循环往复,就像是埃舍尔的怪圈(GEB看得真叫人头大)

至此,笔者某个晚上被弓虎大佬回复后产生的冲动就差不多写完了。反乌托邦这个题材,在80年代渐渐地和赛博朋克结合在了一起,“人与组织”渐渐变成了“人与系统(双关语哦)”,赫胥黎老爷子设想的三层下等种性的工作许多已经被替代,对“表面上奴役机器,实际上失去工作能力,如牲口般生活”的担心似乎已经超过了对独裁者或是极权政府的恐惧,但不可否认诸多在三部曲里影射的问题就在现在发生,有可能在某些中东地区,也可能在西欧甚至北美大陆,但正如“资本家读了马克思,改善工人条件,阻止了工人革命一样”,也许正是反乌托邦作品的出现阻止了反乌托邦社会的到来。

PS:文中部分观点非本文作者原创,特别感谢用户四十二,麦教授与seacoke对本文作者的启发。

(崩了,历史论文写不完了)

References:

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Dystopia

[2]https://baike.baidu.com/item/反乌托邦/9441528?fr=aladdin

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/The_City_of_the_Sun

[4] access to history:French in Revolution 4th edition Dylan Rees and Duncan Townson

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Deus:_A_Brief_History_of_Tomorrow

[6]https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inspector_Calls

[7]An Inspector Calls J. B. Priestley

“反乌托邦”,又称敌托邦或者反面乌托邦。不同于托马斯·莫尔在头脑中创造的理想世界,它更像一个美好的反面关照,把人类对于现代社会弊病的种种焦虑集中在一个世界下。在文学中,有人曾将叶·伊·扎米亚京的《我们》,阿道斯·赫胥黎的《美丽新世界》,乔治·奥威尔的《1984》并称为反乌托邦三部曲。但是不像前两者的轻科幻意味,奥威尔的《1984》更侧重挖掘现实意向与历史背景,具有明显的可寻性。

2017年9月11日,《使女的故事》这一具有浓厚反乌托邦意味的剧集接连获得五项艾美奖。近来的欧美文化圈似乎越来越容易被“反乌托邦”(Anti—utopia、Dystopia)题材所惊撼,这就决定了这一主题的文化产品越来越受评论家与消费者的青睐。

在这种背景下,我们不得不想起去年十一月登陆steam平台的同类型游戏《Beholder》。这款游戏有俄罗斯独立工作室Warm Lamp Games(暂译暖灯)制作,作为一个新晋的游戏工作室,该室在中国玩家眼中是一个陌生的存在。而《Beholder》的横空出世,一下子吸引了大批玩家的关注。作为一个民族历史复杂的俄罗斯工作室,他们经历的一切让他们在这个话题上更有发言权。就有这样一个笑话:一个英国人,一个法国人,一个苏联人在一起聊天。 英国人说:最幸福的事情啊,就是在冬天辛苦工作了一天,晚上回家后,穿着羊毛裤坐在壁炉前面,老婆孩子在耳边闲言碎语这一天发生的一切,对了,还要有一份热乎乎的苹果派。 法国人:你们英国人就是古板,最幸福的事情当然是和一个金发女郎在飞机上艳遇,然后我们一起去地中海度假,云雨之后天明分别,然后我们好和好散。 苏联人:最幸福的事情就是半夜有警察敲门,开门后:伊万,你因为反国家罪被捕了。我说:长官,您弄错了,伊万在隔壁。

Beholder一词,意味旁观者,观看者,玩过《英雄无敌3》的朋友都会记得一个浑身由眼球构成的怪物也叫Beholder。所以这个词是以眼睛,视力为基本词义的,在游戏中表现为秘密情报人员,也就是主角卡尔·斯坦,用自己的双眼,或者延伸的双眼—监视器来观看自己管理公寓中房客的一举一动。

该游戏为横版2D模式,行进思路就在于在完成上级任务的同时,保证自身安全的情况下,与其他人物互动来换取一定的利益补偿。当然最终的剧情导向是有很多种,玩家可以根据自己的想法来选择下一步的行动方式。同时,游戏中玩家扮演一个父亲与丈夫,面临着家庭的困境——小女儿会不会因病无药致死?更别说儿子可能会去参加反抗活动被击毙或者因无钱上学而被送到远东去挖矿。

这诸多的暖性因素,也为游戏注入了最后一点温情。在种种强权压迫下,我们至少还能去选择保护我们珍爱的点点滴滴,不至于机械地工作,机械地服从,使游戏的可玩性大大增加。相比于同题材游戏《Paper ,Please》那自始至终枯燥的盖章,这种设置能增加玩家们的代入感——当然它是以处理不好会使剧情更加虐心,更加黑暗为代价。

游戏中第一亮眼的地方就在于它的人设。每个人物形象都是全黑的身体,仅有一双白色的眼睛表达着人物内心的情感。当然一些人物代表性的装饰和特征也是用白色来勾勒的,但这明显不及眼睛的重要性。白色的眼睛,黑色的身躯,天然使得每个游戏人物都让人感觉出一股空洞感。他们每天日出坐车去工作,日落坐车回公寓,眼神从一而终。只有在违反戒律被举报后,才会在那两个窟窿上变化出无尽忧伤。

游戏中,人物其他器官的缺失,却让眼睛的功能大大增强,它不光有观察职能,还兼具表情职能,交际职能,这无疑让游戏变得很沉重。“看”成了本位,观看先于任何语言,也先于任何行动,让玩家真正地成为了一种Beholder,看客。

没有任何的信号,光凭一双空白的眼睛,就能读出烟草公司职员心中的忧虑,反政府组织成员的狂热,小女儿病痛下的楚楚可怜......我想这些一定需要有心的玩家一步步发掘,而这种发掘他人情感的过程,有时甚至高于游戏剧情本身。

反乌托邦作品在其世界观的建构中永远有这样一条:战争的威胁是我们必须维持现有秩序体系的先入条件。也就是说统治机构的政策与戒条,都是建立在我们必须赢得战争的大前提下,每个人为了政治正确必须放弃个人体验。因为一旦战争失败了,个人的概念也就会消失,至少这是宣传部门所推广的理念。

但是我们在庸庸碌碌之后不禁会产生疑问:战争真的存在吗?

游戏背景明显和乔治·奥威尔的小说《1984》有相似之处。广播中天天播放我们与某国某国交战的不可开交(小说里是大洋国与东亚国),我们必须遵从英明领袖的领导(小说中最高领袖直接被命名为“Big Brother”)。人民为了确保战争的胜利,必须坚守在各自的岗位上,努力工作,努力侍奉。但是从来不见得有什么探讨战争真实性的看法,或许说更多人只是管中窥豹,就坚信正在进行的战争确存无疑。但同时我们不禁要问,如果战争真的存在,那么统治阶层还能左右国家的统治秩序吗?

反乌托邦话语下的社会注定是一个分化巨大的,富者田连阡陌,贫者无立锥之地。在《1984》中曾有一段描写,讲主人公在公共食堂中吃的炖菜,甚至带有铁锅生锈的气息;餐厅到处弥漫着劣质啤酒的气味与人们浓郁的体味;而当其与一个政府高层见面时,发现他的家里有种说不尽的舒适,到处都是珍贵洋酒,优质雪茄。

决定这种现状的因素有二:一方面在战争的阴云下,社会不能够产生足够所有人享用的物资。另一方面,高层人员需要利用战争概念来维持秩序,他们自己就必须囤积好各种稀有物资,在保持自身神秘感的同时干预社会资源的分配,让更下层的人们之间产生信任危机。

《Beholder》显然就在这样一个背景下,穷人有时候为了一个苹果都会互相举报,而官员与将军随便就可以掏出香烟美酒一人独享。在这种社会环境下,主人公一定得是个外表忠诚可靠,但内心想法极多的矛盾人士。卡尔·斯坦是这样,史密斯·温斯顿(《1984》)是这样,奥弗瑞德(《使女的故事》)也是这样。他们处于这样的社会中,或为家人所累,或为自己的想法所迷,都必须走向一条暗中反叛之路。一方面他们必须得做统治者的“鹰犬”,去管理,监督其他人。另一方面他们又必定会被反叛组织作为种子对象盯上,或自觉或不自觉地把他推到冲击极权的道路上。

在这个模式下,我/社会的概念不是对立或者单向度的关系,而是极为复杂交缠的选择与判断过程。这也正是反乌托邦题材游戏的诱人之处:你不是在反社会,但你同时又不希望处在这样一个社会,你的行为只能在现有社会秩序下,一步一步摆脱这个社会。但是在过程中,你有可能成功,获得新生;有可能失败,被处以极刑;更可能被改造,融入这个社会。结局永远是定数,在你做出相应行为之前也许就已经是了。

明代艺术鬼才徐渭曾说过一句话:“好诗如冷水浇背,使人陡然一惊。若不能,则非好诗。”其实这句话评论电子游戏里也是适宜的。

好游戏一定得让人内心有所感触,让玩家真正能够进入到游戏氛围中,体会虚拟主人公时时刻刻微妙的心理变化。在我们控制卡尔·斯坦监视别人的时候,每个玩家可能在某种意义上也再监视着卡尔·斯坦,甚至是监视着自我的内心与道德选择。从这个角度看,反乌托邦题材的游戏,都是好游戏!

说起乌托邦,你可能并不陌生。

《乌托邦》

《乌托邦》

这个耳熟能详的词汇由西方作家托马斯·莫尔在其著作《乌托邦》中最早提出,在此之前柏拉图也曾在其《理想国》中描绘过类似的完美国度。尽管阅读过这两本书的人少之又少,但是即便是不清楚其具体含义的人也能在心中用东方“天下大同”的儒家概念大致刻画出一幅安定和乐的景象。

乌托邦世界

乌托邦世界

而较之“天下大同”,“乌托邦”在世界范围内的影响力要更加深远。一方面,在《乌托邦》一书发行之后,许多心怀天下的人将乌托邦当成了一种可以被实践的具体蓝图,并且结合实际情况提出了各种构思与政治主张;另一方面,与“乌托邦(Utopia)”相对应的、具有警世恒言作用的“反乌托邦(Dystopia)”文化也应运而生。

反乌托邦作品通常是压抑阴暗的

反乌托邦作品通常是压抑阴暗的

反乌托邦一扫乌托邦的祥和平静,将作品的基调设置的极端压抑。这种压抑并非来源于任意一种政治形式,而是来源于“乌托邦式”的特定社会结构。这种看似人人吃饱穿暖、无需为生计发愁的社会的恐怖之处在于自由意志是不存在的,人的行为受到政府的严格控制。如果自由意志存在,当权者也会将其消除,这是因为有自我意志的人会不可避免的有自己的“人性”。在乌托邦社会中,个人的“人性”是需要被剥离的,因为有了“人性”的人将难以被统治。

《1984》

《1984》

这一点在乔治·奥威尔的《1984》中表现的淋漓尽致。当温斯顿对“老大哥”的纯洁性产生怀疑时,他的行为就渐渐偏离了“正直好公民”的轨道,最终迎接他的只能是死亡。与温斯顿相同,《美丽新世界》中的约翰、《我们》中的I-330因为不认同设定好的世界规则,拒绝接受没有自由的人生,无一例外的付出了生命的代价。也许是主人公用生命所作的反抗只不过是蚍蜉撼树的故事触动了约翰·穆勒,后者创作出了漫画《天堂屠夫》。

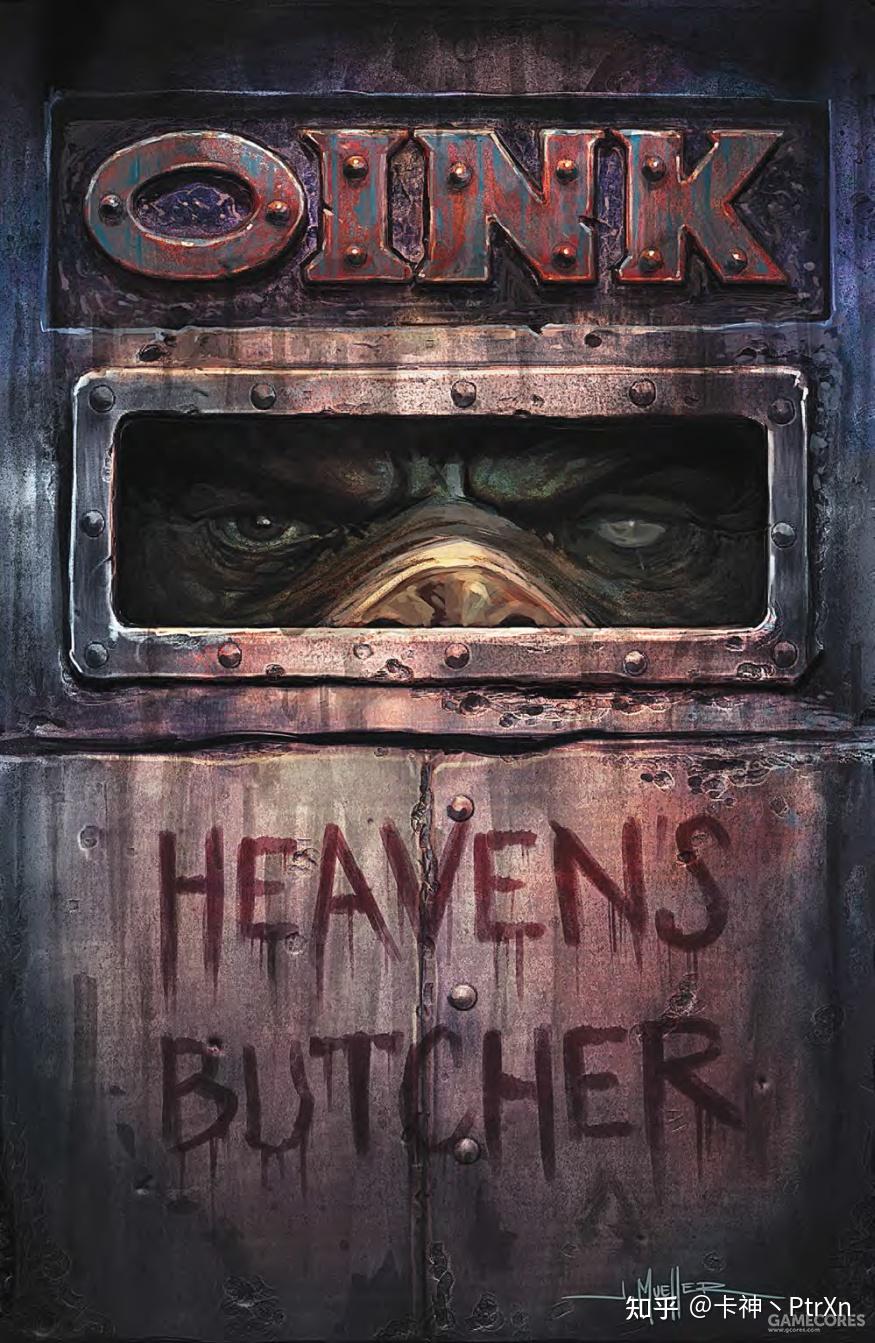

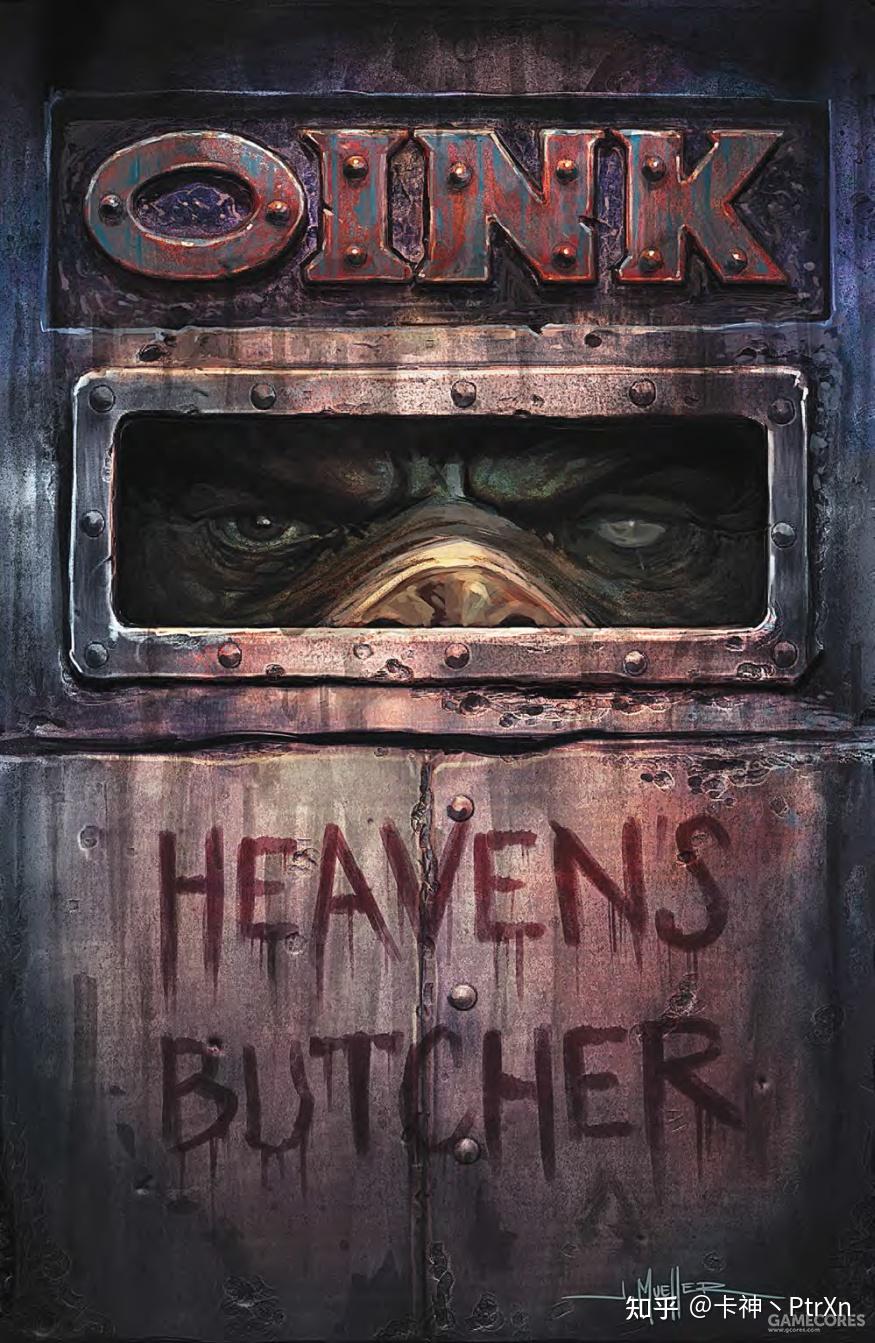

《天堂屠夫》

《天堂屠夫》

《天堂屠夫》在故事设定上像是《1984》和《美丽新世界》的结合体,但是在主观感受上比前二者更加血腥和暴力。这本漫画除了描述身为国家机器中的一枚小螺丝钉的哼克是如何拥有自我意志的心路历程外,还描述了哼克是如何杀死“老大哥”的过程。

《旁观者2》中的“老大哥”

《旁观者2》中的“老大哥”

成功“扳倒老大哥”的情节在其他反乌托邦作品中是较为少见的,因为大部分反乌托邦作品都着力于个人意志被统治意志碾压殆尽并最终向权力屈服的描画,使人们感受到奋起反抗的无力性并且沉浸在贯穿始终的恐怖与绝望中,以此达到警示的目的,而这也是反乌托邦文化的初始形态。

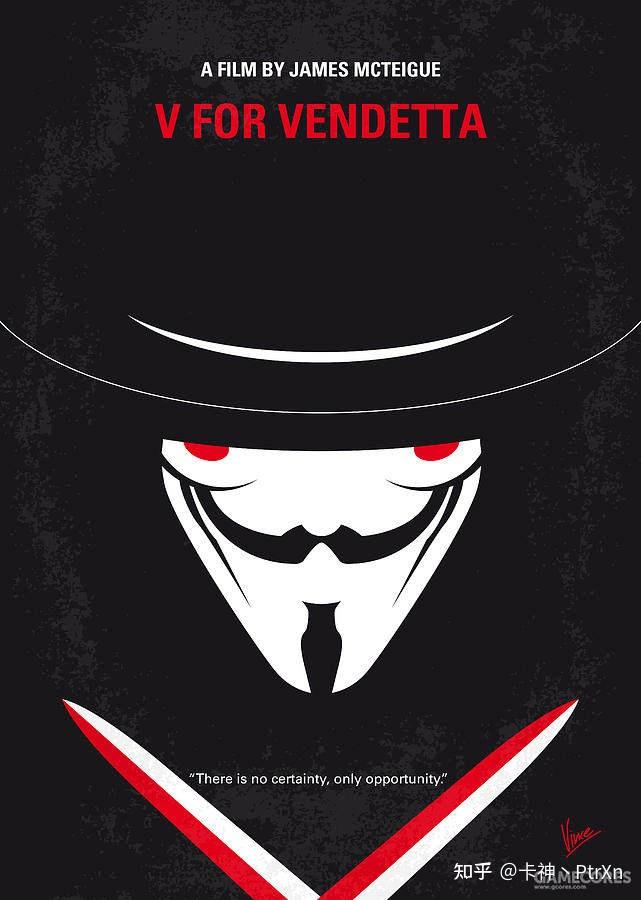

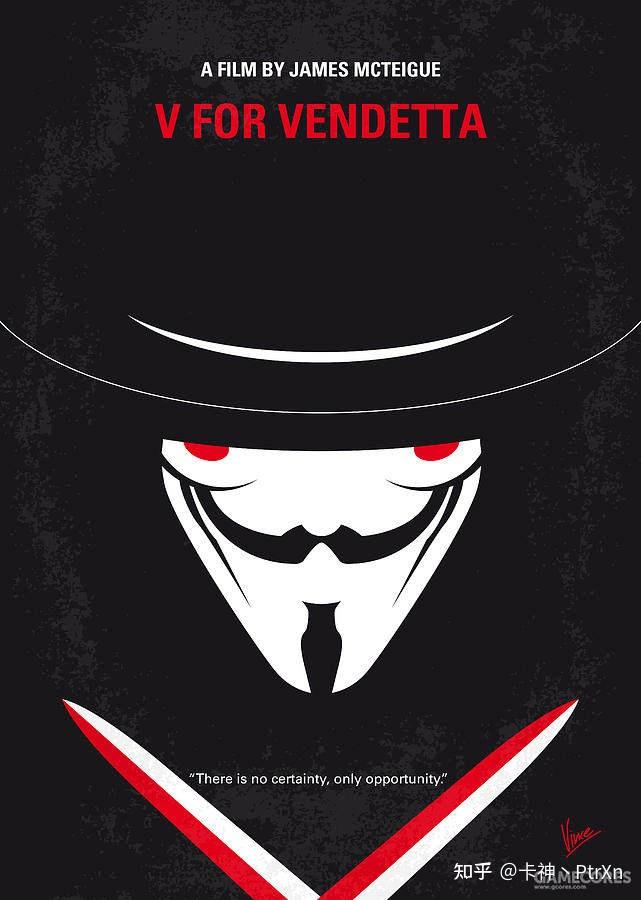

《V字仇杀队》

《V字仇杀队》

像游戏《旁观者2》、漫画《V字仇杀队》与《天堂屠夫》之类的作品则是反乌托邦文化进化的下一个阶段,这三部作品都描述了个人向国家抗争并或多或少取得胜利的故事——这在此前的经典反乌托邦三部曲中是想都不敢想的桥段。而《天堂屠夫》与同样选择采取反抗行动的《V字仇杀队》也不尽相同,原因是《V字仇

最近更新生活资讯

- 反转再反转,这部科幻末世灾难片真的爽

- 快捷指令sky电影捷径库

- 2021《自然》年度十大人物:塑造科学,造福社会

- 千里单骑救萝莉却被捕,“正义使者”成了谁的牺牲品?

- 浪漫爱情励志人生 最震撼人心的十部日剧(图)

- 短篇小说(家庭伦理)

- 推动农业绿色低碳循环发展 推动农业绿色发展、协调发展

- 资料:成奎安电影作品《灯草和尚》(1992)

- 稻盛和夫《活法》1

- 合肥市第六中学2019-2020学年下学期2019 级高一年级线上线下教学衔接学

- 全网的电视剧,电影和动漫无偿观看(每年的都有哦)

- 理想国

- 刺激!梅州首部限制级伦理微电影《幻镜》网络首映!

- 男人为何迷恋女人胸部?

- 陆小曼与林徽因:都是富养的女儿,差别在哪里?

- 问题已被解决?

- 看了多少烂片,才找出这92部经典!

- 金高银:怎么从拿8个电影奖的怪物新人沦为了被众嘲的“资源咖”?

- 猎天下第2部:河阴之变

- 封神演义读后感100字(五篇)

- 又一部岛国神作,堪称校园版《权力的游戏》!

- 【全面解读】2022年以后,再无“国产”BCBA?

- 鬼文化(商代的帝王文化))

- 豆瓣9.2分年度第一佳片,每一秒都是夏日初恋的味道

- 社会的重器:性侵犯罪信息统一查询平台,还校园一片蓝天