手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com该如何评价千里江山图?

尤其是感觉该作的设色在山水画中显得有些与众不同

高清无码千里江山图在线看图地址:

千里江山图 - 故宫名画记——————————————————————————————————

上面这个404了,

更新评论区地址:

https://en.dpm.org.cn/dyx.html?path=/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/2121/img0065.xml

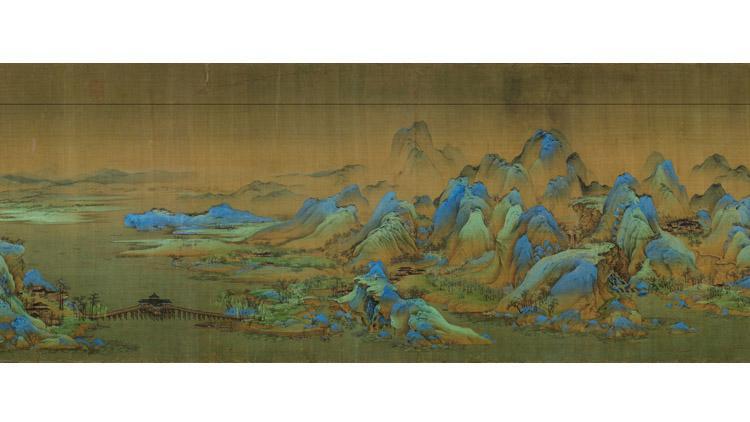

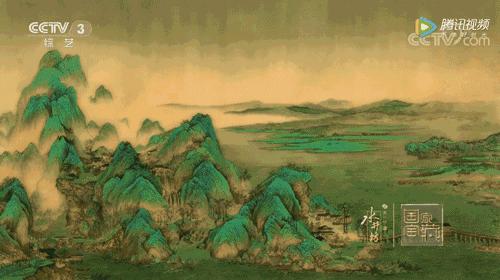

此卷为北宋王希孟传世的唯一作品,纵约52厘米,横11.91米,比著名的《清明上河图》还要长,以矿物质为主要颜料作画,景物集南北山水于一体,描绘了祖国锦绣河山,是中国青绿山水画的巅峰之作。

当时颜料提炼技术非常发达,可以从图画中清晰地看到,颜料敷的非常厚,一层一层地敷染上去,主要源自矿物质石青和石绿。九百多年过去了,我们可以看到,除了绢色稍微有点变暗,石青石绿颜色偶尔有所脱落之外,整体仍然保持着非常鲜亮的颜色。在整个青绿山水画历史上,是具有里程碑意义的一件作品。

这幅画的作者,是北宋徽宗年间十八岁的天才少年,名叫王希孟,这幅画气象磅礴、吞吐山河,简直就是宋代的国家形象纪录片,堪称宋朝版《航拍中国》。

宋徽宗算得上是中国历史上少有的艺术天才与全才,后人评价他是:“诸事皆能,独不能为君。”当时他在画院几百名画工中挑选了一位18岁的天才少年,叫王希孟,亲自教授绘画技艺,并令其在半年之内画出大宋的锦绣河山。然而王希孟不但懒散以对,还接连提出了各种无理的要求,奇怪的是,徽宗无不纵容,引得权臣蔡京嫉妒不已。一个艺术全才亡国君,一个被世人唾骂的奸臣,一个神秘的天才少年,这三个人却与此画结下不解之缘。

宋徽宗算得上是中国历史上少有的艺术天才与全才,后人评价他是:“诸事皆能,独不能为君。”当时他在画院几百名画工中挑选了一位18岁的天才少年,叫王希孟,亲自教授绘画技艺,并令其在半年之内画出大宋的锦绣河山。然而王希孟不但懒散以对,还接连提出了各种无理的要求,奇怪的是,徽宗无不纵容,引得权臣蔡京嫉妒不已。一个艺术全才亡国君,一个被世人唾骂的奸臣,一个神秘的天才少年,这三个人却与此画结下不解之缘。

此画用青绿打造,本来自古青绿多用于突显明艳奢华之姿,用于山峦江河怀疑是否会显得魅俗。但成品黑墨勾山石,青绿施重彩,气势连贯,咫尺有千里,细看有生趣,每一个逗点都暗藏玄机。试举一例,这船上的渔夫虽面目不清,但撒网的形态是如此细腻,令人钦佩不已。随后大宋第一书法蔡京做题跋:

此画用青绿打造,本来自古青绿多用于突显明艳奢华之姿,用于山峦江河怀疑是否会显得魅俗。但成品黑墨勾山石,青绿施重彩,气势连贯,咫尺有千里,细看有生趣,每一个逗点都暗藏玄机。试举一例,这船上的渔夫虽面目不清,但撒网的形态是如此细腻,令人钦佩不已。随后大宋第一书法蔡京做题跋:

政和三年闰四月八日赐,希孟年18岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画现,为甚工,上知其性可教,遂诲谕知,亲授其法,这就是大宋的《千里江山图》。

本以为大宋会像《千里江山图》描绘的那样,绵延不绝,万世流传。十三年后,靖康之乱,沉迷艺术,疏于政务的宋徽宗,并未保住江山,被金人所囚,奸臣蔡京,被贬流放,饿死于潭州崇教寺。王希孟献画之后销声匿迹,至今仍是个谜。

作为一个少年来说,非常难得,其气象胸怀如此博大,用色和表现力度来看,充满了年轻人的朝气和阳光,这幅画作是山水画的巅峰之作。

18岁,大几岁心力不足,小几岁经验不丰,18岁才是一个画师的黄金时代。

18岁,大几岁心力不足,小几岁经验不丰,18岁才是一个画师的黄金时代。

这幅画好在哪里呢?

《诗经》里面,战战兢兢,如履薄冰。这幅画作就是通过自然景观,述说中国人做人的基本准则。这幅画里,没有用合成颜色,没有用水色,用的全部是矿物质颜色。第一遍,墨稿,第二遍,头绿,第三遍,绿色,第四遍,石青,第五遍,青色。所以这幅画不是一幅,而是五幅。

第一层是墨色,完成了之后用红色,这个红颜色是赭石色,为后面的绿颜色做铺垫

第一层是墨色,完成了之后用红色,这个红颜色是赭石色,为后面的绿颜色做铺垫

第二层绿色是石绿,就是绿松石或是孔雀石

第四层是蓝,也就是石青。

第五层是青,青出于蓝而胜于蓝

这样出来的颜色特别丰富。

这些颜色都是从宝石或者药材里面提取的。这幅作品不仅包含着画家的匠心,而且闪耀着宝石的光芒。千年之后的我们看到的如此璀璨的颜色就是宝石之色,他要求江山永固,千年不能褪色。绘画之中用的胶包括鹿皮和阿胶。上等的阿胶是作画的材料,中等的阿胶才作药材。

为什么这幅画是这样上色,因为做过实验,如果直接简单地勾墨线,上颜色,最后出来的作品特别平淡,完全没有我们今天看到的璀璨效果。这也传达出中国人的做人理念,踏踏实实做好每一步。

九百年了,色彩还是这么鲜艳,秘诀是什么?石绿的原材料,孔雀石。青是蓝铜矿,青晶石,朱砂,雌黄,赭石,贝壳。

《千里江山图》每一道颜色都要经历日夜无歇的反复提炼,一种颜料的简单提炼,就需要一位匠人全天无歇,8小时的运作,经过30天,才得一种颜料。每种颜料都要经过这样的过程,所以颜料都费工费力。这样的诚心之色描绘的作品,才能历经千年而不褪色。

今天,我们解读《千里江山图》就是要大家理解,为何它是青绿山水之最,为何它能够出现在2008年奥运会开幕式的演出中。它不仅能展现出中华民族的细致入微,还能展现出泱泱大国的气势恢宏。

虽然有很多拍摄的图片可以对比评价。但是我必须说,亲眼看到这幅画的原作时,才能体会它是多么震撼。这幅长卷有将近12米,每一部分些微驻足细看,就需要花10分钟才能走完。看完它,就会知道1000年前的宋画如何美到炫目。它最震撼我的有三个方面:

一、毫无造作的恢宏布局

作为近12米的长卷,而且主要对象是山水的情况下,这幅画在山水的结构分布上极其的合理,看完12米,观者绝不会有重复感,不同山体的高度、山石的形态组合,曼妙山水层峦叠嶂,看时只觉得完全是自然所造,毫无人工的痕迹。但事实上,这幅画并不是自然山水的临摹,画家就是那么毫无痕迹地画了12米,还能达到这样的天人合一。长卷画幅是最考验整体布局与架构能力的,我也从来没有想到或者看过,擅长秀美艺术的宋朝,能有如此结构恢宏的巨型作品。而且即便画作结构宏大,它依旧秉承了宋画的精细水准。一般巨制之下,局部有所偏失是有情可原的,但是任你怎么切割千里江山图,如何截取局部,都自体成画,毫无瑕疵。故宫的展出是允许无闪光灯拍照的,所有手机的截取拍图,都可以美而不同。对于不能现场观展,只能在16*9的电脑界面、在缩小比例的画册上看局部,虽然无法体会到画作中的“千里”之气势,但是足矣证明,这幅画每一寸都是精美的。千里江山图的气势,是一种微观与宏观自然一体的完美效果,50多厘米的宽度,配上将近12米长度,实在无愧于它千里江山的名号。

二、精微处理的细节极致

过去我所看过的宋朝的雕塑、画作都异常细腻。千里江山图在这个方面也是让人无法不感叹的,印象比较深的,主要是人物、水和林木的处理。

先说人物,作为山水卷,千里江山图画了诸多人物,现场看的时候,听到身边的两个女孩说:“你以为他画了个渣渣,仔细一看原来是个人。”是的,巨型山水之间有亭台楼榭,亭台之中的人物多着白衣,小到你不定睛观瞧,都看不出王希孟其实画了人物,甚至连船上渔翁打鱼的身影都有描绘。宽度50多厘米的画幅,每个人物不超过1厘米,真不知道他是用什么技法勾勒出的这么多人物发肤衣着动作。

再说水纹。王希孟在画水的时候,有各种画法表现不同状况的水。除了用色,有的地方用极浅的墨色勾勒水纹,乍看之下,只觉得望见了不同的水,但是定睛之下,才察觉有浅线,纹样之精工,叹为观止。

最后说树木。我个人喜欢他画的树木,虽然离元明的书画同还有很长的时间,但王希孟的精微树木画得就如同书法一般,点顿可见,精巧细致。既有自然气息,又有人工趣味。

千里江山图是一份宋朝人对于山水与人的领悟,他们倾慕自然的宏大,却将居于其间的人画得如此渺小。人物虽小,目光所及,闪闪发光,无法忽视。千年之后的现代中国人,是否还对故土抱有这样的欣赏、珍视与情怀呢?

三、富丽清雅的设色

以往我总会觉得青绿山水画设色过重,但是亲眼看过千里江山图的原作,只觉得矿物青绿设色之完美,不可言说。所有颜色之间的过渡都无比自然,细看细想,才能体会画家在其中倾注了多少技法。而且对于山水、人物、林木都格外仔细的区分设色。底绢色虽然泛黄,山水的青绿,人物的白衣,艳丽之中清雅得令人沉默。

展品的最后,能看到蔡京所题的那段短短地揭示画家年龄和身份的话。作为亡国君臣,蔡京失职也难有佳评,但是他本人的字很好,比徽宗的瘦金更美。

写一幅画的评价,自然可以分门别类、从头到脚的剖析,我自己也如是列重点解释。但我无法、也没有那个能力尽述它的美好。这幅画作在观者心中达成的那种效果是无可替代的。十八岁的王希孟用尽现代人所不能体察的各种技巧画尽每一寸江山人物,任何分析都不能表达它打动我的那种美。它让我忽然理解到徽宗赵佶和他所推进的书画品味不仅仅陷于我成见中的精耕细作,那个时代还创作出过许许多多今人从无缘见过,恢弘优美的作品。甚而当我今年看到国漫《凤囚凰》中封面封底的宋画花鸟时,就会心生暖意。

当我们亲眼看到千里江山图,就会获得与1000年前时代相逢的机会,会望见那个18岁的少年恭谨运笔,错觉亡国君臣正在近旁,同声感喟。想起我们的血里保有他们的基因,体味到传承与感恩。在这个星球上,又有多少人能与自己千年前的祖先,如此熟悉又贴近地交流呢。我也会如此之渴望,千年后的中国人,作为他们的后代与传承者,记得这样非凡的理解与品味,记得自己是如此的独一无二,并且也能像他们一样创造出更上层楼的美之恒久。

不请自来,王希孟迷妹在知乎搜索了《千里江山图》后一定要答一波。

首先说整体评价,天才少年的惊世之作。

“此一卷独步千载,殆众星之孤月耳。”

至于设色不同的问题,以下。

我们知道中国的山水画首先是有两大体系:青绿山水和水墨山水。

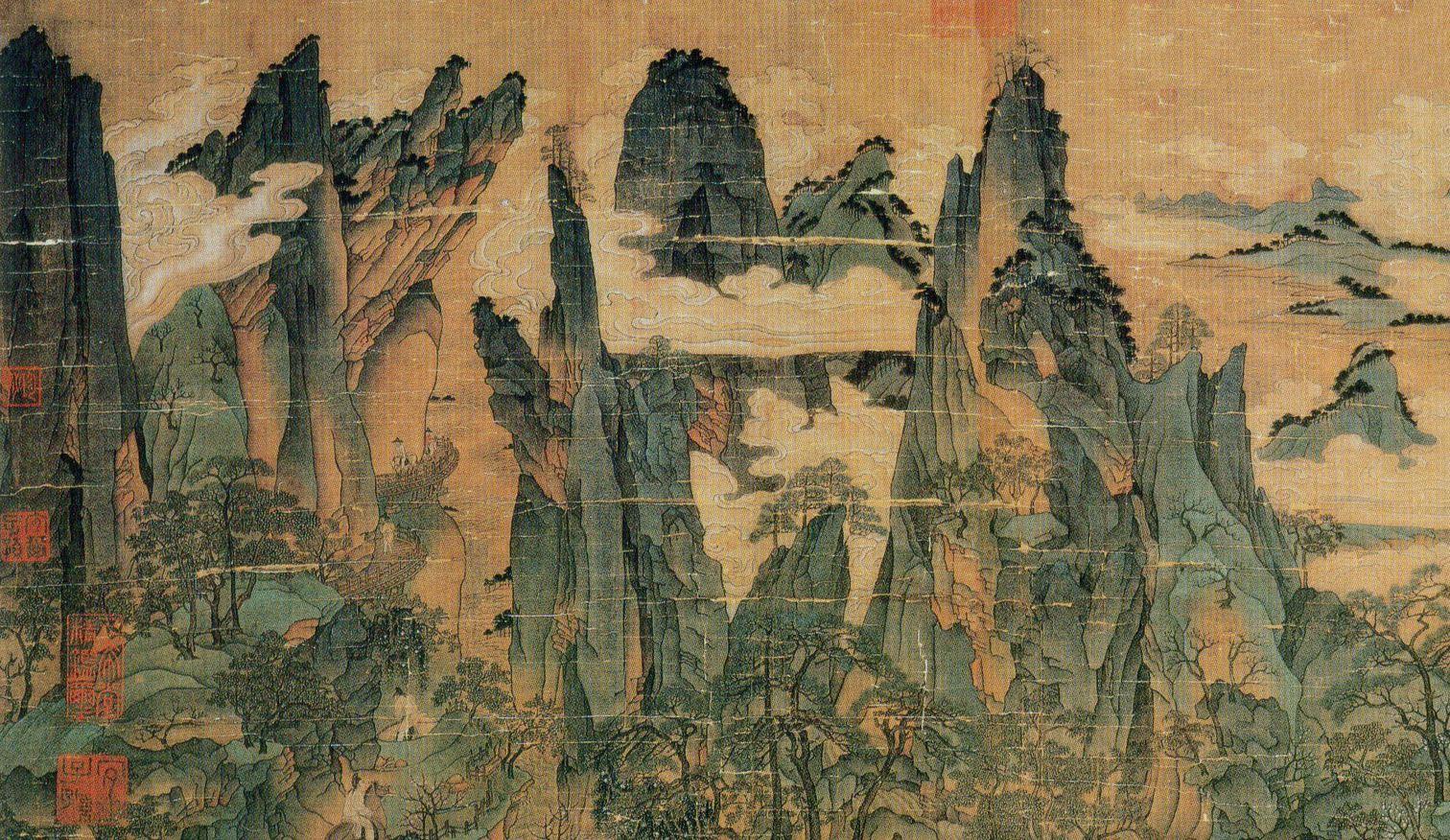

青绿山水由隋朝的展子虔开创(经指正后修改,多谢评论区的朋友),早期就像这样:

《明皇幸蜀图》 李昭道

《明皇幸蜀图》 李昭道

青绿山水使用石青、石绿、丹砂、铅粉等矿物质颜料,色泽历经千年而不衰,鲜艳璀璨,收到宫廷贵族追捧。

而据说由大诗人王维开创的水墨山水则像这样:

《雪山行旅图》 王维

《雪山行旅图》 王维

水墨山水单纯用墨。虽然墨分五色(焦、浓、重、淡、清)可以称是色彩运用上的丰富变化,也有浓如青,重如赤,淡如黄,清如白,焦如黑的说法,但由于水墨山水本身就讲究“意趣”多于真实描绘,更不用说时间已久,墨色退却,纸绢泛黄,势必不如青绿山水漂亮(莫高窟壁画里那些群青色的飘带,青色的裙裾展现的可都是绿松石孔雀石的功劳啊……)

而且从我个人来说,是十分不喜欢焦墨的,就是画面最浓黑处,勾点或皴的部分,稍不注意,就会显得死气沉沉,了无生气。

在古代画家中能善于用墨,画出清的墨彩的,我最服宋代的马远。

他的水波海浪实在是太美太灵动,我们总在夸葛饰北斋的《神奈川冲浪里》,马远的海浪是不输浮世绘的。

他的水波海浪实在是太美太灵动,我们总在夸葛饰北斋的《神奈川冲浪里》,马远的海浪是不输浮世绘的。

陈丹青在《局部》里说:“我们想象中国古典画家的时候都是白胡子老人,明清文人画确立了山水画中的老人符号。晚清民初的黄宾虹、齐白石、张大千又坐实了这类符号的单一想象。在《千里江山图》中,我分明看见一位美少年,他不可能老,他正好十八岁,长几岁,小几岁,不会有千里江山图。”

是的,在《千里江山图》之前,鲜少有国画能让我感受到“清贵逼人”这四个字,即使在十代传世名画里,也只有它远远望去,就让人觉得明亮、清俊。

题主说“感觉它的设色和其他山水画不同”,是这样,即使在青绿山水里它也是不同的。

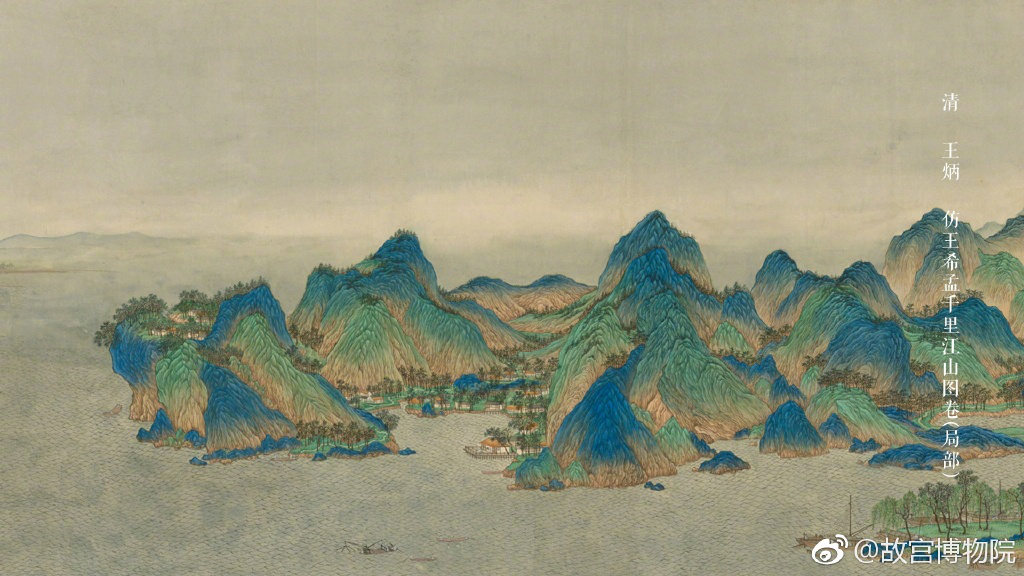

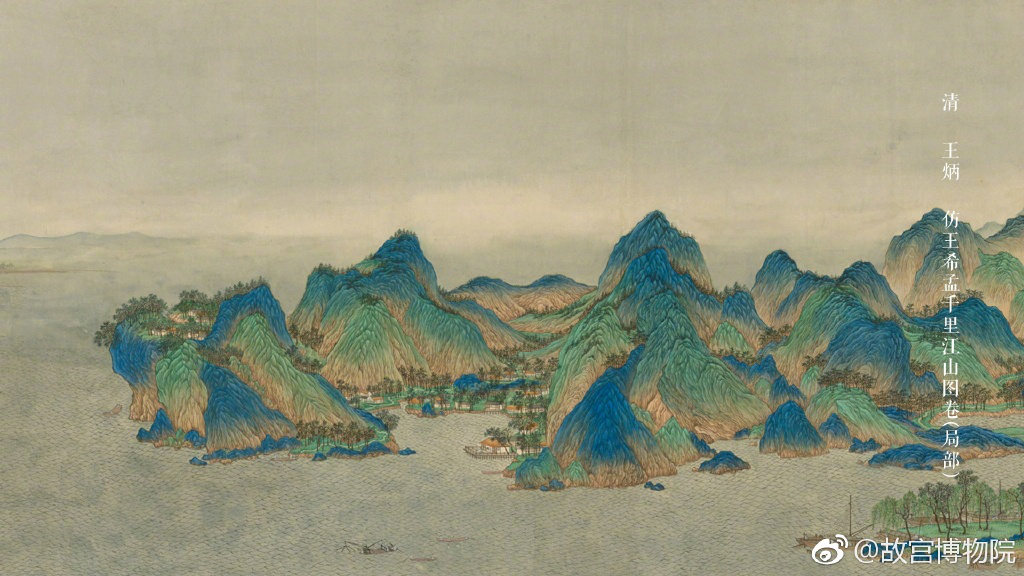

我们看一下后代画家模仿的:

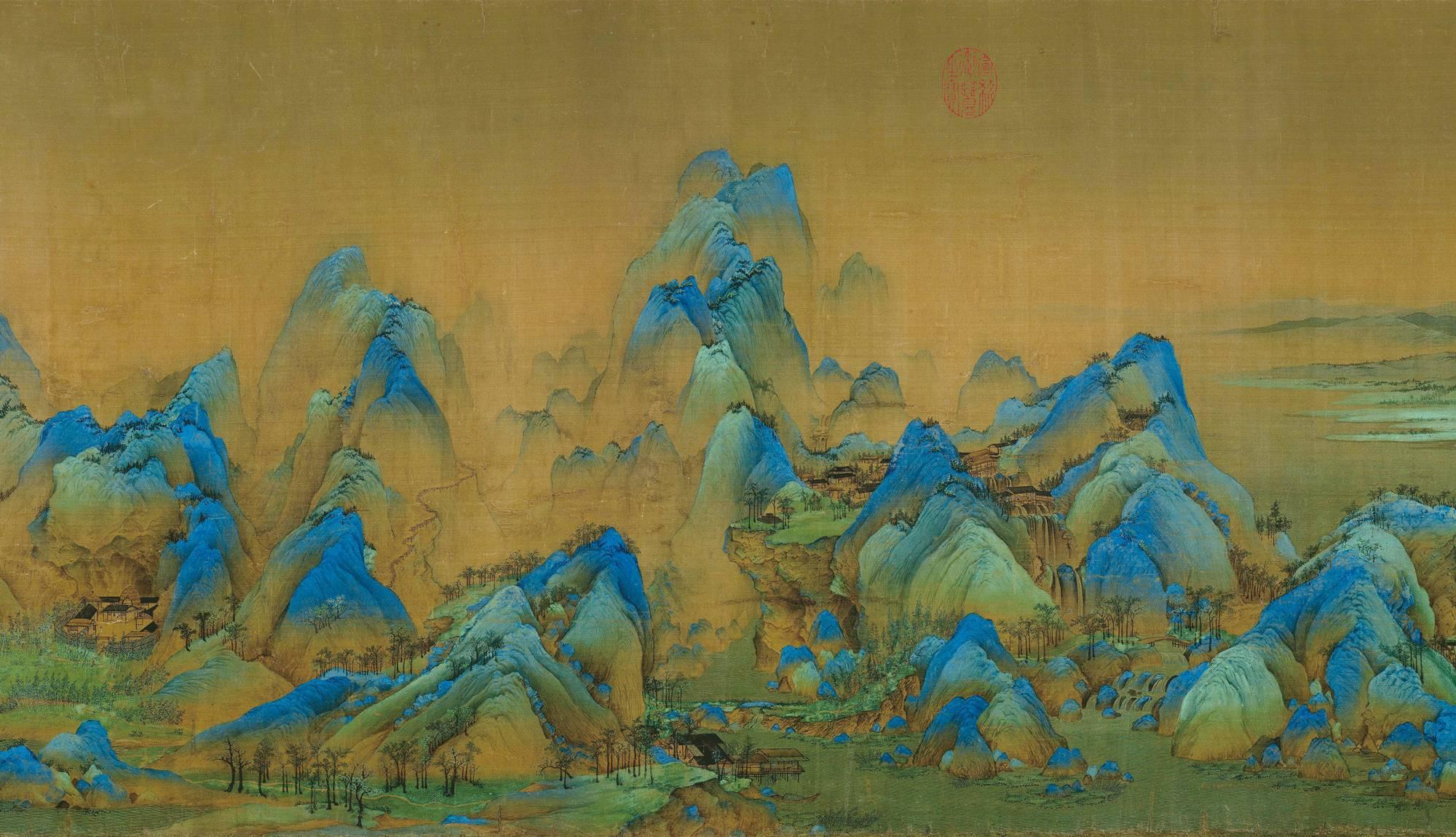

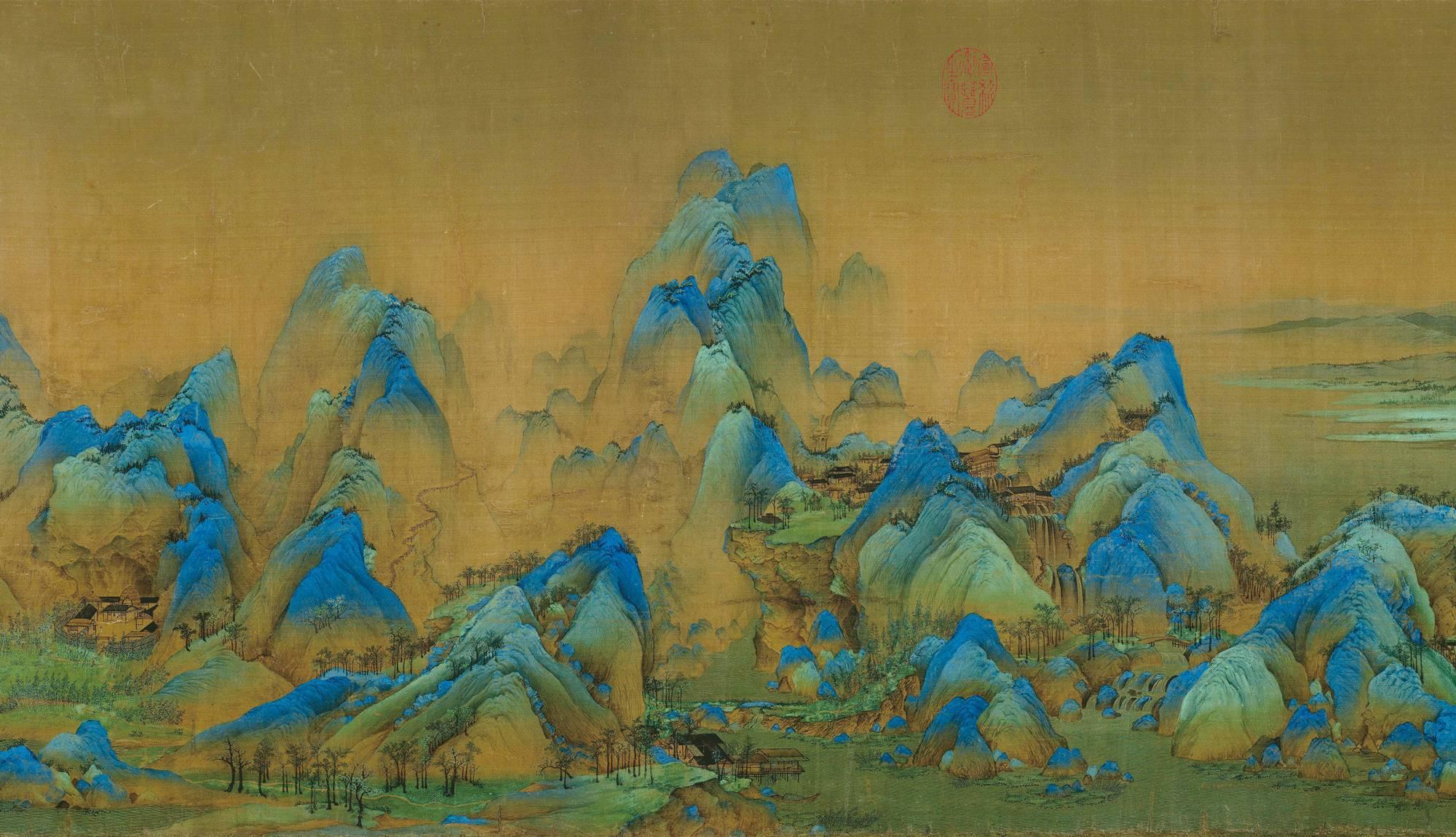

对比原画

对比原画

是不是明显感觉到仿作色调稍显暗沉,不如原作璀璨?

是不是明显感觉到仿作色调稍显暗沉,不如原作璀璨?

原因《国家宝藏 第一期》已经讲得足够清楚了。

它不是一幅画,而是五幅画(水墨勾底——赭石上色,让后期的冷暖对比更鲜丽——石绿上色——再叠加一层石绿,使颜色更丰富有层次——石青上色,完成)

引用百度百科 技法词条:

引用百度百科 技法词条:

《千里江山图》虽然历千年之久,部分颜色已经脱落,但是其画法仍然清晰可辨,并突出显示了矿物质石色的富丽装饰效果。山石之画法,是先用浓、淡线条勾出轮廓,再以柔润而长短不一的线条加皴,峰顶皴法似荷叶皴,线条不刚不硬,之后再用淡墨加赭石或花青渲染,渲染多在前后两石中的后面一石,之后再罩染赭色,石头顶部以汁绿接染,再以石青或石绿罩染,山石下部保留赭石色。山石之青与绿色往往前后各异,互相映衬,且颜色较厚故容易剥落。水天交界处以赭色接染,画面浑然一体。远山则以赭色为主,不施青绿等色以示空间之远。柳叶施以石绿,天空掺以赭墨,上深下浅,彰显了天空空间透视的变化。水色全以汁绿染出,矿物、植物颜色融合使用,将中国画色彩的表现力发挥到极致。

……画家在较为单纯的蓝绿色调中寻求变化,虽然以青绿为主色调,但在施色时注重手法的变化,色彩或浑厚,或轻盈,间以赭色为衬,使画面层次分明,色如宝石之光彩照人。石青、石绿为矿物色且极具覆盖性,经层层罩染,物象凝重庄严,层次感强,与整幅画面浑然一体,艳而不俗。虽不似金碧山水一般勾勒金线,然堂皇之气盎然。

2.颜料顶级

后来朋友圈刷屏的一句话:“上等的宝石,都是用来画画的……”

同是画家的宋徽宗,简直是搜罗了极品的颜料给他,更不用说每一种颜料的制作工艺都要先经过洗-捣-箩-淘-研-煮-漂七道工艺,最后研磨达到标准的颜料——轻细若尘,入水即化;与墨相融,经久不变。

同是画家的宋徽宗,简直是搜罗了极品的颜料给他,更不用说每一种颜料的制作工艺都要先经过洗-捣-箩-淘-研-煮-漂七道工艺,最后研磨达到标准的颜料——轻细若尘,入水即化;与墨相融,经久不变。

这样的宝石的色泽,能和其他的庸脂俗粉一样吗摔!

3.画家本人的特殊情况。

一个十八岁的美少年,决计是不会像七八十岁老头子画江山那样或满目疮痍或沉重深远的,他还年轻,对未来有无尽的想象,他在皇帝的花园里奔跑,感受这个万物有灵的世界:每片树叶,每根草,远远近近,大小粗细,全都画出来,好看极了,一点不繁乱,不枝蔓,生气勃勃,有种天然的均衡感,好比自然本身。这样的天才人物,他笔下是一个纯净的理想世界,设色自然与俗人不同。

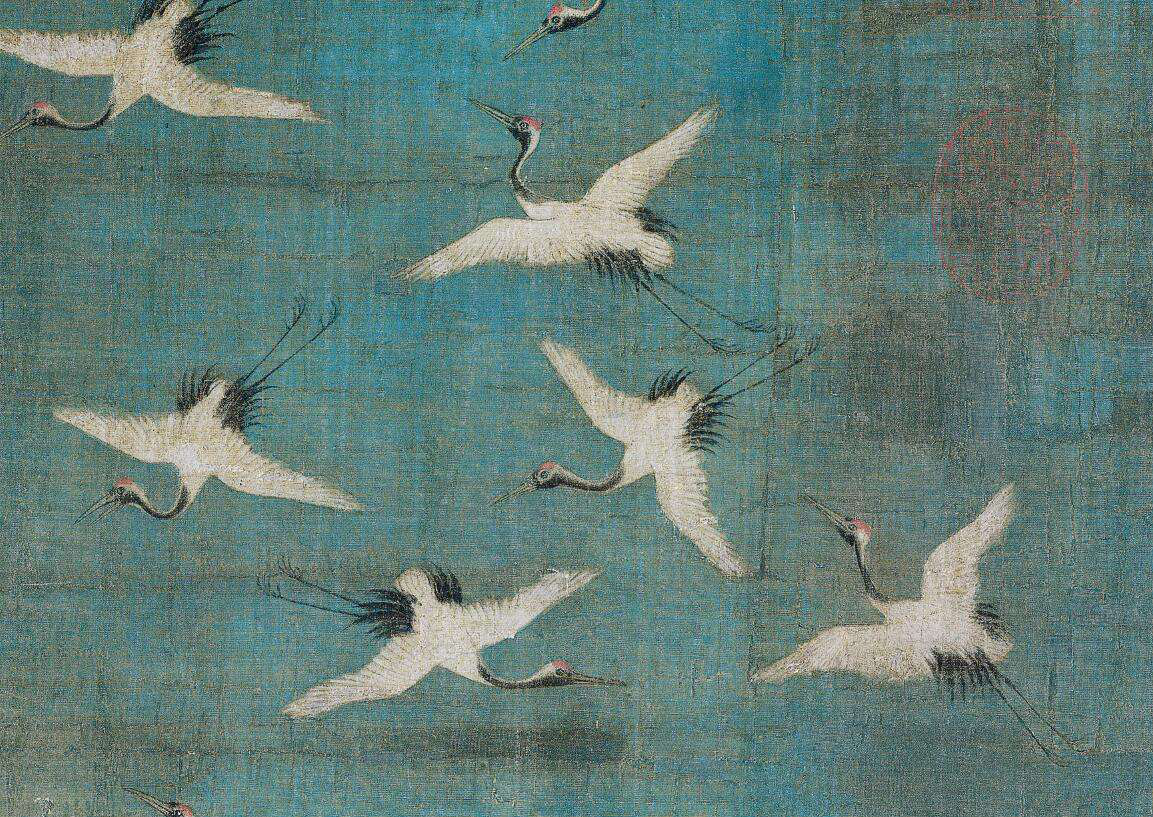

4.知道的已经说得差不多了,最后安利一下王希孟的老师徽宗赵佶同学吧,就是创立“瘦金书”定下“冰裂纹”的那位皇帝,他的《瑞鹤图》也曾让我惊艳至极,堪称早期极简主义先锋了。

可以说,评价《千里江山图》和他的作者王希孟「天鹅绝唱」般的传奇经历是密不可分的。

一个少年短暂的一生,以其在十八岁时所绘的一幅今天看来依旧气势恢宏画作而流芳。他曾得宋徽宗亲授,他一生仅传世这一幅作品,这就是宋代的王希孟与他的《千里江山图》。

《千里江山图》长达 11.9 米,以一幅完整的绢幅表现千里江山壮阔之景——山峰层峦叠嶂,奔腾起伏;江水烟波浩渺,平远无尽。

山水间有屋舍村落、桥梁渡口、寺观塔刹、楼阁亭榭等,并描绘有众多人物活动,有行旅、幽居、捕鱼、观瀑、游玩等。

这幅画作继承和发展了唐代青绿山水画的技法,用笔精细,注重在青、绿颜色中寻求变化,古意与创造兼备,实景与想象并融,是存世青绿山水画中最具代表性和里程碑意义的作品。

一、天才画师的完美绝笔

王希孟是北宋宫廷画家。十八岁时在徽宗画院为生徒,后召入禁中文书库,得徽宗亲授,其后不到半年就以《千里江山图》进献。

画史文献没有王希孟的任何记载,《千里江山图》是他唯一的传世作品,清朝的宋荦推测他画完这件作品后「未几死,年二十余。」(《论画绝句》)

北宋 王希孟 千里江山图 局部 绢本设色 51.5x1191.5cm 清宫旧藏

他的《千里江山图》,曾经在北京故宫博物院武英殿的历代书画展中展出,也在 2017 年青绿山水画展中展出,每次展出都引得观者如云。

我们现在对王希孟的了解也仅仅限于,他是北宋时期一位非常年轻的画家,而他的名字在画史上是很少被提及的。通过这幅画末尾蔡京的题记,才知道原来画史上还有这么一个人。蔡京的题记里写到「政和三年闰四月八日赐。希孟年十八,昔在画学为生徒,召入禁中文书库」。

在政和三年四月的时候,王希孟十八岁就被召入宋徽宗的内府作为学徒。宋徽宗很看重这个年轻人亲自来教授他技法。

王希孟曾经画过几幅作品,敬献给徽宗皇帝,但是徽宗皇帝都不满意。差不多过了半年的时间,他终于完成了这幅壮丽恢弘的《千里江山图》,再一次进献给宋徽宗。

徽宗看了以后非常的满意,并且还嘉奖他。最后徽宗把这幅画赐给了蔡京。蔡京在上面题记我们才了解到有关于王希孟的这么一点信息。

王希孟画了这幅《千里江山图》以后在画史上就默默无闻了,后来有学者推测,可能他很年轻的时候,可能不到 20 岁就去世了,但是他毕竟留下的《千里江山图》却是一个很壮丽、优秀的作品。

二、《千里江山图》

《千里江山图》大概长 12 米,宽差不多有 50 多厘米,在中国古代山水画中可以说是一个非常大的尺寸。

这幅画整个采用青绿山水的手法,非常细腻、精致地描绘了北宋时期的江南景色。我们能看到作者王希孟在这么年轻就已经有了那么高超的技艺,而且他能够控制这么恢弘的场面,这么大的画幅。

在画面上可以说它聚集了江南山水的方方面面。

北宋 王希孟 《千里江山图》 局部

1、青绿山水

说起青绿山水,实际上它的发展历史,比我们熟知的水墨山水和浅绛山水要早很多。中国山水画的发展一般是先有色彩为主的画幅,渐渐才出现了淡彩和水墨的画幅。

我们在南北朝时期的敦煌壁画和很多的石窟壁画上面,都可以看到早期以石青、石绿描绘山水的形象,这都可以认为是青绿山水的雏形。

渐渐的,唐朝以后青绿山成为宫廷绘画的非常重要的一个品种,很多画家善于描绘青绿山水。因为宫廷贵族对山水的喜好,又加上宫廷绘画材料的昂贵,在宫廷中就形成了以青绿山水为主的山水表现形式。

青绿山水所用的材料大多是石青、石绿这样的矿物质颜料。它的颜色鲜艳、青翠,适合表现富丽堂皇的繁华春天的景色,很符合宫廷和贵族的审美要求。因此皇家的画家多描绘这种青绿的山水。

到了宋代以后,随着文人画的兴起,使中国的水墨山水融入到山水画创作中。到元朝以后,除了青绿山水以外,水墨和浅绛山水创作的力度就慢慢加重了。渐渐地形成了中国山水画独特的以水墨、浅绛以比较浅淡的颜色来展现文人山水中的萧疏旷远那种以墨代色的表现手法,青绿山水反而少了。

后代的画家在创作青绿山水的时候,由于材料昂贵,色彩不易得,所以在创作青绿山水的时候费用要高很多。这也是一个后来青绿山水少见的原因。

所以我们今天能看到的王希孟的这幅山水画,恰恰代表了两宋时期青绿山水创作的这个高峰。

2、画面内容

这幅画作非常的长,全长大概有 12 米,整个画幅描绘了连绵不断的群山、浩渺的江河,在山林坡岸、丛林中点缀楼台亭阁、茅屋村舍,还绘有水墨长桥,用行船商旅飞鸟等等这些景物进行细致的描绘和分割。

这些元素使得这幅画画面气象万千,并且有许许多多的精致、夺人眼球的地方。构图中疏密有致讲究变化,气势连贯。

下面我来说一下这幅画带给我的感受。

这么一幅很长很长的画卷,特别恰当地,展现出中国古人描写山水的那种江山卧游的情怀

使用 App 查看完整内容目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看

??App 内查看

最近更新生活资讯

- 反转再反转,这部科幻末世灾难片真的爽

- 快捷指令sky电影捷径库

- 2021《自然》年度十大人物:塑造科学,造福社会

- 千里单骑救萝莉却被捕,“正义使者”成了谁的牺牲品?

- 浪漫爱情励志人生 最震撼人心的十部日剧(图)

- 短篇小说(家庭伦理)

- 推动农业绿色低碳循环发展 推动农业绿色发展、协调发展

- 资料:成奎安电影作品《灯草和尚》(1992)

- 稻盛和夫《活法》1

- 合肥市第六中学2019-2020学年下学期2019 级高一年级线上线下教学衔接学

- 全网的电视剧,电影和动漫无偿观看(每年的都有哦)

- 理想国

- 刺激!梅州首部限制级伦理微电影《幻镜》网络首映!

- 男人为何迷恋女人胸部?

- 陆小曼与林徽因:都是富养的女儿,差别在哪里?

- 问题已被解决?

- 看了多少烂片,才找出这92部经典!

- 金高银:怎么从拿8个电影奖的怪物新人沦为了被众嘲的“资源咖”?

- 猎天下第2部:河阴之变

- 封神演义读后感100字(五篇)

- 又一部岛国神作,堪称校园版《权力的游戏》!

- 【全面解读】2022年以后,再无“国产”BCBA?

- 鬼文化(商代的帝王文化))

- 豆瓣9.2分年度第一佳片,每一秒都是夏日初恋的味道

- 社会的重器:性侵犯罪信息统一查询平台,还校园一片蓝天