手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com鲁迅当年弃医从文的真实原因是什么?

原因在这里:这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

什么?这段你读过了,想知道真实的原因?

那你觉得上面的原因哪里不真实?他当时的判断不正确?和他以后的行为不相符?

拿那张成绩单说事儿的:

在142个学生中排到第68名很差吗?这是中等偏上吧?

而且这是在日本学校,老师讲课全用日语,其他同学都是日本人,排第68名的这个人是中国人,且之前只学了两年日语,你觉得他能力如何?

你学了多少年英语了?别说专业教材了,你能看懂BBC的新闻吗?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

鲁迅弃医从文“是他学医失败的结果”?

作者:桑永海

偶然读到文学博士、教授葛红兵一篇文章,里面有一段话,讲到鲁迅弃医从文,他是这样说的:“鲁迅的弃医从文与其说是爱国的表现,不如说他是学医失败的结果,相比较而言,他的医学成绩实在是不敢恭维。”此文题目是《话语领袖与圣人迷信》,编在葛氏一本叫《横眼竖看》的集子里,第155页(花城出版社2003年5月版)。 也许是我孤陋寡闻,这样说法还真是头一次看到。赶忙往下读,连翻几页也没有读到鲁迅“学医失败”的佐证。原来葛氏在这里只是下了一句没有例证的断语,放一枪就跑掉了。那么,“鲁迅学医的成绩”,到底是怎样的呢?翻了一些鲁迅传记和回忆资料之类文字,有的没有谈,有的谈了一个大概,没有分数,比如林志浩《鲁迅传》第48页说:“在142个同学中,鲁迅名列第68。”有的谈了具体分数,但科目不全,如李欧梵《铁屋中的呐喊》第13页:“鲁迅在仙台医专的考试成绩,后来由‘仙台鲁迅之友社’做过专门调查,很能说明鲁迅对知识的兴趣,他考得最好的一门是伦理学,83分。作为一个外国学生,平均65.5的分数总还不错。分数最低的一门是解剖学,得59.3分,离及格也相差不远。”终于查出了鲁迅在仙台医专的各科考试成绩,是在周作人的回忆文集《鲁迅的青年时代》第35―36页上:“在小林博士那里又保留着1905年春季升级考试的分数单,列有鲁迅的各项分数,照录于下:解剖五十九分三/组织七十三分七/生理六十三分三/伦理八十三分/德文六十分/物理六十分/化学六十分/平均六十五分五,一百四十二人中间列第六十八名。”(见河北教育2003年6月版,引文中的伦理为63分,显为编校之误,笔者在此照李欧梵文做了订正)据周作人如上的回忆文章,小林即小林茂雄,是鲁迅仙台学医的同班生,后来成为医学博士。看来以上各书分数资料,都是源自于小林保存的分数单。 应该怎样看这个分数单呢? 首先,显而易见,这个分数单是无可置疑的,而且它是判断鲁迅学医成绩的最可靠也最有说服力的证据。其次,人们都很清楚,一个人的考试分数,不论高低,孤立地去看都是没有什么意义的,必须放在同一次考试的平台上,横向考察其所处位置的排列顺序,才能说明问题,也才具有比较意义的。第三,基于以上两点,我们看到,鲁迅的总成绩,虽然不是全年级的上游(47名之内),但他也没落到全年级的下游(95名之后),68名,居全年级中游的中间位置,是中中等成绩。 这样的成绩说明了什么呢? 鲁迅,当年仙台医专惟一的一名中国留学生,听课、记笔记、考试答卷全都用日语。而且,“仙台医专没有教科书、参考书也很难见到,图书馆里的医学书籍和杂志也不可以轻易借阅”,有的教师还要“经常用拉丁文和德文讲课”的情况下(见林贤治的《人间鲁迅》109页),鲁迅只能靠听课和笔记,同141个“坐地户”日本学生比拼,而能取得这样的成绩,我看还真就挺不错的了,怎么能用嘲讽的口气说“实在不敢恭维”呢?如果连这样的考试成绩,也要成为“弃医从文是他学医失败的结果”,那么成绩在鲁迅之后的74名日本学生,占了总数一半还多,按葛氏逻辑,不是更要卷起铺盖,弃医而从什么什么去了吗?天下哪有这样的道理! 关于鲁迅弃医从文的种种动因,是一个复杂的问题,学界也正在探讨,不是这样一篇短文可以匆忙论述的。但有一点却完全可以肯定:鲁迅决非“学医失败”者,因此,“鲁迅弃医从文是他学医失败的结果”,纯是葛氏的率尔妄说。 过去,在那样的体制下,死去多年的鲁迅,也像古今中外一些名人、伟人一样,缘于某种需要,遭遇了神化的命运。经过20多年拨乱反正,一个真切的人间的鲁迅,一个平凡而伟大的中国人,正在向我们走来。而今,葛红兵在鲁迅弃医从文问题上,无视考试成绩这样一个常识性的事实,轻薄为文,以反对神化圣化之名,行矮化丑化之实,能说是正确的吗?由是我们看到:不论什么“化”,这两种极端,都是鲁迅研究的障眼法,我们都要批判之否定之―――从过去到现在到将来。鲁迅弃医从文“是他学医失败的结果”?-人民网《藤野先生》全文

卑劣无能的人总是想把大师拉下高台,再狠狠羞辱踩踏一番,以证明大师和自己一样龌龊不堪。

鲁迅回答:

我弃医从文就是想治好你这种人…

“哪有什么白衣天使,

不过是一群孩子换了一身衣服,

学着前辈的样子,

治病救人、和死神抢人罢……”

这段在各大自媒体刷屏的文字发人深省,数字和口号背后是被遮蔽的一个个鲜活的个体,他们可能曾经有着不同常人的经历和初心,也可能只是渴望过着平凡人的生活,然而都不得不在疫情面前破釜沉舟,甚至是面临着家人的不解和病人的无理取闹。在他们舍生忘死的映衬下,许多蝇营狗苟、魑魅魍魉原形毕露。

不少人也由此想到百年前的另一位以文学为业的医学生鲁迅,从志在治病救人到学医救不了中国人,从彷徨无依到发出铁屋中的呐喊到一个也不饶恕,他到底经历了什么,今天让我们一道重温钱理群先生的一篇旧文。

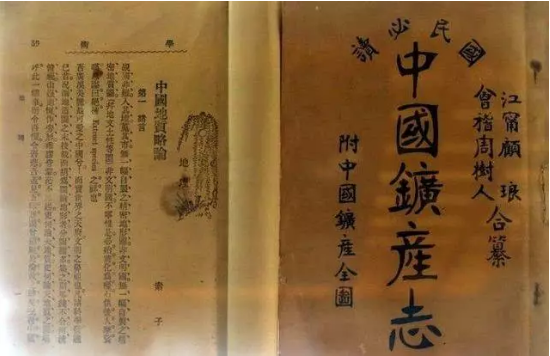

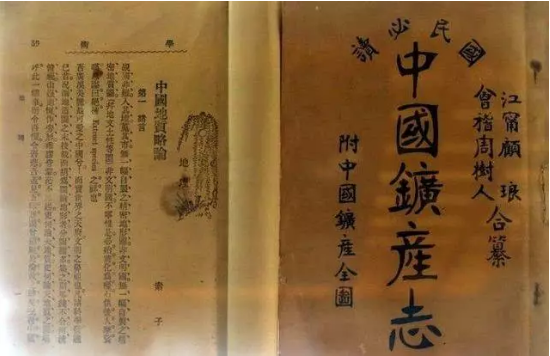

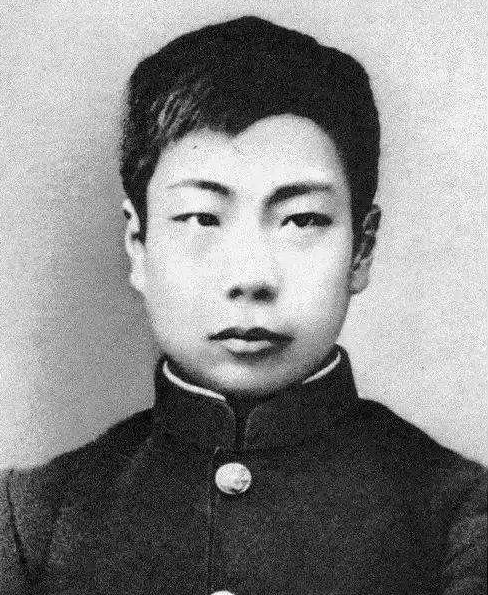

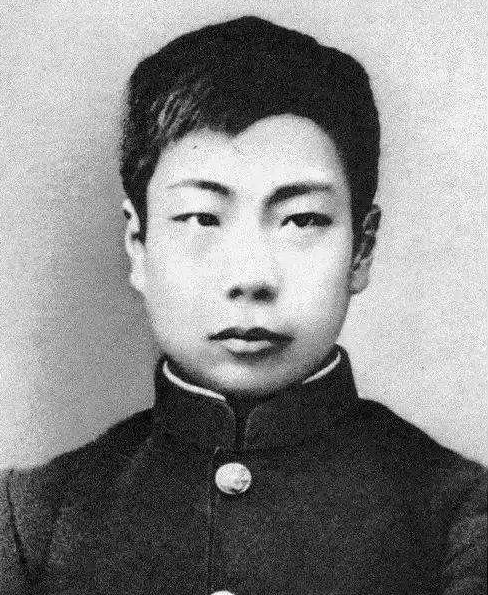

鲁迅一生有两次职业转换:一次是“弃矿学医”——鲁迅中学时读的是南京矿路学堂,后来他去日本留学,一开始还保留着对矿务的兴趣,曾经和同学合编过一本《中国矿产志》,但1904年24岁的鲁迅又进了日本仙台医学专门学校学医;读了不到两年,1906年就自动退学,“弃医从文”了。

鲁迅这样的职业转换,大概很难为今天的中国人所理解。我看到一位中学生专门为此写了一篇作文,以“现代人”的眼光,作了这样的评价:“他学的矿务,并非热门专业,这是‘输在起跑线上’;学完矿业没有直接就业,这是没有早点立足社会;学矿业又去学医,中途改行,浪费了多少大好青春!留学归来仍未从医就业,成了待业青年;之后弃医从文——专业不对口;从文后,写的既不是政府御用文章,也不是传统文言文,甚至还抨击政府,批评时弊,是个反动青年,而且是生活动荡、收入不稳的反动青年!”

这位中学生的“黑色幽默”,倒是引发了我们的好奇心:鲁迅当年为什么要“弃矿学医”?后来为什么又“弃医从文”?——这是一个很有意思的研究课题,也是一个有趣的话题。

先说鲁迅为什么要学医。他曾经这样谈到自己的“医学梦”:“我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时期便去当军医,一面又促进了国人对维新的信仰。”这里,包含了两层意思。首先,这是鲁迅个人的一个童年创伤记忆。

鲁迅从来没有写过母亲,却连写两篇文章谈父亲:一篇叫《五猖会》,讲父亲怎样强迫自己背书,他由此感受到父子之间的隔膜,让他刻骨铭心,终生难忘;另一篇是《父亲的病》,写直到父亲临终前,才突然感悟到父子之间的同样刻骨铭心的生命的血缘关系,却已经来不及向父亲表达自己的爱,只能大声疾呼:“父亲!父亲!!”父亲却吃力地回应说:“……不要嚷。……不……”“我”还是叫着:“父亲!!!”一直到父亲咽了气。多年后,鲁迅还听到那时的自己的喊声,“每听到时,就觉得这是我对于父亲的最大的错处”,因为打搅了父亲最终的安宁!这是一个更加刻骨铭心的有罪感和永远的痛苦!

鲁迅的父亲周伯宜,母亲鲁瑞

鲁迅的父亲周伯宜,母亲鲁瑞

可以说,正是这样的刻骨铭心的生命创伤,童年记忆,成为鲁迅要“弃矿学医”,而且是西医的最重要的动因。因为在他看来,父亲是因为中医的耽误,才于37岁早逝的,那时鲁迅只有15岁。鲁迅因此终生对中医怀有成见,他也因此对西医怀有好感,甚至有一种敬意。在《父亲的病》里,他在详尽回忆庸医的荒诞与误人之后,又深情回忆了一位西医对他说的医生的职责是“可医的应该给他医治,不可医的应该给他死得没有痛苦”。他由此看到了西医的科学性和人情味,或许也是这样的西医观使他选择了医学。

当然,鲁迅的学医,也有时代的原因,这就是他所说的“战争时便去当军医”的梦想。研究者告诉我们,在鸦片战争,特别是甲午战争失败以后,中国人普遍有强烈的民族危机感,并且有一个自我命名,叫“东亚病夫”,认定中国已经病入膏肓,随时有死亡的危险。而“东亚病夫”,首先是身体的病弱。这样,强身健体就成了救国的第一要务。各个阶层的代表人物,如军界的蔡锷、商界的张謇、学界的蔡元培,都提倡“军国民运动”,就是要把中国人培养成具有军人的健全体魄和尚武精神的新国民,鲁迅的军医梦就显然受了这样的“军国民运动”的影响。

有学者说:“二十世纪初叶的中国,确实对身体有着一份高度的着迷与坚持,从康(有为)梁(启超)一辈开始,知识分子就以一种舍我其谁的态度,努力于推动各种的身体改造运动。”这样,医生就自然成为最被看好,备受尊敬的职业,学医成了无数鲁迅式的爱国青年的梦想。而且这样的尊医、学医的时代风尚差不多延续了一个世纪,直到新世纪才发生了变化,以致许多医生都不愿意自己的子女学医——这是一个需要另作讨论的问题。

还要补充一点,不仅学医成为风尚,而且体育运动也被大力推广。还有二十世纪初盛行一时的“天足运动”,妇女解放要从解放她们的脚开始。鲁迅后来谈到他学医的动机时,除了父亲的病以外,还有一个原因就是要“救济中国女子的小脚”。触动他的,还有“日本明治维新是大半发端于西医的事实”。日本当时被认为是学习西方的“好学生”,所以要学西医,也要到日本来学。

那么,鲁迅后来为什么又要弃医从文呢?其实,鲁迅到了仙台不久,就对医学生的学习生活感到不能适应了。他在写给老同学的信里,如此抱怨道:“校中功课大忙,日不得息。以七时起,午后二时始竣,树人晏起,正与为雠。所授有物理,化学,解剖,组织,独乙(德语)种种学,皆奔逸至迅,莫暇应接。组织、解剖二科,名词皆兼用腊丁,独乙,日必暗记,脑力顿疲。”又说:“校中功课,只求记忆,不须思索,修习未久,脑力顿锢。四年而后,恐如木偶人矣。”他特别不满意的是,功课太紧,没有时间阅读与翻译文学作品,“而今而后,只能修死学问,不能旁及矣。恨事,恨事!”

日本仙台医学院

日本仙台医学院

他的文学的无羁的想象力,活跃的思想力,显然不适应一板一眼、严格、精密的医学学习方式与思维特点。最头痛的是解剖尸体,他对老朋友许寿裳诉苦说:“最初动手时,颇有不安之感。尤其对于女子和婴孩幼孩的尸体,常起一种不忍破坏的情绪。”他还告诉这位老友:“胎儿在母体中的如何巧妙,矿工的炭肺如何墨黑,两亲花柳病的贻害于小儿如何残酷。”等等。

鲁迅心肠太软,太容易动感情,显然不具备医学必需的冷静。更有意思的是,近几年,在日本找到了鲁迅当年画的解剖图,人们惊讶地发现,好多人体部位,都被鲁迅有意改了,为了使它看起来“更美”。这样的美学家的眼光与趣味,距离科学家就太远了。还是鲁迅称为“恩师”的解剖学老师藤野严九郎先生最了解他,说“大概学习医学本来就不是他出自内心的目的”。鲁迅就其本性,是属于文学的;学医更多的是出于对家人、国人的责任。他的弃医从文,是有内在的原因和逻辑的。

当然,外在的刺激也很重要,不可忽视。于是,就有了大家都熟知的所谓“幻灯事件”。鲁迅自己回忆说,在微生物学的课堂上,老师经常用电影演示,有时也顺便放些时事影片。当时正当日俄战争,有一天,鲁迅突然在画面上看到了“久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们”。

鲁迅受到极大刺激,他的医学梦因此轰毁:“从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”——顺便说一点,直到今天,人们还没有找到鲁迅说的这张幻灯片;因此,有人认为,鲁迅这里描述的“幻灯故事”,也许只是鲁迅的一个文学概括。但不可否认的,是一个基本事实:同样是关心人,关心国民的健康,但其重点却从生理上的身体的健康,转向心理的、精神的健康;将医学问题转化成了一个文学问题,人文问题。

他对最为相知的许寿裳说:“中国的书呆子,坏呆子,岂是医学所能治疗的么?”在此之前,他们之间就有了这样的讨论:(一)怎样才是最理想的人性?(二)中国国民性中最缺乏的是什么?(三)它的病根何在?许寿裳还回忆说,他们在讨论中感受最深的,就是“我们民族最缺乏的东西是诚和爱”。有研究者因此提出,“诚与爱”是鲁迅思想与精神的核心,他当年怀着“诚与爱”之心去学医;现在,又以“诚与爱”之心去改造、疗救国民性,看起来弃医从文,是一个根本的转变;但在“医”与“文”之间,还是有内在的统一的。

由此形成的是鲁迅的“改造、疗救国民性”的文学观:文学“必须是‘为人生’,而且要改良这人生”,“所以我的取材,采自病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意”。——这里的医学用语:“病态”“病苦”“疗救”等等,都成了一种隐喻,它不仅显示了在鲁迅的视域里,医学与文学的相通,更暗示着医学本身的社会学、政治学的意义。而且如研究者注意到的那样,这样的“疗救”文学观,在中国现代文学里,是占据了特殊重要地位的。许多现代文学作品都以医院为题材,充满了疾病与死亡的隐喻,如丁玲的《在医院中》、巴金的《第四病室》,等等,这都不是偶然的。

最引人注目的,自然是鲁迅的第一篇白话小说,也是被视为中国现代文学开端的《狂人日记》,主人公就是一位精神病患者,小说一开头就写道:“赵家的狗,何以看我两眼呢?”“早上小心出门,赵贵翁的眼色便怪:似乎怕我,似乎想害我。还有七八个人,交头接耳的议论我,又怕我看见。其中最凶的一个人,张着嘴,对我笑了一笑;我便从头直冷到脚跟……”显然是一个受迫害臆想狂患者,但字里行间又似乎隐含有某种寓意,全篇小说就在这两者的张力中展开。

以后,鲁迅又写了《长明灯》和《白光》,也都是写精神病患者的故事。如果再作仔细考察,就可以发现:《狂人日记》和《长明灯》里的主人翁,其实是那个时代的先觉者、先驱者,人们不理解,就把他们看作“疯子”;因此,小说的主题是:“谁的精神不健康,不正常,谁是真正的病人?”而《白光》的主人翁却是因为参加科举考试屡屡失败,真正发疯落水而死的;小说的主题是:“是谁把人逼疯,谁是身体与精神病害的制造者?”大家在中学都读过的《药》,就把这两个主题合而为一了。小说有两个故事:一个是茶馆老板的儿子华小栓,患了肺病,他父亲在刑场上求得“人血馒头”来给他治病,结果反而把病耽搁了:这是一个因身体与精神双重疾病而死亡的悲剧。小说真正的主人翁夏瑜也是一个先驱者,他想用“革命”来治中国的病,却被他想拯救的得了愚昧病的中国人看作是“疯子”,连他牺牲流出的血也被当作药吃掉了。小说的标题《药》就具有两重意义:一是实指“人血馒头”,这是愚昧的象征;另一是虚指革命者给中国开出的药方,暗示老百姓不觉醒,革命也救不了中国。这是一个疗救无望的更大悲剧。

鲁迅还有一篇很特别的小说《兄弟》,写兄弟俩平时感情非常好,弟弟突然发高烧,当时正在流行猩红热,哥哥因此焦虑万分,专门请了一位著名的外国医生,最后诊断是出疹子,不过虚惊一场。这个普通的疾病故事,是以鲁迅的弟弟周作人类似的经历为本的;但鲁迅却虚构了哥哥的一个梦:弟弟真的死了,留下的孩子成了自己的负担,又自认有了任意管束孩子的权利,因此出手把弟弟的孩子痛打了一顿。鲁迅显然运用弗洛伊德的学说,通过梦揭示了人的潜意识:尽管“兄弟怡怡”,但在利益面前,还是掩饰不住人的自私本性。这或许是更为严重的内在疾病吧。可以说,鲁迅是在“疾病”与“死亡”这一每一个人都必须面对的生存境遇里,发现了一个最能展现人性和社会问题的广阔天地。鲁迅一生写了33篇小说,其中20篇都写到了疾病与死亡,占了60%以上,这绝不是偶然的。

研究者在作了更深入的分析以后,发现鲁迅小说里写到的病,大都呈现出一种不确诊的模糊性,“药”则经常处于缺席状态,而与此相对的却是病人明确而具体的“死亡”。这种情节结构的处理,是暗含着鲁迅对我们前面谈到的他自己的“疗救文学观”的一个质疑:他越来越发现,自己不仅不能承担“治疗者”的角色,连充当“诊断者”也是勉为其难。最后,到写作《野草》时,他就发现真正的“病人”正是自己,而且“抉心自食,欲知本味。创伤酷烈,本味何能知?

”这就是论者所说的“鲁迅的深刻之处与独到之处在于,他自始至终对文学的‘治疗效果’有着近乎绝望的怀疑,以及与此相关的,对文学家所承担的‘思想——文化’医疗工作者的角色有着深刻的怀疑”。我要补充的是,鲁迅在怀疑的同时,又在坚守着文学疗救:他后期的杂文更把他的手术刀变成“匕首与投枪”了。大概就是“反抗绝望”吧。

鲁迅逝世以后,他的主治医生须藤五百三写过一篇《医学者所见的鲁迅先生》,详尽地讲述了鲁迅的病。据说鲁迅“自七八岁起即患龋齿,一直到二十四五岁,都在担心脱牙和临时应急”,所以鲁迅“自少年时代起便不能像其他的儿童似的吃那硬而甜的东西”。后来鲁迅还专门写过一篇《从胡须说到牙齿》,说自己“从小就是牙痛党之一”,“这就是我父亲赏给我的一份遗产,因为他牙齿也很坏”。因为牙齿不好,常常减削了肠胃的活动力,“所以四十岁左右便患胃扩张症,肠弛缓症,和常年食欲不振,便秘等。胃肠时常作痛,每隔三天即须服缓下剂和施行灌肠,努力于通便”。到了“四十五岁时已有结核”,以后还有左右侧的胸膜炎。

鲁迅的最后病情报告称:“本年(按:即1936年)三月二日,鲁迅先生突罹支气管性喘息症,承招往诊。”先后四次抽取胸水,病情时好时坏,到“十月十八日,午前三时喘息又突然发作,午前六时半往诊,当时即以跪坐呼吸营救,病者颜色苍白,冷汗淋漓,呼吸纤弱,尤以吸气为短微,体温三十五点七度,脉细一百二十左右而软弱,且时常停滞。腹部扁平,近两肺处有喘鸣,加以应急处置之后始稍转轻”;午后二时再往诊,“病者声称呼吸困难,情况不佳,颇呈衰惫不堪之状”,经诊察,“谅已引起所谓‘气胸’”,“虽尽量使之绝对安静睡眠,亦不能深睡,频频惊醒,声称胸内苦闷。心部有压迫之感,终夜冷汗淋漓。自翌晨(十九日)午前五时起,苦闷加甚,辗转反侧,延至午前五时二十分由心脏麻痹而长逝”。“追加疾病名称:胃扩张,肠弛缓,肺结核,右胸湿性肋膜炎,支气管性喘息,心脏性喘息及气胸”。

我们更要讨论的是,鲁迅这样的衰弱多病的体质,对他的精神气质有什么影响?他的可以说是在疾病的煎熬与死亡的阴影笼罩下的写作,是否也给他的创作带来某种特质?这是需要做专门研究的;这里只谈我们感兴趣的一点发现:我们在《鲁迅日记》里得知,在1925年9月1日至1926年1月,鲁迅肺病复发(1923年因兄弟失和也发过一次),长达四月余;1936年鲁迅最后病倒时写信给母亲,就提到1923年、1925年这两次病,以为病根就是当年种下的。一位“在上海的唯一的欧洲的肺病专家”称鲁迅为“最能抵抗疾病的典型的中国人”,如果是欧洲人,早就死掉了。这就是说,鲁迅的几次重病,都是直接面对死神的。

而有意思的是,正是1925—1926年间与1935—1936年间,鲁迅的创作出现了两个高峰:鲁迅的《野草》《朝花夕拾》《彷徨》(部分),以及《故事新编》(部分)、《夜记》(未编成集)都分别写于这两个时期。而特别值得注意的是,正是在这两个生命的特殊时期,鲁迅写出了《无常》(1926)和《女吊》(1936)这样的描写家乡传说、戏曲里的民间鬼的散文,并且都堪称鲁迅散文中的极品。这就是说,当鲁迅因为疾病,直面死亡时,反而唤起了他的民间记忆与童年记忆,并焕发了他的文学想象力与创造力,这样的“死亡体验”“民间记忆”与“文学创作”的相互融合,是实在令人惊诧不已的。

这就不能不说到,鲁迅对死亡的态度。鲁迅说他是死的“随便党”,但他也和普通人一样,想过“死后怎么样”的事情。早在1925年他就写过一篇《死后》,说人不仅没有“任意生存的权利”,也没有“任意死掉的权利”,连死了都要被人利用。现在,真正要面临死亡了,他在想什么呢?

这里有一个材料:1936年10月17日午后,也就是他逝世前最后一次出门,他来到日本朋友鹿地亘的家里,送去了《女吊》这篇文章,并且和他们夫妇俩大谈日本和中国的鬼。在此之前,他还写过一篇短文,讨论“死后的身体”如何“处置”的问题。他表示:“假设我的血肉该喂动物,我情愿喂狮虎鹰隼,却一点也不给癞皮狗吃”,“狮虎鹰隼,它们在天空,岩角,大漠,丛莽里是伟美的壮观”,而“癞皮狗,只会乱钻,乱叫”。这是一个多么令人神往的境界:鲁迅死后,他的生命化作了民间的鬼神,化作了“在天空”飞翔的鹰隼,在“岩角,大漠,丛莽里”行走的狮虎……这就意味着,鲁迅终于超越了医学意义上的疾病与死亡,而永存于文学的想象里。

鲁迅是学医的,那就拿医学举个例子。

假设有那么一种传染病,在得到救治的情况下致死率并不高。但是,这种传染病的传染率很高,由于染病的人太多,医院实在忙不过来,病人得不到及时救治,那么死亡率就会飙升。

现在问题来了。

假设这种传染病突然出现在一座城市里——你别管它是怎么来的——然后这座城市的大部人并不知情,只是一些医护人员发现了问题所在,就将此事紧急报告了上去。可是这座城市的管理者,对此漠不关心,将报告随手一丢,扔掉了。那么请问,这样的传染病,仅靠医护人员的努力,还会得到控制吗?

显然是不能的。

要对抗这样的传染病,所需要的是当地的地方政府能够行动有力调度有方,一方面果断调配资源应对疫情,一方面果断搜集整理情况向中央报告,一方面下沉力量摸清疫情底数,一方面集中力量建立防疫队伍。要对抗这样的传染病,需要的是山东的工农业基础支撑,江浙沪的干部体系支撑,以及来自全国各地的医护人员千里驰援,断然不是什么清宫戏民国风的阔太太娇小姐乃至假大空的打官腔。

在我们这个时代,我们的国家可以高屋建瓴地通过中央调集这些分布在各地的资源投入到一座城市的防疫工作中去。可是在鲁迅的时代,所需要的东西全都没有。倒是那些尸位素餐、欺上瞒下、弄虚作假、辫子头、黄马褂、民国大师以及跪在洋鬼子的刺刀底下摇尾乞怜的狗汉奸管够。

要特么的这些混账玩意儿有个屁用啊!

在鲁迅的时代,他所见到的情形,就是这样的令人悲痛。比如说日俄战争,清政府就只是在看戏。软弱无力的清政府也就只能是看戏!在那种环境下,一个两个医生,确实救不了中国。当时的中国需要的是一个能够带领全国人民走向新时代的政府,是能够顺应历史潮流实现中华民族走向复兴的政府。在那个生死存亡的时代,只有革命才能救中国。

所以最终鲁迅加入了光复会。

有趣的是,鲁迅加入了光复会,而光复会一度加入了同盟会(不久光复会退出),但是据说鲁迅曾经这样说:

“过去光复会和同盟会一直对立斗争,同盟会杀过光复会的人,现在国民党里有很多同盟会的人,如果明确说自已参加过光复会,说不定现在还会受到迫害。”

光复会和同盟会之间矛盾很深,一般的说法,是光复会和同盟会的矛盾破坏了团结,光复会说了很多孙中山和同盟会的坏话。

然而历史上最有意思的事情是,同盟会这个松散的组织确实存在很多问题。

就比如说孙中山吧。孙中山创立过多个革命组织,然而基本都存在“创建后不管”的问题。比如说兴中会,孙中山创建过“很多”兴中会,而且这些兴中会之间相互都不知情。据说他曾经在南非成立过兴中会,然后就一走了之了。当地的副会长辛辛苦苦活动多年,以为团结和发展了革命组织。等到回国的时候才知道孙中山还有很多兴中会……同盟会也有类似的问题。黄兴带着华兴会“入股”以后,基本都是黄兴在日本主持同盟会“总部”的工作,然后孙中山就接着出去组建同盟会……只是好在有黄兴的努力,这些同盟会名义上变成了同盟会的分部——名义上。

所以同盟会应该这样说:

同盟会是一个孙中山不断发起组织的、以黄兴华兴会为总部组织力量、各地自行其是的革命组织。

这个组织是如此混乱,以至于奠定了后来国民党新军阀的基础。

组织严密但是规模不大的光复会,与规模极大但是鱼龙混杂的同盟会之间爆发了激烈的冲突:

为了推进革命,光复会与孙中山争夺资金来源,着手争取南洋华人的资金支持,以扩大组织、争夺革命领导权;

同盟会的分部对此也毫不让步,派蒋介石刺杀了光复会领袖、鲁迅的好友陶成章,直接导致光复会从此几乎退出江湖——因为光复会的骨干和领袖在历次革命中差不多已经被清政府杀光了。

让我们再看看那句话:“光复会和同盟会的矛盾破坏了团结,说了很多孙中山和同盟会的坏话。”

同一时期,革命的敌人则刺杀了吴禄贞这一和冯玉祥等人一起密谋推翻清政府的革命志士。

冯玉祥这一组人在辛亥革命时,在北京附近发动了滦州起义,形成了南北呼应的局面。其中,吴禄贞利用自己在黄兴建议下混进清军担任要职的有利机会(吴禄贞是清军第六镇统制、署理山西巡抚。原计划利用吴禄贞、张绍曾、蓝天蔚两个镇一个协的兵力歼灭清朝禁卫军,直取北京,因为武昌起义爆发而改变计划),堵住石家庄这个要点,一方面阻止清军南下,一方面阻止袁世凯北上,为辛亥革命胜利发挥了关键的节点作用。

滦州起义的组织者全都为革命牺牲了。滦州起义的都督王金铭、总司令施从云、参谋长白雅雨在起义失败后被捕牺牲。掩护起义并阻断清朝反击的吴禄贞、支持起义的张绍曾、滦州起义的参谋总长冯玉祥则遭到袁世凯、张作霖和蒋介石暗杀。起义失败后回到关外、被推举为关外革命军大都督的蓝天蔚在北伐战争时响应孙中山、被军阀抓获后自杀。

这种反动欲孽沉渣泛起,什么时候才能清理干净?

双方斗争的结局,是光复会骨干伤亡殆尽,退出历史舞台。蒋介石因功成为孙中山的亲信随从,并在多年以后得到了代替孙中山做黄埔军校校长的要职。

在这样的背景下,鲁迅那段话不论是真是假,都是合理的。

鲁迅是一个能够看透时局的人。在那样一个悲痛的时代,多一个医生少一个医生,确实是无所谓的事情。

当时的革命志士们作了不懈的努力,一点一点的削弱着反革命的力量,一点一点尝试着组建行之有效的政府组织。

鲁迅加入了光复会。光复会是比较有凝聚力的革命组织。但是在反动力量空前强大的时代,光复会失败了。

同盟会成功了,但是同盟会随后就暴露了自身过分松散的问题,迅速走向解体。同盟会在辛亥革命胜利后,无法有效掌控局势,结果就悍然下令解散了革命军,结果在地方反动势力随后发动的反扑中,相当一批革命人士被杀。然而他们的死并未引起什么波澜,我只是偶然才读到过一点纪念他们的散文。现在哪还有人知道辛亥革命“失败”以后的事情啊。

宋教仁为了建立一个行之有效的政府,在当时既有的框架内,改组同盟会,建立了国民党。然后宋教仁被袁世凯刺杀了。随后国民党也就烟消云散。

孙中山面对革命一再失败、革命组织过分松散的问题,从革命的播种者转型为革命的塑造者。他开始改正自己过去存在的广种薄收乃至组建后不管的问题,尝试组建组织严密的革命组织。痛定思痛的孙中山尝试组建了中华革命党。但是中华革命党要求成员绝对效忠孙中山个人,遭到黄兴等革命者的反对。最终中华革命党规模极小,几乎不能发挥作用。这样,孙中山建立革命组织的尝试实际上又失败了。

最后,孙中山决心接受十月革命的先进经验,在俄罗斯苏维埃共和国的帮助下,将中华革命党改组为中国国民党。在俄罗斯苏维埃共和国与其他社会主义国家联合组建苏维埃社会主义共和国联盟以后,孙中山在苏联的帮助下将中华革命党成功改组为中国国民党。

随后发生了第一次国共合作,革命再一次如火如荼地开展了起来。

在孙中山去世后,中国国民党曾经两次试图加入共产国际,但是共产国际认为中国国民党仅仅是一个革命联盟性质的、同情共产主义革命的政党,所以一再予以拒绝。国民党(简称,与前面宋教仁所说的国民党不是一回事)方面的收获只是蒋介石个人获得了共产国际执委会名誉委员称号。最终,蒋介石彻底与共产主义路线决裂,上了宋美龄的床,取得了美资的支持。

此后,国民党从骨子里就无法摆脱的松散的毛病再一次大规模爆发了出来。北伐战争扫清了北洋旧军阀的势力,但是自己却变成了新军阀的模样。

在这样一段历史时期里,鲁迅的所见所闻,和他在晚清留学时一样,都是学医无法救中国。

这样愚昧的事情是一再发生的。据说在新中国建立后,在边远地区曾有一批医护人员和刚毕业的医学生遭到当地封建武装的伏击。在随行的极少数战士战死以后,愚昧的部落战士将所有医护人员的脑袋都砍了下来。那些刚刚毕业的医学生就这样全部死在了愚昧的封建武装的屠刀之下。据说,用来进行医学实验的小兔子跑得漫山遍野都是。

在1950年代,鲁迅感叹学医并不能救中国的时代过去了半个世纪以后,在那么一些边远的地方,人民生活所需要的社会革命、社会解放依旧是没有的,他们所多的依然是那些头人、大师以及跟在部落大人的屁股后面挥舞着皮鞭的管家们。

要特么的这些混账玩意儿有个屁用啊!

民国范那么好,你们怎么不去死啊!民国范儿的主流不就是一批一批又一批的大量死人吗?新中国建立后几十年时间人口从五亿增长到十几亿。那么反过来说就是民国范儿意味着在民国期间有远远超过七八亿人(因为增长到十几亿是个存量增长,期间来了又去的人是没有计算的,所以比实际值是极大幅度压低的)不是死亡而失去做人的机会、就是没有出生而没有做人的机会。总而言之,言而总之,民国范的主流,不就是没有做人的机会吗?

要特么的这些混账玩意儿有个屁用啊!

少了一名优秀医生,大不了就是就诊的时候多排个队。但是少了一个优秀的革命者,就连医生自己,恐怕也不免于被屠杀的命运。

不是有句电影台词儿嘛:

没有你们,对我们很重要!

对于鲁迅来说,他所做的事情,就是革命。

革命的理想,让他舍弃了自己一个人独善其身、自己一个人追求个人利益的机会,去走上了一条崎岖坎坷的路。

这条路是那么的残忍,他的光复会同志们都死了。

这条路是那么的残忍,滦州起义那些早已在旧社会混得风生水起、可以堂而皇之地鄙视地看着现在那些民国范儿说一声“老子才是范儿”的组织者们也都死了。

最后连他自己也早早的死了。

他们后悔了吗?

鲁迅曾经写过一篇文章,题目叫做《死》。这实际上相当于他的遗言。在他的遗言中是这样说的:

我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。

这就是不后悔。

孔子说,以德报德,以直报怨。老子说,和大怨,必有余怨;报怨以德,安可以为善。

用旧式的说法来讲,鲁迅可谓得道。

用新的说法,那就是鲁迅的革命理想,从未动摇。

有人问,鲁迅当年弃医从文的真实原因是什么。我想,已经说得很清楚了。不要用某些人那廉价而肮脏的心灵去揣测英雄的心灵。

惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓鶵,子知之乎?夫鹓鶵发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鹓鶵过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”——庄子·秋水

上一篇:当谈论“禁忌”的时候,我们在想什么

下一篇:怎样评价电影《小偷家族》?

最近更新热点资讯

- 谷歌AI聊天记录让网友San值狂掉:研究员走火入魔认为它已具备人格,被罚带薪休假

- 豆瓣9.4,姐弟恋、三人行,这部大尺度太厉害

- Genes, Intelligence, Racial Hygiene, Gen

- 【土耳其电影】《冬眠》电影评价: 宛如一部回归伯格曼风格的道德剧

- 陌生人社会伦理问题研究

- 理论研究|前海实践的价值理性和工具理性

- 澳门刑事证据禁止规则

- 综艺普及剧本杀和密室逃脱助力线下实体店爆发式增长

- 日本小伙和五个小姐姐同居?看完我酸了!

- 第一学期高一语文考试期中试卷

- 高中必考的物理公式有哪些

- 这部大尺度的申奥片,却讲述了不lun恋...

- 心理语言学论文精品(七篇)

- 《贵妃还乡》 超清

- 专论 | 郭丹彤、陈嘉琪:古代埃及书信中的玛阿特观念

- 微专业招生 | 数字文化传播微专业列车即将发车,沿途课程抢先看!

- 生态安全的重要性汇总十篇

- 原创因“18禁”电影登舆论顶峰,万千少女一场春梦:这一生,足够了

- 章鱼头

- 读书心得体会

- 考研考北京大学医学部或者协和是一种怎样的难度?

- 央媒评女主播编造“夜宿故宫”:让肇事者付出代价,理所应当

- 库欣病患者求医记(流水账)

- 《太平公主》④ | 地位越高,越要装傻

- 爱体检 安卓版 v2.5