手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com电影《阿飞正传》想表达什么?

谢邀~

看到标题突然想到一个人。

一个格外喜欢王家卫并且很能在他的作品里找到共鸣的人。也是因为他,我才试着理解品味王家卫的每一部作品。《阿飞正传》是第一部。

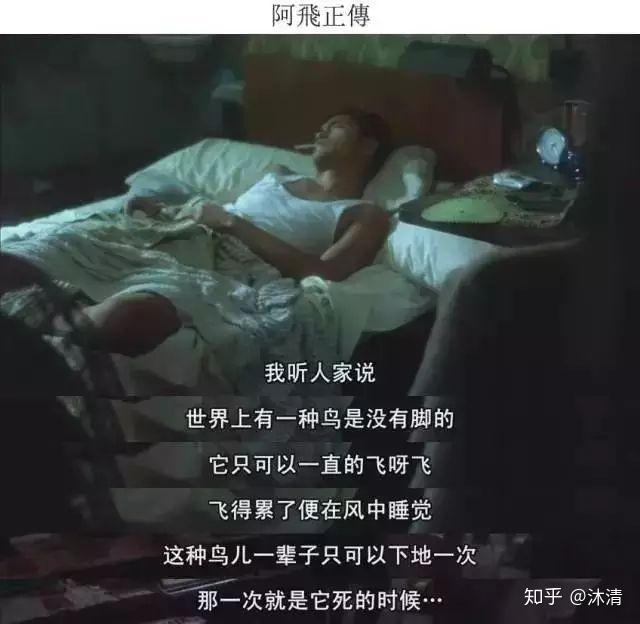

所谓“没有脚的鸟”,就是心里不能有别人,不可以停留,只能往前走。

一个人的精神垮掉,此后便也顾不得爱情和亲情,甚至生死。

如果真的有这种人。

那么对于他,我是心疼的,该是怎样的精神冲击才沦变如此,埋下的黑暗种子,根深蒂固。那与生俱来一种枯萎的气质,像被报纸包裹的一束干花,孤傲的盛放自我,永不凋零,甘愿安静的呆在角落,不争不抢,不受外界纷扰,却美的出众。可是。那是死去的花。所有的爱在此面前,都是苍白漠然的。

像极了电影里的主人公。旭仔,他在情感的食物链里处于绝对的上位,除了自由他别无所求。他是一只无根的鸟,不为任何人停留,而这个故事里所有被他的羽毛惊艳过的人,都曾经或多或少试图将他据为己有。可结局又怎样?

他放纵自己,过着没有目的也没有意义的颓废生活,不用负责、漂泊不定的日子是空虚的也是轻松的,也许连他自己也分不清是在享受还是得过且过。他拒绝和女人建立亲密关系。但他记得苏丽珍,也记得那个“一分钟”,只是无力回应而已。

若说旭仔是没有爱的,也不对。他是把自己的情感深深地摁下,摁进一个自欺欺人的地步。他不管不顾,就像一个黑洞,是黑洞。把爱他的人卷进了漩涡之中。无法自拔。一个薄凉惯了的人,没有爱,更不会为任何人驻足。

旭仔的家,就是无脚鸟的鸟笼,他走了,他的笼子,仍困住了每一个来过的女人。苏丽珍和旭仔是完全不同的两类人,可是片中他们似乎是唯一互相都真有情愫的一对。一个纯情,一个不羁。当她在知道旭仔并不是一个合适的结婚对象时,她选择了离开,可是人的感情就是这样,她后来又回来说,你不愿意结婚也没有关系,我就是想和你在一起。在那个楼梯口,一扇大窗下,她不知道旭仔的房里此时已经住进了一个咪咪。

苏丽珍不该回去的,一个心如死灰的人,不要妄想用爱用温暖去感化他,不需要改变自己,放手是正确的。她值得被善待,被温情的人爱着守护着。

旭仔说,你迁就我是没有用的。我对自己都不确定,这辈子我还不知道会喜欢多少女人。

对感情极度不尊重的人,配不上爱情。

一个人准备好了,另一个人还没有。当第二个人也准备好了时,第一个人已经不在了。

遗憾吗?

答案是否定的,

因为从一开始就是错误的。

值得吗?

值不值得自己心里最清楚吧,

爱,没有不值得。

你见过无脚鸟吗?你爱过无脚鸟吗?你和你的无脚鸟后来怎么样了?

然而。那些令人心疼的无脚鸟,终究会在孤独中

死去。

2018-12-9天津

每次看王家卫的电影都不知道他想表达什么,那些男男女女的喜欢也是来得很没有来由,像是旺角卡门里的张曼玉和刘德华,只是借住几天,你也不知道为什么就爱上了,或许这也是王家卫最浪漫的地方吧。

下午刚看了《阿飞正传》,影片刚开头的时候觉得好装逼,又是一个生了副好皮囊天生受上帝宠爱的渣男,在白玫瑰与红玫瑰之间周旋的滥俗剧情,天性放荡不羁,对每个女人都如此薄情,嘴里还老挂着一些文艺青年虚头巴脑的矫情台词(当然张国荣身上自带的那种风流厌倦之感实在是风骚蚀骨啊!要我我也沦陷)。

原本觉得做作,可越看到后面越着迷,王家卫一以贯之地莫名其妙,完全不知道电影在说什么,剧情支离破碎,但又有一种令人着迷的闷骚与魅惑。最后一幕登场的梁朝伟实在是太有范儿了救命。

湿热的气候,绿成渣的影片色调,迷醉的爵士乐,风华绝代的大牌港星,看王家卫的电影就是在看他独有的一种个人风格,散文诗一样,形散神不散。而导演想传达什么,已经不重要了,当然他电影最多的主题无非是,转瞬即逝的爱情,都市人无根的漂泊与迷惘,孤独的氤氲之息。

看王家卫的电影,一定要结合时代,他是个时代感很强的人,电影里,时间都交代的很清楚,环境也刻画的很清晰,且大多数电影里甚至直接穿插纪录片,不得不说,这是他独树一帜的风格,阿飞正传也是具有时代感的作品。

阿飞即象征着当时内心空虚,无所寄托的香港人,一个经历回归,改革,多数人对前路无所知,阿飞被生母抛弃,更不知道生父是谁,女人只是短暂的安慰,没脚的小鸟早就死了,只剩下一副华丽的皮囊,一如“繁花”香港。

《阿飞正传》,努力找寻“身份”的答案。

本文作者:树上的女爵

《阿飞正传》是1990年上映的。那年王家卫32岁,张国荣34岁,梁朝伟28岁,张曼玉26岁,刘嘉玲25岁。属于他们的黄金时代已经拉开序幕。

那年我还是个满街晃悠骗糖吃的小屁孩,和香港电影的交集少得可怜。

2004年,还在上学的年纪,看到一本有关王家卫的影评书,将他的每部电影用一句诗来总结:

《旺角卡门》是“吟到恩仇心事涌,江湖侠骨已无多”;

《阿飞正传》是“我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉”;

《东邪西毒》是“一生负气成今日,四海无人对夕阳”;

《春光乍泄》是“欲就麻姑买沧海,一杯春露冷如冰”……

诗句全都记住了,但都是附会大过解读,烘托那时人人趋从的小资情调而已。

那时喜欢王家卫需要观点么,不需要,就像少男少女的一见钟情,只需要感觉就够了。

为了谁?

为了谁?

2018年,《阿飞正传》在院线重映,我没赶上,据说票房很不理想。

王家卫的票房什么时候理想过?但他还是有本事让人念念不忘。

2021年10月下旬,从深圳返回北京的飞机上,重温《阿飞正传》。此时我也好像一只鸟。

现在这个年纪,对王家卫台词、摄影、服道化、儿女情长层面暧昧不清的着迷,潮水一样已经退去,对中心角色身份困境的感同身受倒是像水底的嶙峋巨石,呼之欲出。

总令我觉得,王家卫让“阿飞”有更多的画外话想说。

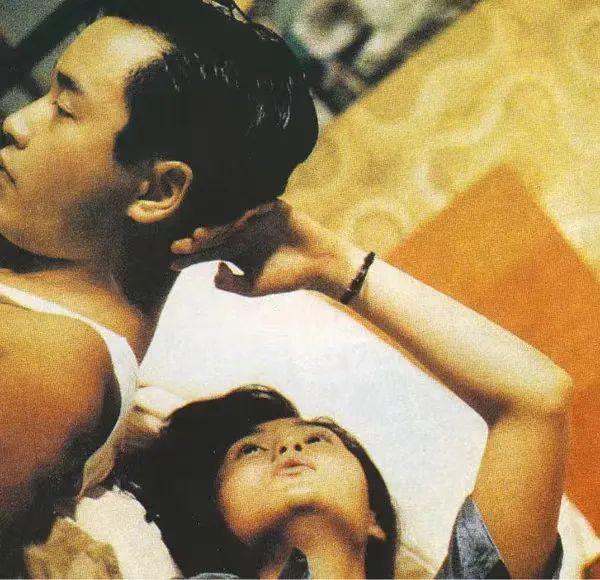

再也不会有比张国荣更适合的演员来演绎旭仔这个角色,甫一出场,每一根头发都是戏,每一秒钟都是剧情,每一个眼神和笑容都凄迷动人。好靓仔啊!

他对着镜子跳曼波舞的镜头成为银幕一大经典,之后,我再也没见到过把白背心穿得那么浪漫的男人了。

他对着镜子跳曼波舞的镜头成为银幕一大经典,之后,我再也没见到过把白背心穿得那么浪漫的男人了。

他调戏女孩不费吹灰之力,却又并不眷恋任何一个,躺在疲惫不堪的弹簧床上,被子拦在腰上,露出的是一双没有情欲的孤独的腿。

他调戏女孩不费吹灰之力,却又并不眷恋任何一个,躺在疲惫不堪的弹簧床上,被子拦在腰上,露出的是一双没有情欲的孤独的腿。

这个靓仔是一只“无脚鸟”,他没有心,他的心是空的。无论是养母,还是苏丽珍和露露,谁都走不进去。

他唯一的人生诉求是知道生母的下落,然而养母怕他走了再也不回头,死咬住不说。两个人针锋相对,相互折磨。

养母是个交际花,终于找到一个愿意照顾她、带她去美国的老头,问旭仔愿不愿一起走。

旭仔说:“一直以来你不愿意放过我,现在我也绝对不会放过你,你试试看。”

养母气:“这么多年来你一直和我作对,为什么不可以对我好一点?”

旭仔回击:“总之你一天不告诉我,我一天不心死。大家一直折腾下去,始终有一天我要你亲口告诉我是谁生我的。别人告诉我我不会那么痛快,我一定要你亲口说。除非你死了,那么大家也就安乐了。”

我想起来中学时家里发生的一桩“公案”。我跟我妈吵架,赌气说,我一定不是她亲生的。我妈懒得跟我废话证实些什么,令我自己越来越荒唐地信以为真——我一定不是这家亲生的。

一个有真正这般遭遇的同学来玩,我当着同学的面夸张地“表演”,气得我妈脸都绿了。

那时真是叛逆得可以,闹过一场后并没有认真地去想,破釜沉舟地去想,如果我真的不是这家的孩子,生活会有什么不同?他们的爱不变,养育不变,但是我好像再也不会是原来的我了——生而为人,我的初始身份是模糊的。

旭仔的游手好闲、多情浪荡、孤独空茫因此好像都是有情可原的,因为他不知道自己的来处,没有明确的来自家庭的身份认同,所以没有动力进入任何社会角色,也学不会接受爱和给予爱。

爱是连接,他和这个世界的第一次连接就是错误的。

他总算知道了生母的线索,去了菲律宾想见一面,仆人告诉他生母已不住这里。

离开时,旭仔仍是赌着气说的:“当我离开这房子的时候,我知道身后有一双眼睛盯着我,但我是一定不会回头的。我只不过想见见她,看看她的样子,既然她不给我机会,我也一定不会给她机会。”

那段拍得相当美,手持摄影,幽蓝的色调,椰子林上空真空一样的寂静。

那段拍得相当美,手持摄影,幽蓝的色调,椰子林上空真空一样的寂静。

看这一遍,影片给我最大的感受,不是王家卫控制时间的惯用手法,也不是角色大于情节的碎片化叙事,也不是法国新浪潮电影的清晰烙印——而是这种无法找到身份认同的恨意,是背景文化层面的无声告白。

其实已经有很多人在这个层面为《阿飞正传》做过注解,“无根鸟”的隐喻就是指香港,进入上世纪90年代后,回归的年份以倒计可数,香港人对前途命运何去何从充满焦虑。“阿飞”这个角色身上反映的其实是一代人的集体焦虑。

这种世纪末情怀超越了角色,超越了时代,在三十年后看来仍不违和。

“身份”是王家卫电影的一个重要母题。杜琪峰曾说:“王家卫实际上只拍了这一部电影,后来影片中的人物都能在其中找到原型,而主题永远是人与人之间的沟通——疏离与亲近,拒绝与接纳,追求与失落,忘却与铭记,逃离故土与寻找自由。”

是,也不是。

《旺角卡门》是社会身份转变失败后的毁灭,《阿飞正传》里是亲情身份认同失败后的自甘堕落,《东邪西毒》是个体跟过去身份的玩命对抗,《春光乍泄》是去国与还乡之间的巨大割裂,“回家”方向直指的是“家园身份”。《花样年华》开始就有了明显的转变,人到中年和中产,生活稳定,有了家庭和社会身份。这是已是2000年。到2013年《一代宗师》就更明显了,多年来百思不得其解的问题似乎找到了答案,这个答案就是民族身份的明晰,民族身份就如一盏灯,照亮每个在迷茫中跋涉的人找到前行的方向,因此也有了“见自己,见天地,见众生”的境界之说。视野从自己到天底到众生越来越放开。

有人说,王家卫对香港身份的专注和追问在这部电影就结束了。

戴锦华在名为《<一代宗师>中的香港身份追问》的一文中曾做出更细幽的解读,王家卫的电影序列是执拗的、持续20余年的、关于香港身份的迷思和追问。《一代宗师》的2D国内版本是王家卫北上,对自己的主题与身份限定的大幅突破,身体-武学文化中所携带的中国文化的意蕴,正是身份议题与身份表述的相遇和重组。

但这就是身份认同之路的终结吗,我想不是。个人身份、民族身份乃至文化身份的认同感随时代气候和社会环境的变迁而形塑,一定还会有波澜起伏。

一个人电影人如何选择,希望他接下来的影片还能继续思考和变现。

其实不仅是王家卫的电影,上世纪90年代的香港电影,“身份”的追寻、主张与证实,都是不可忽视的一个标签。

再回到《阿飞正传》来说,像旭仔这样一个偏执、颓废、无为的边缘人物,为什么要用“正传”来为其命名,讽刺之余,又好像不是全无道理了。细究之下,也有深意。

身份的偏差

电影里,相比较男性的自恋与偏执,女人们都更圆转和现实一些。

苏丽珍再怎么伤心淋雨,还是要赶回去上夜班卖球赛票;露露再怎么爱旭仔还是要做舞女老本行上班赚钱;操着一口上海话的养母想找一个能照顾自己的人,是个老头也认了,只要对她好就行。

苏丽珍再怎么伤心淋雨,还是要赶回去上夜班卖球赛票;露露再怎么爱旭仔还是要做舞女老本行上班赚钱;操着一口上海话的养母想找一个能照顾自己的人,是个老头也认了,只要对她好就行。

她们不会找那么多借口,失恋了把泪流干了就重新开始,一个地方不能住了就换个地方继续扎根,没有什么是无法自洽的。

男女之间对话,有天然的障碍,因为对身份的认同需求不同,也因为对感情提供的奖赏价值不同。总有一方不愿沟通、不被理解,所以王家卫电影里的亲密关系,都是一再的错失、拒绝、等待、漂泊与忘却。

但是她们的美令人无法忘却,在流动的光影中轻轻转身,跌落如尘埃中的花朵,吹拂着细腻伤感的怀旧风情。

苏丽珍的一分钟,也是我们每个人刻骨铭心的一分钟。白驼山庄大嫂的遗憾,也是我们每个人挥之不去的遗憾。宫二的硬净,也是我们每个人说一不二的硬净。

在爱人那里,等不到,得不到,还是回到自身寻求安定之地。但是他们又是相互成全的,男人突出女人的现世性,女人烘托男人的挣扎、漂泊和逃亡。

我是谁?

孟京辉戏剧工作室有一篇文章曾说,21世纪,人人都想搞清楚自己是谁 。

这是一个后现代的谜题,生而为人,每个人都要至少问自己一次。

这是一个后现代的谜题,生而为人,每个人都要至少问自己一次。

如今的时代,地球村连接着世界上每一个角落,大文化语境里,本质上,人们都有身份焦虑和对时间的不确定感。

在《朝圣者到观光客——身份简史》一书中,英国社会学家齐格蒙·鲍曼将人的身份分为五类:朝圣者、漫游者、流浪者、观光客、游戏者,并给出一个精妙的隐喻,人类的身份是一场从朝圣者到漫游者的转变。

朝圣者生活在现代,现代性的标志是稳定性和确定;而漫游者生活在后现代,后现代性的特征是流动性和不稳定性。

流动的现代社会,人们的思想中充斥着观念的碎片,个人认同失去了稳固的参照点,很容易产生痛苦和焦虑,充满了撕裂之感,甚至还会困滞于永恒的身份危机。

就比如说,我们如今还有多少时候会说永远?再也不会说永远了。再也不坚定地相信什么了。再也不会说:“山无棱,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!”

因为这个身份随时可能会变。

王家卫受新浪潮电影的影响明显,“无脚鸟”的意象原本是来自法国新浪潮电影《法外之徒》,他和新浪潮代表人物戈达尔都非常注重个人化风格的表达,无固定剧本,注重剪辑;我也在《阿飞正传》里看到了侯麦的影子,语言并不能有效沟通,甚至还会产生误解,台词是电影极其重要的一部分,区别就在于侯麦的影片分分钟都在对话,王家卫则更多用一个人的旁白和独白;也能看到日本文化对他的影响,比如新感觉派的做派,强调主观感觉而不注重客观环境的描写。

王家卫的“电影时间”大都是上世纪60年代的旧梦迷情,但碎片化的叙事结构却富有超验和诗意的后现代性。那么他的电影中所有的身份危机又有另一层后现代性文化的指代,是电影这种艺术本身所具有的流动的实验性,也是电影本身的“寻根”之旅。

无论如何,对他的电影爱了再爱,尤其是《阿飞正传》和《东邪西毒》两部,外加一部旁逸斜出的《东成西就》。

因为张国荣,也因为具有符号意义的一群香港演员最好演技的集体亮相。

“我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉?”能够看到这样的电影,是运气。

(图片来自网络,版权归原作者所有)

文:Yuxin

公众号:抛开书本

由上海艺术电影联盟主办的香港经典电影展于昨日圆满结束。

在影展的最后一天,王家卫导演《阿飞正传》展映,影迷朋友们得以在大银幕上重温经典。

1990年12月15日,《阿飞正传》香港上映,距今32年了。

此次重映采用全新4K修复技术,让我们通过影像和文字,一起感受阿飞及他所代表那一代人的精神历程。

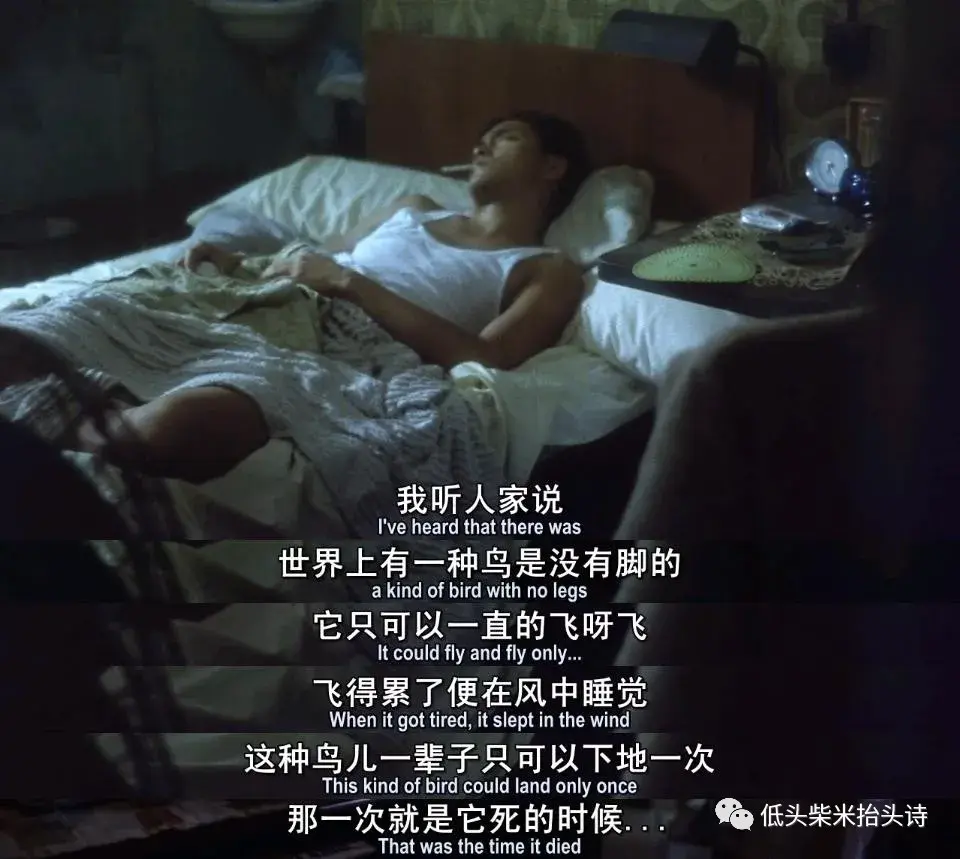

“我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的,它只能够一直的飞呀飞呀,飞累了就在风里面睡觉,

“我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的,它只能够一直的飞呀飞呀,飞累了就在风里面睡觉,

这种鸟一辈子只能下地一次,那一次就是它死的时候。”“以前我以为有一种鸟从一开始飞就可以飞到死的一天才落地,

其实他什么地方都没有去过,这只鸟从一开始就已经死了。”影片结束后,这段经典独白仍在脑中挥之不去。

张国荣饰演的阿飞旭仔在寻找生命存在意义的旅途中摔落在地,难逃“无脚鸟”的命运。

影片是对寓言的现代演绎,王家卫片中的人们与无脚鸟的故事形成了某种互文。

影片是对寓言的现代演绎,王家卫片中的人们与无脚鸟的故事形成了某种互文。

离群索居的男男女女在潮湿的城市街头相遇后又分离,内心的孤寂无法得到排解,只能像无脚鸟一样无地无根,无依无靠。

疏远离散的生活磨灭掉了对世界的理性认知。

在王家卫创造的感知世界里,

城市是雨水模糊双眼后看到的霓虹灯色彩堆叠,

行动是被抽帧之后的笨拙钝感,

时间是被切割的碎片,

他人是匆匆经过后在脑中挥之不去的特写,

自我则是一片模糊又混乱的景象,是以上所有的总和。

一.破碎的时间

一.破碎的时间

在王家卫的影片中,钟表是一个经常出现的符号,《阿飞正传》也不例外:

“1960年4月16号下午3点之前的1分钟你和我在一起,我们是1分钟的朋友”。影片中大量精确的时间打破了线性叙事的时间连贯性,形成一种时间-点,而非时间-线的错觉。

时间是塑造感知世界的重要手段之一,一再出现的钟表特写意味着当下感知的重要性。

那些记忆里留存的重要时刻,通过这一手段表现出来。

《阿飞正传》里的钟表特写王家卫的时间影像是破碎的,非连贯的,给人一种模糊叙事的感觉。

《阿飞正传》里的钟表特写王家卫的时间影像是破碎的,非连贯的,给人一种模糊叙事的感觉。

人与人之间总是在相遇或分别,压抑和苦闷的心理状态成为人物的底色。

旭仔阿飞是影片中最具代表性的人物,它的诞生体现了现代都市下背井离乡的青年人内心的孤寂和疏离,刻意强调的碎片化时间增加了人物和现实之间的游离。《重庆森林》里过期的凤梨罐头,《堕落天使》中摩托车上的一分钟,甚至直接以时间为名的《2046》......

各种特殊的时间节点通过人物独白的方式呈现出来,杂乱的时间体现了人物在流动性空间中混乱的心理和无序的生活状态。

二.“失根”与“寻根”

二.“失根”与“寻根”

在香港飞速发展的城市背景下,背井离乡南下或北上的人们逐渐有了一种“失根”的情节。

《阿飞正传》中的苏丽珍、歪仔、舞女露露、超仔以及片尾由梁朝伟扮演的新人物都呈现出一种独自一人、无依无靠的状态。

阿飞与养母之间的关系也是疏离的,养母一口流利的上海话与粤语之间的碰撞是王家卫导演自身经历的折射,不同方言的出现把地区之间的距离拉远。

在流动的空间中,人际关系是动荡不安,随时可变的。

和陌生人的相遇已经无法满足阿飞存在的意义,“失根”与“寻根”是他内心深处的症结。

无论是无脚鸟的故事还是落叶归根的象征,人们心中对于家乡和土地的情怀是无可取代的。

无论是无脚鸟的故事还是落叶归根的象征,人们心中对于家乡和土地的情怀是无可取代的。

然而,当阿飞在菲律宾找到生母后,二人却拒绝相认,阿飞离去留下一个决绝但又潇洒的背影。

阿飞的“寻根”之旅到此中断,人际关系的疏离切断了血缘与亲情,只留下脑海中想象的故土。在高速运转的火车上,阿飞被枪击而死。

在漂泊和不安中度过了生命的最后一刻,像无脚鸟一样,一生都未落地。

或者说,这只鸟从一开始就已经死去。

《堕落天使》(1995) 三.疏远与离散

《堕落天使》(1995) 三.疏远与离散

王家卫的影片总是呈现出悲观的色彩,影片主题一向关注个体之间关系的疏离。

这种疏离感在《堕落天使》中表现得尤为突出,五个人物在夜晚的城市里交错相遇后又匆匆离去。

爱情是短暂或已逝的,失落的年轻人彷徨在城市街头试图排解孤独,短暂的相识和交谈对于人内心的孤寂来说于事无补。

《堕落天使》中由李嘉欣饰演的天使2号在影像风格上面,常用刻意“丑化”的广角镜头拍摄人物面部。

《堕落天使》中由李嘉欣饰演的天使2号在影像风格上面,常用刻意“丑化”的广角镜头拍摄人物面部。

人脸的扭曲体现出人物心理的混乱,人物的特写镜头是其沉溺自身世界后被刻意放大的自我的象征。在《阿飞正传》里,旭仔与苏丽珍和露露的关系呈现出他的浪子形象,而放纵并非与欢愉对等,在和某人的短暂相处过后只留下内心的空洞与虚无。

不过,人独有的情感并未完全被疏离冲散。

如同阿飞生命最后时刻记起的那一分钟,生命中重要的节点仍然埋藏在记忆深处。

王家卫创造的影像世界是需要感知的。

王家卫创造的影像世界是需要感知的。

刻意弱化的叙事更接近生活本质,极具特色的摄影风格呈现出人们的精神状态和心理诉求。

自由与漂泊,孤独与疏离是影片一贯的主题,也是人们普遍需要面临的生存境遇。

《阿飞正传》海报

《阿飞正传》海报

添加微信号paokaishubenxbb加入全国影迷群

添加微信号paokaishubenxbb加入全国影迷群

上一篇:简影 1 《楚门的世界》

下一篇:虐心

最近更新影视资讯

- 韵府群玉

- 老年临终关怀护理集锦9篇

- 如何评价剧场版动画《和谐(harmony/ハーモニー)》原作:伊藤计划 ?

- 智人战胜尼人的决定性因素 是神灵崇拜与艺术品 在3万7千年前智人击败了远比自己强

- 沈阳参考消息(2017年1月11日)

- 密集架区密集架书库图书馆负一楼期刊阅览区中外文期刊图书馆一楼图书借阅区(A-H

- 费维光:脾胃病17方

- 土耳其身为伊斯兰国家,为什么允许“风俗产业”合法化?

- 高中教师教学反思

- 三观尽毁!90后公务员出轨50岁女上司,聊天言语暧昧,妻子怒举报

- 22应用心理学考研347 首师360有调剂院校吗?

- 铃木凉美女士,你仍期待同时收获怜爱与尊敬吗?

- 团建别墅 | 确认过眼神,是能疯一起的人!Boss,今年年会我们泡私家温

- 《归来》观后感

- 翻译伦理的重要性和译者荣辱观建设研究

- 高二语文期末考试测试题及答案

- 国医大师名单!在北京看中医该找谁,这下全知道!

- 这些年爱过的同人文(BG)

- 荷兰深陷风俗业?日本都要甘拜下风,为何能稳坐世界顶尖位置!

- 戴安娜25年前私密录像首次解密:自述性生活,全英国都被炸懵逼了

- 原创上官婉儿为什么必须死,她做的这件事太无耻,李隆基忍无可忍

- 「医药速读社」Paxlovid临床失败 礼来斥巨资引进Kv1.3抑制剂

- 她是韩国性感女神,靠出演“三级片”走红,今41岁韵味不减当年!

- 电影市场有望点燃 好莱坞大片排队上映

- 评荐《传染病(Contagion)》